2024年11⽉7⽇(⽊)から10⽇(⽇)まで開催される、『アートウィーク東京(AWT)』。53の美術館 / ギャラリーが参加する同イベントは、アートを気楽に多くの人に楽しんでもらえるよう、あの頃の遠足を思い出すような無料シャトルバス「AWT BUS」を約15分間隔で運行してくれています。

この連載では、そんな『AWT』を楽しみ尽くすプランをゲストと考えます。今回は、Dos Monosのラッパーであり、クリエイティブディレクターとしても活動するTaiTanが登場。音楽家である玉置周啓とのPodcast『奇奇怪怪』やTBSラジオ『脳盗』ではパーソナリティを務めるなどの活躍からは、膨大なアイデアのインプットを感じます。

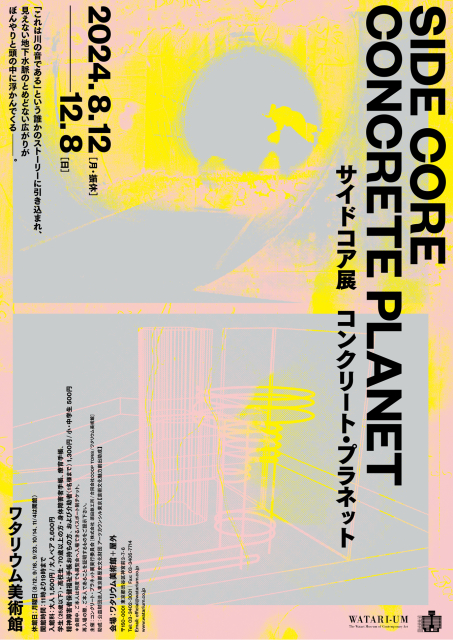

「気になるアーティストがいれば展示規模や作品点数は関係なくどこへでも行く」というTaiTanと東京・ワタリウム美術館で開催中の『SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット』を訪れました。サプライズでSIDE COREのメンバーも登場し、作家本人からの解説も聞きながらの鑑賞の後で、これまでアートから得てきたインスピレーションと自身のクリエイティブについて話を聞きました。

INDEX

バンクシーとの出会いから広がった、現代アートへの興味

ーTaiTanさんのアートとの出会いを教えてください。

TaiTan:目立ったきっかけはないのですが、物心ついた時から映画も音楽もテレビも演劇も手の届く場所にあり、ポップカルチャーやものづくりに強い関心がありました。やっぱりインターネット以降の世代なので、国内外のアニメや動画、クラシック音楽といった時間軸も背景もバラバラのカルチャーが、YouTubeなど統一されたプラットフォームに並ぶ風景に慣れているし、少年の頃からさまざまな情報がすぐ手に届く距離にありました。

Dos Monosのラッパー。クリエイティブディレクターとしても活動し、¥0の雑誌『magazineⅱ』やテレ東停波帯ジャック番組『蓋』、音を出さなければ全商品盗めるショップ『盗』などを手がける。Podcast『奇奇怪怪』やTBSラジオ『脳盗』ではパーソナリティもつとめる。

TaiTan:現代アートに関しては僕が中学生だった2000年代にバンクシーが現れて、彼のアクションやアートシーンでの存在感に惹かれたのを覚えています。当時は言葉では理解できていなかったですが、バンクシーの登場によって、アートの力で社会問題や環境問題にまで介入するアートアクティビズムのような流れが目立つようになり、僕の中のアートのイメージが広がったのかなと今となっては思います。

ー今日鑑賞されたSIDE COREも「都市空間における表現の拡張」をテーマに、公共空間や路上でさまざまなアクションを行ってきたアートチームですね。もともと作品はご存じでしたか?

TaiTan:SIDE COREは前から気になる存在でした。僕は、美術館やギャラリーに行くこと自体が趣味というタイプではないですが、気になるアーティストがいれば、展示の規模や作品の点数など関係なくどこへでも行きます。東京都現代美術館で開催中の『日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション』(※)も、SIDE COREの過去の作品を 観るのも目的のひとつでした。

※編注:東京都現代美術館で2024年8月3日(土)から11月10日(日)まで開催。高橋龍太郎という一人の精神科医が捉えた現代日本の姿を、時代に対する批評精神あふれる作家115組の代表作とともに辿る展示。

TaiTan:日本橋のアートホテル・BnA_WALLには、SIDE COREが手がけたスイートルームがあって、そこに宿泊した経験もあります。所々コンクリートが剥き出しだったり、床は東京の路面や壁面を3Dスキャニングして切削したという手の込んだタイルが敷き詰められていたり。ホテルというイメージとは結びつかないくらいノイジーで面白い部屋なんですよ。今回も2回目でしたが、じっくり観れてよかったです。

INDEX

都内初のSIDE CORE大規模個展、TaiTanが思う見どころ

ー都内では初となるSIDE COREの大規模個展、『コンクリート・プラネット』のTaiTanさんが思う見どころを教えてください。

TaiTan:路上に無数にある看板を大量に収集して切り出し、コラージュしたという新作『東京の通り』(2024)が面白かったです。ちょっとずつデザインがずれた工事用看板をまとめて観ることで、標準規格のピクトグラムが存在しないことに気づき驚きました。

TaiTan:東京都と福島県に設置されたライブカメラの映像から場所を特定し、実際に訪れ、そのカメラのレンズにカラーフィルターを当てて撮影した『巡礼ロードサイド』(2017)も印象に残りました。

TaiTan:ライブカメラに映し出される異なる二つの場所がどのように繋がっているのかという視点に、映像の外への想像を掻き立てられますね。コンセプチュアルな作品でありながら、風景に物理的に「映え」を発生させるアプローチや、北野武監督作品のレンズにフィルターをかけ世界観をを作った話を意識した、という裏話にはユーモアも感じました。

ーTaiTanさんが、今日SIDE COREから受け取ったインスピレーションはどのようなものですか?

TaiTan:展覧会のタイトルにも含まれる「コンクリート」は、都市の象徴で不動のイメージがありますが、SIDE COREはその解釈を新たな視点から揺るがし、小さな物理的アクションを積み重ねて変化させていく。僕もいつも、社会の中で固定されたものや解釈に対して新しい視点から介入したいと思っているので、SIDE COREの秩序の乱し方と崩し方にインスピレーションを受けました。

INDEX

都市で不要とされているものにアートで意味を与える

ー今回のSIDE COREの個展は「視点」「行動」「ストーリーテリング」をキーワードに構成されています。この3つはTaiTanさんのクリエイティブにも通ずるような気がしました。

TaiTan:以前テレビ東京の『ハイパーハードボイルドグルメリポート』を手がけた上出遼平さんと、僕らDos Monosがタッグを組んで、放送が止まる早朝の停波帯をジャックして『蓋』(2021)という10分間のテレビ番組を作ったことがあります。その番組は、テレ東の停波枠と渋谷中の監視カメラをハックするという設定の不可解な映像と一緒に、僕らの当時の新曲を1ヶ月間停波帯に流し続けるというもので。渋谷川暗渠内の地下壕を舞台にDos Monosのパフォーマンスを撮影するなど、東京の地下にフォーカスした番組でした。

―斬新な発想ですよね。

TaiTan:テレビは朝から夜までレギュラー番組が詰まっているにもかかわらず、なぜか放送を止める空白の時間がある。暗渠も、都市が川に蓋をして無理やり地下に閉じ込めた水脈であり、その存在は滅多に知られないけれど、存在自体はしているというまるで幽霊のようです。

誰かが「都会のあるビルの地下では、深夜になると暗渠となった川のせせらぎが聞こえる」と言った。実際にそこに訪れてみると、昼間は街の喧騒に遮られて聞こえないが、夜街が静まると確かにチョロチョロと水が流れるような音がする。実際のところ、これは下水管を流れる排水の音なのかもしれない。ただ真っ黒な地下にジッと佇んでいると、自分の頭の中に自分が入っているような、または寝ているけれど意識だけが起きているような感覚に陥る。すると「これは川の音である」という誰かのストーリーに引き込まれ、見えない地下水脈のとめどない広がりがぼんやりと頭の中に浮かんでくる。

―SIDE CORE(『SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット』のためのテキストより抜粋)

TaiTan:SIDE COREも暗渠についての作品がありますし、今回の個展のステートメントも地下水脈の描写から始まりますよね。僕も暗渠や停波帯のような、そういった都市の中で止まっているものや用無しとされているもの、幽霊的なものに関心があり、介入したいと思ってきました。

INDEX

交渉やコミュニケーションのプロセスが作品の価値に繋がることがある

ー暗渠も停波帯も、「一旦なかったことにする」という都市のダイナミクスを感じますね。東京は再開発が加速して、街中には暗渠以外にも幽霊的な場所やものが増えてきていると思いますが、今TaiTanさんが注目するものはありますか?

TaiTan:コロナ禍で街の各所に置かれた飛沫対策用のアクリルパネルも幽霊のように感じます。透明でありながら、たしかにそこに存在するものとして国民全員がアクリルパネルを承認している。その保守的な状態を不思議に感じていました。

今ではアクリルパネルは不要になりましたが、お店側としては撤去しようにも処理が大変でお金もかかるので、手をつけずにそのまま放置されていることが多いようです。2023年には、そういったジャンク品のアクリルパネルを集めて加工し、DosMonosのアルバムを収録して「アクリル解体盤」として販売しました。

グラフィックデザイナーの八木幣二郎と共同で制作、500枚限定で販売された。アルバムの音源は各所で使われなくなったアクリルパネルを加工してつくられた、アクリル解体盤内に収録。盤に埋め込まれたURLへ飛び、パスワードを入力すると、購入者限定の音源サイトへと誘導される仕様となっている。

ーTaiTanさんの『蓋』と「アクリル解体盤」、そしてSIDE COREの数多くの作品は、店舗やテレビ、街を管理する人など、さまざまな人への交渉やコミュニケーションも重要なプロセスになっているのではないでしょうか。

TaiTan:『蓋』は自らテレビ局に交渉しに行き、交渉を頑張れば、相手の規模体とかあんまり関係なくて、できないことはないという自信に繋がりました。そして交渉のプロセスをいかに大切にするかが、作品の価値に繋がることもあると思います。

SIDE COREの松下徹さんも「写真は一瞬を切り取るものではなく、写真を撮る前に流れていた時間の総体がそこに現れるのではないか」と。そして公共物に介入する作品についても同じく、交渉によって「介入できる状況を作り出したことに価値の比重が傾いている」と話してくれました。

僕がテレビ局や飲食店と、SIDE COREが行政と交渉して作品をつくってきたように、自分の人生にアートは関係ないという人たちも巻き込まなければ成立しないものがあるんですよね。どうにか交渉してものづくりをやり遂げるという事実で、どこかの誰かが自分にも何かできるかもしれないと予感してくれたら嬉しいです。割とそういう副次的な影響がうまれること自体、創作のモチベーションになってます。

INDEX

【『アートウィーク東京』をどう巡る?】

TaiTanがピックアップする、創作のエネルギーになるオルタナティブなアートスポット

―11月7日〜10日の4日間『アートウィーク東京(AWT)』が開催されます。東京を代表する53の美術館やギャラリーが参加し、会期中には無料のシャトルバス(AWT BUS)が巡回する年に一度のビッグイベントですが、TaiTanさんは『アートウィーク東京』をどう周りますか?

TaiTan:僕がAWTのギャラリーツアーを組むとしたら、ここワタリウム美術館から出発して、NANZUKA UNDERGROUND(原宿)、TARO NASU(六本木)、XYZ Collective(巣鴨)、SCAI THE BATHHOUSE(谷中)の順番でまわります。

SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット

SIDE COREは、公共空間や路上を舞台としたアートプロジェクトを展開するアートチーム。高速道路や線路、地下水路などを特殊な方法で撮影した作品や、公共空間で見られる街灯やガードレール、道路工事のサインなどを素材としたインスタレーション、ネズミの人形がただただ夜の東京を歩くドキュメント映像など、都市の独自な公共性や制度に着目し、これに介入・交渉することで作品づくりを行う。その表現方法は常に広がり、更新されており、現在進行形の活動がますます注目を集めるなか、本展は東京では初の大掛かりな個展となる。今回は視点・行動・ストーリーテリングをキーワードにした作品群を展示し、館内だけでなく周辺環境にも展開。会期中にメンバーが街歩きしながら街の歴史やストリートアートを解説するツアー「night walk」も開催予定。

会期:2024年8月12日(月 / 振休)〜12月8日(日)

住所:渋谷区神宮前3-7-6

URL:http://www.watarium.co.jp/

TaiTan:都内では初のSIDE CORE大規模個展ということで、開幕から2日目にはプライベートで観に来ていました。またじっくり観たいと思っていたので、今日は作家ご本人から説明を聞けて嬉しかったです。

ロビィ・ドゥウィ・アントノ『Lunar Rituals』会場:NANZUKA UNDERGROUND

ロビィ・ドゥウィ・アントノは1990年インドネシア生まれ、ジョグジャカルタ拠点の作家。幼少期より「描く」ことに強い関心を示した彼の非凡な才能は、家の壁に自由に落書きを許した両親の支えによって花開いた。特別な美術教育を受けずとも、見よう見まねで誰よりも上手に、美しく描く技術を手に入れたアントノは、2012年に友人が開いた展覧会の成功によってアーティストとしての才能を開花させた。これまでの作品の中には、マーク・ライデンや奈良美智といった、自身が敬愛するアーティストのスタイルからの影響を色濃く反映したものもあった。一方、これらの作品は、単色をベースにスプレーペイントを用いた独特の世界観を描き出す。子どものように見えるその肖像はアーティストのルーツを想起させ、少年とも少女とも思えるその肖像は曖昧さの持つ美学を連想させる。

会期:2024年10月18日(金)〜11月17日(日) 月曜 / 火曜休業

住所:東京都渋谷区神宮前3丁目 30-10

URL:https://nanzuka.com/ja

TaiTan:NANZUKAは国内外の素晴らしいアーティストが多い印象で、行くたびにワクワクします。特に所属作家の大平龍一さんの彫刻が好きです。

ジョナサン・モンク&サルヴォ『Salvo Stage Sets』会場:TARO NASU

イギリス人作家のジョナサン・モンクと、イタリア人画家のサルヴァトーレ・マンジオーネによる展覧会。1960年代初期から活動したマンジオーネは「サルヴォ」として知られ、日々の生計を立てるために安価な肖像画や風景画、有名作品の贋作を販売していたという。一方のモンクは、そのサルヴォを題材にしたシリーズ「Salvo Trees」を2016年より発表してきた。モンクはサルヴォの風景画の画像をA4サイズの印刷紙や雑誌の広告、キャンバスなどの上にプリントアウトし、原画に属する木だけを残して背景を絵具で塗りつぶす。従来から「引用」(appropriation)を制作手法のひとつとする彼は、ここでは反復の概念に焦点を当て、サルヴォの芸術に新たな視点を提供しつつ、自身のアプローチをも反映させていると言える。本展では「Salvo Trees」シリーズの最新作と、サルヴォの作品を展示予定。

会期:2024年10月19日(土)〜2024年11月16日(土)

住所:港区六本木6-6-9 ピラミデビル 4F

URL:https://www.taronasugallery.com/

TaiTan:TARO NASUは、『TOKYO GENDAI』でみて、興味をもったギャラリーでした。

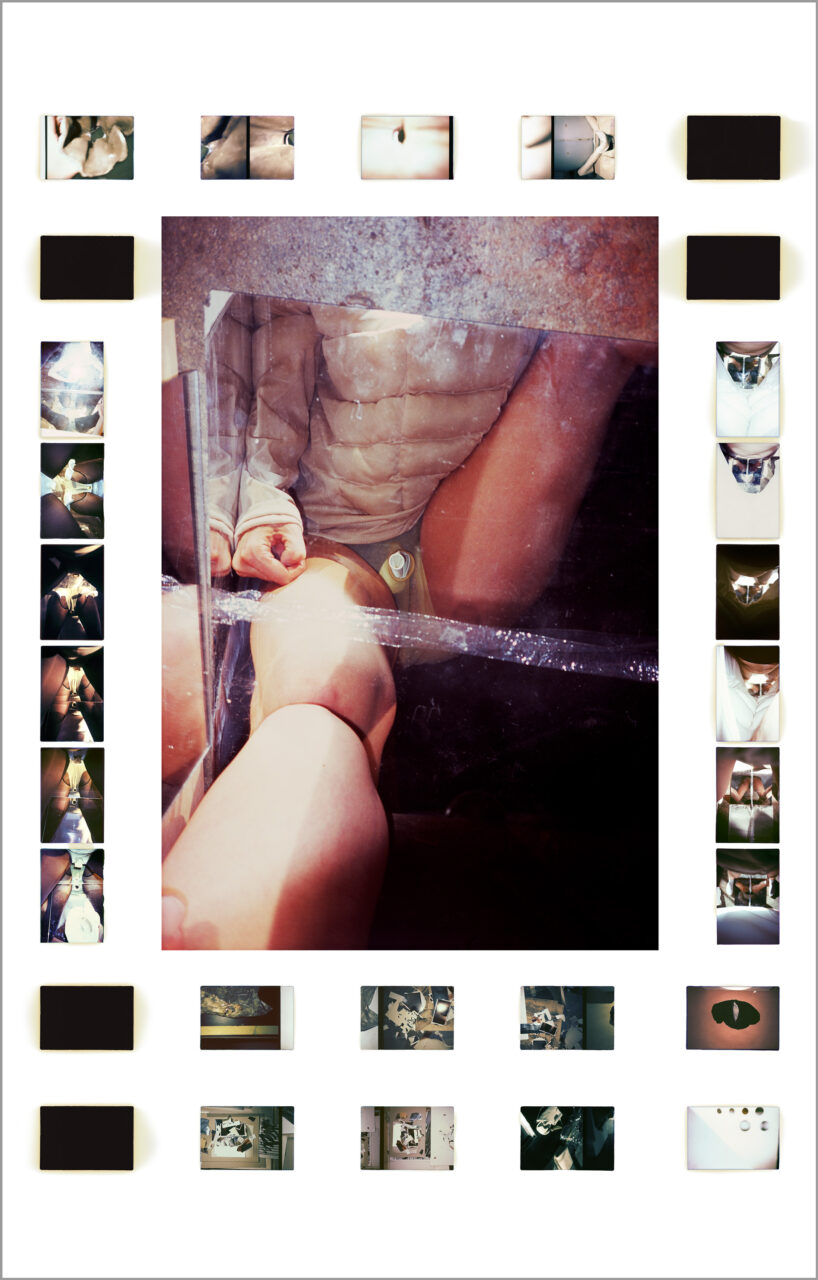

ビー・イングリッド・オルソン展 会場:XYZ Collective

シカゴ在住のアーティスト、ビー・イングリッド・オルソンの個展。彼女は写真、彫刻、パフォーマンスの要素を取り入れながら、身体と空間の境界をめぐる探求を続けている。例えば写真作品では、作家自身のパフォーマティブな身体が、奇妙な小道具と化した建材などと共に断片的に示される。大胆なフレーミングや、ときには鏡合わせで、または一人称的視点で示される複層的なイメージは、見る者の知覚を混乱させるかもしれない。しかし同時に、そこに作家の遊び心あふれる探究心や、意図と解釈のズレを生産的にとらえる態度を垣間見ることもできる。オルソンは1987年生まれ。今年2024年は、ホイットニー・ビエンナーレ2024(ホイットニー美術館、ニューヨーク)などで作品を発表している。今回の個展は、全新作で構成される予定。

会期:2024年10月26日(土)〜11月24日(日)

住所:東京都豊島区巣鴨 2-13-4-B02

URL:https://xyzcollective.jp/

TaiTan:XYZ Collectiveは、時々一緒に展示をまわる友人のAIアーティストの岸裕真さんがおすすめしてくれました。アーティストが運営し、オルタナティブな活動をしていることも興味深いので、『アートウィーク東京』期間中に一番行ってみたいギャラリーです。

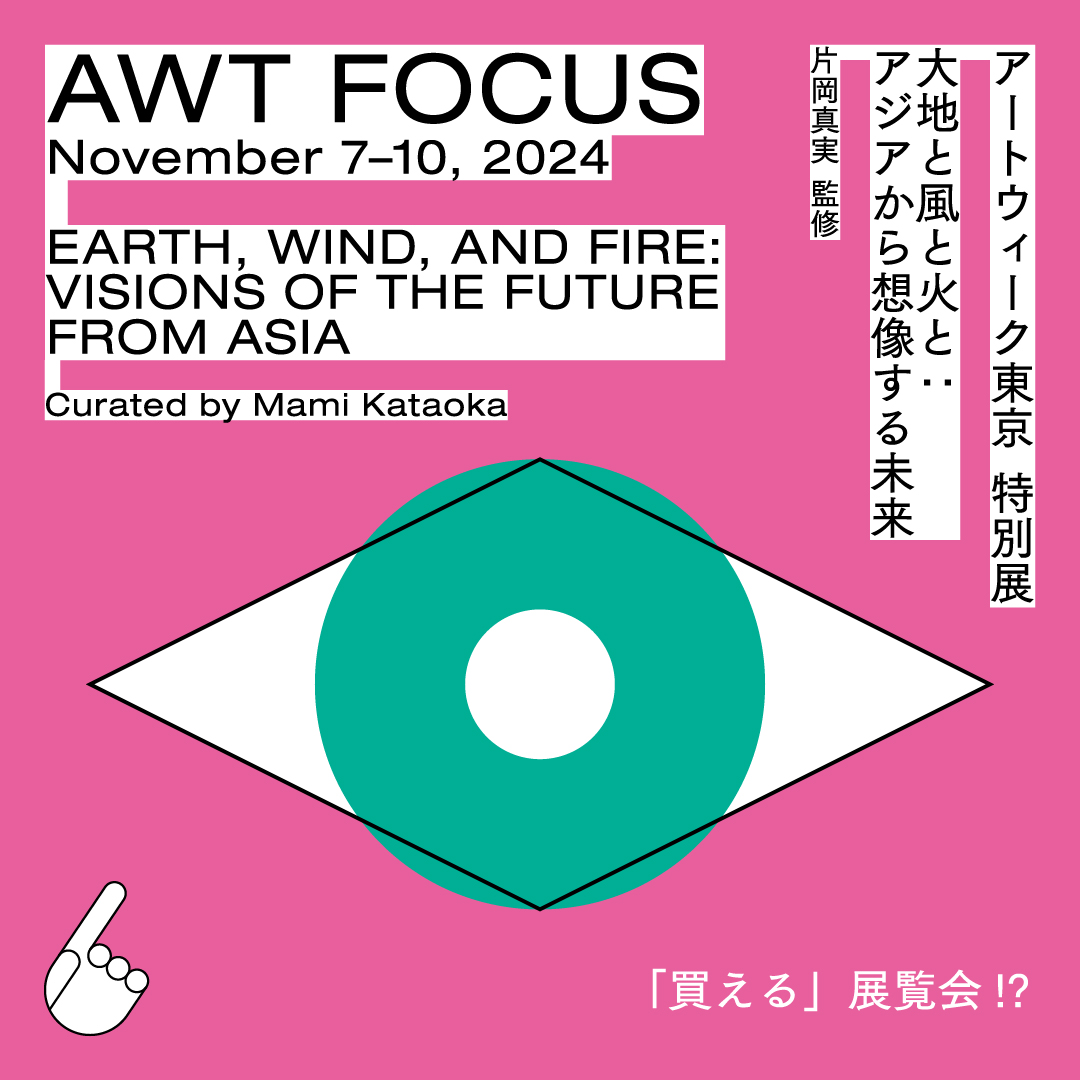

AWT FOCUS『大地と風と火と:アジアから想像する未来』会場:大倉集古館

2023年に始まった「AWT FOCUS」は、美術館での作品鑑賞とギャラリーでの作品購⼊というふたつの体験を掛け合わせた「買える展覧会」。展示は毎年異なるテーマのもとでキュレーションされ、出展作品はすべて購入できる。

第2回となる2024年の監修を務めるのは、森美術館館長であり国立アートリサーチセンター長も兼任する片岡真実。「大地と風と火と:アジアから想像する未来」と題し、政治や経済など人為的な分類や力による統治ではなく、自然の摂理や不可視のエネルギーといった観点から世界を見つめるアジア的世界観を起点に、多様性が共存する未来を考える。

会期:2024年11月7日(木)〜11月10日(日)

住所:大倉集古館 1・2階 / 港区虎ノ門2-10-3

URL:https://www.artweektokyo.com/focus/

AWT VIDEO『飛行機雲か山脈か』会場:三井住友銀行東館1Fアース・ガーデン / 千代田区丸の内

「AWT VIDEO」は、海外を拠点に活躍するキュレーターが厳選した映像作品を上映するビデオプログラム。出入り自由なパブリックスペースの特設会場で、誰でも無料で作品を鑑賞できる。2024年はニューヨークのスカルプチャーセンターのディレクターを務めるソフラブ・モヘビが監修。『飛行機雲か山脈か』と題し、13名のアーティストによる14作品を上映する。

会期:2024年11月7日(木)〜11月10日(日)

住所:東京都千代田区丸の内1丁目3−2

URL:https://www.artweektokyo.com/video/

TaiTan:僕はアートを買うこともあるので、美術館での作品鑑賞とギャラリーでの作品購⼊の体験を掛け合わせたAWT FOCUS(虎ノ門)にも興味があります。東京の西側から東側に行く前に、AWT FOCUSや映像プログラム「AWT VIDEO」に寄り道しても良さそうです。

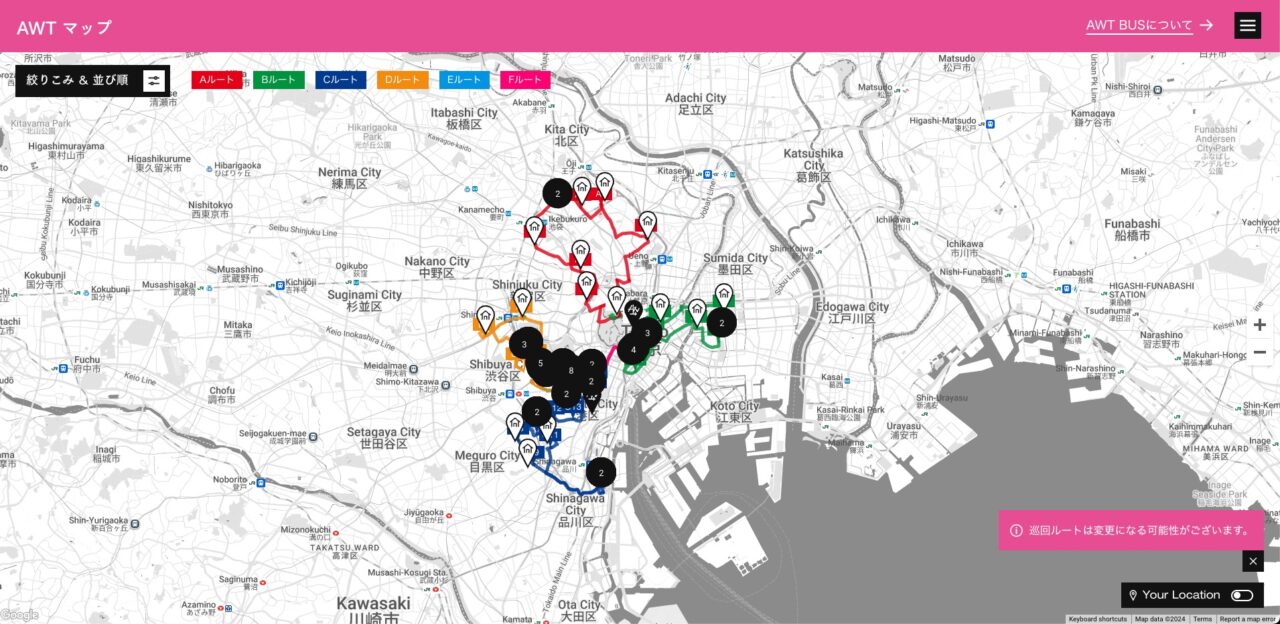

TaiTanがAWT BUSで回るおすすめルート

AWT BUSのマップはこちら

ワタリウム美術館(神宮前)

↓

ナンヅカアンダーグラウンド(原宿)

↓

タロウナス(六本木)

↓

AWT FOCUS(虎ノ門)

↓

AWT VIDEO(大手町)

↓

XYZコレクティブ(巣鴨)

↓

スカイザバスハウス(根津)

『アートウィーク東京』

名称:アートウィーク東京(欧⽂:Art Week Tokyo、略称:AWT)

会期:2024年11⽉7⽇(⽊)〜11⽉10⽇(⽇) 10:00〜18:00

会場:都内の参加美術館・ギャラリー、AWT FOCUS、AWT BARほか各プログラム会場

主催:⼀般社団法⼈コンテンポラリーアートプラットフォーム

提携:アートバーゼル(Art Basel)

特別協⼒:⽂化庁

公式サイト:https://www.artweektokyo.com/