日常とアート。その距離が少し近づくきっかけの一つになるようなイベント『アートウィーク東京(AWT)』が、11月7日(木)から10日(日)にかけて開催されます。都内の53の美術館やギャラリーが参加し、会期中は、誰でも利用可能な無料のシャトルバスが参加施設やプログラム会場をつなぎます。

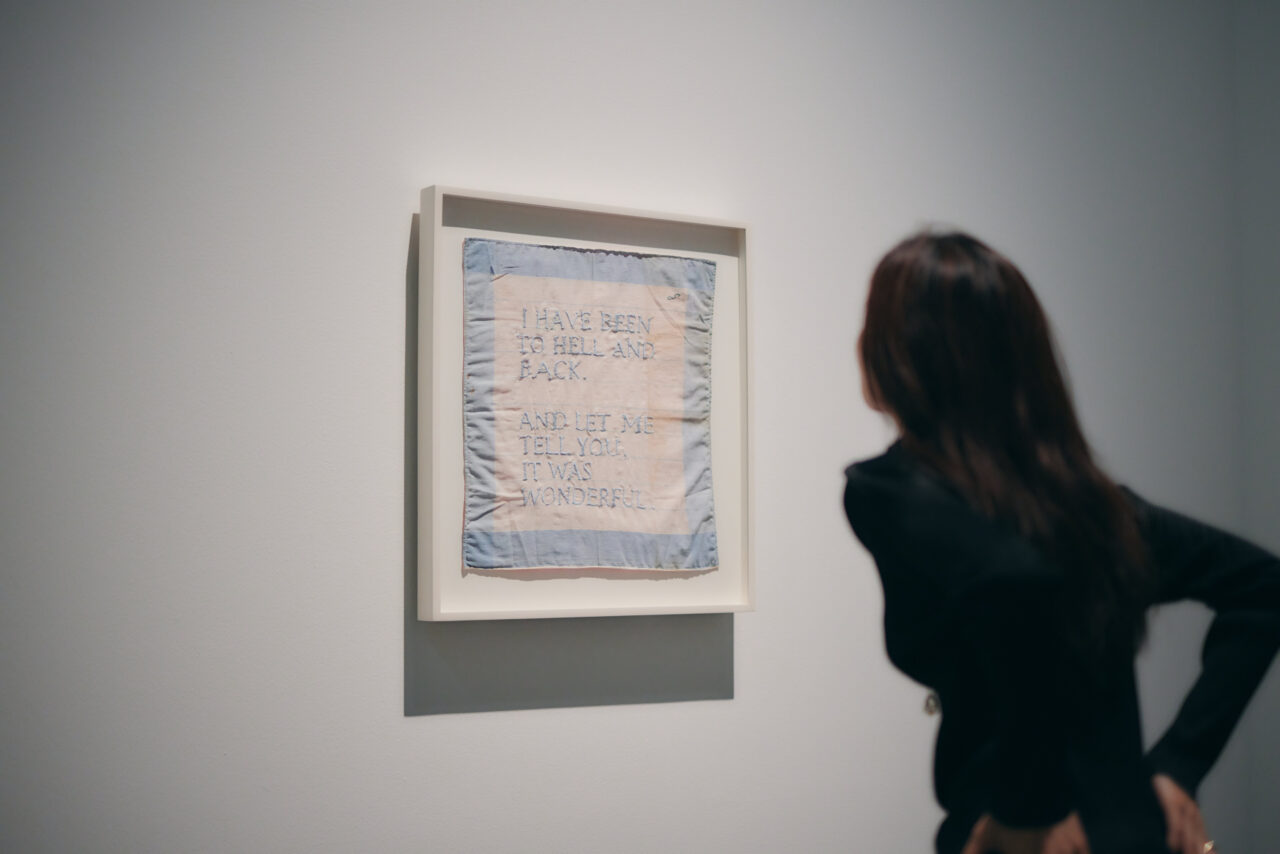

今回は、AWT参加施設の1つである、森美術館で開催中の『ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ』を、HUGの代表で、下着ブランドHEAPを手がける、クリエイティブディレクターのharu.と鑑賞しました。

インディペンデントマガジン『HIGH(er) magazine』やポッドキャスト『“take me high(er)”』などを通して、カルチャーや社会的なイシューについて日常から地続きの感覚で語り合う活動を行なってきたharu.の、生活とアートの距離感などについてお話を伺いました。そして最後には、haru.が気になるAWTの参加スポットと、モデルルートもご紹介します。

INDEX

地獄を生き抜くためのクリエーションに共感

─この展示は元々気になっていたということでしたが、ご覧になってみていかがでしたか?

haru.:ルイーズ・ブルジョワさんが経験してきた地獄と、現代を生きる私たちの地獄はもちろん違う部分もあると思いつつ、展示を観ていると、そんなに変わらないのかも、と思いました。私は次の誕生日で30歳になるんですけど、周りの同世代の友人から、結婚するかしないかとか、自立して生きていくこととか、パートナーとのアンバランスな関係性の話とかを聞くことが多くて。

クリエイティブディレクター。1995年生まれ。幼少から日本とドイツを行き来して育つ。学生時代にインディペンデント雑誌HIGH(er)magazineを編集長として創刊。2019年に株式会社HUGを立ち上げ、クリエイティブディレクションやコンテンツプロデュースの事業を展開。2024年4月にクリエイティブディレクターとしてインナーウェアブランド「HEAP」をローンチ。ブランドのコンセプトマガジンとしてHIGH(er)magazineを5年ぶりに復刊。年に2回のコレクションを発表予定。

─ルイーズさんが抱えてきた、両親や周りの人との関係性、メンタルヘルスの問題など、フェミニズム的な文脈でも読み取れるようなテーマは、現代においても切実だと感じます。

haru.:「地獄」というのが、いま自分の中でのテーマでもあって。2024年4月に立ち上げた下着ブランド「HEAP」で、ドレスデザイナーの八木華さんと11月1日に発表したコレクションのタイトルが「地獄の花嫁」なんです。華さんは、傷や汚れがついて廃棄されたウェディングドレスを解体して再構築する作品を作られています。「血を流して生き返るドレス」というコンセプトの背景にはさまざまなストーリーがあるのですが、華さんと一緒にアイテムの制作をしていくなかで、地獄をどう生き抜くかとか、それをどうクリエーションに落とし込むかについて考えていたので、今日展示を観られてよかったです。

─六本木ヒルズの屋外に設置されている『ママン』をはじめとした、蜘蛛がモチーフの作品は、糸によって傷を繕うという意味合いを含んでいるそうなので、いまのお話と共通する感覚があるように感じました。

haru.:あの蜘蛛はつるつるしたイメージだったんですけど、あらためて観たら、質感が残されていて。布の作品も、表面に傷のように縫い跡を残す作り方をしていたのが印象的でした。彼女の両親が、タペストリーの画廊や修繕のアトリエをやっていた影響もあると思うんですけど、彼女の中にあるいろいろな断片を繋ぎ合わせているようで、「忘れるものか」という執念をすごく感じました。舌を出している頭像の作品も、ちょっとずつ色の違う赤い布が縫い合わされていて、顔の作りがつるっとしていないことに意味があるのかなと。そういうディテールも見れてよかったですね。

INDEX

身近なツールを使うことで伝わりやすくなる

─頭像の作品は『部屋X(肖像画)(※)』というタイトルでしたね。

※編注:「部屋」の読みは「セルX」

haru.:私は自分がアーティストだという感覚はあんまりないんですけど、セルフィーで作品を作るので、感覚的に繋がる部分を感じました。

─haru.さんがセルフィーを手法として使うのはどうしてですか?

haru.:いまを生きる女性たちに、何かを作ってメッセージを伝えるときに、その手法があまりにも遠いものだと伝わりづらくなる気がするし、手軽にできることも自分がやる上ではポイントだと思って。それで自分で手刺繍した布切れを身にまとって、セルフィーすると、そこに刺繍してある文字が反転して読めるようになる作品のシリーズを作りました。当たり前だと思われていることを問い直すときに、無意識的にごく身近なツールを使っている気がします。

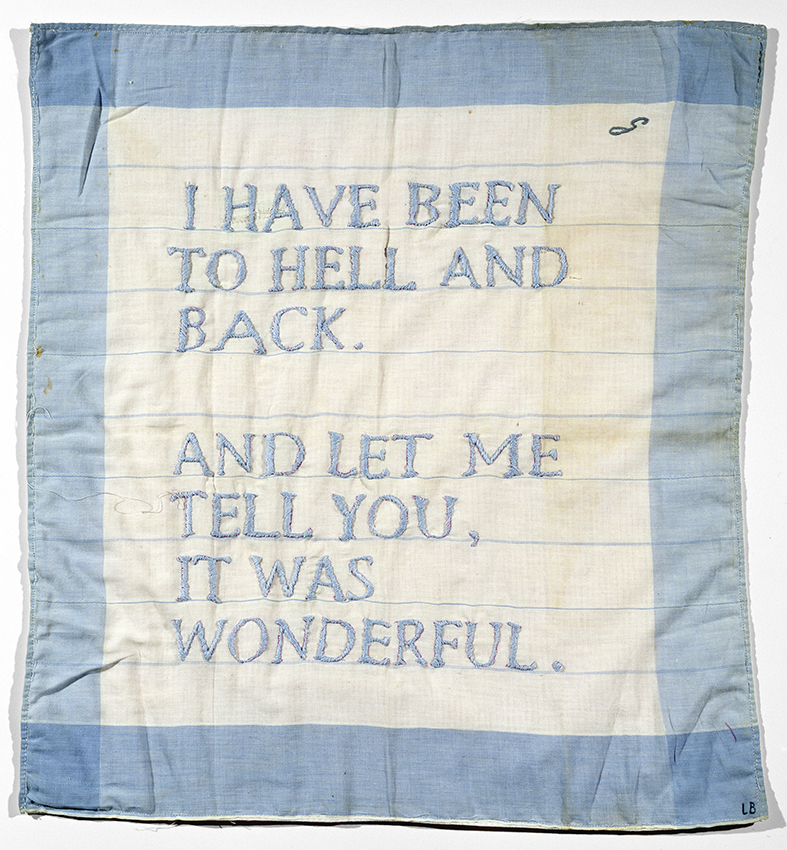

─今回の展示の副題になっている『無題(地獄から帰ってきたところ)』も、亡くなった夫のハンカチという身近な素材に刺繍した作品ですね。

haru.:身近なものに一刺し一刺し刺繍していく、それも亡くなった夫のハンカチにというのはやばいなと思いました(笑)。実物を観たいと思っていた作品です。

─『無題(地獄から帰ってきたところ)』も含め、今回展示されている作品は80代に入ってから作られたものが半数を占めているそうなのですが、80代に入ってからこれだけの作品を作り続けたエネルギーにも圧倒されます。

haru.:その年齢になっても怒りや悲しみが原動力になっていたのは、それだけ彼女が人生で受けてきたダメージが大きかったんだろうなと感じます。私も、政治家の発言とか、社会の状況とか、希望を持てないと感じることが多くて。もちろん幸せな瞬間も日々たくさんあるんですけど、どこかでずっと不安なんです。作ることのモチベーションとして、不安や怒りがあるところは、かなり近い感覚があると感じました。

─由来に違う部分があったとしても、不安や怒りのような感情は、現代を生きる私たちにとっても身近なものですね。

haru.:不安や怒りのような感情って軽んじられがちで、「そういうものだから」と諦めなきゃいけないことも多いと思うんですけど、展示を観ることで、ブルジョワさんが抱えていた感情が自分たちとそう遠くないものだと気づいたり、それについて話す価値があると感じられることが大事な気がして。本当に私が抱えている葛藤や怒りは本当に自分のせいなのか、受け入れなくてはいけないことなのか、その問いに対しての何かしらの応答やヒントが欲しいときに、私はアートを観に行っているように思います。

INDEX

アートは身の回りに一つ変革を起こすようなこと

─haru.さんのこれまでのアートとの接点についてお聞きしたいです。

haru.:父が絵描きで、母が美術史の研究者なので、作ることやアートの存在は、子どもの頃から身近でした。

─美術館やギャラリーに行く機会も多かったですか?

haru.:母の研究についていくことが多くて、私の中で旅行といえば美術館に行くことだったんです。だから大人になってから、みんながいわゆる観光をしたり、リゾートで太陽を浴びたりするのがすごく不思議でした(笑)。そういう風に時間を使ってもいいんだという驚きがあって。

─高校生の頃、ドイツに留学されていますが、そのときはアートを観に行くことはありましたか?

haru.:美術館や『ドクメンタ』(※)、ヨーゼフ・ボイスが教えていた学校の展示など、頻繁に通っていました。生活とアートがかなり密接で、美術館にも無料で行けるタイミングが多かったりして、ドイツではアートが日常の中に割と入り込んでいたようには思います。

※編注:ドイツのカッセルで5年に1度開催される、世界最大級の現代アートの祭典。

─日本では、アートが生活とは遠く、無関係なものと感じている人も多いのではと思います。どうしたらもっと身近なものになるでしょう?

haru.:ホワイトキューブの中にあるものだけがアート作品だと思ってしまったり、なんだか難しいことを言われてる気がして、自分はアートを観る目を持っていないとか、わからないと感じることって多いですよね。私も展示を観て、よくわからないなと思うことがあります。でも、アートから影響を受けて、世界の見え方や生活の中で選ぶものが変わったり、人と会話をするときにいままでとは違う言葉を使うようになったり、知らなかった自分に戻れない感覚になることもあると思います。アートは、そうやって一つ変革を起こすようなことだと思っていて。アーティストたちの中には、そういうことがしたいと思っている人もいるということが、伝わっていくといいのかなと思います。

村上由鶴さんの『アートとフェミニズムは誰のもの?』という、入門にぴったりな本があって、周りの友人たちも読んだあと、作品の見方の幅が広がったと言っていました。あとはやっぱり、アーティストも、アートの周りにいる人たちも、偉そうにしちゃだめだなと思います。

─権威的な空気を感じると、気軽に近づき難いですよね。

haru.:そうなんです。私はボイスの「私たちはみんなアーティストである」という考え方にすごく影響を受けていて、必ずしも作品を作らなくても、日々の選択や、自分が社会を作っていく一員であるという自覚を持つだけでも、未来は変えられるんじゃないかなと思うんです。だから権威的だったり、閉じてしまうのはよくないですね。

─もともとジェンダーやセクシュアリティをテーマにしたアーティストに興味をお持ちだそうですが、そうしたテーマに関心を持つようになったのはなぜですか。

haru.:10代の頃は、自分が女性であることを意識していなかったし、そのことをあまり受け入れたくなかったんです。体の変化や、女性として見られたり扱われることに対して、抗おうとしていて。だから、女性の体を扱った作品や、女性性を感じるものがすごく苦手でした。いま思うと多分恐怖感だったんだろうなって。

─さきほども話にあがったように、歴史的に女性の体はアートの中で客体として描かれてきた経緯もありますね。

haru.:アート作品の中には女性が裸で描かれているものも多いし、それが男性の作家が作ったものであることも多くて、ずっとまなざされる存在だったんだなと感じます。だから、自分が主体性を持った存在であることを表現する女性のアーティストたちの活動は、すごく気になります。

私が通っていた大学では、途中から学年の担当教授から女性が1人もいなくなってしまって。男性の教授たちに、もっとジェンダーのことを学んだり、関連する作品に触れる機会がほしいと言ったときも、あまりきちんとした反応が返ってこなかったんです。そういう経験から感じたことや、女性のアーティストや表現者たちがトップにいないこと、頑張っている友人たちの努力も報われないのかなと思ったときの悔しさは自分にとってすごく切実だし、サポートしたい気持ちがあります。だからこそ、ブルジョワさんのような先駆者たちがどういう風に道を切り拓いてきたのかを知っていきたいです。

『ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ』会場:森美術館

Photo by Christopher Burke. © The Easton Foundation/Licensed by JASPAR and VAGA at Artists Rights Society (ARS), New York, courtesy Mori Art Museum.

20世紀の最重要アーティストの一人、ルイーズ・ブルジョワ(1911–2010)の、国内最大規模の個展。ブルジョワは70年にわたるキャリアの中で、様々なメディアを用いて、男性と女性、受動と能動、具象と抽象、意識と無意識といった二項対立に潜む緊張関係を探求し、その比類なき造形力で作中に共存させてきた。彼女は自身が幼少期に経験した、複雑で、ときにトラウマ的な出来事の記憶や感情を普遍的なモチーフへと昇華させ、希望と恐怖、不安と安らぎ、罪悪感と償い、緊張と解放など、相反する感情や心理状態を表現する。また、こうした作品はフェミニズムの文脈でも高く評価されてきた。本展では約100作品(うち約半数は日本初公開)、3章構成でこの稀代のアーティストの全貌に迫る。逆境を生き抜いたひとりのアーティストによる生への強い意志を宿す作品群は、今日の人類が直面する苦しみを克服するヒントを与えてくれるだろう。

会期:2024年9月25日(水)~ 2025年1月19日(日)

住所:港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 53F

URL:https://www.mori.art.museum/jp/index.html