DIYをテーマにした、斬新な展覧会が東京都美術館で開催されている。この展覧会において、DIY(Do It Yourself)=自分でやってみる、とは、単純な日曜大工を指しているわけではない。目の前の問題を自分自身の創意工夫でなんとかし、解決に導くというマインドそのものを指す。

会場では、5人の現代アーティストと2組の建築家によるジャンルを横断した作品が展示されている。一見するとバラバラにも思える超個性的な作品たちに通底するDIYマインドを発見したとき……きっと誰もが「ひとはこんなことも出来るのか」と驚くだろう。ただ与えられるのを待つのではなく、自分でやってみるという姿勢はどこまでも潔く、屈強である。メディア向け内覧会での作品解説などを踏まえて、以下、企画展『つくるよろこび 生きるためのDIY』の見どころの一部を抜粋してお伝えしていこう。

INDEX

日用品から自分の身体までを版画の版にするという「DIY的発想」

第一章は「みることから始まるDIY」。身の回りのありとあらゆる日用品を使って版画を制作する、若木くるみの作品が120点以上並ぶセクションだ。最高にユーモラスで笑みを誘う同氏の作品がこの展覧会の導入部を担当しているのは、素晴らしい采配だと思う。自宅にあるモノを素材にして作品を生み出すのは、手持ちのものでなんとかならないかな? なんとかしてしまえ! というDIY的な思考と密接に繋がっている。世界を見る視点をちょっと切り替えること、価値や用途を自分で定義し直すこと。それはDIYの始まりなのだ。

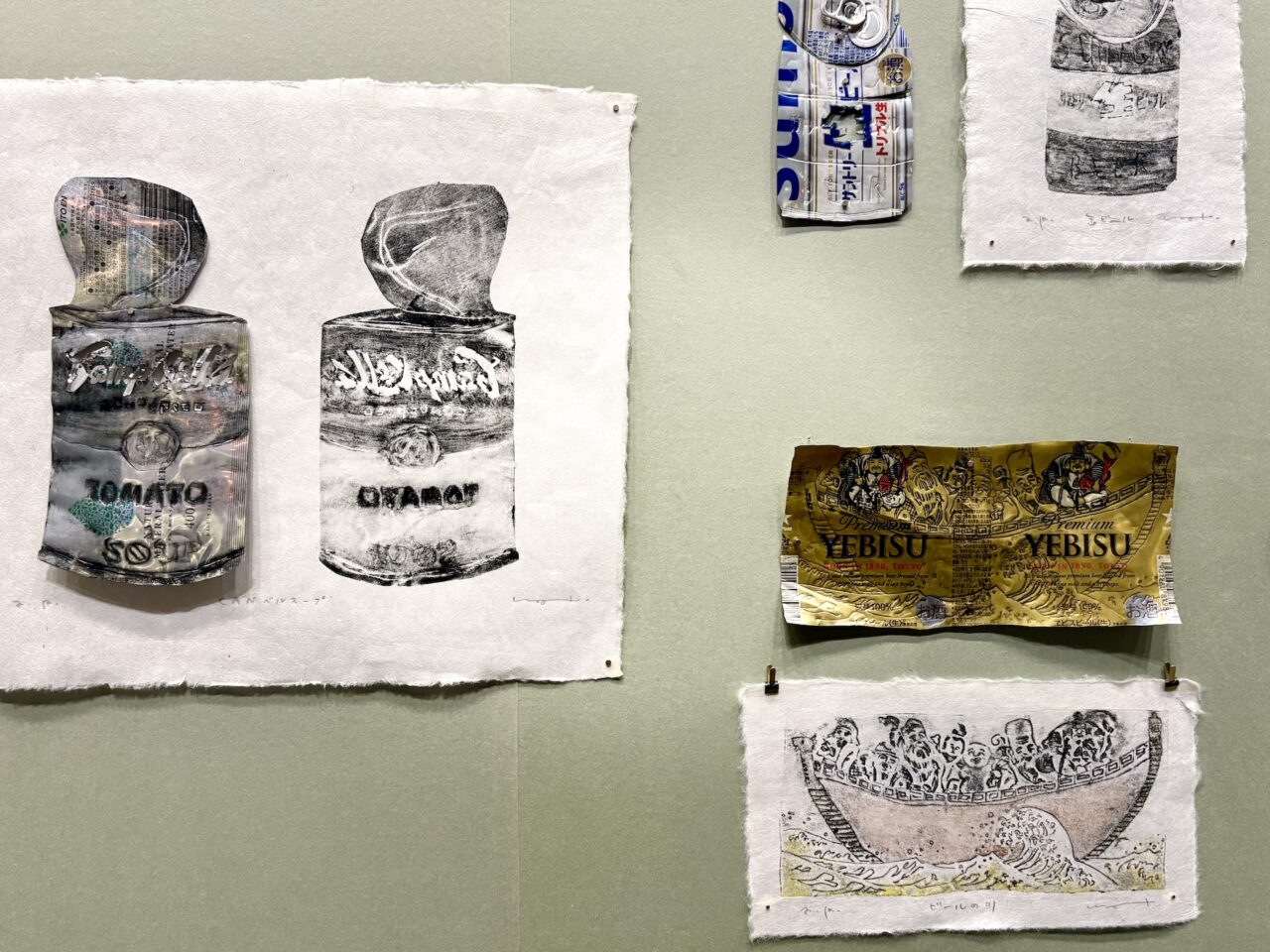

例えばこれらは、空き缶を版画の版にした作品たち。右下はエビスビールの缶を切り開き、七福神と宝船の版画作品に仕立てている。ロゴの恵比寿さまをそのまま活かしつつ、神様仲間が増えていて、非常に微笑ましい。宝船が進むのはもちろん、黄金色のビールの川である。

作家はあらゆるものにインクを付けて摺り、版画として成立させてしまう。なんとハンガーだって、版画に。モチーフとなっているのは上から順に、葛飾北斎、草間彌生、アンディ・ウォーホルだ。針金ハンガーでアーティストの肖像を、木製ハンガーでその作品を表現している。「ハンガ」に引っ掛けた駄洒落みたいな発想だが、イメージが見事に再現されていて唸ってしまった。

ちなみに、名画や巨匠への関心でいうと、このセクションではAIアニメーションを駆使した、短い動画の作品も見ることができる。古今東西の名画が賑やかに動き出すその映像も必見だ。スーラ『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の紳士淑女たちが、「温暖化でやってられない!」と衣装を脱ぎ捨てて水に入っていくさまには爆笑した。

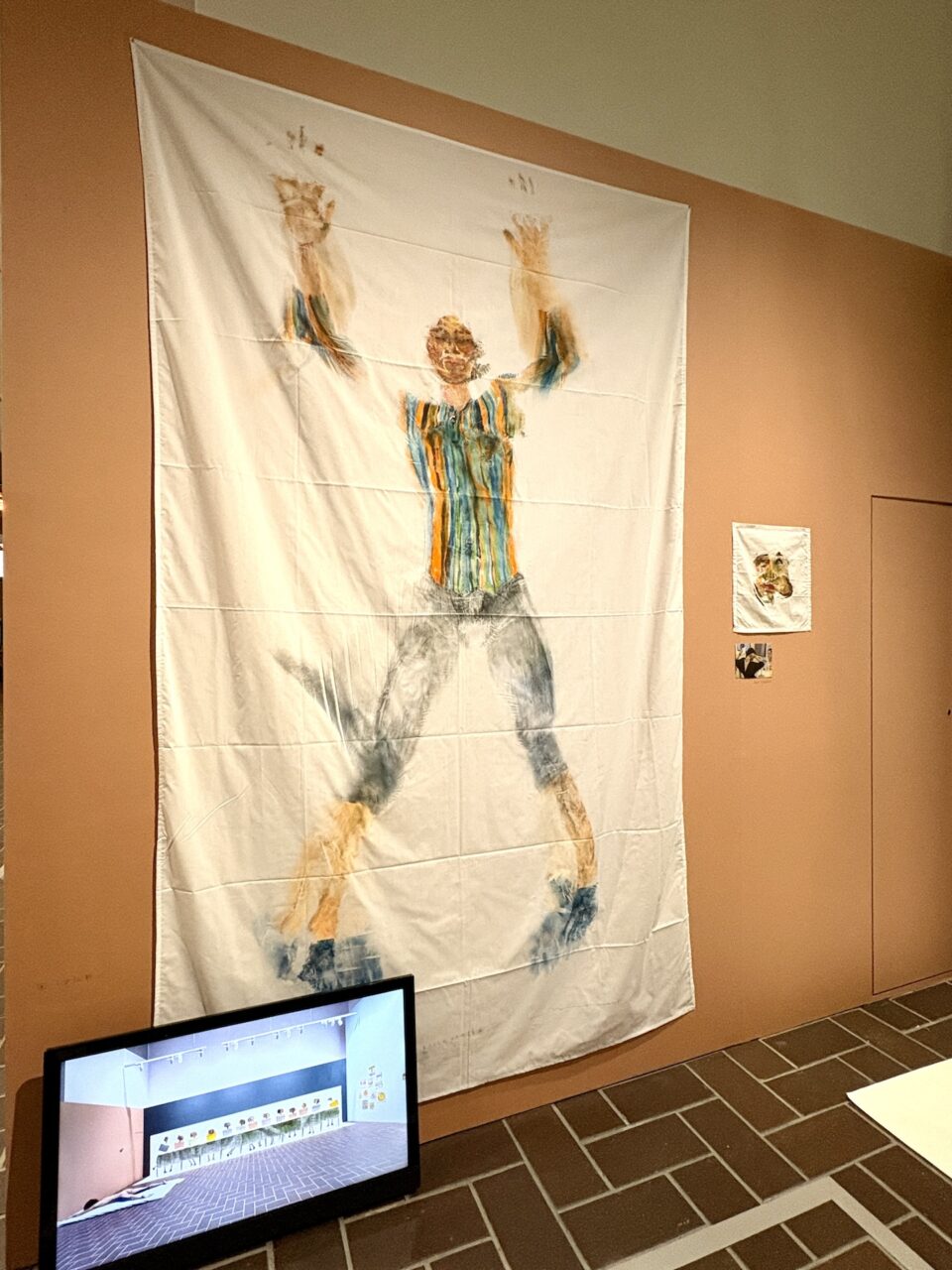

この章の紹介が長くなって恐縮だが、若木自身の肉体を版にした『わたくしのわたくしによるわたくしのメタの版画』に触れないわけにはいかないだろう。白布に摺り取られた魚拓ならぬ「人拓」の横では、制作時の記録映像が放映されている。身体の前面にだけ着衣しているかのようなペイントを施し、思いっきりよくマットの上に倒れる作家の姿は衝撃的である。なぜこんなことを……という思いでいっぱいになるが、考えてみれば自分の肉体は誰にとっても使用頻度MAXの日用品である。そして、形あるものならどんなものでも版画にできるけれど、それはあくまでインクの付いた一面であり、その存在のボリューム全てを写し取れるわけではないのだ。そんなことをしみじみと思った。

INDEX

喪失からはじまるDIY。自らの手で暮らしを立ち上げていく

第二章では雰囲気がガラッと変わる。「失って、立ち上げていくDIY」と題されたこのセクションでは、自然災害や経済的困難によって多くのものを失った人々が、新たに暮らしを立ち上げていく営みに眼差しを向ける2人の作家が紹介される。

1人目の作家、瀬尾夏美は東日本大震災のボランティアをきっかけに制作を開始したという。本展では、彼女が2012年から約10年間、被災地である仙台や岩手など東北地方に暮らしながら生み出した、繊細なドローイングや絵画、文章が展示されている。

本展を機に調べて初めて知ったが、「DIY(Do It Yourself)」という言葉は、そもそも復興のための言葉だったという。第二次大戦後の荒廃したロンドンで、街を再生させるために人々がスローガンとして掲げたのが「Do It Yourself」だ。DIYは、途方もない喪失とどうにか向きあい、少しずつでも回復していくための切実な再生行為だったのだ。

町の人々との対話や聞き取りをもとに制作された瀬尾の作品には、言葉にならない寂しさと戸惑いが渦巻いている。けれどどれも単純な嘆きではなく、人々が小さな積み重ねによって「困難を克服し、よりよく生きよう」とする強さが滲んでいるのが印象的だった。

目を奪う鮮烈な色彩で描かれた『岩手県陸前高田市高田町大石』は、個人的に本展でいちばん心を打たれた作品だ。どんな背景があるのか詳しくは分からないけれど、この作品の前に立った瞬間「なんて寂しい絵だろう?」と泣きそうになった。寂しい絵といえば、涙を思わせる水色や喪を思わせる墨色の、ごく淡いトーンの絵をイメージしないだろうか。実際、作家がボランティアをしていた頃に描かれたと思われるドローイング中にはそういったものが目立つ。それだけに、本作をはじめとする現地へ移住してから描かれた風景画の、強烈な色彩には驚かされた。圧倒的な自然の美しさの隣に、横っ面をはたくように暴力的な寂しさが共存している。

同セクションの後半では、写真家・野口健吾が路上生活者と対話を重ねて撮影した、彼らの個性的な「庵」の姿が展示されている。被災地での営みに注目した前半から、今度は経済的困難ゆえに(あるいは自身で選択して)家を持たない人々の営みにフォーカスした作品群だ。廃品を利用して、自身の手でどうにか快適な住環境を作り出すその創意工夫は、まさに展覧会テーマに沿った「生きるためのDIY」である。

路上生活者・ホームレスなど呼び方は様々だが、野口は彼らのことをそのどれでもなく、最低限の庵、仮の宿を持つ「庵の人々」と呼ぶ。考えてみれば確かに、彼らが住んでいるのはどんな形であれ屋根の下なのであり、路上とは言えない。ホームがレスだとも言えない。

路上生活者の住まいをじっと観察したことはこれまで無かったが、それぞれの「庵」はDIYだからこその独創性にあふれている。中でも特に驚いたのは、同じ主人の「庵」を数年間かけて定点観測した一連の作品だ。ドーム状の元の形状からして気が利いているが、季節にあわせて入口を飾り、気候に合わせて採光部の素材を変え(劣化しただけかもしれないけど)、前庭で植物を育てるその暮らしは、想像をはるかに超えて豊かなものだった。隣には住まいの内部を収めた写真も併せて展示されていたが、どうやら絵を描くらしいその主人が飾っていたカレンダーは、フェルメールのものだった。この人は私と同じ画家が好きなのだ。そう悟ったら、彼と自分との間にあると思っていた距離が急に消えた感じがして、不思議だった。

この展示室で見落とさないで欲しいのが、端に掲げられたパノラマ写真だ。大阪の河川敷で暮らす路上生活者の住まいを撮影したもので、大型台風の通過前後で比較するように同一構図で撮影されている。台風直撃後、中央で佇む主人の背後には住まいの跡形も無くなっている。一方で、川の向こうに広がる街のビル群は何も変わっていない。何がいいでも悪いでもなく、これが「庵」というものなのだと見せつけられるような展示だった。

INDEX

展示室に再現された創造のプロセス。モノをつくる行為に思いを馳せる展示

第三章「DIYでつくる、かたちとかかわり」では、謎の巨大装置が来場者を待っている。ロンドンを拠点とするアーティストユニット、ダンヒル&オブライエンによる『またいろは』だ。この作品は単純なインスタレーションではなく、「何かに心を動かされ、それを自分の手で作品として昇華する」というプロセスそのものを可視化するものだ。木材で組み上げられた空間は、ダンヒル&オブライエンの彫刻スタジオの実寸サイズに相当する。つまりアーティストのものづくり空間が、丸ごと展示室内に再現された状態なのだ。

東京都美術館の屋外に展示されている最上壽之の彫刻作品『イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネ……ン』に深い感銘を受けたダンヒル&オブライエンは、まず『とある彫刻について』と題した散文詩を創作した。友人やワークショップ参加者100人が、その詩を元に粘土作品を制作した。言葉をかたちにしようと試みたのだ。さらに、完成したおよそ100体の粘土彫刻はデータ化され、乱数ジェネレーターによってひとつのかたちへと融合された。ダンヒル&オブライエンはこの融合体を「マッシュアップ」(※)と表現している。

※複数の異なる要素を組み合わせて、新しいものを作り出すこと

生み出された「マッシュアップ」が、写真奥に写っている小型の彫刻である。その「マッシュアップ」を『19世紀式の3Dパンタグラフ(※)』という装置によって、最上の『イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネ……ン』と同じ大きさに拡大したものが、写真手前の造形物だ。

※パンタグラフ…原図を縮小・拡大する製図用具

これらの工程すべてを含んだ作品の正式名称は『「イロハ」を鑑賞するための手段と装置』。原題は「Method and Apparatus to Appreciate Iroha」で、その頭文字をとって「MATA IROHA」となる。この略称には、「再びいろは(基本)に立ち返る」という意味も込められているという。彼らが感動とリスペクトを表現するために実践した、一連の取り組みこそが作品なのだ。正直に言って難解だと感じた作品だが、会場ではこの隕石のような彫刻を単体で見つめるのではなく、ぜひその背景にある物語や工程を踏まえて「モノをつくる」という行為そのものに思いを馳せてみてほしい。

INDEX

DIYで美術を「軽く」する

第三章の後半は、脳がホッとゆるむような一角だ。5人目のアーティスト・久村卓の作品にふれた率直な感想は「面白い、やられた!」である。自身のヘルニア発症をきっかけに、いかに長く楽しく作り続けるか、心身ともに「軽さ」を重視した制作を模索するようになったという久村。手芸やDIY的な、いわゆる「アート」とは呼ばれない手法を使って、従来の美術制度の枠組みを問い直すようなエッジの立った作品を制作している。

久村がつくるのは絵画や彫刻ではなく、台座や額縁、展示空間といった、作品を成立させる構造的な要素そのものだ。

例えばこの作品では、ラルフローレンのシャツのロゴ部分に、①刺繍で台座を付け加える→②木で絵画風の額縁を付け加える→③木材で芯を入れ、トルソ風に塑像台に載せる→④さらに廃材を使って階段状の台座を組み上げる、という合計4層ものレイヤーを重ねることで、お馴染みのラルフローレンのロゴマークを立派な「彫刻」に仕立て上げている。作家曰く、「ここは美術館だから4重くらいにしておこうかなと思って」とのこと。確かに、古着のシャツが美術館の中でも教養と伝統の圧に負けずに存在するには、これくらいの装置が必要かもしれない。逆を言うなら、お膳立てさえあればそれは何であれ展示空間に存在することを許されるのだろうか。

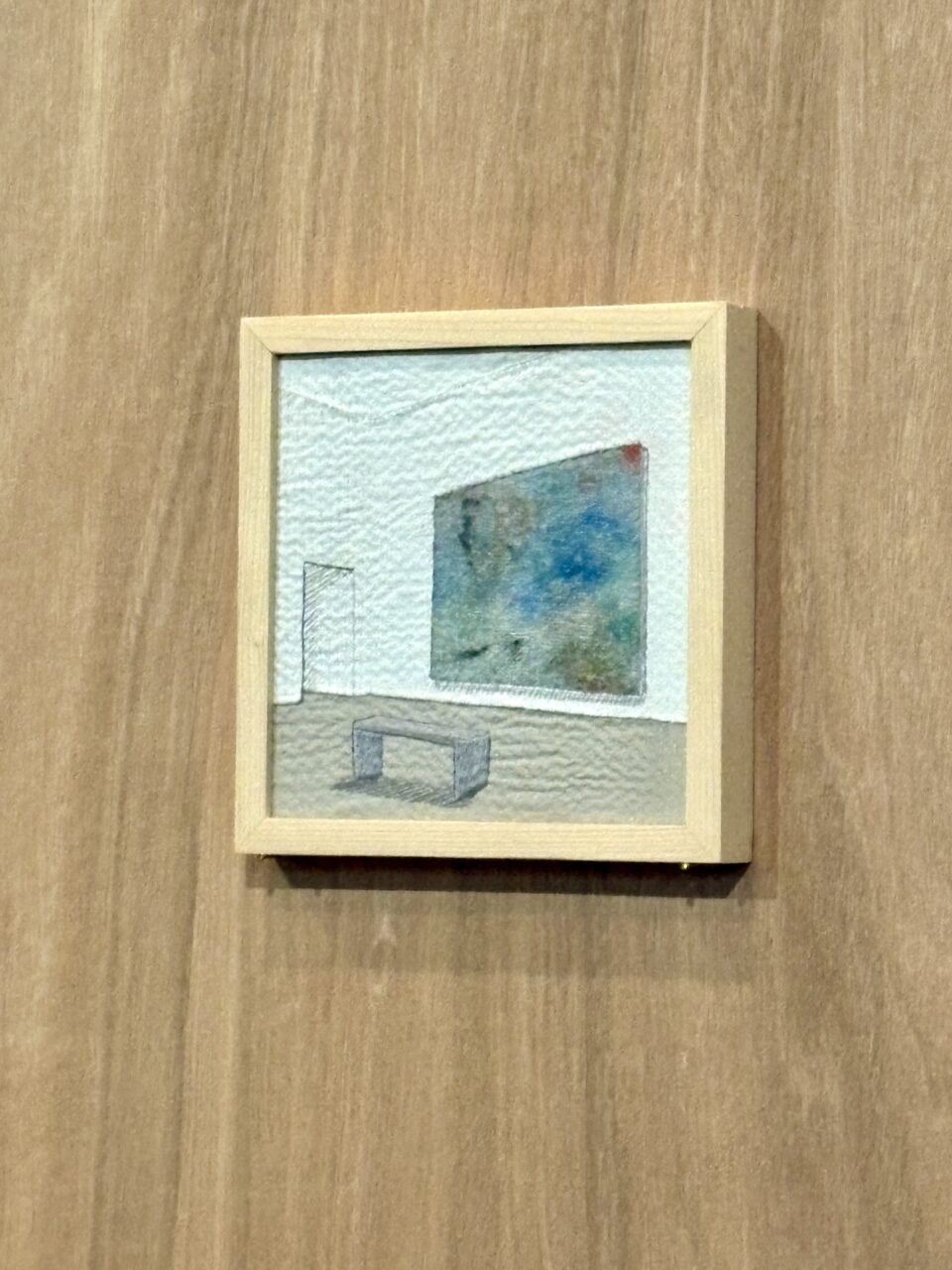

こちらは小さな「抽象絵画シリーズ」の一作。なかなかキレイな抽象絵画だ……と思ったら、実は雑巾である。パネルの裏側に回ると、魔法が解けたように「THE・雑巾」がそこにぶら下がっている。雑巾にホワイトキューブの背景+鑑賞用ベンチ+木製の額縁を付加することで、汚れが抽象絵画に仕立てられているのである。確かにキャンバスも雑巾も同じ、絵の具のついた布だけれども。感覚のひっくり返りが痛快で、自戒のため自宅に飾りたいと強く思った作品だ。

会期中の毎週金曜日には、展示室内で「織物BAR」(※事前予約制)が開催される。バーで好きなカクテルを注文するように、ここで来場者は好きな横糸を選んで自由に織物を楽しむことができる。といっても、ワークショップではないので実際に織物をするかは自由。美術館のベンチと同じで、長く滞在するための居場所、コミュニケーションの場だと考えるのがいいだろう。ちなみに多様な横糸のラインナップの中には、東京都美術館の過去の展覧会で使われたカーテンを裂いたものまであるそう。

解説に立った久村は、アカデミックな美術界から距離を取って手芸・DIY的な手法に辿り着き、「精神的に生きやすくなった」と語っていた。厳格な枠に囚われるのではなく、自分で自分なりにやる。DIYマインドには、前章で見たような災害での喪失、物質的な困窮とはまた違った、自分個人の精神的な危機・精神的な貧困から抜け出すための生存戦略という側面もあるのかもしれない。

INDEX

作家たちのB面に触れる『DIYステーション』

最後のセクションは丸ごと『DIYステーション』という作品になっている。この空間を手掛けたのは伊藤聡宏設計考作所とスタジオメガネ建築設計事務所だ。本展担当学芸員の藤岡氏(東京都美術館)はここを「これまで見てきた作家たちの、いわばB面が見られる場所」と表現していたが、それぞれの作家たちが来場者の行動を促すプチワークショップのような展示室となっている。各展示コーナーには展覧会ファシリテーター、愛称「つくるん」が専属のボランティアスタッフとしてついており、彼らにエスコートしてもらいながら鑑賞体験を深めてゆける親切設計である。

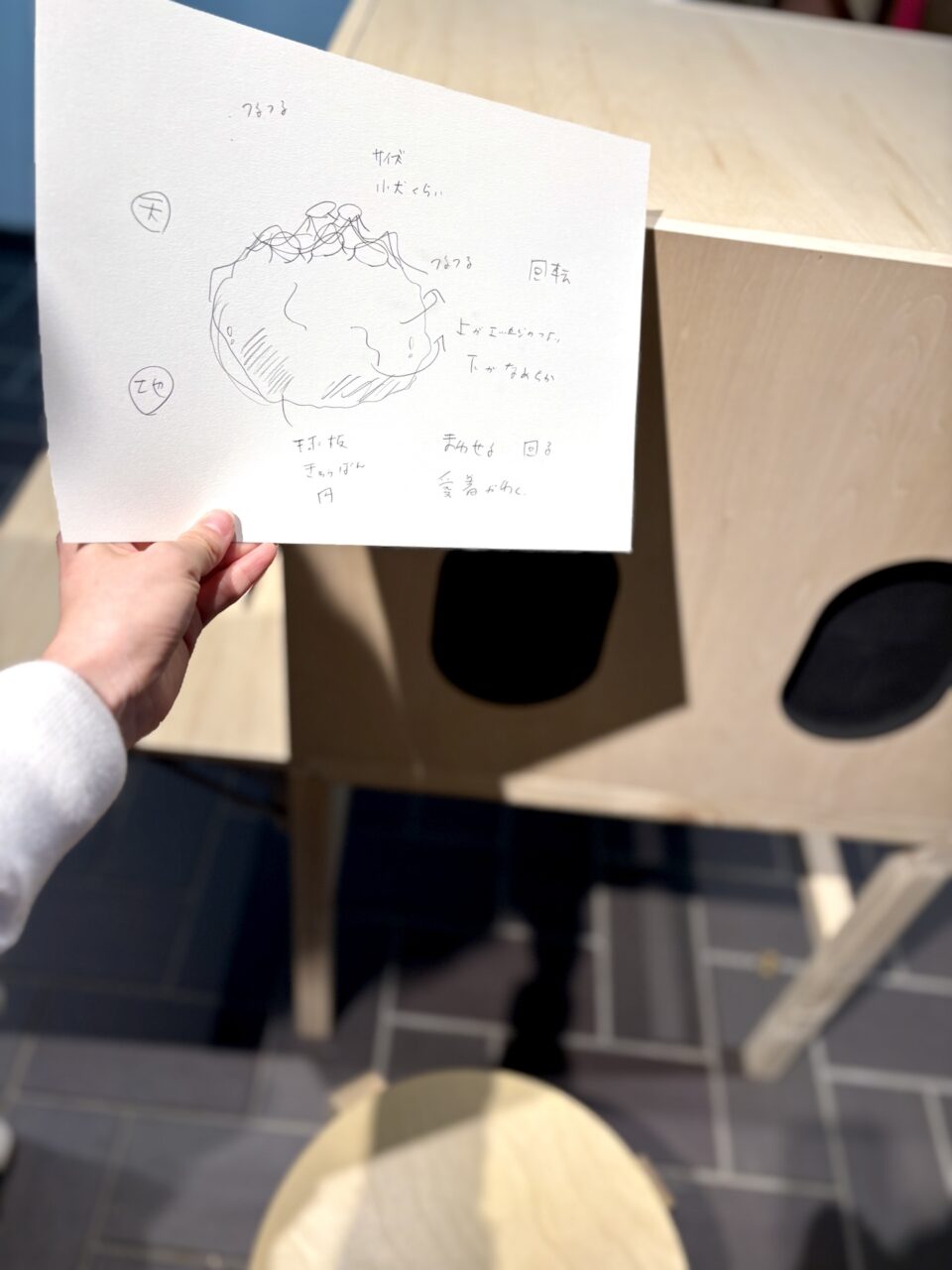

例えばダンヒル&オブライエンからのアプローチは、3種類の「マッシュアップ」の彫刻を収めた「触れて鑑賞する箱」だ。TVのバラエティ番組でおなじみの「箱の中身はなんだろな」のように、来場者は両手を突っ込んで形や質感を味わい、さらにそれを言葉にして誰かと共有することが推奨されている。筆者はひとりで参加していたので、ファシリテーターのお姉さんに聞き取り / 書き取りをしてもらった。

自分の表現力の乏しさに涙が出そうになるが、目に頼らずモノを描写 /形容するのは新鮮な体験だった。ちなみに、最後まで箱の中身は見られず、答え合わせは存在しない。自分で、納得できる答えにこぎつける。これもまたDIYである。

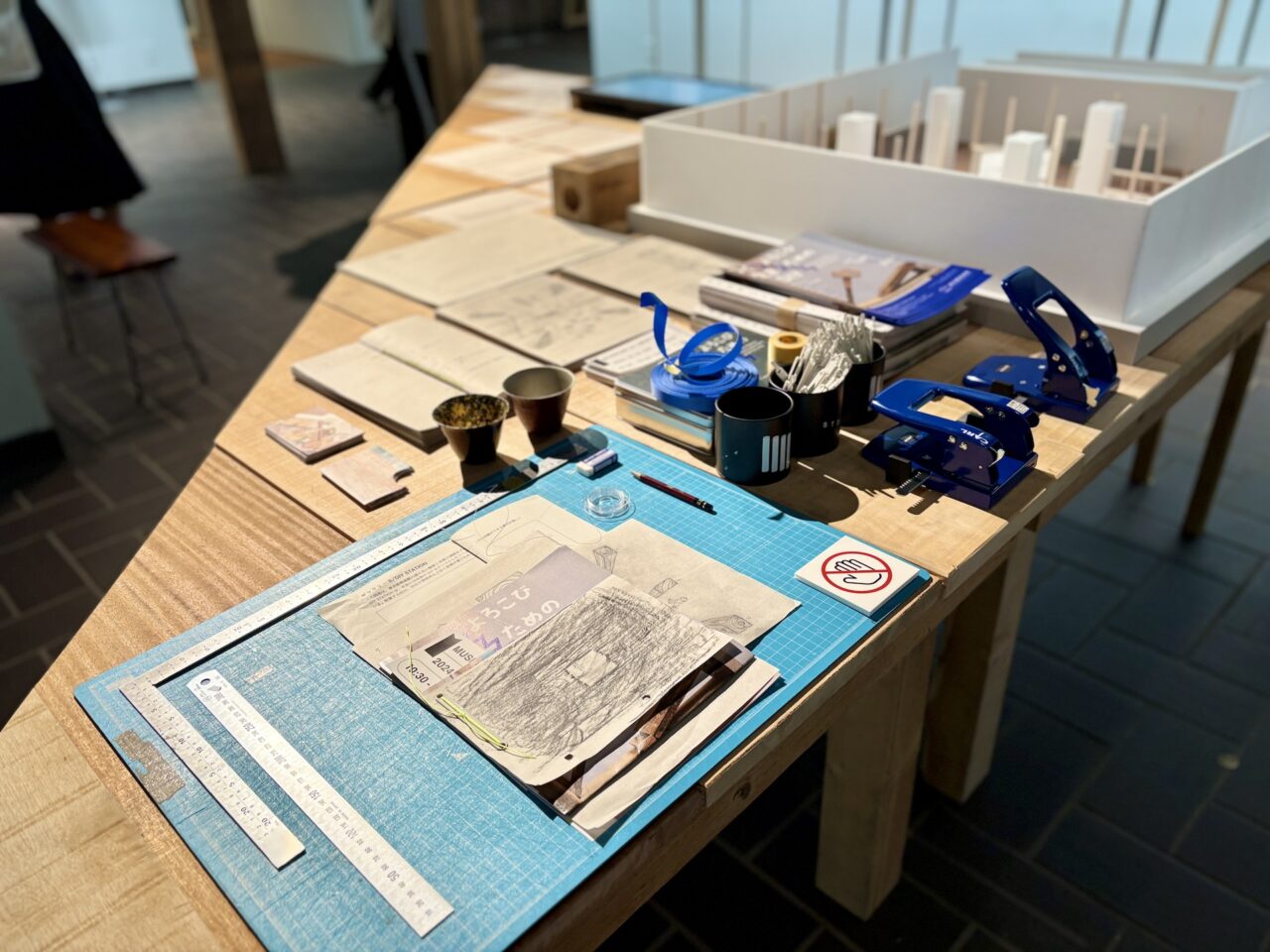

ここでは展覧会関連プログラムとして、アーティストたちの多様な「DIYLive」が開催される。写真はZINE(小規模な自主出版の本)を製作するワークショップの開催予定地。ワークショップで使用する道具や材料が並んだテーブルは、さながらクッキングスタジオである。

また、これは体験するタイプではないが、野口健吾のB面展示である『あるホームレスから譲り受けた手記』の公開が、非常に示唆に満ちていることを特筆しておきたい。政府の援助を受けず、自分でどうにかして生きていることへの誇りの滲む文章は、読み苦しいところもあれど『つくるよろこび 生きるためのDIY』にふさわしいものだと感じた。時間が許せばじっくりと読んでみてほしい。