DIYをテーマにした、斬新な展覧会が東京都美術館で開催されている。この展覧会において、DIY(Do It Yourself)=自分でやってみる、とは、単純な日曜大工を指しているわけではない。目の前の問題を自分自身の創意工夫でなんとかし、解決に導くというマインドそのものを指す。

会場では、5人の現代アーティストと2組の建築家によるジャンルを横断した作品が展示されている。一見するとバラバラにも思える超個性的な作品たちに通底するDIYマインドを発見したとき……きっと誰もが「ひとはこんなことも出来るのか」と驚くだろう。ただ与えられるのを待つのではなく、自分でやってみるという姿勢はどこまでも潔く、屈強である。メディア向け内覧会での作品解説などを踏まえて、以下、企画展『つくるよろこび 生きるためのDIY』の見どころの一部を抜粋してお伝えしていこう。

INDEX

日用品から自分の身体までを版画の版にするという「DIY的発想」

第一章は「みることから始まるDIY」。身の回りのありとあらゆる日用品を使って版画を制作する、若木くるみの作品が120点以上並ぶセクションだ。最高にユーモラスで笑みを誘う同氏の作品がこの展覧会の導入部を担当しているのは、素晴らしい采配だと思う。自宅にあるモノを素材にして作品を生み出すのは、手持ちのものでなんとかならないかな? なんとかしてしまえ! というDIY的な思考と密接に繋がっている。世界を見る視点をちょっと切り替えること、価値や用途を自分で定義し直すこと。それはDIYの始まりなのだ。

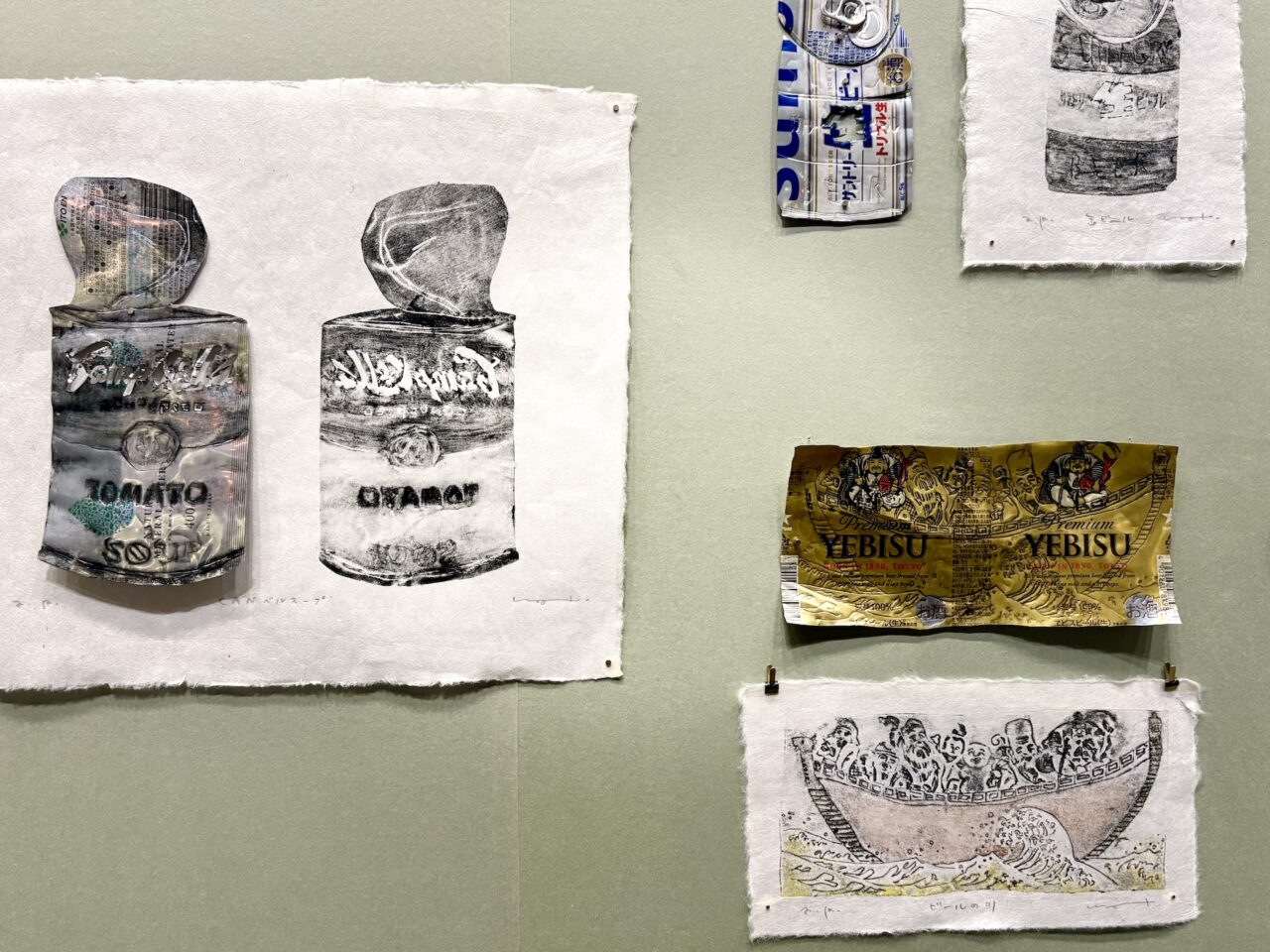

例えばこれらは、空き缶を版画の版にした作品たち。右下はエビスビールの缶を切り開き、七福神と宝船の版画作品に仕立てている。ロゴの恵比寿さまをそのまま活かしつつ、神様仲間が増えていて、非常に微笑ましい。宝船が進むのはもちろん、黄金色のビールの川である。

作家はあらゆるものにインクを付けて摺り、版画として成立させてしまう。なんとハンガーだって、版画に。モチーフとなっているのは上から順に、葛飾北斎、草間彌生、アンディ・ウォーホルだ。針金ハンガーでアーティストの肖像を、木製ハンガーでその作品を表現している。「ハンガ」に引っ掛けた駄洒落みたいな発想だが、イメージが見事に再現されていて唸ってしまった。

ちなみに、名画や巨匠への関心でいうと、このセクションではAIアニメーションを駆使した、短い動画の作品も見ることができる。古今東西の名画が賑やかに動き出すその映像も必見だ。スーラ『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の紳士淑女たちが、「温暖化でやってられない!」と衣装を脱ぎ捨てて水に入っていくさまには爆笑した。

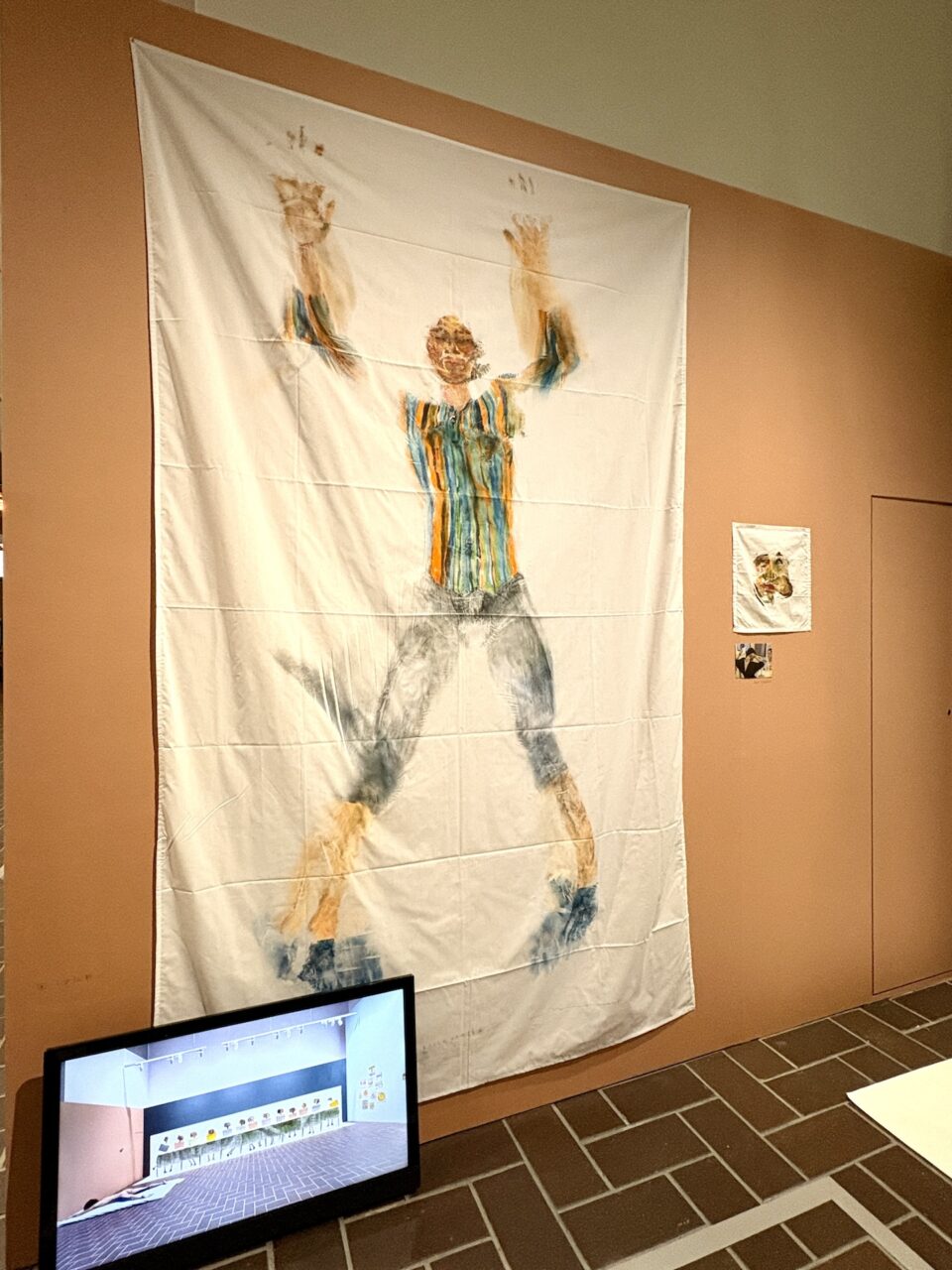

この章の紹介が長くなって恐縮だが、若木自身の肉体を版にした『わたくしのわたくしによるわたくしのメタの版画』に触れないわけにはいかないだろう。白布に摺り取られた魚拓ならぬ「人拓」の横では、制作時の記録映像が放映されている。身体の前面にだけ着衣しているかのようなペイントを施し、思いっきりよくマットの上に倒れる作家の姿は衝撃的である。なぜこんなことを……という思いでいっぱいになるが、考えてみれば自分の肉体は誰にとっても使用頻度MAXの日用品である。そして、形あるものならどんなものでも版画にできるけれど、それはあくまでインクの付いた一面であり、その存在のボリューム全てを写し取れるわけではないのだ。そんなことをしみじみと思った。

INDEX

喪失からはじまるDIY。自らの手で暮らしを立ち上げていく

第二章では雰囲気がガラッと変わる。「失って、立ち上げていくDIY」と題されたこのセクションでは、自然災害や経済的困難によって多くのものを失った人々が、新たに暮らしを立ち上げていく営みに眼差しを向ける2人の作家が紹介される。

1人目の作家、瀬尾夏美は東日本大震災のボランティアをきっかけに制作を開始したという。本展では、彼女が2012年から約10年間、被災地である仙台や岩手など東北地方に暮らしながら生み出した、繊細なドローイングや絵画、文章が展示されている。

本展を機に調べて初めて知ったが、「DIY(Do It Yourself)」という言葉は、そもそも復興のための言葉だったという。第二次大戦後の荒廃したロンドンで、街を再生させるために人々がスローガンとして掲げたのが「Do It Yourself」だ。DIYは、途方もない喪失とどうにか向きあい、少しずつでも回復していくための切実な再生行為だったのだ。

町の人々との対話や聞き取りをもとに制作された瀬尾の作品には、言葉にならない寂しさと戸惑いが渦巻いている。けれどどれも単純な嘆きではなく、人々が小さな積み重ねによって「困難を克服し、よりよく生きよう」とする強さが滲んでいるのが印象的だった。

目を奪う鮮烈な色彩で描かれた『岩手県陸前高田市高田町大石』は、個人的に本展でいちばん心を打たれた作品だ。どんな背景があるのか詳しくは分からないけれど、この作品の前に立った瞬間「なんて寂しい絵だろう?」と泣きそうになった。寂しい絵といえば、涙を思わせる水色や喪を思わせる墨色の、ごく淡いトーンの絵をイメージしないだろうか。実際、作家がボランティアをしていた頃に描かれたと思われるドローイング中にはそういったものが目立つ。それだけに、本作をはじめとする現地へ移住してから描かれた風景画の、強烈な色彩には驚かされた。圧倒的な自然の美しさの隣に、横っ面をはたくように暴力的な寂しさが共存している。

同セクションの後半では、写真家・野口健吾が路上生活者と対話を重ねて撮影した、彼らの個性的な「庵」の姿が展示されている。被災地での営みに注目した前半から、今度は経済的困難ゆえに(あるいは自身で選択して)家を持たない人々の営みにフォーカスした作品群だ。廃品を利用して、自身の手でどうにか快適な住環境を作り出すその創意工夫は、まさに展覧会テーマに沿った「生きるためのDIY」である。

路上生活者・ホームレスなど呼び方は様々だが、野口は彼らのことをそのどれでもなく、最低限の庵、仮の宿を持つ「庵の人々」と呼ぶ。考えてみれば確かに、彼らが住んでいるのはどんな形であれ屋根の下なのであり、路上とは言えない。ホームがレスだとも言えない。

路上生活者の住まいをじっと観察したことはこれまで無かったが、それぞれの「庵」はDIYだからこその独創性にあふれている。中でも特に驚いたのは、同じ主人の「庵」を数年間かけて定点観測した一連の作品だ。ドーム状の元の形状からして気が利いているが、季節にあわせて入口を飾り、気候に合わせて採光部の素材を変え(劣化しただけかもしれないけど)、前庭で植物を育てるその暮らしは、想像をはるかに超えて豊かなものだった。隣には住まいの内部を収めた写真も併せて展示されていたが、どうやら絵を描くらしいその主人が飾っていたカレンダーは、フェルメールのものだった。この人は私と同じ画家が好きなのだ。そう悟ったら、彼と自分との間にあると思っていた距離が急に消えた感じがして、不思議だった。

この展示室で見落とさないで欲しいのが、端に掲げられたパノラマ写真だ。大阪の河川敷で暮らす路上生活者の住まいを撮影したもので、大型台風の通過前後で比較するように同一構図で撮影されている。台風直撃後、中央で佇む主人の背後には住まいの跡形も無くなっている。一方で、川の向こうに広がる街のビル群は何も変わっていない。何がいいでも悪いでもなく、これが「庵」というものなのだと見せつけられるような展示だった。