INDEX

怒りは愛情、抵抗の意思を示すのはこの世界を諦めていないからこそ

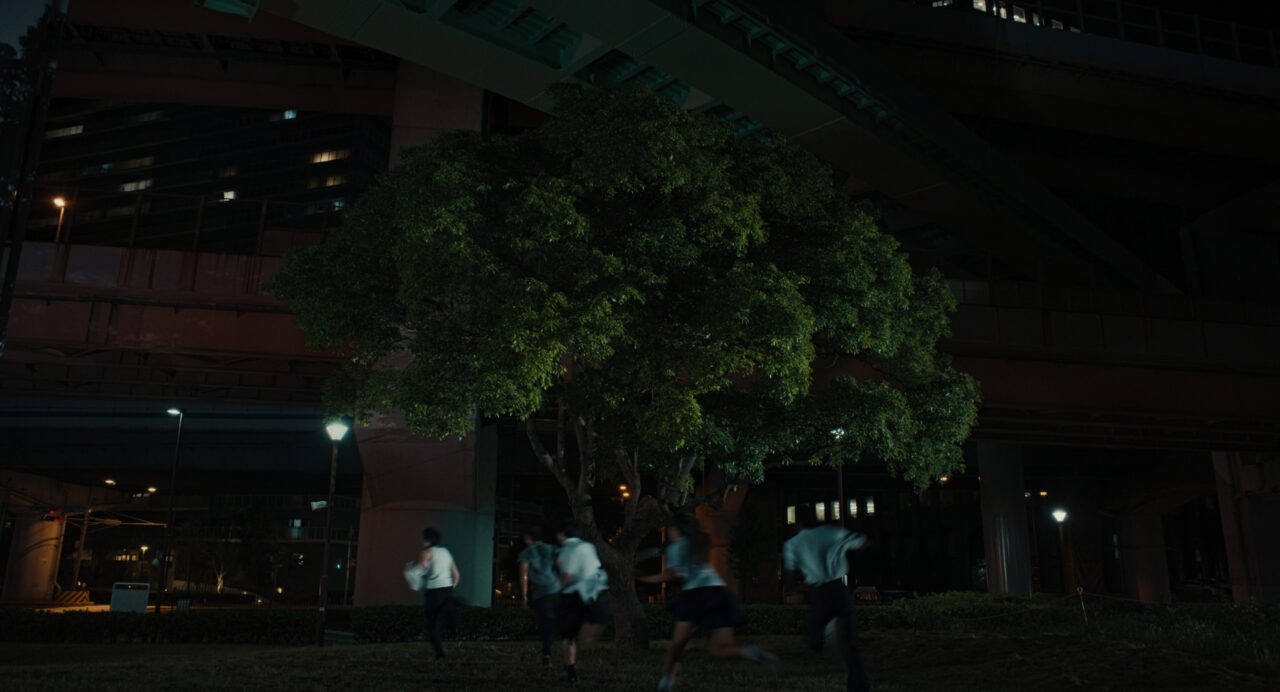

―『HAPPYEND』の中では、学生服を脱いでクラブに入るなど、小さな反抗・抵抗が繰り返されています。主人公たちが走り去った後に、一本の木がずっと映されている様子も、大企業が利益のために木を切り続けていくことへの反抗に見えて、そういうディティールが私はすごく好きでした。

空:ありがとう。

編集・山元:反抗・抵抗ということでいうと、この映画においてテクノミュージックが象徴的に扱われていることが強く印象に残りました。青春映画の中で、テクノを「抵抗の音楽」として当たり前のように使っているのがすごくいいなと思ったんです。

空:テクノはデトロイトの黒人の住人が、自動車産業が衰退した後の不況時に自分たちを踊らせるために作ったジャンルですからね。ヒップホップもロックも、基本的にはどんな音楽ジャンルも、どこかしら黒人の文化に繋がっていると思いますが、テクノもその一つで。解放のために作られた音楽を、借りさせてもらった部分はすごくあります。

特に日本はオタク気質というか、テクノもヒップホップもロックも完璧にこなせる文化があると思うのですが、元の政治的な文脈から切り離して、商品としての音楽だけを消費の対象に変容させられていくことは、すごく残念に思います。むしろスピリットのほうを受け継いでくれ、って。

編集・山元:その点『HAPPYEND』のキャラクターたちは、テクノのスピリットを体現していますよね。僕が胸を打たれたのは、ユウタとコウが自分たちで、自分たちのためのパーティーの場所を作るというDIYのマインドで。

空:それがテクノのスピリットだし、直接行動ですもんね。

―抵抗・反抗の気持ちを行動に移すにはすごく勇気がいると思うのだけど、だからこそ日常的な準備運動が必要ですよね。

空:過去の抵抗や反抗の事例を知ることからも勇気づけられます。たとえば、アメリカのテネシー州のあるベンチの話が僕はすごく好きで。ホームレスの人が寝るから街がベンチを撤去したんです。「そんなの、クソだよな」と思ったあるアーティストが、誰にも許可を取らず、綺麗な絵を描いた誰でも座れるベンチをその場所に置いた。当然、街はそれを撤去しようとするわけだけど、その一連の様子を動画にしたら、市民から「なんで撤去するの、あんなに美しいベンチだったのに!」と反対の声が上がった。

これって実は、ある意味すごく革命的な出来事なんじゃないかと思っていて。一人ひとりが、誰に頼まれたからではなく、自分が必要だと思うから行動するということが。

―「ルールに行儀よく従うのが優等生」というような文化で生まれ育つと、どうしても反抗している側に対して「怖い」とか、ネガティブなイメージを抱きがちだけど、ベンチの例みたいに真っ当な願いが込められていることも往々にしてありますよね。『ヴェネツィア国際映画祭』の場で、パレスチナ国旗のピンバッチとケフィエ(パレスチナの伝統的なスカーフ)を身につけた音央が喝采を受けている様子を見たとき、その行動と反応の両方に勇気づけられました。

空:僕は日本でもたくさんデモをしているけど、そうするとたまに、ぼそっと聞こえてくるんです。「怖い」って。確かに、本当に何も状況が飲み込めていない人からしたら、路上で叫んでいる集団を怖いと思うんだろうな、とも思うんだけど。

でも1回でもその場に来て、どういうことを言っているのか聞いてみたら、実はその人たちほど優しい人たちはいないってわかると思う。優しくなかったら、自分のなけなしの時間を割いてまで、暑い夏に毎日、街頭に立って「こどもを殺すな」なんて言わないわけだから。

空:パレスチナのためにデモをしている人は、一番優しい人たちだと思う。怒りは愛情である、という話とも似ているかも知れないけど、叫ぶぐらい愛情があって、優しさがある、ということを、もっといろんな人に知ってもらいたい。

それに、さっき「いろいろな感情を知りたい」という話をしたけど、携帯の画面に流れてくるパレスチナ人虐殺の映像はもう見たくない。画面越しでその現実を見る僕は携帯をオフにすればその現実から離れられるけど、ガザにいるパレスチナ人はその現実を生き続けないといけない。許せないです。本当にもう虐殺を止めてほしい。だから止めろと叫ぶし、止めさせるように具体的な行動をとるんです。