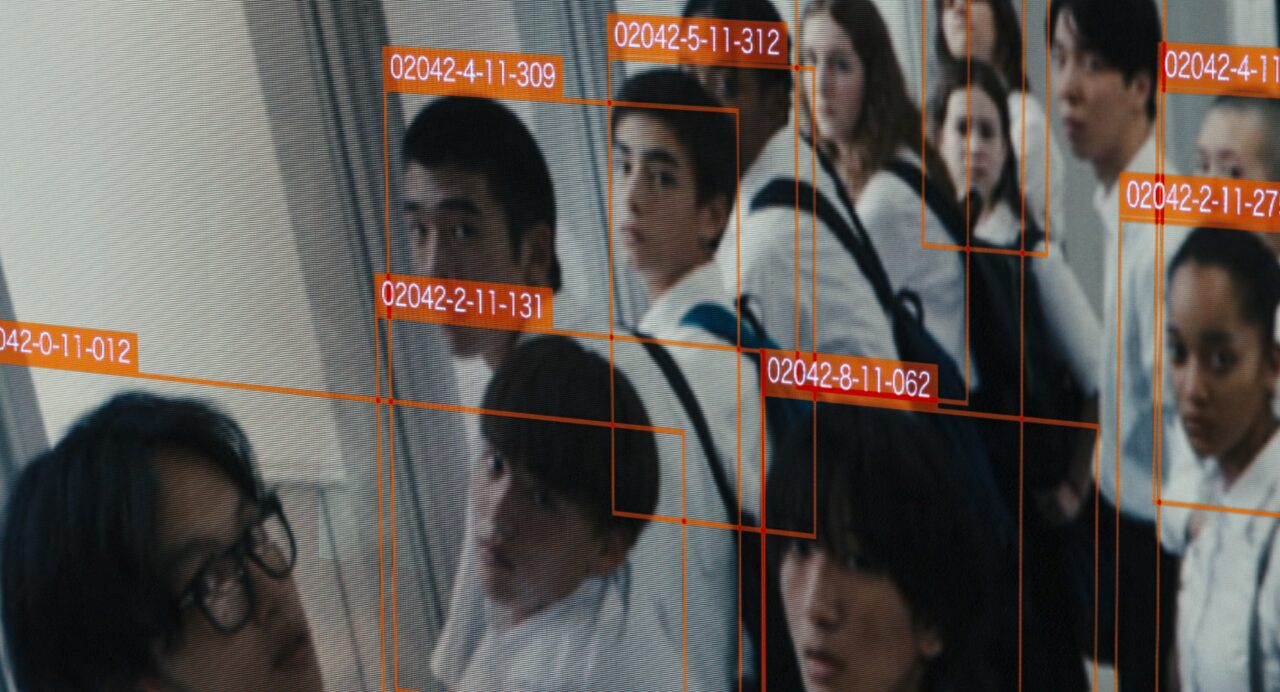

空音央監督の長編デビュー作品『HAPPYEND』は、混迷を極める2020年代が求めた傑作であり、日本映画の未来の希望だと思う。1990年代のアジア映画のような映像的美質をもって現代の日本社会を鋭く批評し、世界の観客に対しても開かれた問いも投げかけてみせている。

このタフな作品の出発地点にあるのは、友情という普遍的なテーマ。ゆえに本作は、政治的でありながら、「思想」によって観客を選ぶことをしないという二重の要求をクリアしている。そんな本作の奥にあるものに触れるべく、監督の友人でもある井戸沼紀美に取材をオファーした。「社会的な正しさ」に先立つ、愛情や友情、喜怒哀楽について、作品の描き出すものとともに話を聞いた。

INDEX

米国生まれ、日米育ち。ニューヨークと東京をベースに映像作家、アーティスト、そして翻訳家として活動している。2024年公開の坂本龍一のコンサートドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』では、ピアノ演奏のみのシンプルかつストイックな演出ながら『ヴェネツィア国際映画祭』でのワールドプレミア以降、山形、釜山、ニューヨーク、 ロンドン、東京と世界中の映画祭で上映、絶賛された。2024年10月、長編劇映画デビュー作となる『HAPPYEND』が公開。

映画的な喜びとともに表現された「怒る」ということ

―映画の冒頭で「古い枠に人を収めようとする勢力がうるさい」という文字が映し出されて、その直後に赤い光が映し出されたとき、この映画は「怒り」を大事にしているのかなという予感がしました。作品を観進めていく中で、その予感が確信に変わっていく部分があったのですが、今作を作るうえで怒りを意識した部分はありましたか?

空:ありました。怒りって大事だと思う。怒ることができるのって、その対象に対してまだ希望を感じているからこそじゃない? 諦めていることとか、何も気にしていない相手だったら、そもそも怒ろうともしないだろうし。

怒りは個人間においても、社会的なスケールにおいても、めちゃくちゃ大事な愛情表現だと思う。だからそれを鎮静化するのはよくないんじゃないかって思うことがあります。

―怒りの感情を人に伝えるとき、一つひとつの言葉を発するのにも苦労するけど、伝えるほうがいい結果につながる場合もありますよね。一方で、普段の生活の中では「イラつき」まではいっても「怒り」まではいけない自分もいて。だから監督が日常のレベルで、どう怒りと向き合っているのかが気になりました。

空:僕は沸々と怒るタイプで。あまり爆発しないし、自分の感情を自分で理解するのに割と時間がかかるから、感情の瞬発力がない。だから悶々と考えて、沸々と怒りを込めて、文章にしたり、作品にしたりするわけです。

―数秒でドカンと怒れる人もいるし、数日、数週間、数年かけて怒る人もいるだろうし、本当に人それぞれですよね。『HAPPYEND』はそのグラデーションごと、大事にしているような印象も受けました。たとえばコウとユウタが言い合いになるシーンがあるけれど、そのある意味ドラマチックな場面の直後に、二人で協力してものを運んでいる素朴な場面が映し出されます。

空:あのシーンでは、恋人同士の喧嘩ってどういう感じだったっけ、ということを考えていました。経験がある人も多いんじゃないかと思うのですが、喧嘩していると、時間が急に飛ぶような感覚がある気がしていて。叫び合った次の瞬間、微妙に関係が修復されている、みたいな。「いつの間にこんなに叫び合っていたんだろう」「経過はどこにいったんだっけ」って。その主観的な体験を映画でも試してみたいから、シーンをポンと飛ばしてみたんです。

―面白いですね。そういう不思議な撮影や編集もたくさんあったし、遊び心を全編に感じました。楽しんで撮っているんだろうな、って。

空:それは意識していました。撮影中、自分に課した課題があって。一つひとつのシーンに、達成しなきゃいけないプロットポイントがあり、語るべきことがあると思うんだけど、そこへさらにもう一つ、何かしら映画的な喜びを感じさせる要素を入れたい、と考えていたんです。

言葉にすると曖昧なんだけど、それは単純に視覚的なギャグみたいなことでもあるし、音のこだわりでも、ショットの美しさへのこだわりでも、編集の遊びでもある。全シーンに映画的な喜びが感じられるものを入れよう、っていうチャレンジをしていました。

INDEX

感情を動かす練習、くだらないことに反抗する練習

―その「喜び」の感情と、最初に話した「怒り」の感情は、もしかしたら結びつくのかもしれないなとも思いました。というのも、私は音央に対して、何かを楽しんだり、面白がったりする力がすごく強い人だなという印象を抱いていて。それはもしかすると、普段から喜怒哀楽のいろいろな部分をちゃんと動かしているから、感情の筋肉がほぐれているということなのかもしれないなと。

空:そう言われて思い出したんだけど、自分にはどんな体験も経験できてよかったと思おうとする傾向があるんです。ちょっと、職業病みたいなところもあるかもしれないんだけど。たとえば、すごく嫌な感情とか嫌な出来事でも「それって、これまで感じたことがなかったじゃん」と考えている自分がいる。

自分は最近、父親が死んで。すごく悲しいし、死に際に立ち会うというのはショッキングな経験だったんだけど、人生で一度きりの体験なわけで。変な話かもしれないけど、それは経験できてよかったな、と思う自分がいることに気がついた。自分の感情が、今まで感じたことのない状態に動かされたことが、すごくありがたいなと思う部分もありました。

―「この感情を経験できてよかった」と考えるようになったのはいつ頃から?

空:中学か、高校のときかな。その頃、意図的に「痛い」と感じる映像を見ていたような時期があったんだよね。

―それはどうして?

空:知りたいから。

―痛い感情を?

空:そう。

―たとえばどんな……?

空:うーん、その頃、ちょうどYouTubeが出てきて、コンテンツの制限もあまりなく、手術の動画や戦場のリアルな映像とかを見ていました。……楽しんで見ているわけではなくて、本当はみたくないと思いながら、こういうことも世界にはあるんだから見る責任があるんだ! と自分に言い聞かせてみる、みたいな感じです。こんなこと言ったら、すっごいヤバい人みたいですけど(笑)。

―(笑)。

空:でもそのように、日常生活では経験できないことをメディアを通してやけに摂取しようとしていた時期がありました。世界ではいろいろな出来事が起こっているけど、それを自分は全ては経験できないし、ものによっては経験しにいく勇気もない。けど、できるだけいろいろな感情を知りたくて。

空:それは映画をよく観にいくようになった大きな理由の一つでもある。もちろん嫌なことだけじゃなく、ロマンティックな映画を観たら、自分が感じたことのないような、素晴らしい愛の感情を知れたりもするし。人がそれを観てどう感じたかを聞くのもすごく好きで。いろいろな感情を自分の中で蓄積させていきたいな、という気持ちが学生時代に芽生えたんです。

―感情を動かす練習みたいなことですよね。音央が『HAPPYEND』のプレス用資料で「筋肉をつけていかないと、本当に大きいルールや法律を破らないといけない状況に陥った時行動できなくなる」と書かれていたことも思い出しました。

空:日常の小さなレベルから無意味だったり、害があると思ったことに反抗して壊していくことを「アナキズム準備運動(anarchist calisthenics)」と言ったりもするんだけど。くだらないものに遭遇したらしょうがないと思うのではなく、それを変えるために直接的な行動に移せることは、本当に大事だと思ってる。映画の中では、ユウタがそれを無意識に、自然体のままでやっているキャラクターなんだけど、より自覚的にできればなおいいのかな、って思うんです。

空:自覚的にならないと、表面的に見えにくい構造的な暴力にはちゃんと抗えない。同時に、自覚しているだけでなく、積極的に反抗して壊していくというのも大事だと思ってる。そうじゃないと、徴兵制とか、人を戦争や虐殺へ向かわせるような法律やシステムが科されたときに、太刀打ちできなくなってしまう。

システムではなく「自分に従う思考能力」みたいなものを今後さらに培っていかないと、日本は戦争に加担してしまうと思うし、巻き込まれるとも思う。すでに日本社会に存在する暴力的な構造にも気付けない。たとえば、日本で年金を払っている人は知らず知らずのうちにそのお金がイスラエルの国債や軍需企業に投資されているんです。確実にそういう世界的な局面にいるんじゃないかな。

INDEX

怒りは愛情、抵抗の意思を示すのはこの世界を諦めていないからこそ

―『HAPPYEND』の中では、学生服を脱いでクラブに入るなど、小さな反抗・抵抗が繰り返されています。主人公たちが走り去った後に、一本の木がずっと映されている様子も、大企業が利益のために木を切り続けていくことへの反抗に見えて、そういうディティールが私はすごく好きでした。

空:ありがとう。

編集・山元:反抗・抵抗ということでいうと、この映画においてテクノミュージックが象徴的に扱われていることが強く印象に残りました。青春映画の中で、テクノを「抵抗の音楽」として当たり前のように使っているのがすごくいいなと思ったんです。

空:テクノはデトロイトの黒人の住人が、自動車産業が衰退した後の不況時に自分たちを踊らせるために作ったジャンルですからね。ヒップホップもロックも、基本的にはどんな音楽ジャンルも、どこかしら黒人の文化に繋がっていると思いますが、テクノもその一つで。解放のために作られた音楽を、借りさせてもらった部分はすごくあります。

特に日本はオタク気質というか、テクノもヒップホップもロックも完璧にこなせる文化があると思うのですが、元の政治的な文脈から切り離して、商品としての音楽だけを消費の対象に変容させられていくことは、すごく残念に思います。むしろスピリットのほうを受け継いでくれ、って。

編集・山元:その点『HAPPYEND』のキャラクターたちは、テクノのスピリットを体現していますよね。僕が胸を打たれたのは、ユウタとコウが自分たちで、自分たちのためのパーティーの場所を作るというDIYのマインドで。

空:それがテクノのスピリットだし、直接行動ですもんね。

―抵抗・反抗の気持ちを行動に移すにはすごく勇気がいると思うのだけど、だからこそ日常的な準備運動が必要ですよね。

空:過去の抵抗や反抗の事例を知ることからも勇気づけられます。たとえば、アメリカのテネシー州のあるベンチの話が僕はすごく好きで。ホームレスの人が寝るから街がベンチを撤去したんです。「そんなの、クソだよな」と思ったあるアーティストが、誰にも許可を取らず、綺麗な絵を描いた誰でも座れるベンチをその場所に置いた。当然、街はそれを撤去しようとするわけだけど、その一連の様子を動画にしたら、市民から「なんで撤去するの、あんなに美しいベンチだったのに!」と反対の声が上がった。

これって実は、ある意味すごく革命的な出来事なんじゃないかと思っていて。一人ひとりが、誰に頼まれたからではなく、自分が必要だと思うから行動するということが。

―「ルールに行儀よく従うのが優等生」というような文化で生まれ育つと、どうしても反抗している側に対して「怖い」とか、ネガティブなイメージを抱きがちだけど、ベンチの例みたいに真っ当な願いが込められていることも往々にしてありますよね。『ヴェネツィア国際映画祭』の場で、パレスチナ国旗のピンバッチとケフィエ(パレスチナの伝統的なスカーフ)を身につけた音央が喝采を受けている様子を見たとき、その行動と反応の両方に勇気づけられました。

空:僕は日本でもたくさんデモをしているけど、そうするとたまに、ぼそっと聞こえてくるんです。「怖い」って。確かに、本当に何も状況が飲み込めていない人からしたら、路上で叫んでいる集団を怖いと思うんだろうな、とも思うんだけど。

でも1回でもその場に来て、どういうことを言っているのか聞いてみたら、実はその人たちほど優しい人たちはいないってわかると思う。優しくなかったら、自分のなけなしの時間を割いてまで、暑い夏に毎日、街頭に立って「こどもを殺すな」なんて言わないわけだから。

空:パレスチナのためにデモをしている人は、一番優しい人たちだと思う。怒りは愛情である、という話とも似ているかも知れないけど、叫ぶぐらい愛情があって、優しさがある、ということを、もっといろんな人に知ってもらいたい。

それに、さっき「いろいろな感情を知りたい」という話をしたけど、携帯の画面に流れてくるパレスチナ人虐殺の映像はもう見たくない。画面越しでその現実を見る僕は携帯をオフにすればその現実から離れられるけど、ガザにいるパレスチナ人はその現実を生き続けないといけない。許せないです。本当にもう虐殺を止めてほしい。だから止めろと叫ぶし、止めさせるように具体的な行動をとるんです。

INDEX

友情と愛情が『HAPPYEND』に奇跡を呼び込んだ

―怒りと表裏一体の要素である、この映画の愛情についても話を聞かせてください。『HAPPYEND』の撮影を終えた直後に会ったとき、音央がキャストのみんなが抱き合っている写真を待ち受けにして「本当に最高の現場だった」と嬉しそうに話していたことをすごく覚えていて。実際の作品を観ても登場人物一人ひとりのことが大好きになるし、なんでこんなに愛情深い作品が作れたんだろうと思ったんです。

空:(携帯の画面を出して)これのことでしょ?

空:これは最後のカットを撮り終えたときの写真で。助監督のチーフが、キャストみんなが揃うシーンを撮影の最後に回してくれたんです。

―本当に最高の写真。

空:どうしてこんな作品ができたのか、いろいろ理由はあると思うんだけど、単純に、この作品のインスピレーション源にもなった自分の学生時代の友人たちに対して深い愛情を抱いているから、っていうのはすごく大きいと思う。

彼らとの関係性や体験を借りて映画を作っているわけだけど、友人たちのことを本当に愛してるんですよ。彼らがいなければ今の自分はないし、何年会っていなくても、NYに帰って会えば、いつものように話せる。政治的な理由で切り離したり、切り離された大学時代の友人たちも、もうあまり喋らないけど、彼らも愛しています。彼らのことを思い出しながら作ったからこそ『HAPPYEND』が生まれたんだと思う。

―なんて素敵な。

空:現場レベルの話でいうと、僕は完璧主義者じゃないし、自分のビジョンのために軍隊的にスタッフを使うということもできない。だから一緒に作ってる人たちから、なるべくたくさんいいアイデアが出てくるような環境を作ることを意識していたかな。あとは単純に怖い人が嫌なのもあって、自分もそうならないようにしていた(笑)。

―メインキャストの5人のうち4人は演技未経験ということだけど、演出はどんなふうにしていたんですか。

空:彼ら自身が、想像上の設定の中でいかに自分らしくいられるか、ってことを指針として演出していたかな。現場において「自分らしくいられる」っていうのは、実はめちゃくちゃ難しいことで。相当お互いを信頼してリラックスしていないとできないことだから、まずはなるべく自然に5人が仲良くなれるような状況を作れたらと考えていた。

でも実際は、そんな自分の想定を軽々超えて、5人が勝手に友達になってくれた部分が本当に大きくて。カメラを回し始めた時点で、彼らの関係がある程度できあがっていたんです。

―ちなみに音央が考えていた、5人が仲良くなるためのプランというのは?

空:インの2か月前からワークショップをやって、一緒に作業する時間と場所を設けていたかな。これは濱口(竜介)さんのアドバイスでやり始めたんだけど(※)。そのときはミン役のシナ(・ペン)がまだNYにいたから、週に2、3回ぐらいZoomで会って。自己紹介をしたり、会話の中に一つだけ嘘を紛れ込ませるゲームをしたり。あとは一人ひとつ、自分がどうしようもなく好きで、何十分でも語れる話題を披露しあう時間もあった。

インの1か月前にシナが日本に来てからは、1週間に2、3回ぐらい、公民館みたいなところを借りて、リハーサルやワークショップをして。ワークショップでスキンシップを高めたり、演技とは何かということを話し合ったり。まあいろんなことをやるんだけど、内容はそこまで大事じゃなくて、むしろ狙いは、一緒に何かをする時間を作ることだった。

※CINRA掲載記事「空音央と濱口竜介は、どのように「当たり前の社会」と対峙しているか。映画『HAPPYEND』をめぐる対談」参照(外部サイトを開く)

空:ワークショップが終わると僕は別作業があって帰宅するんだけど、キャストのみんなは勝手にご飯を食べに行ってました。やっぱり一番友情が深まったのはそこなんじゃないかな。自分は本当にきっかけを作ったに過ぎなくて、実際に仲良くなる作業は、みんなが勝手にやってくれていたんです。

―映画を観ていたら、5人のことが自分の友達のように大好きになりました。

空:この前、ヴェネツィアで『HAPPYEND』が上映されたときにも、最高の瞬間があって。ユウタ役の(栗原)颯人が少し遅れて現地に到着したんだけど、来た瞬間にコウ役の(日高)由起刀が嬉しさのあまり号泣してました。

―奇跡みたいなチームですね。

空:本当に奇跡的で、こればかりはマジで計算できない! 彼らの関係性があってこその映画だと心から思います。

『HAPPYEND』

2024年10月4日(金)新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

監督・脚本:空音央

出演:

栗原颯人

日高由起刀

林裕太

シナ・ペン

ARAZI

祷キララ

中島歩

矢作マサル

PUSHIM

渡辺真起子

佐野史郎

撮影:ビル・キルスタイン

美術:安宅紀史

音楽:リア・オユヤン・ルスリ

サウンドスーパーバイザー:野村みき

プロデューサー:アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ、アレックス・ロー アンソニー・チェン

製作・制作:ZAKKUBALAN、シネリック・クリエイティブ、Cinema Inutile

配給:ビターズ・エンド

© 2024 Music Research Club LLC

>>サイトを見る(https://www.bitters.co.jp/HAPPYEND/)