今期、最も感動を呼んでいるドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』が、いよいよ最終回を迎える。

物語は、主人公・大森一平(香取慎吾)の妹・陽菜(向里祐香)の死をきっかけに、彼女の夫・小原正助(志尊淳)とその娘・ひまり(増田梨沙)、息子・朝陽(千葉惣二朗)一家との共同生活が始まるところから展開していく。

政治家を目指す一平は、地域の様々な人と対話を重ねながら地域課題を解決し、多くの人の期待を背負う存在へと成長。そして、ついに区長選挙への出馬を決意する。

最終回を目前に控えた本作だが、タイトルにある「日本一の最低男」と「※私の家族はニセモノだった」の意味はいまだ明かされていない。本稿では、その点も含め、作品をレビューしていく。

※本記事にはドラマの内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

ドラマとしての面白さと政治を考えさせる力の両立

毎回、涙を誘われ続けてきたからこそ、政治ドラマとしての要素がより響いてくる。これまでにも政治家を主役に据えたドラマは数多く作られてきたが、その多くは総理大臣や国会議員といった遠い存在を描いたものだった。そのため、登場人物と自分自身との距離を感じざるを得なかった。

一方で、フジテレビが2017年に放送した『民衆の敵〜世の中、おかしくないですか!?〜』のように、区議会議員を主人公とした作品も存在したが、本作『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』ほどに登場人物たちに深く思い入れられる政治ドラマは珍しい。

その理由のひとつは、前回の記事でも触れた通り、香取慎吾をはじめとするキャスト陣の熱演にある。また、印象深い第4話や第6話、第7話、さらに「選挙ドラマ編」にあたる第9話、第10話の脚本を担当した蛭田直美らスタッフ陣の力も大きいだろう。政治について考えさせる力を持つドラマは少なくない。しかし、何より大切なのはドラマとしての面白さだ。それを両立できている本作は政治ドラマの理想形と言っていいだろう。

INDEX

「母」を巡っての都とひまりの会話に泣かされた第4話

では、個人的に、どういったシーンで涙を誘われたのか、振り返ってみよう。まずは、第4話。第1話から、ひとつ屋根の下で共同生活を始めた一平と正助とひまりと朝陽。少しずつ距離を縮めていった4人だったが、陽菜と前の夫との間に生まれた連れ子であるひまりとの距離は、今の父親である正助ですらも完全には縮まらないままだった。

そんな中、ひまりは次第に不登校気味になり、家庭内で勉強をする時間も増えていった。ある日、ひまりは正助に「お金が必要」と伝えるが、その使い道を尋ねられると答えられずに黙り込んでしまう。その後、薬局で万引きを行ってしまう。同じ女性である今永都(冨永愛)の助けを得て、一平と正助はひまりが生理用品を必要としてたが言い出せなかったことを知る。さらに、不登校の理由の一つが、病気で髪を失った母・陽菜のことを同級生にからかわれたことであったことも判明する。

都に今までの悩みを打ち明けるひまり。陽菜は生前、病室で生理用品を入れた手作りの袋をひまりに渡して使い方を教えようとしていた。しかし、ひまりは「(生理が)来たときに教えてよ。ねえ、いるでしょ。その時いるよね、お母さん」と、教えてもらうのを拒んでいたのだった。母が生きていれば、その時にきっと教えてもらえたはずだった。適した生理用品も買ってもらえたはずだった。からかわれることも無かったはずだったーー。陽菜の代わりに都へとその気持ちを伝え、泣き崩れるひまり。その姿に、こちらも涙せずにはいられなかった。さらに、同じ回では、都が独身として生きていく上での葛藤も描かれており、ひまりの相談に乗ることを通じて、都が母親の気持ちを理解したことで、一平の「こども食堂」に協力することを決めるという構成も見事だった。

INDEX

無言の1分間に込められた表情の変化が胸を打つ第6話

続いて涙を誘われたのは「神回」と話題にもなった第6話。この回では、一平から悪評ばかりを聞かされていた陽菜の元夫であり、ひまりの父である中林康太(奥野瑛太)が登場した。

康太は、地域の単身世帯の支援を目的とした事業「デジタル長屋」を立ち上げたものの、経営はうまくいかず、その借金を抱えたまま、日銭を稼ぐバイト生活を送っていた。一平の発案で始まり、都の協力を得て運営されていた「こども食堂」がテレビに取材される。その番組をたまたま仕事先で見たことをきっかけに、康太は「こども食堂」で使える食券のための寄付を、都の店に密かに置き続けていた。

陽菜との離婚後、自責の念からひまりに連絡を取ることが出来ず、陽菜の死すら知らなかった康太。そんな彼が一平と正助の計らいで、ついに、ひまりと対面する。

無言の1分間。康太の申し訳そうな顔と、再会を喜びながらも感情を上手く表せられないひまりの顔。そして、かつてのように康太の手を自分の頬に当てることで、ようやく空白の期間を埋めた2人に心を打たれずにはいられなかった。更に、正助のことを「正助くん」と呼び続けていた理由に、生みの父と育ての父の両方を大事にしたかったがためのひまりの葛藤があったことも明かされ、それを聞いた康太と正助の涙にも泣かされた。第6話の冒頭に、一平と都と真壁考次郎(安田顕)の会話の中で童謡『ごんぎつね』について語られたが、康太をごんに重ねつつ、その悲しい結末を変えるような展開も素晴らしい回だった。

INDEX

本当の気持ちを伝え合った後の抱擁に涙した第7話

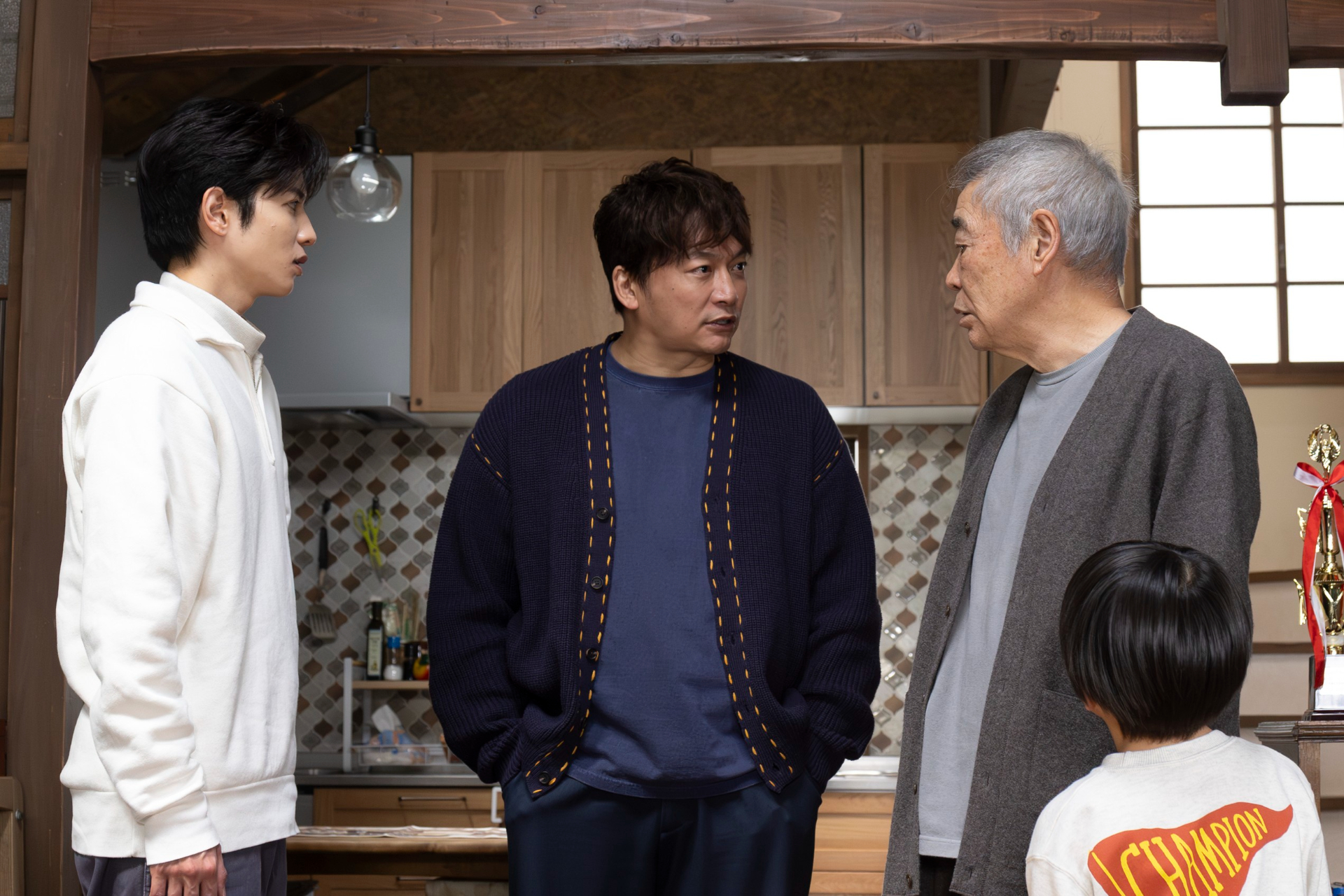

そして、続く第7話。ひまりから「パパ」と呼ばれ、ようやく本当の親子関係になれた正助とひまり。4人が父の存在を意識したその時に、一平と陽菜の父・平蔵(柄本明)が老人ホームから帰って来る。平蔵が持つノートに書かれた言葉が遺書であると勘違いした一平は、平蔵が帰宅した理由だと言い張る「ふれあい冬祭り」を復活させるべく一念発起する。選挙資金にあてるために残していた退職金を、祭りの目玉である神輿の購入に注ぎ込み、同級生の剣持武流の協力もあって祭りを再び開催までこじつけた一平。実は、祭りの復活は平蔵だけの願いではなく、平蔵と陽菜との約束だった。

祭りの中の行事の一つ「のど自慢大会」の控室で、初めて2人だけで正面から言葉を交わす平蔵と正助。死を目前にした陽菜を家に帰らせることもなく、入院させたままにしていた自分を悔いていた正助に、それは陽菜の希望だったと明かす平蔵。実は、平蔵にも娘の死に向き合うことの怖さから、見送りを正助だけに任せていたことへの後悔があった。陽菜の死後、会うことすら出来ていなかった2人が本当の気持ちを伝え合い、この先、互いに死が訪れた時もしっかり見送ることを約束した後の抱擁に涙をこらえきれなかった。そして、その後にのど自慢大会で平蔵が歌う『追悼の歌』(実はドラマオリジナルではなく、本作の脚本家・蛭田直美が好きなミュージシャン・大谷氏による楽曲)も、陽菜への追悼の気持ちだけでなく、一平や正助への気持ちも込められているようで更にグッと来たのだった。