第97回アカデミー賞で長編アニメーション賞、作曲賞、音響賞の3部門にノミネートされた『野生の島のロズ』が2月7日(金)より劇場公開中。結論から申し上げれば、物語もさることながら映像としても極上の出来栄え、老若男女分け隔てなく大推薦できる。

原作となるピーター・ブラウンの児童小説『野生のロボット』と、クリス・サンダース監督の過去作『リロ&スティッチ』(2003年)や『ヒックとドラゴン』(2010年)には、「異なる種族(子ども)との交流と価値観の変容」を描く共通項があり、そこからも原作と監督の相性が抜群だとわかる。加えて、今回は現代らしいAI(人工知能)への哲学的な思考を促してくれることも重要だった。さらなる魅力を掘り下げていこう。

INDEX

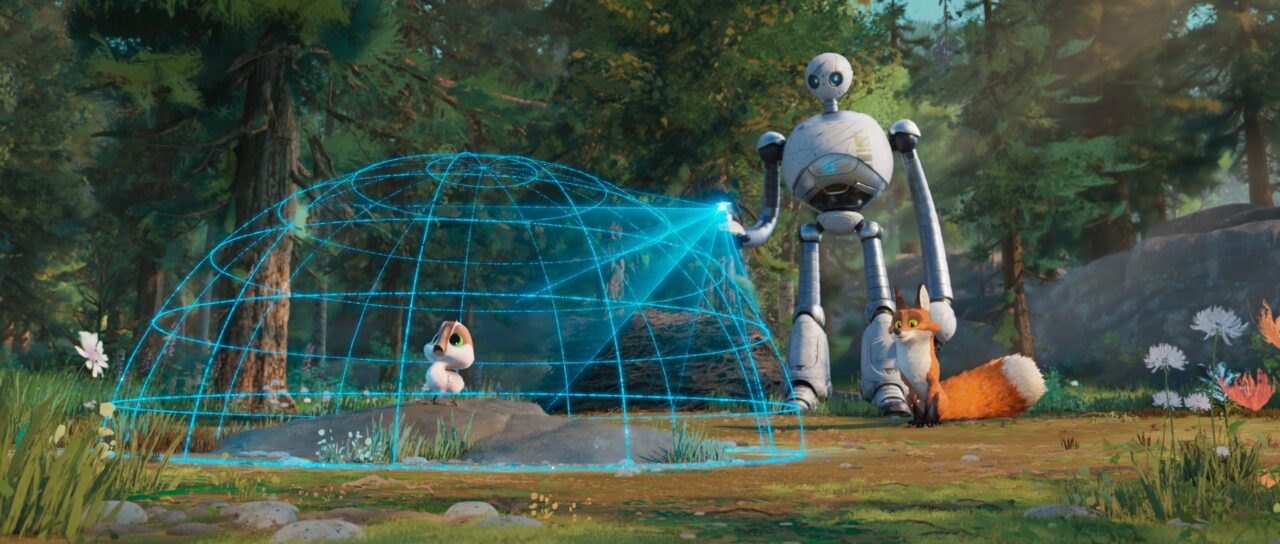

『天空の城ラピュタ』も連想させる「感情がある」と思えるロボット

物語の舞台は大自然に覆われた無人島。そこに流れついた最新型アシストロボットのロズは、組み込まれたプログラムに従い、島の野生動物たちの行動や言語を学習し始める。ある時、雁(ガン)の卵から生まれたひな鳥に「ママ」と呼ばれたロズは、おしゃべりなキツネ「チャッカリ」の協力もあり、「キラリ」と名付けたひな鳥を育てていく。

本作はわかりやすく「子育てもの」だ。子どもが今いる世界でさまざまな新しいことを学び考え、その子どもから親もまた学ばされる過程は普遍的で共感しやすく、過酷な自然の中でのサバイバルも含めてエンターテインメントになっている。

ロボットが子守りをする様から『ドラえもん』を、周りのキャラクターが子育てへのサポートや助言をしていくことから『バケモノの子』(2015年)を連想する人もいるだろう。さらに、ロズの造形および大自然の中にロボットがいることから、『天空の城ラピュタ』(1986年)のロボット兵を思い出す人は多いはずだ。

それもそのはず、クリス・サンダース監督は、「『バンビ』(1942年)のようなディズニー古典の動物描写から、宮崎駿監督による『となりのトトロ』(1988年)の独特な雰囲気の森、モネの絵画にいたるまで、インスピレーションは様々なものから得た」と語っており、ロズをデザインする過程においても「“人間性”や“感情移入ができるロボット”というところも、宮崎監督のロボットたちが指針となっている」とプレス資料で語っている。

確かに、ロズには口がなく無表情そのものにみえる一方で、内蔵された音声機能でしゃべる度に、瞳や全身のライトがまたたく様、あるいは長い手足の一挙一動のから「感情」が垣間見える時がある。『天空の城ラピュタ』のロボット兵には、どこか寂しさや慈愛を感じさせるところがあり、主な感情の方向性はやや異なるものの「本来はプログラミングされた存在だとわかっているはずなのに、感情があると思える」ことも、ロズと一致しているのだ。

何より、大自然の美しさとあたたかみのあるアニメ表現それぞれが、涙が出てくるほどに素晴らしい。ドリームワークスの『長ぐつをはいたネコと9つの命』(2022年)や『バッドガイズ』(2022年)でも進化を感じられたアニメの技術をさらに突き詰めた、アニメ映画という枠組みでもひとつの完成系を見たという感慨があるし、本来は無機質なはずのロボットがその場所で「生きている」ように思えることにも、アニメ本来の面白さや意義を気付かされるところがあった。

INDEX

原作では「ロボットに感情がわくことはない」と言い切っている

原作小説『野生のロボット』を読んでみると、子どもにもわかりやすい表現を用い客観的な視点から、「ロボット(AI)の感情とは」「生きているとは何か」「親とはどのような存在か」などと哲学的な思考を促す箇所が多い。引用すると、以下のようなものだ。

みんなも知っていると思うけど、ロボットに感情がわくことはない。そこは人間とちがう。けれど、きずだらけの箱の中で、折りたたまれたように小さくなってすわっているロズは、ぼくらが好奇心を持ったときみたいになっていた。たとえば、「空のかなたで明るくかがやいて、あたたかい熱を発しているあの球体はなんだろう」ってね。すると、コンピュータ頭脳が動きだして答えを出す。「太陽」と。

母親がロボットっていうのは、たいへんなことだろう。キラリにとって一番たいへんなのは、自分の母親だというのに、疑問がつきまとうことだ。ママはどこから来たんだろう?ロボットでいるってどんな感じがするんだろう?ずっといっしょにいてくれるのかな?こんな疑問で、キラリの頭はいっぱいになる。母親のことは大好きなのに、いつもどこかに不安が残って、ときどき怒りがこみあげてくる。

野生のロボット (世界傑作童話シリーズ) 福音館書店 14ページ、および142ページより

意外にもというべきか、原作では「ロボットに感情がわくことはない」とはっきり言い切っている上に、その思考も機械的なプロセスの元だという冷静な視点がある。ロズを母親だと心から慕っているはずの息子のキラリは彼女がロボットだとわかっているし、成長していくうちに矛盾や疑問も膨らんでくる。

安易に「AIのすべてを受け入れたりしない」「AIを人間とイコールにはしない」バランスは、言葉での説明が少なく「画で語る」今回の映画にも受け継がれており、物語を経てキャラクターそれぞれの考え方が大きく変わっていく様子にも感動がある。

INDEX

AIへの冷静な視点を忘れていない『アイの歌声を聴かせて』との共通点

同じようにAIへの冷静な視点を忘れていない日本のアニメ映画に、口コミで大評判になった『アイの歌声を聴かせて』(2021年)がある。吉浦康裕監督は、X(旧Twitter)で「正直な話『高度なAIに自我や魂は宿るのか?』系の疑問って、あまり考えたこと無いんですよ。人間の意識自体を“超超超高解像度なAIのようなもの”と捉えれば割とスッキリしますし。本作の主な登場人物の価値観も、それに近いものがあるのかもしれません」と語っていた。

なるほど、人間の意識もまたAIのような機械的なプロセスを複雑化したものとも言えるという理論には納得だ。裏を返せば、進化したAIはどこまで進化したとしても、人間の意識に限りなく近いプロセスを経ているにすぎないのかもしれない。

実際に『アイの歌声を聴かせて』劇中の女子高生AIはあくまでプログラミングに従った言動をして、それをもって「学習」もしていると描かれている。そうであるのに、初めこそ突飛に思えた彼女の言動が、人間のように愛情を持っているようにも思える、後半で明かされる「秘密」にとてつもない感動があるのはなぜなのか。

それは、その人がAIに「感情がある」「愛情がある」「幸せを願っている」と思うことができれば、本当にそれが絶対的な価値観になるという、人間の「主観」があるからだ。それは客観的にはプログラミングと命令に基づく結果なのかもしれないが、そもそも人間の意識や、『野生の島のロズ』の動物たちの自然の中での生き方も、超超超高解像度のAIのようなものだと思えば、それぞれに大きな違いはないのかもしれない。そうした思考を促してくれることも『野生の島のロズ』と『アイの歌声を聴かせて』では共通していた。

なぜ『野生の島のロズ』に「プログラムを超えて生きる」というキャッチコピーが付けられているのか。それは、客観的には「AIがトライアンドエラーを繰り返した結果、いままでとは違う行動や結果を示した」とも言えるのだが、主観的には「本当にプログラムを超えてロズは生きている」「素晴らしい母親になっている」とも思えるからだろう。

それもまた人間の一方的な考えかもしれないが、そう「思える」ことそのものが感動的であるし、現実のAIにおける見かた、大きく言えば人間とAIの関わりにおいて希望を投げかけるほどのものだった。ぜひ、『アイの歌声を聴かせて』と『野生の島のロズ』を併せて見て、そうした思考の一助にしてほしい。

『野生の島のロズ』

■2025年2月7日(金)全国ロードショー

■日本語吹替:綾瀬はるか、柄本 佑、鈴木 福、いとうまい子

千葉 繁、種﨑敦美、山本高広、滝 知史 、 田中美央、濱﨑 司 他

■声の出演: ルピタ・ニョンゴ、ペドロ・パスカル、キット・コナー、キャサリン・オハラ他

■原作:「野生のロボット」(福音館書店, 作・絵:ピーター・ブラウン/訳:前沢明枝)

■監督・脚本:クリス・サンダース

■製作:ジェフ・ハーマン

■配給:東宝東和、ギャガ

■Ⓒ2024 DREAMWORKS ANIMATION LLC.

■公式HP:https://roz-movie.jp/

【ストーリー】

無人島で目覚めたロボット・ロズの“出会い”が、壮大な<運命の冒険>へと導く─

計算不能の世界で、ロズが見つけていくものとは?

<最新型アシスト・ロボット>のロズが目覚めたのは、大自然に覆われた無人島。

未来的な都市生活に合わせてプログラミングされた“彼女”は、野生の島では全く機能しない。

動物たちの行動や言葉を学習し、徐々に未知の世界に順応しはじめたある日、 “彼女”は雁の卵を見つけ、雛を孵すことに。 「ママ!」──そう呼ばれた瞬間、“彼女”の奥深くで、“ある変化”の兆しが現れる。

ひな鳥を“キラリ”と名付けたロズは、ハズレ者のキツネ・チャッカリの知恵を借りながら、

“食べる”、“泳ぐ”、”飛ぶ”という渡り鳥に必要なことを手探りで教えていく。

そしてキラリの旅立ちの日、ロズは彼の飛行をアシストするために全力で走り、飛び立った姿をいつまでも見つめ続けるのだった。それは母親の眼差しそのもの──。

しかし、動物たちと共生し優しさや愛情を理解しはじめたロズの前には、彼女が築いた居場所を引き裂くような危機が迫っていた。はたして、ロズと野生の島の運命は──?!