表参道駅を出てすぐ目に入る、そのものズバリ「表参道」の交差点。そこに今、ライゾマティクスの新作アートが設置されている。傍らのギャラリー内では同作の制作過程や関連作品が展示されており、誰でも自由に鑑賞することができる。日本を代表するデジタルアート集団の作品が、こんな目立つ場所に突如現れ、しかもフリー! これは見逃す手はない。ただ問題はひとつ。そう、デジタルアートって、どうにもこうにもやっぱりちょっと……難しいのだ。

この記事はOMOTESANDO CROSSING PARKにて開催中の、ライゾマティクス『recursive(リカーシブ)』のメディア向け内覧会レポートである。この際できるだけカッコイイ修辞を捨てて、分かりやすさ最優先でお伝えしたいと思う。著名アーティストの作品がすぐそこまで来ている、せっかくの機会だ。その世界に少しだけ思いを巡らせてみよう。

INDEX

技術と表現の新しい可能性を探求し、研究開発要素の強い実験的なプロジェクトを中心に、人とテクノロジーの関係について研究しながらR&Dプロジェクトや作品制作を行うクリエイティブコレクティブです。アーティスト、デザイナー、エンジニアで構成され、ハード・ソフトの開発からオペレーションまで、プロジェクトにおける全ての工程に責任を持ちます。また、外部のアーティストや研究者・科学者などとのコラボレーションワークを通じ、カッティングエッジな表現作品、研究を世の中に発表しています。

公式HP:https://rhizomatiks.com/

INDEX

What’s「ライゾマ」?

ライゾマティクスが探求するのは「人とテクノロジーの関係」。これまで18年にわたり、研究開発的な要素の強い、デジタル技術を駆使したアートを発表してきている。Perfumeの先進的なライブ映像や、リオ五輪閉会式でのパフォーマンスで「ライゾマ節」に触れたことのある人も多いはずだ。なお、この表参道での展示に先行する形でKOTARO NUKAGA(天王洲)でも個展を開催中である。

INDEX

画像生成AI『Beyond Perception Model』はライゾマの純粋培養

デジタルアートと一口に言っても色々あるが、今回スポットが当たっているのは「AIによる生成画像」の進化、そしてその「限界?」とでもいうべきものだ。まずは前提として、会場の端に展示されている、ライゾマティクスが世に送り出した画像生成AI『Beyond Perception Model(ビヨンドパーセプションモデル)』について知っておこう。

先行している天王洲の展覧会で発表されたこのAIは、ライゾマティクスが持っているデータだけを学習させた「純粋培養」のAIである。ライゾマ農場の牧草だけを食べて育った、いわば生産者の顔が見えるAIだ。それの何がすごいかというと、まず著作権侵害の心配がない。倫理的に偏った画像が生成されることもない。その上で、このAIを搭載したブラックキューブ型PC、モニターは550万円で販売されているのである。購入者はAI生成画像についてまわる諸問題を飛び越え、ライゾマ節のきいたデジタルアートを生成したい放題。しかも商業利用もOKなのだそうだ。素朴に「え、いいの……?」とたじろいでしまう。そこは最も守るべき、秘伝のスープなのではないのか。

INDEX

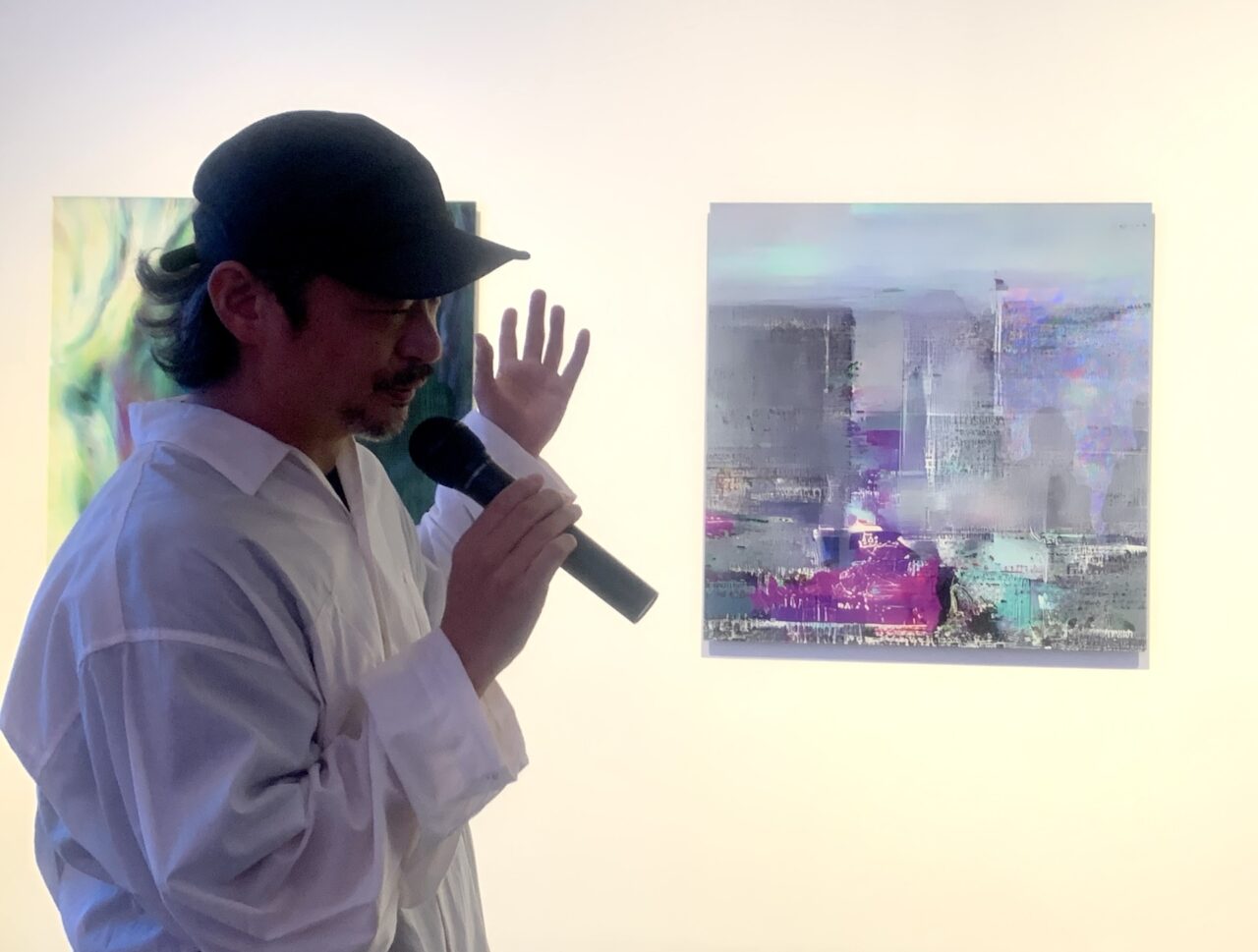

真鍋大度いわく、AIの学習パターンは「レシピ」

展示解説中、主宰の真鍋が、AIに学習させたライゾマ節のパターンのことを「レシピ」と表現しているのが印象的だった。なるほど、AIは冷蔵庫にあるものを使って、レシピ片手にアートを生成しているのか! ポトフ、肉じゃが、シチュー、カレー……さらにレシピ同士を自由に組み合わせることで、アレンジは無限大に広がる。そして料理研究家がレシピ本を出すのだと考えれば、ライゾマが自らの分身のような美意識を持ったAIを市場に放つことも、また納得である。

会場では、AIが生成した画像4枚を、アクリルパネルに出力した形で展示している。これらは真鍋が数万枚の中からセレクトしたベスト4なのだそうだ。しみじみと、このまま持って帰って部屋に飾りたいくらい美しい。ジェネラティブアート(※)というと、昔のPCのスクリーンセーバーのようなのっぺりした質感のものしか想像できなかったが、もはやAIはこんなものを生成できるのか、と驚いた。これはきっと、美意識の管理下で育ったブランドAIだからこそできることなのだろう。

※編注:コンピュータのプログラムによって作成されるアートの総称

細部に思いがけない風景が見えた気がして立ち止まる。おそらくそう意図されたものではないけれど、水たまりに反射する木立の姿に見えたこのポイントがお気に入りだ。油彩画のようなタッチや、溶ける色彩はぜひ近くで鑑賞してみてほしい。ちなみに、AIによる優秀作品の展示は会期中に展示替えがあるそうなので、前期、後期と足を運べばまた新しい出会いが期待できそうだ。

INDEX

『recursive』はAIの崩壊を防ぐ試み

さて、ライゾマ純粋培養の画像生成AIについて知ったところで、いよいよ新作『recursive』の話に進もう。

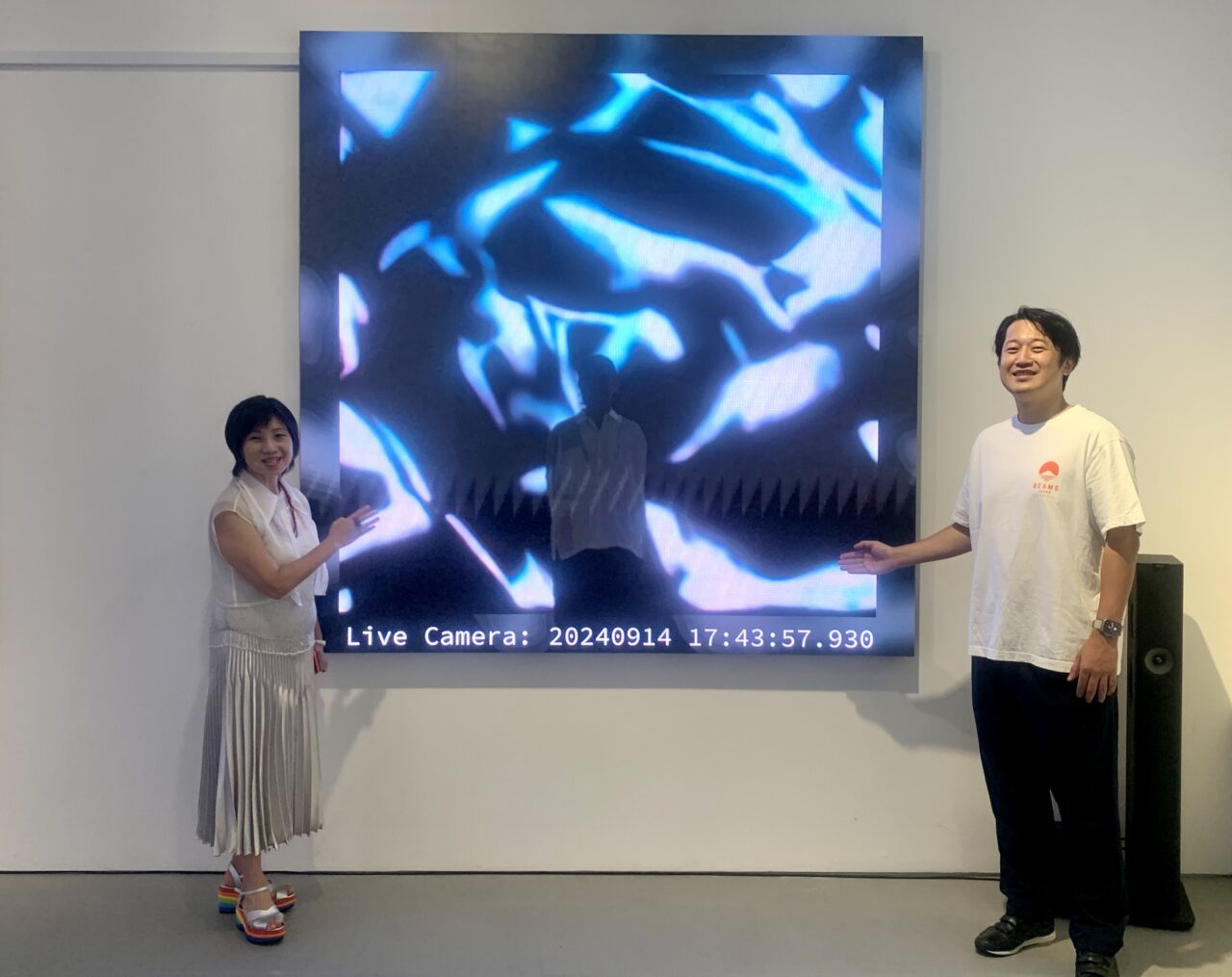

『recursive』は、先ほどのAIを実際に運用した上で、そこに現実世界のヒトや風景がハプニング的に介入するという試みだ。この作品は鑑賞ではなく干渉するものなのである。

音楽と共に外の大型LEDに映し出されているのが、ライゾマAIの生成した作品。そしてLEDと向かい合うようにライブカメラが設置されている(写真左端)。自分が生成した画像を常に自撮りして取り込みながら、AIは学習を続けていく。タイトルの「recuesive」とは、再起的・循環的・自己参照的という意味。ここからが肝である。

近年の研究によれば「AIに、AIが生成した画像を使って学習させると、そのモデルは崩壊に向かう」という。ここでいう崩壊とは、AIが壊れるとか画像が生成できなくなる……という意味ではなく、生成される画像が現実のデータからかけ離れてしまい、品質が低下して作品たりえなくなるということ。AIが生成する画像には現実とズレがあり、色彩のコントラストなどにAI特有のクセがあるそうだ。AIにAI生成画像で学習をさせると、そのクセの部分がどんどん推し進められてしまい、退化を招くらしい。まさに自家中毒である。

話を聞いて、生まれて初めてAIに親近感を抱いた。わかるよ、大変だよね。だからたまにはチームに新人も入れなきゃだし、配置換えもしなきゃならない。動かない水は腐る。閉じ切った状態だと、自分の我(クセ)が肥大していってしまう感覚は、驚くほど人間的に思えて共感が湧く。

そこで、リアルワールドの出番である。先ほどのライブカメラの前に道ゆく人が自由に立って映り込んだり、移ろう自然光や雨粒がレンズに影響を与えることで、AIの学習するデータには外部からの予測不可能な要素が加わる。それによって、生成画像の崩壊を防げるのではないか? という試みが、この作品なのである。

INDEX

リアルタイムでAIの学習を観察できる

本展覧会の会期はおよそ3週間。試作の段階でも、3週間ものあいだ学習を続けさせたことはなかったそうで、最終日にどんな作品になっているのか、果たして崩壊せずに作品として成り立っているのか分からない、と開発担当のエンジニアは語る。「初日の段階で、すでに崩壊の兆しが……」との呟きに会場は笑いに包まれたが、引き継いだ真鍋の「みなさん積極的にカメラの前に立ってください、崩壊を防ぐために」の一言はハッと胸をついた。

AIはAIだけで進化を続けることはできない。AIの進化のためには現実のデータが必要なのである。AIも可愛いところあるじゃないか、仕方がないな助けてやろう……とライブカメラの前で手を振りながら、ふと思った。AIって人間のためのツールだと思っていたけれど、気がつけば今自分は、AIのための糧になっている。あれ?

AIによる「自動化」から「自律化」へと社会が進んでいく中で、いつかAIの学習用に人間が培養される、なんてSFみたいなことが起こったりして。一瞬感じた主従の転倒に、少しだけゾワっとした。

会場内のモニターでは、ライブカメラの映像を取り込んでAIが猛スピードで学習を進めていくステップを見ることができる。左手前の「Training Batch(トレーニングバッチ)」のモニターではライブカメラの直近1時間の映像がランダムに選ばれて並んでおり、はっきり人影もみられる。自分の映像がしっかりと学習ソースとして取り込まれているのを見届けて感無量である。

また、右手のモニターが表しているのは「トレーニングバッチの誤差を可視化したもの」だそうだ。恥ずかしながら専門的な部分を完全に理解できたとは言えないが、学習元のデータとAIが作った画像を比較して、誤差の部分を便宜的に色付けしているらしい。おそらく、習字の時間に先生に添削してもらった赤筆のようなものだろうと理解した。AIが元データと誤差のない画像を生成できたとき、画面は一面のグレーになるとのこと。取材時点で、AIの頑張りはまだまだ必要そうである。