2025年1月25日、東京・TOKYO NODEにて雑誌『Pen』が主催するイベント『Welcome to Pen 2025 CREATORS FES.』が開催された。

同イベントでは、同誌が創刊時から大切にしてきた「上質な日常を提案する」というコンセプトと、世の中のあらゆるクリエイションをリスペクトする姿勢のもと、その年に活躍したクリエイターを称える『Pen CREATOR AWARDS 2024』授賞式、映像上映、トークショー、音楽ライブなどが行われた。

その中から、映画『ルックバック』トークセッション、小川哲×大森時生トークショー『現実と虚構』、細野晴臣×水原希子 / 水原佑果のトーク、蓮沼執太&小山田圭吾(Cornelius)によるライブの模様をお伝えする。

INDEX

押山清高×担当編集・林士平による映画『ルックバック』トークセッション

映画『ルックバック』トークセッションでは、ダウ90000主宰の蓮見翔を聞き手に、同作の監督 / キャラクターデザイン / 脚本 / 作画を担当した押山清高、原作漫画の担当編集を務めた林士平が、作品制作の裏側や魅力を語り合った。

まず話題に上ったのは、制作形式。58分という単独作品の映画上映では珍しい上映時間、それを監督も含むたった8人のアニメーターで作り上げたという体制に関して質問がなされた。

林は「原作漫画も144ページで、紙の雑誌でも発表しにくいボリュームでしたが、『少年ジャンプ+』があったことでポンと掲載できました。劇場版アニメもこの時間でどう反応されるかと思ったんですが、クオリティが高ければ楽しんでもらえることがわかりました。今まで劇場作品は90分、120分を目指している人が多かったと思うんですが、これで物語の作り方が広がったと思います」と自身の経験も交えて回答。

押山は「監督だけでなくアニメーターとしてもかなり仕事を抱え込んでしまったので、後半が大変なことになりました(笑)。最後の1週間は、身体が壊れてもいいと1000枚ぐらい描いたんです」と苦労話を披露しつつ、「60分の作品は普通なら20〜30人ぐらいアニメーターが必要です。ですが尺が短い分、絵を濃密にして情報量を増やすことで満足度を高めたい狙いがありました」と語った。60分だから作業が楽というわけでなく、むしろ長編作品やシリーズ作品の方が設定資料などの流用ができ、スムーズに作業できる部分もあるという。

INDEX

「自分でも漫画を描いてみたくなりました」(押山)

『ルックバック』は2人の少女が漫画家を目指して奮闘する物語だということもあって、本イベントのテーマでもある「クリエイター」に関する話題も上った。

林が「漫画家やアニメーターは、起きている間ずっと描き続けています。この作品がクリエイターに大きく響いたのは、そうした様子をこれでもかと描いたことだと思います。そして実際に押山監督もそうでした(笑)」と語ると、「普段やっていることと内容が一致した、幸福な作品でした」と押山も同意した。

押山は、本作の制作を通じて「自分でも漫画を描いてみたくなりました」と語る。けれども40歳を超えていても可能性はあるだろうか? と尋ねる押山に、林は「ものすごくあると思いますし、今後会社を定年退職した漫画家が増えてくるんじゃないかという予感もしています。今は様々なテクノロジーが作業をサポートしてくれますし、いずれ日本人全員が漫画を描いた経験がある状態にしたいんです」と力強く背中を押した。

押山は、漫画を描いてみたくなった背景に、アニメ制作は膨大な時間とお金がかかる困難がつきまといがちな点があると話す。「今から新作映画を作ろうと思っても、完成は5年先ぐらいでしょう。でも漫画は1人で描けるし、言ってしまえば生活費プラスアルファぐらいの費用で済みます。今は漫画やアニメに海外の投資家も注目している中で、1年ぐらい時間を投じてもいいかもしれないと思っています」。

INDEX

アニメーターと漫画家、仕事にする上で気になる生の声

最後の話題は「アニメーターの良いところは何か」。押山はその魅力を「ものづくりをすること自体に幸せがある」と語る。

「たとえヒットしなくても作っている時間は幸せだし、完成したらもっと幸せです。アニメーターは目の前の作業に没頭できる仕事だし、チーム制だから給料も出る。自作の売上に収入が左右される、漫画家より安心感はあると言えるかもしれません」。

林はそれに対して、漫画編集者の目線から「漫画作品がアニメ化されると、自分でも不思議に思うぐらいの広がりがあるんです。『ルックバック』も国内より海外での収益の方が大きいはず。特に海外のこれまで漫画を読んだことがない人は、最初にある程度読み方を学習しなければならないから、アニメの方が海外には広がりやすいです。漫画制作の方がトライはしやすいですが、アニメの方が広がる可能性は大きいと思います」と語った。

ここまで聞き手を務めた蓮見は「『ルックバック』を劇場で観た時に、藤野が漫画を描く背中を映すシーンでもう泣いてしまったんです。今日お2人の話を聞いて、クリエイターたちの多くの思いが込もっているから惹かれたのかもしれません」と締めくくった。

INDEX

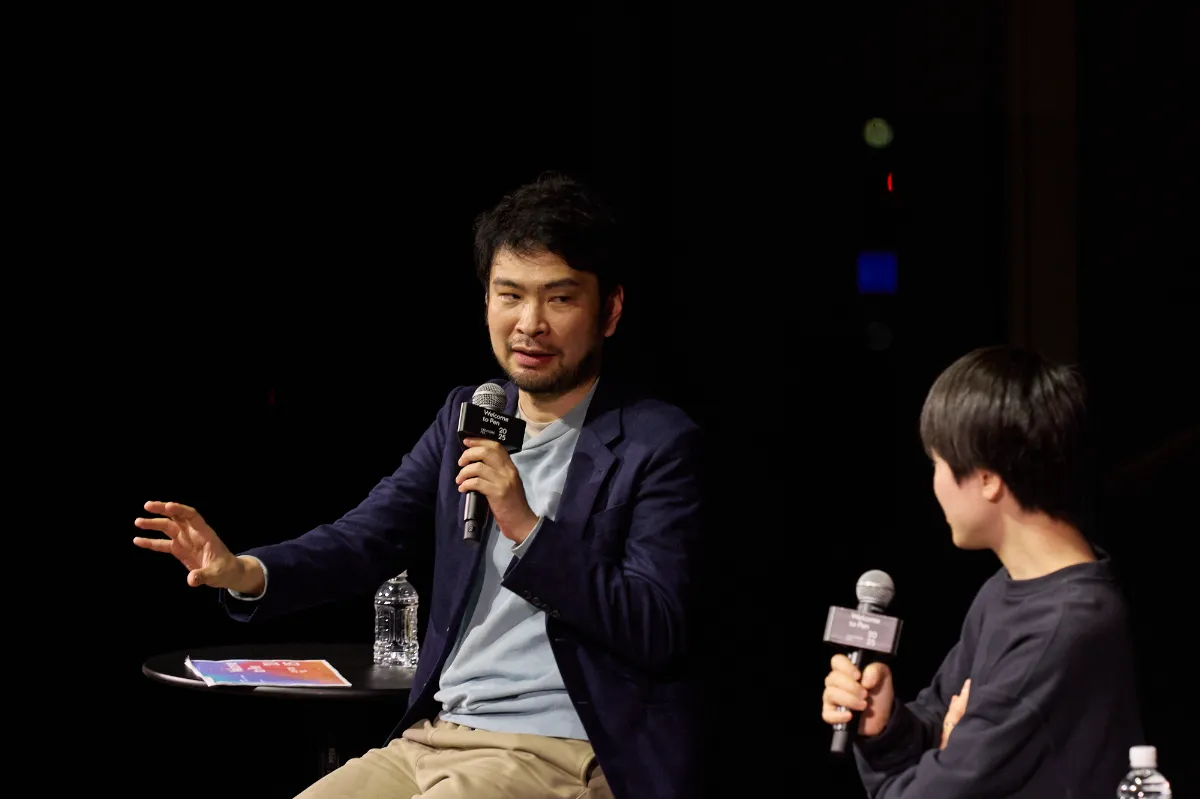

直木賞作家の小川哲とプロデューサー大森時生が「現実と虚構」をテーマに対談

トークショー「現実と虚構」では、テレビ東京のプロデューサー / 演出家として『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などフェイクドキュメンタリー作品を手掛ける大森時生と、小説『地図と拳』で直木賞を受賞した作家の小川哲が対談。2人は何度か食事にも行った仲だという。

最初に『飯沼一家に謝罪します』の冒頭部分が上映され、両氏による「現実と虚構」をテーマにした対話が始まった。

まず大森は、自身が手掛けた作品だけでなく、『変な家』(小説 / 映画)、『近畿地方のある場所について』(小説 / 映画化決定)など、広義のフェイクドキュメンタリーやホラー要素のある作品が度々話題を呼んでいることを指摘。「こうした盛り上がりは今がピークだと感じますが、一般論として景気が悪いとホラー作品が流行ると言われています。僕は1995年生まれで、現在に至るまで世相が良くなったと感じることはありませんでしたが、皆さんも生きていて楽しいことが少ないかもしれないのかなと。作品を通じて最悪さを享受することが、意外に救いになることがあると思うんです。暗い気持ちの時には明るいコンテンツが受け入れられないことがありますし」と語る。

以後の対談では「フェイクドキュメンタリーの表現形態はどんなもので、どのように観客の心を動かしているのか」が話題の中心となった。

INDEX

フェイクドキュメンタリーは「レイヤー操作」がカギ

両氏は、フェイクドキュメンタリーの特徴は「作品を捉える際のレイヤー(階層)が多く複雑なこと」にあると語る。例えば『飯沼一家に謝罪します』は、同作に登場する「飯沼一家」が火事で亡くなってしまった謎を追う架空のドキュメンタリー番組として展開するが、作中ではさらにその飯沼一家が存命時に出演した、別のバラエティ番組も流れるという複雑な構成だ。大森は「自分の態度を決めかねる、保留せざるを得ないのがフェイクドキュメンタリー独特の感覚です。ホラーではない作品でも不安になってしまうのは、このレイヤーが見定められないからです」と語る。

さらに大森は、そうしたレイヤー操作はフィクション以外の番組でも行われていると指摘する。

「バラエティ番組でVTRが流れている際、スタジオの様子を捉えたワイプも同時に映されるのは、視聴者のレイヤーを固定するためです。これは、視聴者がVTRを見てどんな感情を抱けば良いのかもアウトソーシングされていると言えますし、今は大量のコンテンツがある時代なので、いちいちそれらを見て感情を動かすのも大変だからということで、ワイプがあることは意外に大事なんです。そうした作用を応用したのがフェイクドキュメンタリーだと思っています」。

INDEX

フェイクドキュメンタリーと小説。表現技法の違い

この話を受け、フェイクドキュメンタリーと小説の表現技法についても話題が及んだ。

大森「『テラスハウス』などの恋愛リアリティショーは、映像制作者から見れば、こんなに綺麗なカット割りで顔が撮れるわけがない、デート先でなぜ何台もカメラが設置されているのかなど、ある種の作り物であると即座にわかる部分も多いです。でも、そのVTRを見る芸能人のワイプが入ることで、本物らしく感じてしまいます。とはいえややこしいのは、リアリティショーは全部が全部嘘ではなく、出演者たちの感情がその場で揺れ動いてしまうところもあるんですよね」。

小川「小説では、わかりにくいシーンを描いた後に、登場人物がその出来事を理解できていない様子を描いて、読者に対して『ここはわからないまま先を読み進めてほしい』と伝えるテクニックがあります。それがテレビ番組のワイプと似たような効果を生んでいるんでしょうね」。

大森「『テラスハウス』で興味深かったのは、出演者に過去の放送回を見せるという演出です。それによって現実と虚構の境目がさらにわからなくなる。視聴者と出演者が同じ映像を見る、つまり身体的に同じことが行われており、現実と地続きなんだと伝えるテクニックです」。

小川「小説には小説用の言葉があって、登場人物は作品が向かおうとする地点に向かって必要な言葉しか喋れず、ダラダラと意味のない会話はできません。でも逆にフェイクドキュメンタリーは、全体としては全く意味がないようなシーンがないとリアリティが失われてしまいます。それは小説『変な家』『近畿地方のある場所について』も同様で、かなりリニアな話ですしディティールに解釈の余地はありません。小説は、例えば登場人物を睨む老人が出てくると、読者はそれが何かの暗示なのかな、そういう人がいるぐらい治安が悪い場所なのかなとインプットしてしまう。だから映像と小説では全然違うところがあります」。

トーク終盤では、小川が語ったような「フィクションの読み方」で現実の出来事を読み解いてしまう例もあると大森は指摘。「先日、北九州のファストフード店で若い女性が刺されてしまう事件が起こりましたが、その女性の父親が警察署長だというデマが流れました。調べれば嘘であることもわかりましたが、信じてしまった人もいた。刺されてしまったのは犯人が恨みを募らせた結果で、通り魔的なものではないと理解すると安心できるからです。フェイクドキュメンタリーは、そうした物語化をしないことが不安を掻き立てるのです」と語った。

両氏は今後も進化するであるフェイクドキュメンタリーの証言手法にもより着目してほしいと語り、トークは終了した。

INDEX

「細野晴臣と仲間たち」連動企画に本人、水原姉妹、小山田圭吾(Cornelius)らが参加

『Pen × Haruomi Hosono Revisited Special Live & Talk』は、Pen1月号の特集「細野晴臣と仲間たち」との連動企画。細野晴臣、水原希子 / 佑果姉妹によるトークライブと、蓮沼執太、小山田圭吾(Cornelius)、ゴンドウトモヒコによるライブパフォーマンスが行われた。

細野と水原姉妹は、(水原)希子が細野と共演した映画『ノルウェイの森』の撮影で出会い、ラジオ番組での共演を通じて交流を深めてきた。水原姉妹は細野の海外公演をはしごするほどの大ファンで、細野も世界各国を飛び回る水原姉妹から様々な刺激を受けていると言う。

2人が細野の音楽のどこに魅力を感じるかを問われると、佑果は「『はらいそ』を聴いた時に、すごく不思議な音楽だなと思い、それからどんどんのめり込んでいきました。トロピカルで神秘的でハッピー。歌詞も心がざわつきます。なんじゃこりゃと。細野さんってどんな人なんだろうと作品を掘っていき、レコード店で見かける度に買ってしまいます」、希子は「細野さんの音楽だけでなく、他も含め全てのことが大好きです。若い時は気持ち良いと感覚的に聴いていましたが、聴けば聴くほど曲の全然違う視点が見えるんです。気持ち良いだけじゃなくて何かメッセージを伝えてるのかもしれないなと、どんどん深みにハマって魔力に取り憑かれるんです」と語った。

細野は海外でも熱狂的なファンに迎えられていること、また1984年にリリースした『花に水』がシンガポールで現在人気を博しているといった話題を受け「(2024年に)バリ島でライブをやった時も、日本人はいないし、まあいいかとヤケクソで。それで“Sports Men”という曲をやったら皆が合唱していてびっくりしたよ。認識を改めたというか、意識し始めちゃった。意識しない方が良いのかどうかはわからない」と率直な感想を語った。

INDEX

「次が最後の作品じゃないかなとか色々考えちゃうんだよね」(細野)

また希子が新型コロナ禍での過ごし方について「時間の概念も少し変わったというか、命には限りがあるなと痛感しました。1秒1秒を大事にして、どれだけ好きな人と密に過ごしていけるかというように感覚が変わりました」と語ると、細野は「最近またそれを感じています。デビット・リンチが亡くなったし、(The Band最後の存命メンバーの)ガース・ハドソンも亡くなった。次は自分の番かなと思う。しょうがないけど、いつの間にこんな歳取っちゃったんだろうと。今も音楽を作り続けるつもりだけど、緊張しちゃう。気軽に作れないし、次が最後の作品じゃないかなとか色々考えちゃうんだよね」と心情を語った。

細野はPen1月号で特集された感想を聞かれると、「本当に嬉しかった。音楽誌では時々特集があるけど、一般誌に近いような媒体で大々的に特集していただけるのは、最初はどうなるかと思ったけど、出来上がったら素晴らしいと感じました。皆の愛情、それはお世辞かもしれないけど(笑)、そういうものを感じた。売れ行きも良いと聞きました。ありがとうございました」と感謝を述べた。