「歌で歌えることって、まだある気がするんです」と、インタビュー中、Momは真っすぐな目で言った。この発言を聞いたときに、僕はとにかく、2025年4月にサプライズリリースされた彼の新作アルバム『AIと刹那のポリティクス』を、まだ届いていないひとりでも多くの人に聴いてもらいたいと思った。傑作なのだ。子どもの声をしたAIが私たちに語りかけてくる4つのスキットと、14曲の名曲たち――『AIと刹那のポリティクス』は、「歌」という表現にはまだ希望があることを、そして歌ですべてが歌えることを信じている、ひとりの野心的な音楽家が作り上げた傑作だ。

最近はインタビューの場にあまり出てこなくなっていたMomが、本作について、たっぷりと時間をかけて語ってくれた。Momの発言は、このアルバムが、いかに複雑かつ大胆なヴィジョンによって作られたのかを物語っている。そして、このアルバムを作るに当たってMomがいかに自分自身と向き合い、今という時代と向き合い、過去と未来に向き合おうとしたのかも。『AIと刹那のポリティクス』は、たくさんの痛みや喪失や覚悟を背負っている。同時に、たくさんの希望とぬくもりを手繰り寄せている。生きることが、選ぶことと失うことの連続なのだとしても。生きることが、死へ向かっていくことなのだとしても。それでも、Momは「この先」を描くことを諦めなかった。<うまくいくのさ、なにもかも>――そう呟きながら、何度でも立ち上がり、何度でも歩き出す。そんな人間の可能性を、Momは、この『AIと刹那のポリティクス』に刻んでみせた。独自進化し続けるシンガーソングライターの現在地、「歌」の最先端。それがここにある。

INDEX

友人メンバーで編成したバンドで再確認した、シンガーソングライターとしての矜持

―振り返りから始めたいのですが、2023年の暮れに『悲しい出来事 -THE OVERKILL-』を出してから、バンドでもソロでも、ライブ活動を活発化させましたよね。そこにはどんな思いがあったんですか?

Mom:そもそも、ライブがわかんないなっていう気持ちがあって。ライブに特化した振る舞いってあるじゃないですか。自分がそうした振る舞いを演じることに対して苦手意識があったんですよね。それまでライブはDJセットでやっていたんですけど、音源の再現的なものになってしまうし、音楽的な広がりやワクワク感がなかった。そういう中で、自分がライブにエキサイトするやり方を考えていたんですけど、割と前から周りに「バンドセットでやりなよ」と言われていたんです。それはアドバイスというより、「自分でどうにかしなよ」っていうニュアンスで(笑)。

―(笑)。

Mom:でも、バンド編成でやるにしても、同期の音源を入れたりしながらやったとしたら、結局前と一緒だよなと思って。それよりは自分の知り合いで完結出来たら素敵だよなと。それで、大学時代にコピーバンドをやっていた友達に「久しぶりにやらない?」って声を掛けたんです。だから「やろう!」というよりは「どうにかしよう」で始まったことだったんだけど(笑)、結果的には、ライブが自分の中でポジティブなものに変わっていったかな。

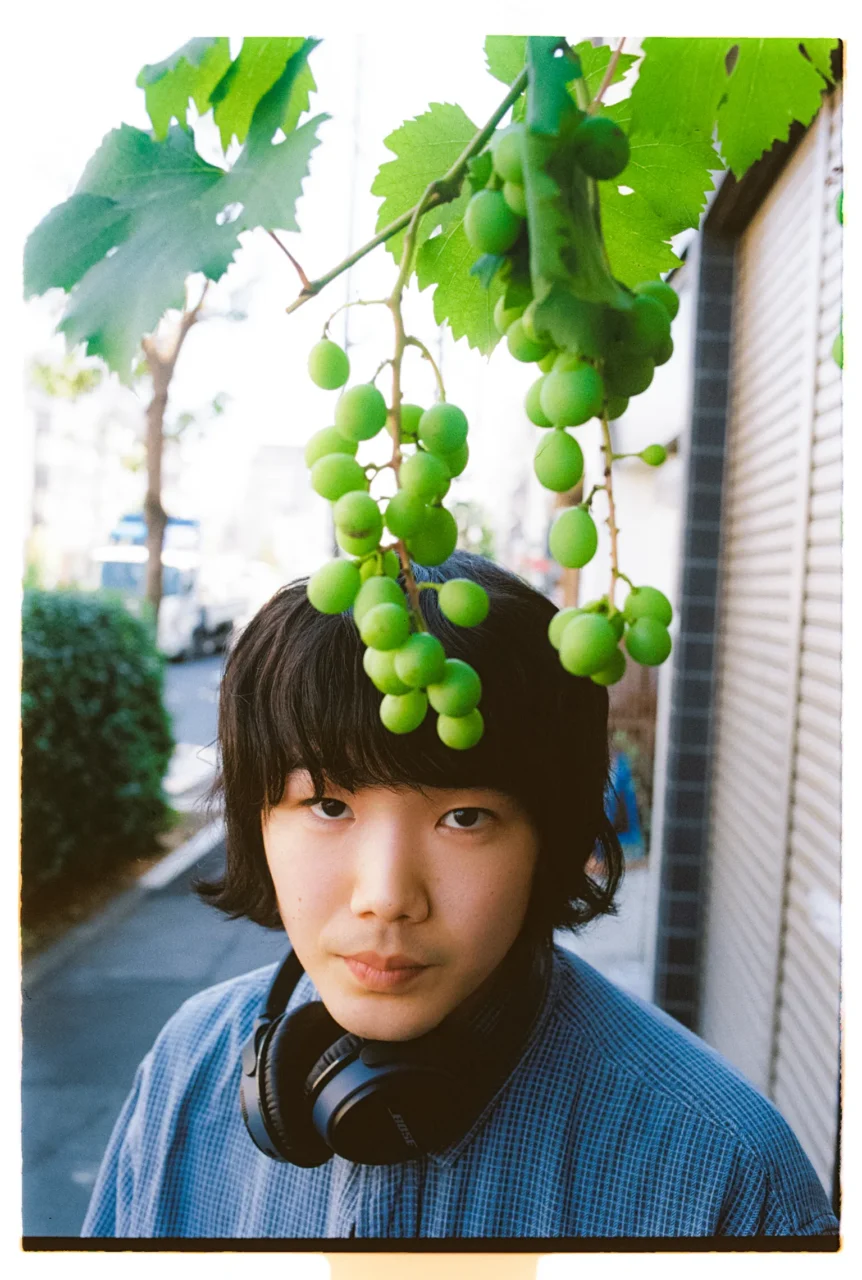

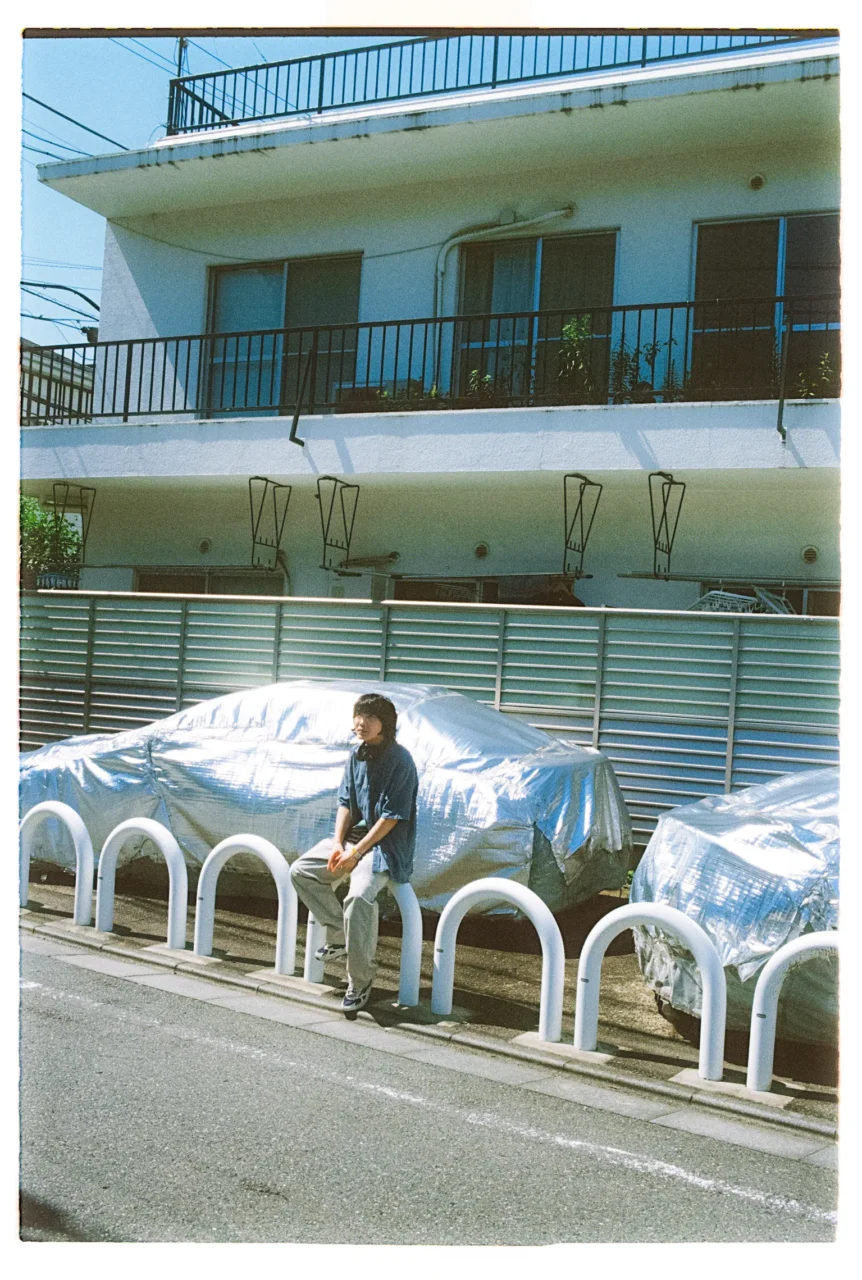

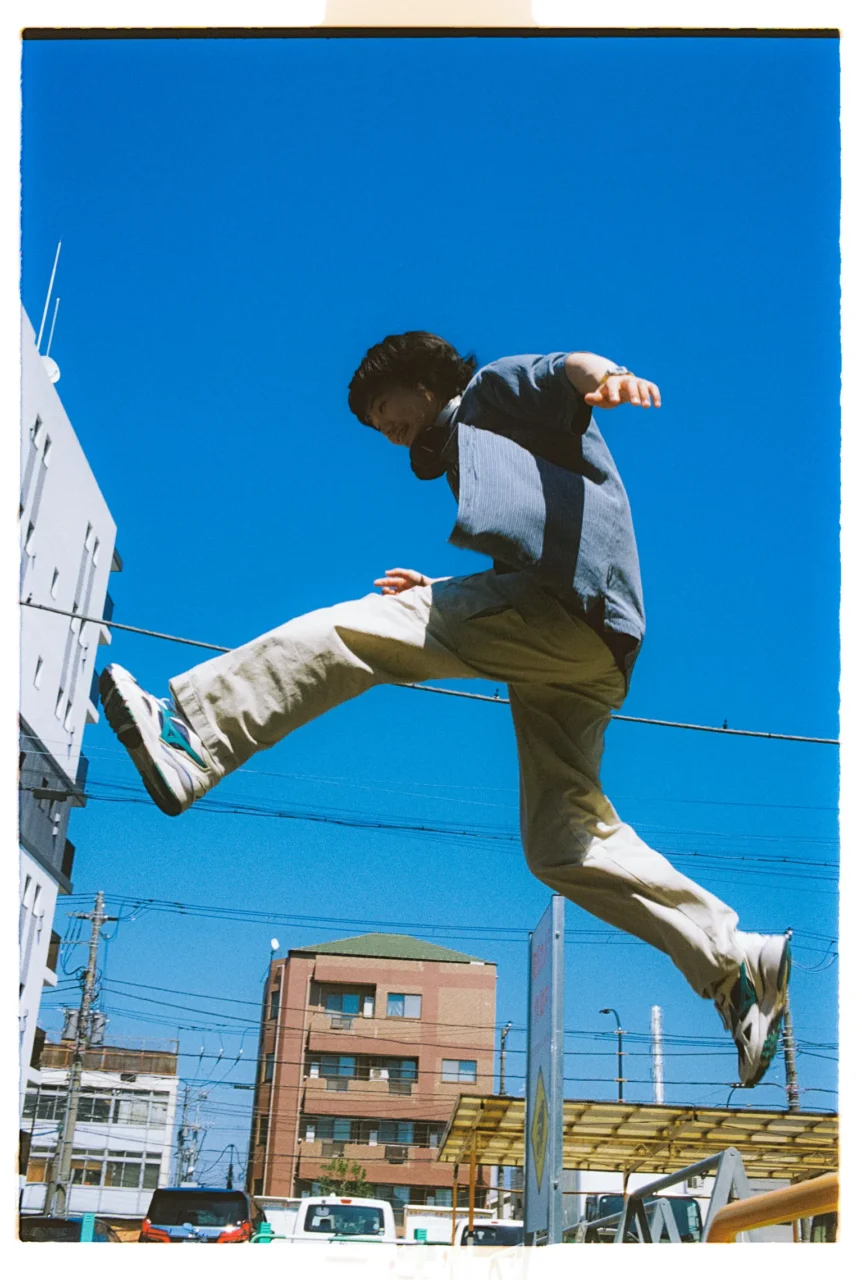

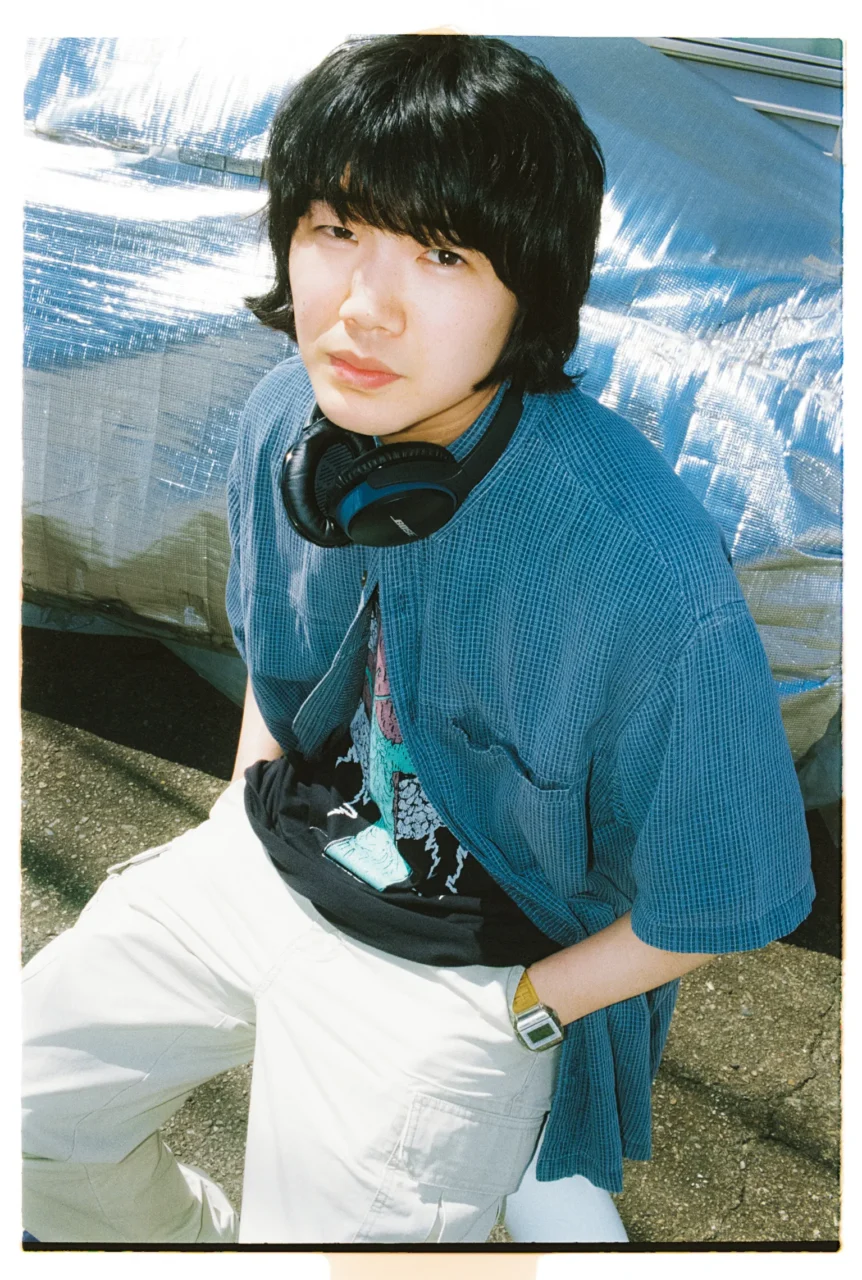

現行の海外ヒップホップシーンとの同時代性を強く感じさせるサウンドコラージュ・リズムアプローチを取り入れつつも、日本人の琴線に触れるメロディラインを重ねたトラック、遊び心のあるワードセンスが散りばめられた内省的で時にオフェンシブなリリックに、オリジナリティが光る。音源制作のみならず、アートワークやMusic Videoの監修もこなし、隅々にまで感度の高さを覗かせる。

―それで「Mom and The Interviewers」というバンド名義が生まれたと。具体的に、ライブをやり始めて感じたのはどんなことでしたか?

Mom:「ちゃんと曲を書いているな」という気持ちにはなりました。アレンジも3ピースの音の構成に変えたんですけど、そうなると、もう詞と曲だけなので「歌を作っている」っていうことが、ちゃんと伝わっている……というか、「それをちゃんと伝えている」という実感が持てる。デビューした頃から自分は「トラックメイカーっぽい」とか、いろいろな見られ方をした分、「あんまり曲を聴いてもらえていないな」とずっと思っていて。詞に興味を持ってもらえていない感じもしていたんですよね。そういう意味では、バンド編成でやることで、シンガーソングライターという見え方にちゃんとなっている気はします。

INDEX

「開けたポップアルバムを、ちゃんと今の時代の複雑性を入れたものとして作りたかった」

―僕はこの数年間「なんで自分はMomさんの音楽に惹かれるんだろう?」ということをずっと考えているんですけど。その中でひとつ思うのは、僕はいろいろな音楽の在り方がある中でも、特に歌が好きな人間なんですよ。

Mom:わかります。僕の中にも「歌が好き」っていうのはめちゃくちゃあって。それはメロディがどうこうという話じゃなくて、歌心みたいなもの。それがあるかないかで見ちゃうっていうのは、作り手というよりも、リスナーとしての立場で思います。なんて言うんですかね……人間としての手触り感みたいなものが見えていないと、信用ができない。連続性が見えないと、楽しめない。それはメロディとか詞だけじゃなくて、ビートひとつとっても感じますね。

―「連続性」というのを、もう少し具体的に言うと?

Mom:その人が見てきたものや育ってきた場所や環境、どんな時代を生きてきたのかっていうこと、その温度みたいなもの。そういうパーソナリティと作っているものが接続しているかどうかっていうことですね。それが見えないと信じられないっていうのは、今特に思います。リファレンスを持ってきてそれを再現するって、そんなに難しいことではないんですよ。それよりも、その人が感じた情緒みたいなものが音楽になっていないと、僕は楽しめない。音楽でも映画でも、引用元をみんなで共有していることで楽しめるものってあるけど、そういうものは一時的な盛り上がりで終わっちゃったりするから。

―作品を作るうえで、引用したり参照したりっていうのは大切な行為でもあるけど、それだけが目的化していたり、盛り上がりが表面的だったりすると、すごく寂しい気持ちにはなりますよね。

Mom:そう、寂しい(笑)。寂しいって言葉が一番しっくりくるかもしれない。

―ライブに話を戻すと、僕は2024年以降Momさんのライブをよく観に行っていたんですけど、たしかに「終盤でエモいMCをする」みたいな形式的なことはやっていなかったけど、聴き手と音楽を共有することに対しては、真っすぐに向き合っている印象がありました。曲によっては「一緒に歌おう」と呼びかけていたし。

Mom:そうですね。そういうことが、今の自分のバンドセットのフォーマットなら無理なくできるんだと思います。あれでただ歌って終わりだと、ちょっとキザすぎる。バンドで、その場で音やリズムを鳴らすって、すごく開けた行為だと思うから。そこは無理のない形でお客さんと一緒に歌ったりできたらっていうのはあるんです。楽しい方がいいですしね(笑)。

―「楽しい方がいい」というのは、ずっとMomさんの根本にあるもののような気がします。

Mom:創作の方向性自体がそうかもしれない(笑)。

―バンドでライブをやってきた経験は、新作の『AIと刹那のポリティクス』にも反映されていると思いますか?

Mom:どうですかね? 直接的なものはあまりないかもしれない。けど、今回は「ポップなものを作りたい」という気持ちがあったんです。結果的にどうなったかはわからないけど(笑)、開けたポップアルバムを、ちゃんと今の時代の複雑性を入れたものとして作りたかった。シンガーソングライターが作る、今のポップアルバム。そこには、たしかにバンドをやり始めてからの気持ちも関係していなくはないのかもしれない。あまり自分では意識していなかったけど。

―「ポップアルバムを作ろう」というのは、どういったところから出てきたんですか?

Mom:まあ、もっと聴かれたいなと思って(笑)。1個前のアルバムの『悲しい出来事 -THE OVERKILL-』は、根っこのテーマは今作と繋がる部分があるんですけど、アルバムの構造や歌っていることの抽象度をひっくるめて、そこまで伝わらなかった体感で。だから音楽的にも、詞の部分でも、もっと明瞭に言おうって。気分と言えば気分なんですけど。

―Momさんにとってポップとはどういうものなんだと思いますか?

Mom:高揚感があるもの。高揚感があると「生きてるぞ!」って感じがするし、その高揚感は必然的に、ちょっと死の香りもするし。僕は、結構メジャーなものが好きなところがあって。言い方は難しいけど、ちゃんと大衆に届けようとした気概があって、それが結果的に時代の音になって、僕みたいに昔の音楽を辿りながら聴くような人間が後からそれに出会ったりする。それは僕が中学生くらいの頃に出会ったオザケン(小沢健二)の『LIFE』もそうだし、中村(一義)さんの音楽もそうだし、佐野(元春)さんもそうだし。彼らがポップを意識的にやっていたのかはわからないけど、ああいう高揚感や、音楽的な肉体性のあるもの。自分の中では「あれはポップなんだ」っていう感覚があるんですよね。

―なるほど。

Mom:逆に、突き抜けてポップな人っていうのは、今の時代は売れている人でもあまりいないような気がする。みんな技巧的になっているからかもしれないけど、体感として「ポップだなあ」ってならないんですよね。ちょっとこの辺の話は感覚的な部分だから、まとまらないんですけど(笑)。

INDEX

アルバムの裏テーマは創作性と紐づいてきたモラトリアム、葛藤、ニヒリズムの成仏

―名前が挙がった小沢健二、中村一義、佐野元春という存在がMomさんや今回の『AIと刹那のポリティクス』に通じていくというのはすごくわかります。このアルバムの出発点としては、CDのブックレットにあるMomさんの文章によると「うまくいくのさ、なにもかも」という言葉が自然と立ち現れて、それがひとつキーワードとしてあったんですよね。この言葉はアルバムのクロージングトラック“刹那3.0”の歌詞のフレーズでもありますけど、この言葉は、Momさんの中でどのようなものだったんですか?

Mom:去年、体調が不安定で。元気なときが月に半分あればいいくらいだったんですよね。それもあって1回、自分の向かうべきところ……それはアルバムなのかなんなのか、その時点ではわからなかったけど、とにかく「ここに向かっていくぞ」というなにかが自分の中に欲しいなと思っていて。

あと、これはアルバム全体の裏テーマみたいなものでもあるけど、僕は今28歳で、自分の中にあるモラトリアム的なものとか、自意識的な葛藤、ニヒリズム……そういうものを1回、この地点において成仏させなきゃいけないっていう気持ちがあったんですよね。それまでは自意識的な葛藤って、自然と消えていくものだと思っていたんですよ。でも「自分はずっと変わらないんだ」と思った。自分は自分のことをたしなめることで精一杯な人間なんだ、どうしようもないなって。それは、なにかきっかけがあったわけではないんですけど。

―はい。

Mom:「自分は、このくらいの負荷をずっと感じながら生きていくんだ」と感じた。その負荷の中には、今言ったような自意識的な葛藤とかニヒリズムみたいなものがあるんだけど、ずっとどこかで、そうした部分が創作性とうまく繋がっていければいいと思っていたんです。でも、その葛藤って卑屈さでもあるじゃないですか。もし自分の卑屈さがソーシャルメディアと結びついたら、他者への攻撃に向いていっちゃう気もする。「それは違うだろ」っていうのがあって。自分の中にある葛藤がその程度のものであっても嫌だし。

それで、ずっと大事なものだと思って抱えてきた卑屈さに対して「やっぱりよくないな」という気持ちも出てきた。今必要なのは、それじゃない。僕は自分に今見えているもののことや、自己意識を通してしか歌えないけど、それを自分なりにちゃんとポジティブで前向きなものとして作品にしたいと思ったんです。だから“刹那3.0”は、自分自身を鼓舞するという意味合いもあって。「がんばれ!」って。「がんばれ、俺!」って。

―僕はMomさんよりも10歳ほど年上なんですけど、僕自身、モラトリアム的な感覚をずっと大事にしてきた部分はあって。ただ、その部分って意識的に成仏させようとしないと、すごく嫌な形でそれに囚われてしまいそうな予感もあって。大事なものだからこそ、ちゃんと成仏させる努力をしないといけない。ちゃんと忘れないと、ちゃんと思い出せない。

Mom:言っていることは、ちょっとわかります。というか、『悲しい出来事』は、ちょっとそういう要素のあるアルバムだったんですよね。あのアルバムは元々『凱里ブルース』という中国の映画に影響を受けたもので、完全に私的なものではないんですけど。ただ、矛盾するようだけど、ソーシャルメディアが台頭する今の時代において、記憶とか、自分の中に流れる時間を大切に手放さずに抱えていることって、美しいことだと思うんですよ。そういうふうに歌を歌っている人を僕は今でも信じているし、僕もそれを握り締めてきたはずなんだけど、そこに固執しすぎると、そこにはもう、自分しかいなくなってしまう。それがマイナスな方向に働いたら、外に向けた加害に行ってしまう可能性がある。それが嫌なんですよね。本来、それは創作を飛躍させるためのものであってほしいのに。

―Momさんの中で、ソーシャルメディアでの感情の発露みたいなものと、歌や創作、表現との間にある線引きに対して自覚的にならざるを得ないタイミングだったのかもしれないですね。

Mom:音楽に関わらず、映画でも文学でも、創作する人が、自分の生み出す言葉が政治イデオロギー的なものに収斂してしまうことに対しての無力感って、今は特にあると思うんです。SNSによってそれが補強されてしまうから。詞と政治イデオロギーは同じ位相で語られてしまう。僕自身、リベラルな人間でありたいと思うけど、たとえばこういうインタビューでも、いろいろ喋った内容が、なんとなくよく見る感じのラベリングをされて「ソーシャルメディアで言葉になると、こうなるんだ」みたいな……「ああ、そっか」と思うことはあって。「抜け出せないのかな、ここから」っていう無力感はあるんですよね。よく歌をステートメントとして評価する動きもあると思うけど、よく考えてみても、僕にとって、歌はステートメントではないんです。

―はい。

Mom:音楽って時間的なものだから。一瞬の自分の暴力性とか、どっか行っちゃう感覚も捉えられる。もちろん自分の考えを歌にすることもできる。歌っていろいろなことができるんですよ。

―うん。

Mom:そんな歌の方法論が均質になっていく恐怖は、今たしかにあって。でも、それに対して「やれやれ」みたいな態度を取ってはいられないんですよね。結局、言葉はイデオロギー的になっていくし、それは今後もそうだと思う。だからその反動として「自分の歌に意味はないです」みたいな態度を取るのは、「そんなことは無理だろ」と思うんです。意味からは逃げられない。

―そうですよね。「作品はメッセージではなくても、メッセンジャーではある」というような言葉を僕は昔どこかで見たことがあるんですけど、作品があり、受け取り手がいる以上、絶対にそこにはなにかが生まれてしまう。

Mom:そうである以上、僕も自分の中で流れている時間を信じてはいたいけど、完全に隔絶した場所にいたくない。ちゃんと向き合いたい。ちゃんと見ていたい。それは言わば好奇心みたいなものなのかもしれないですけど。今言ったようなことも全部含めて、「全部ない混ぜにして、やってやるぞ」という気持ちですね。今ならそれができると思った。それが今回のアルバムだと思います。

―すごくよくわかります。

Mom:歌で歌えることって、まだある気がするんです。歌は行ったり来たりできるから。もうちょっと、そこでちゃんと戦うぞっていう気持ちですね。僕にはヒップホップもあるし。

―今のお話の上で、“刹那3.0”の<うまくいくのさ、なにもかも>という言葉はMomさんが自分自身に向けた言葉であり、受け手がどう解釈するかはわからないけど、ひとまず、このアルバムに置いておきたかった言葉ということなんですね。

Mom:そうですね。<うまくいくのさ、なにもかも>という言葉が、「全部いいんだよ」みたいなことになりすぎると、自分としては違う気がするんですけどね。

―だからこそ、タイトルには「刹那」という言葉が相応しかったのかもしれない。「これは一瞬のことなんだ」っていう。

Mom:たしかに。それに、シニカルな意味じゃなく<うまくいくのさ、なにもかも>という気分になるときって、一瞬かもしれないけど、あるから。それをちゃんとキャッチしたいなと思います。今の自分のテーマソングみたいな曲ですね。

INDEX

AIでの創作について、2024年時点で考えていたこと

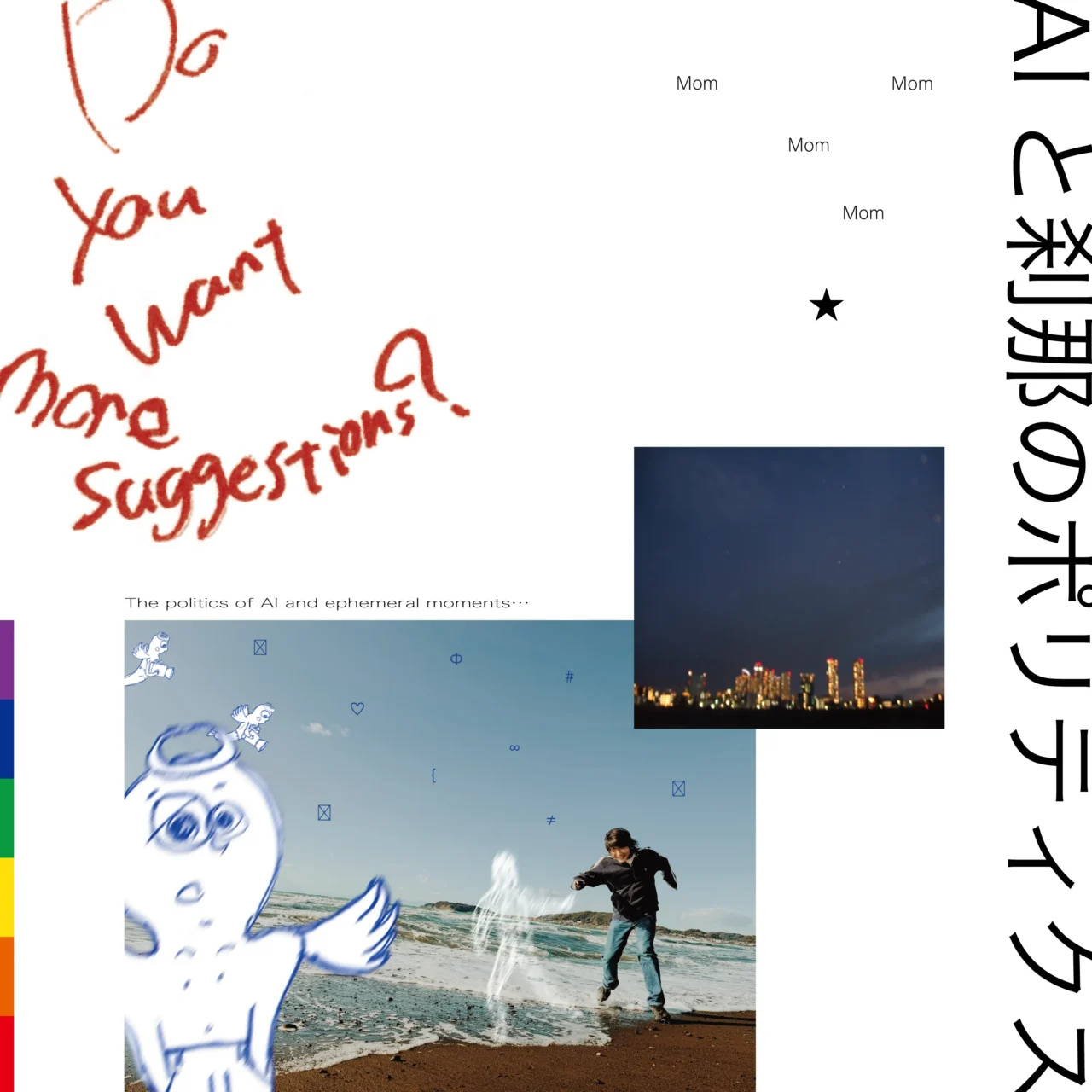

―今回、「AI」というのもアルバムを語るうえでひとつの大きなポイントですよね。その象徴のように4つの“A I s u g g e s t i ∞ n”というインタールード的なトラックが収められていて。結果としてかなり特殊な構成のアルバムになっていると思うんですけど、このアイデアはどういったところから出てきたんですか?

Mom:アルバムを半分くらい作った頃に「もっと音楽アルバムとして面白い試みができたらいいな」と思って、「だったらAIでしょ」となったんです(笑)。2024年は結構、AIの年だったと思っていて。アルバムではChatGPTとかを使っているんですけど、一般の人がそういうものを日常的に使えるようになった年だったなと。音楽アプリでもSuno AIみたいなのが出てきたし。Suno AIも今回ちょっと使ってて、“ティーンエイジ≠ネイション”は一瞬スキットみたいなので始まるんですけど、あれはSuno AI。他にも、これはサンプリングと要領は一緒だけど、AIで作ったトラックからサックスの音を抽出して使っていたり。“A I s u g g e s t i ∞ n”のスキットの後ろで流れている音もAIで作りましたね。

AIの音を混ぜることで明確に着地させたいポイントがあったわけではないんだけど、「なにかマジックが起こるんじゃないか?」というのがあったんです。“A I s u g g e s t i ∞ n”で言っていることも、聴く人の状況によってはありがたい言葉だろうけど、状況次第では鬱陶しい言葉だろうし。AIが完全に自分の歌と溶け込むのか、溶け切らないまま異物感が残るのかっていうのも試してみたかった。

―最初に言っていた歌の連続性の部分ですよね。このアルバムでAIに対してジャッジを下そうというよりは、「今」という時代を歌で捉えようとしたとき、そこにAIがあった。

Mom:そう、今はまだAIを巡る議論は鉄が熱い状態だと思うけど、その間に現象としてアルバムに反映させたいな思って。僕自身、人がAIを求める流れになることに納得はあったんですよ。それで「どんな感じなんだろう?」と思ってSuno AIをいじってみたけど、めちゃくちゃ技巧的だし、「CMソングとかは、これでやれちゃうじゃん」と思った。もちろん倫理的に問題視されている部分があることもわかるから、僕自身、AIがいいものか悪いものかはこのアルバムでは判断していないし、正直、そこはまだわからない。でも、こういうものが出てきた以上、人はそれを使っていくと思うんですよ。その上でクリアしていかなきゃいけない問題があるっていうだけで。

―これはすごく気になっていた部分なんですけど、“A I s u g g e s t i ∞ n”の声を子どもの声にしたのは何故だったんですか?

Mom:いろいろ試したんです。成人男性っぽい声、成人女性っぽい声、アナウンサーみたいにカチッとした口調、くだけた口調……。今のAIのイントネーションって不自然ではあるじゃないですか。その不自然さが際立つ形でもよかったんだけど、いろいろ試している中で、子どもの声で再生したとき、人によっては「本当に人間の子どもが喋っているんじゃないか?」と思うかもしれないくらいリアルだったんです。

―僕は最初そう思いました。

Mom:思いますよね。そこまで深い批評性を込めたわけではないけど、2024年のAIの、技術としての途中段階感みたいなものと、子どもの声が合っていたのかもしれないし。同時に、今後AI技術はよりブラッシュアップされて、生活の中で自然と目にする機会は増えていく予感はあるじゃないですか。子どもの声にしたことで、自然とそこも示唆的に聞こえるようになったのかもしれない。僕がSF頭なだけかもしれないけど(笑)、子どもの声ってどうしても示唆的に聞こえちゃうし、恐怖や不安感も募らせる、一番気持ちを揺さぶられるものなんですよね。

INDEX

SNSネイティブの世代に対して明文化して伝えたい、SNS以外の世界の存在

―このアルバム、「子どもがよく出てくるアルバム」という印象が個人的にはあって。それは“A I s u g g e s t i ∞ n”の声もそうだし、あとは「ティーンネイジャー」という存在もそう。“ティーンエイジ≠ネイション”という曲もあるし、“# 天使よりもショットガンが欲しい”も若者を歌っているような曲だと感じました。

Mom:たしかに。アルバムを作っているとき、「ティーンに向けて歌いたい」と言っていたんです。それは自分の中にある「10代的なもの」の成仏という意味でもそうだし、今現実に10代として生きている人たちがどんなことを考えて、どんなふうに世界を見ているんだろう? ということを想像しながら作っていたっていう意味でもそうだし。

―今の10代の人たちを想像すると、どんなことを感じます?

Mom:今日ワードとして何回も出てきているけど、SNSがあるじゃないですか。たしか僕は高校生の頃にTwitterを始めたんですけど、高校からTwitterって、完全にネイティブっていう感じではなくて。自分の実生活や人間関係があったうえで、ある意味、補助的な世界としてバーチャルな空間があるっていう感覚が少なくとも自分にはある。だからこそTwitterでの気持ちの発露には一定のためらいがあるんですけど、物心ついたときからSNSがある若い世代は、きっと違和感なく一通り使っていけるんですよね。もちろん人によるとは思うけど。でも、「それってどういう感じなんだろう?」って、ふとしたときに考えちゃうんです。きっと、そこから振り落とされちゃう瞬間もあるじゃないですか、生きていれば。

―そうですね。

Mom:本当は世界には、いろんな時間の流れ方があると思うんです。人と喋っているときの時間とか、なにかを思い出しているときの時間とか。でも、たまにソーシャルメディア上で流れる時間が全部みたいに思ってしまう時があって。そんな風に感じてる人も多いんじゃないかなって思います。これは10代の子に限らずですけど。そういう人が、なにかの拍子にその流れから振り落とされてしまうことってあると思うんですよね。個人的に食らってしまう出来事が身の回りで起きたり、社会的な大きな出来事に気持ちが持って行かれたり。そうなったときに、自分の感情が攻撃的な方向に結びつくことや、「自分はもう死ぬしかない」くらいの気持ちになっちゃうこともあるかもしれなくて。そこに対して、僕は「いろいろな時間の流れがあるんだよ」ということを歌える気がしたんです。

―なるほど。

Mom:みんなスマホで聴いているだろうから、このアルバムを聴いている間にも通知は来るんだろうけど(笑)、でも、自分の歌があれば、意識はそこから1回解き放たれるんじゃないかっていう。「ネットとリアル、どっちが本当の自分か?」みたいな話は、別にもういいんです。SNSは承認欲求がどうこう、みたいな話をする気もない。承認欲求なんて、人間関係があれば普通に生まれるものなんだから。ただ、「いろんな時間の見え方や、時間の流れ方があるんだ」ということを、歌で伝えることができるんじゃないかと思った。今、なにかに必死にしがみつきながら「ここで頑張らないと」と思っている人が、ふとした拍子に穴に落ちちゃう瞬間があるとしたら、その瞬間を歌いたいと思った。それができれば、聴いた人も「ここには、ちゃんと時間があるんだ」と思えると思うから。

INDEX

「創作の中での政治性を浮かび上がらせたい」

―もうひとつ、アルバムのタイトルにある「ポリティクス」という言葉は、Momさんにとってどんなニュアンスを持つ言葉なんだと思いますか?

Mom:たとえば「ミュージシャンが政治を語るのはどうか?」みたいな議論を未だによく見るけど、そういった議論が起こること自体がそもそもおかしな話だなと思うんですが。

―うん。

Mom:ただその上で、「ミュージシャンと政治」みたいなことって、大体はこういうインタビューみたいな、オフィシャルな態度を指して言われるんですよね。逆に、創作の中での政治性を見出そうとする批評的な視点って、あまりボキャブラリーがないと思うんです。時事ネタみたいにワードとして社会的な関心が高いものが入っている、みたいなことが指摘されて、それでやっと、みたいな。

音楽アルバムを作るにあたって、人となんてことのない会話をする中に、一瞬、揺らぎがある。そういう方向から「今」を浮かび上がらせたかった。リリックや詞って、肉体的に響いてこそ飛躍するものだし、そういう創作表現の側からアプローチできる政治性って絶対にあるから。もちろんアクティビズムやスローガン的なものと接続していく方向性もあるし、やり方はひとつじゃない。たとえば映画やドラマのちょっとした会話から、「今」が浮かび上がってくる瞬間ってあるじゃないですか。

―ありますね。

Mom:そういうものを観ると「やっぱり、表現にはこれができるじゃん」と思うんですよ。もし、今切実に生きていて、社会のことなんて1ミリも考えられないくらい自分のことでいっぱいいっぱいの人がいたとしても、その人を歌うことで、絶対に「今」を語ることはできると思った。うまくいくときもあれば、シニカルになり過ぎちゃってうまくいかないときもあるけど、とにかく、自分の視点を通して「今」を歌うことで見えてくることがあれば、それはすごくいいことだと思うんです。

INDEX

選択の連続を生きる中で忘れたくない、「人はみんな、刹那に葛藤があった」ということ

―最後に改めて、アルバムの最後が“刹那3.0”なのは素敵だと思うし、アルバムのリリース直前にこの曲のミュージックビデオが公開されたのもよかったなと思っていて。

Mom:あの流れよかったですよね(笑)。“刹那3.0”を最後に置いたのは自分でもよかったなと思います。自分の中の葛藤も、社会に対して思うことも、「歌は人に届く」っていうことも、「全部歌うぞ」っていう曲だし、この曲がアルバムの最後にあることで、気持ちが回っていく感じがします。

―「うまくいくのさ、なにもかも」という言葉に通じることだと思うんですけど、“22時44分の<バースデーケーキ>”で歌われる<Everything is alright>とか、あるいは<大丈夫>という言葉とか、どこかでこういう肯定的なことを歌い続けようとするところがMomさんにはありますよね。

Mom:今回、AIのスキットが4つあって、「睡眠の質は大事ですよ」とか、「バランスの取れた食事をとりましょうね」とか、正しいことを言うじゃないですか。もちろんその通りにしたいけど、自分の生活の質を整えていくには、人間だからエネルギーがいるんですよね。人って、普通は1日に何食食べるんでしたっけ? 3食?(笑)

―3食(笑)。

Mom:3食、食事するって大変なことじゃないですか。みんな仕事したりしているのに。もちろんAIが言っていることはわかるけど、「それができないから、こっちは大変なんだ」って。

そういう自分の中にある「苦しいな」っていう気持ちがあって、そこからどうやって「俺は大丈夫だ」という方向に持って行くのかを、考えているのかもしれないです。どうにもならなくても、それはそれでいいんですけどね。そういう歌も居場所になってくれることは知っているから。でも、せっかく音楽アルバムとして聴いてもらうなら、聴いたあとに残っている言葉が、ちゃんとぬくもりのある言葉だったらいいなと思うし、そこに辿り着くまでのプロセスを見せたい。

―うん。

Mom:不安や揺らぎの中でも、今、決めなきゃいけないことはあって。それは自分のことでもそうだし、政治のことでもそうだし。完全に納得いっていなくても、まだどうなるかわからなくても、今この段階で決めなくちゃいけないことがある。生きるって、その連続じゃないですか。

その一つひとつの選択をすることは苦しいことだし、後悔することもあるけど、その選択に至るまでの自分の葛藤は本当だし、それはなくならない。生きるって、行動そのものだけじゃないんですよね。そこに至るまでの、いろいろな感情の動きがある。でも、それは段々と見えなくなっていくし、忘れていってしまう。それで自分を責めちゃうこともあるけど、でも人はみんな、刹那に葛藤があったんだと思う。それをちゃんと歌えているといいなと思います。

『AI と刹那のポリティクス』

アーティスト:Mom

01. A I s u g g e s t i ∞ n 0 1

02. _____identitycrisis______

03. “愛”と“光”のブルース!!!!!

04. 22 時 44 分の<バースデーケーキ>

05. ティーンエイジ≠ネイション

06. A I s u g g e s t i ∞ n 0 2

07. 4RTIFICI4L L♡VE?

08. 消失点{fade-out}

09. post______no__future

10. -ロンググッドバイ-

11. A I s u g g e s t i ∞ n 0 3

12. ★に願いを

13. [SERΦTΦNIN]

14. ワークアウト’25

15. # 天使よりもショットガンが欲しい

16. A I s u g g e s t i ∞ n 0 4

17. 恋におちて、それから⇔

18. 刹那 3.0

配信はこちら:https://linkco.re/PTsS8cG5

購入はこちら:https://clubdetox.stores.jp