レディー・ガガ約5年ぶりのオリジナルアルバム『MAYHEM』が、2025年3月7日(金)にリリースされた。初期のガガを思わせるダークなダンスチューンから、ブルーノ・マーズとのデュエットまで、バラエティに富んだ15曲を収録した本作を、音楽ライターのimdkmが解説する。

INDEX

多彩なサウンドの原点回帰的なアルバム

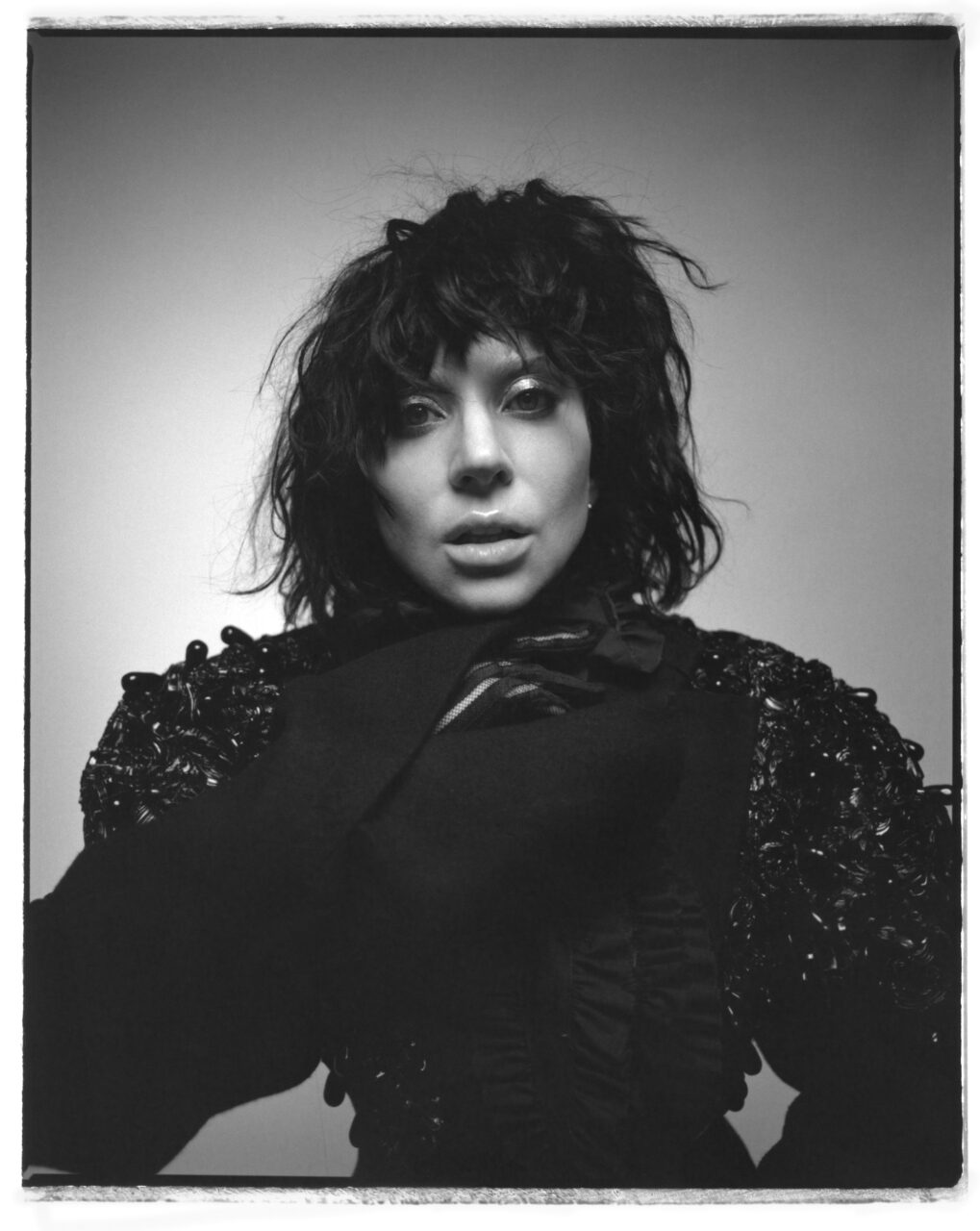

レディー・ガガのニューアルバム、『MAYHEM』がリリースされた。ソロでのフルアルバムとしては、ハウスミュージックにオマージュを捧げた前作『Chromatica』(2020年)から約5年のブランクを経た一作だ。とはいえ、トニー・ベネットとのコラボレーションや、俳優としての活動や映画関連作品のリリース、あるいはラスヴェガスでのレジデンス(長期公演)も開催するなど、ガガはアメリカのエンターテインメント界で確固たる存在感を放ってきた。そんなガガが果たしてどのようなアルバムをつくりあげたのか、リリース前から大きな注目をあつめてきた。

『MAYHEM』を一言であらわすなら、2000年代末に衝撃的なデビューを果たしたポップアクトとしてのレディー・ガガへの「原点回帰」だ。すでに、さまざまなメディアのインタビューやレビューが、本作のそうした側面に高い評価を与えている。アメリカの華やかなショービズの世界へ挑んできたガガが、アグレッシヴでカオティックな初期のバイブスへと立ち返る。ゼイン・ロウによるガガへのインタビュー(※1)が、彼女がアーティストとしての形成期を過ごしたニューヨークのロウワーイーストサイドにあるカフェで収録されているのは、そんな本作の性格を象徴するプロモーションといえよう。

アルバムのサウンドは、ユーロダンス的なケレン味のあるダンスポップにダークなツイストを加えた初期のガガを彷彿とさせるトラックから、怒りの感情を押し出した(本人いわく)「エレクトログランジ」な楽曲、快楽主義的なディスコチューン、ドラマチックなバラード……と多彩。特にダンスポップ路線についていえば、CirkutやGesaffelsteinといったプロデューサーの参加もあいまって、昨年きっての話題作Charli XCX『Brat』を連想するところもある。『Variety』紙などは、“Abracadabra”をCharli XCXの”Von Dutch”になぞらえて評価している(※2)。しかし、たとえば「『Brat』以降」の作品として『MAYHEM』を語るのならば、『the Quietus』でCJ・ソープ・トレイシーが、そもそもガガは「マドンナの1990年代と『Brat』の2020年代のあいだをつなぐ存在」なのだと指摘している(※3)のが重要だろう。

※1 Lady Gaga: The MAYHEM Interview with Zane Lowe https://www.youtube.com/watch?v=ts-r3J0uqdk

※2 A Guide to Lady Gaga’s ‘Mayhem’ References: David Bowie, Prince, Herself, and More https://variety.com/2025/music/news/lady-gaga-mayhem-references-prince-bowie-1236331181/

※3 Reviews Lady Gaga Mayhem https://thequietus.com/quietus-reviews/lady-gaga-mayhem-review/

INDEX

「ごった煮」を後押ししたプロデューサー=パートナーの助言

一方、ガガがさまざまなインタビューで語るところによれば、彼女が本作のインスピレーションとしたのはちょっと意外なものだ。デヴィッド・ボウイ、プリンス、Earth, Wind & Fireといった名前に加え、Radiohead、The Cure、Nine Inch Nailsも挙げている。どれもビッグネームでベタといえばベタだけれど、それらが一同に介するところは少し想像しづらい。ほかにもグランジやフレンチエレクトロ、インダストリアルといったジャンルにも言及している。

そもそも、「ポップ」というのは、ジャンルのオーセンティシティを追求するよりも、むしろさまざまなジャンルのごった煮であることこそが魅力である。という意味では、多彩なリファレンスと同じくらいジャンルの振れ幅がある『MAYHEM』のサウンドはただしく「ポップ」ではある。しかし、昨今のポップミュージックのビッグネームは、むしろ特定のサウンドとむすびついた綿密なコンセプトを練り上げる傾向にある(その最大の成功例がビヨンセのコンセプチュアルな三部作を成す『RENAISSANCE』や『COWBOY CARTER』だろう)。

そうした現状と比較すると、『MAYHEM』は明晰なコンセプトをサウンドを通じて届けるような作品ではない。むしろ、『ELLE』でのインタビュー(※4)で語っているように、これまで同様アルバムごとにキャラクターを演じあげるのではなく、アーティストとしての自分自身の姿を提示するような作品にしたという。

そのきっかけとなったのは、本作の協働プロデューサーに名を連ねる、ガガのフィアンセでもあるマイケル・ポランスキーの一言だ。『ニューヨークタイムズ』でのインタビュー(※5)で語るところによれば、収録曲の“Perfect Celebrity”を書いた段階では、ロック色の強いグランジアルバムにするプランもあったそうだ。しかし、アルバムのテイストをひとつに絞るよりも、これまでにつくってきた多彩な楽曲を提示したほうがいい――「なにかひとつのものになろうとしなくてもいい」とポランスキーから助言を受けた。それが、バラエティに富んだ、まさに混乱(mayhem)としての本作につながっていったという。

※4 Lady Gaga Tells Us Everything You Want To Know About ‘Abracadabra’ After That Spectacular Grammys Reveal https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/a63631038/lady-gaga-abracadabra/

※5 The Interview Lady Gaga’s Latest Experiment? Happiness. https://www.nytimes.com/2025/03/08/magazine/lady-gaga-interview.html

INDEX

Gesaffelsteinとの共同作業の充実した成果

前置きが長くなってしまった。アルバムの内容について具体的に聴いていこう。

冒頭を飾る“Disease”から“Abracadabra”は、初期への回帰を高らかに告げるようなダークなダンスポップ。特に“Abracadabra”は“Just Dance”や“Poker Face”といったヒット曲を思い起こさせる。ピアノやレゾナンスの効いたベース、中毒性のあるフックなど、ダークな要素とメロディアスな要素が絡み合う、ガガらしい、しかし自己模倣を感じさせない堂々とした楽曲だ。

一方、怒れる「エレクトログランジ」として続くのが、“Garden of Eden”や“Perfect Celebrity”だ。ロック色が強い楽曲だが、生々しいシンセの音色にGesaffelsteinの貢献が感じられる。とりわけ、“Perfect Celebrity”のダイナミックさは特筆すべきだろう。もっとも、ガガ自身はグランジと言っているものの、むしろインダストリアルなNine Inch Nailsを彷彿とさせるし、ゼイン・ロウに語ったところでは、そもそもこの曲で直接にリファレンスとしたのはThe Cureの“Never Enough”だという(グランジとは?)。“Garden of Eden”も、グランジというよりは、ゼロ年代のグウェン・ステファニーにインダストリアルを接ぎ木したような質感だ。

本作のベストを挙げるとすれば、個人的に推したいのはGesaffelsteinをフィーチャーした“Killah”だ。リズムボックスが鳴り響くプリンス風のファンクチューンなのだが、ちょっと浮いたようなシンセリフが楽曲を通じて反復し続ける。これもNine Inch Nails的と言えそうだが、アナログシンセにシンプルなシーケンサーでつくったようなプリミティヴなリフは、まるでDAFあたりのEBM(エレクトロニックボディミュージック。EDMではない)のようだ。アウトロで倍速のエイトビートになるところなんかはほとんど“Der Mussolini”や“Alle gegen Alle”といったDAFのクラシックそのもの。

プリンス meets DAF。とんでもない組み合わせだが、Gesaffelsteinがいなかったら、もっとストレートなファンクになっていたかもしれない。ゼイン・ロウとのインタビューでも語られているように、もともと『ARTPOP』の制作時に一緒に仕事をしたかったプロデューサーのひとりだったそうだが、“Garden of Eden”、“Perfect Celebrity”、“Killah”などを聴くにつけ、10年越しに実現した共同作業は非常に充実した成果を生み出している。

INDEX

キッチュ / キャンプな感覚を残すディスコサウンド

アルバム中盤、“Zombieboy”から“Shadow Of A Man”あたりまでは、ディスコやファンキーなAORテイストの楽曲が続く。芯が太くダイナミックなガガの歌唱が、ディスコの快楽主義的なグルーヴによく映えている。また、ディスコをやるにしても、現代的な洗練やサウンドのアップデートを施すのではなくて、ディスコが持つキッチュさやキャンプな感覚を、保身的なアイロニーに陥らず堂々とやってのけるあたりにガガのアーティストとしての強さが現れているように思う。

“Zombieboy”はキャンプなディスコチューンだが、Duft Punkの『Discovery』を彷彿とさせるところがある。特に、硬質なベースラインに加えて、速弾きのようなディストーションギターのフレーズは、“Aerodynamic”のような楽曲を連想させられる。“Shadow Of A Man”にも、ディスコサウンドにロックなギターががっつり取り入れられている。こうしたギターに特に強く感じるのだが、ダンスミュージック、特にディスコがもつ「いなたさ」や「いかがわしさ」を脱色しないあたりにガガが愛される所以があるはずだ。そうしたサウンドをゴージャスに繰り広げつつ、“Shadow Of A Man”は男性中心の音楽業界でソロアーティストとして活動してきたかつての自分の姿を力強く振り返る内容になっているのも見過ごせない。

ラストを飾るのはバラード3連発。ポランスキーをクリエイティヴなパートナーとして、サウンドもアーティストとしてのアティチュードも問い直した本作の成り立ちを考えれば、“Blade of Grass”は本作のストーリーを完結させるのにうってつけの、重要な曲だ。なにしろ、草の葉を指輪にして永遠の愛を誓うロマンティックなストーリーは、ガガとポランスキーの実際のやり取りをモチーフにしているというのだから。そう考えると、ブルーノ・マーズとの“Die with A Smile”はどうしても蛇足に思える。ラグジュアリーでドリーミーなサウンドも、メロディアスでドラマチックなソングライティングも、ハリウッド的、ラスベガス的にすぎるところがあり、原点回帰を目指す本作からはいささか浮いている。

『MAYHEM』は、初期のガガを思わせるケレン味を取り戻しつつ、キャリアを重ねたうえでこそ可能な、アーティストとして活用してきたペルソナと自分自身とを結びつけ直す、円熟の作品でもある。アグレッシヴなダンスポップやキャンプな側面を強めたディスコサウンドもさることながら、要所要所で顔を出す、すっかりありきたりになった1980年代風一辺倒ではない(むしろポストパンクやEBM、インダストリアルを思わせるような)アナログシンセのウォームな攻撃性がアクセントになっているところに、ガガの新たな表現の幅も感じられる。そんなアルバムを象徴する曲としては、やはり“Killah”を推したい。繰り返し聴く一曲になりそうだ。

レディー・ガガ『MAYHEM』(CD)

2025年3月7日(金)発売

価格:3,300円(税込)

UICS-1413

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden Of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Can’t Stop The High *

6. Vanish Into You

7. Killah (feat. Gesaffelstein)

8. Zombieboy

9. LoveDrug

10. How Bad Do U Want Me

11. Don’t Call Tonight

12. Shadow Of A Man

13. The Beast

14. Blade Of Grass

15. Die With A Smile (with Bruno Mars)

*日本盤&一部海外限定盤ボーナス・トラック