8月30日(金)よりアニメ映画『きみの色』が劇場公開中。何より注目は、監督・山田尚子×脚本・吉田玲子×劇伴・牛尾憲輔という、映画『聲の形』のクリエイター陣による最新作であることだろう。

若者の感情やコミュニケーションという共通のテーマを持ちながら、『きみの色』は穏やかで心地よい空気に満ちた「溢れ出る感情」を肯定する映画だった。

INDEX

『聲の形』と共通する「感情」や「コミュニケーション」というテーマ

映画『聲の形』はたくさんの絶賛の声が届いた一方で、原作マンガから小学生時代のいじめを発端とした物語でもあり、観るのがつらい、拒否反応を覚えたという声も少なくなかった。

そして、同じクリエイターチームが手がけた『きみの色』は、若者たちが傷つけ合う様を捉えた『聲の形』のアンサーともいえる。後述する「溢れ出る感情」を肯定的に捉えた作品で、いじめが描かれることもなく、関係がギスギスしたりもせず、穏やかで心地よい空気に満ちている。それでいて「若者のコミュニケーション」へ真摯に向き合った物語がつづられていること、繊細で丁寧な心理描写は共通している。そのため、『聲の形』のファンはもちろん、そちらが苦手だったという人にも、劇場で観てほしいと心から思える。そのさらなる理由を、本編の内容に触れながら解説していこう。

INDEX

音楽を通じて隠していた本音が溢れ出る

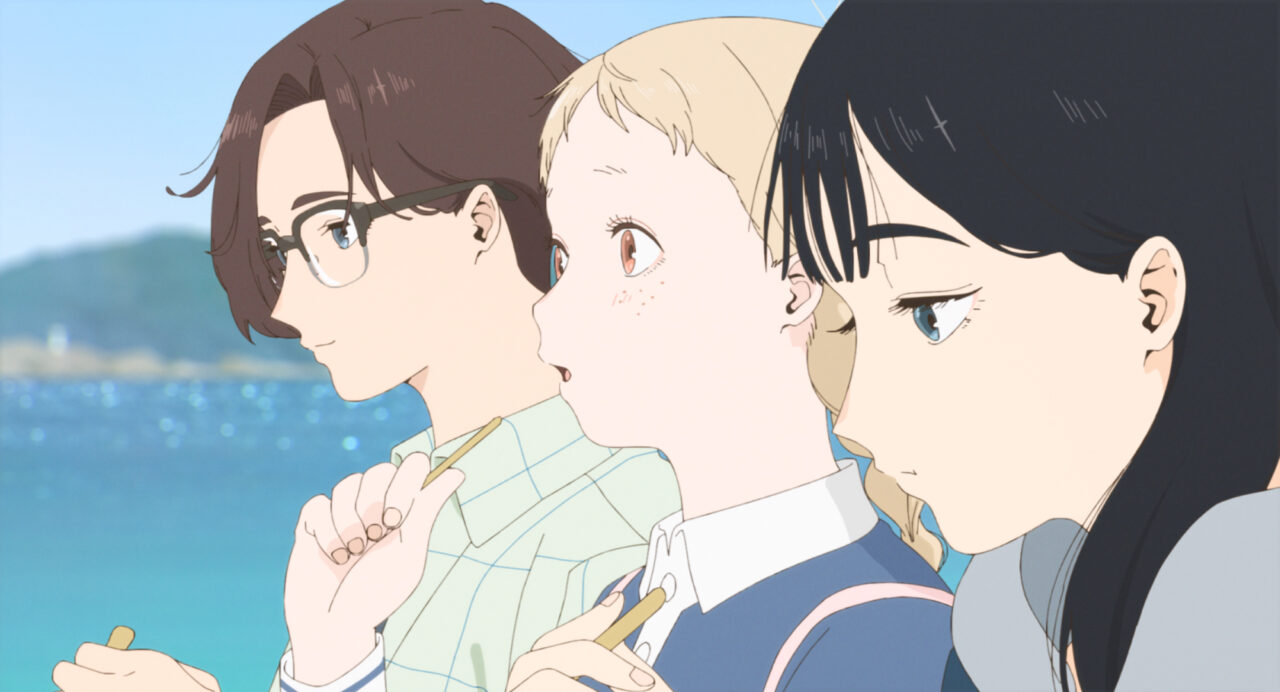

長崎市内のミッションスクールに通う高校生・トツ子は、古書店で働いている少女・きみと、隠れて音楽活動をしている少年・ルイと出会い、バンドを組むことになる。

メインキャラクター3人の共通点は「周りに『好きな気持ち』を隠している」こと。トツ子は表裏のない天真爛漫な女の子のようで、その場を取り繕うようなウソをついてしまったりする。きみは退学したことを家族に言えないままだし、ルイは母親の期待通りに医者の道に進むと言いつつも音楽を愛してやまないのだ。

そんな3人の本音(感情)が、音楽を通じて次第に溢れ出す様が本作の大きな魅力だ。たとえば、トツ子が古書店で一緒にバンドを組みたいという(彼女自身も唐突だと思ってしまう)提案をして、きみに心良く「やりたい」と言われた時の、驚きと嬉しさがいっぱいになったリアクションは、笑ってしまうほどにいじらしくてかわいい。そういう溢れる「好き」の感情は、何も隠さなくたっていい、「それでいい」と多くの人が思えるのではないか。

INDEX

「好きなものを好き」といえるつよさ

その「それでいい」ことがさらに伝わる、山田尚子監督による本作の企画書の言葉を、そのまま引用しておこう。

思春期の鋭すぎる感受性というのはいつの時代も変わらずですが、すこしずつ変化していると感じるのは「社会性」の捉え方かと思います。

すこし前は「空気を読む」「読まない」「読めない」みたいなことでしたが、今はもっと細分化してレイヤーが増えていて、若い人ほど良く考えているな、と思うことが多いです。

「自分と他人(社会)」の距離の取り方が清潔であるためのマニュアルがたくさんあるような。表層の「失礼のない態度」と内側の「個」とのバランスを無意識にコントロールして、目配せしないといけない項目をものすごい集中力でやりくりしているのだと思います。

ふとその糸が切れたときどうなるのか。コップの水があふれるというやつです。彼女たちの溢れる感情が、前向きなものとして昇華されてほしい。「好きなものを好き」といえるつよさを描いていけたらと思っております。

公式サイト記載の、山田尚子監督による本作の企画書より

なるほど、若者、特に思春期の少年少女は「コミュニケーションにとても気を遣っている」のだろう。周りを意識して、よく考えた末の、コントロールされた社会性ももちろん大切なものだろうが、山田尚子監督は「コップの水が溢れ出る」ような、「好きなものを好き」という気持ちを肯定してほしい、それはきっとつよさにもなるという優しさを、本作に注いでいるのだ。

「気を遣って隠していた」「でも『好き』が溢れ出す」は、同じく山田尚子監督×吉田玲子による脚本の映画『リズと青い鳥』や『たまこラブストーリー』でも描かれたことだ。さらに、同コンビのテレビアニメ『けいおん!』がそうだったように、豊かなアニメで描かれた演奏シーンでも、その「好き」がたっぷりと表現されている。そうした点から、『きみの色』はこの2人の集大成ともいえるだろう。

INDEX

「色」が見えることの意味

主人公であるトツ子は人の「色」が見えるという特性を持っているのだが、SF物語の超能力のように、何かの事態を具体的に解決したりはしない。しかし、そのことにこそ意味がある。山田尚子監督は「私たちも生活している中で、なんとなく人を感じるときの無意識的な特徴があると思うんです。ご覧いただく方の感覚を何か代入出来るきっかけがあったらいいなと考えて、トツ子は人を色で感じるということにしました」とプレス向け資料で語っている。

この言葉通り、劇中でトツ子が見る色とは、現実にもある「人を感じる」という抽象的な感覚を、視覚的に表現したものだと捉えたほうがいいだろう。

そして、十人十色という言葉がある通り、人の特徴や魅力はそれぞれだ。そんな中でも、トツ子はきみの「鮮やかな澄み切った雲ひとつない真夏の空の色」のようなきみに強く惹かれる。一目惚れでも憧れでもない、言語化できない気持ちを「色」が示しているとも取れるのだ。

一方でトツ子は、「私自身の色は見えない」という悩みも抱えている。それこそ若者が抱きがちな「自分が何者でもない」や「どうすればいいのかわからない」といった漠然とした不安にリンクすることだろう。そんな彼女が、どんなふうに「自分の色」を見つけられるかにも、ぜひ注目してほしい。