違法な落書きであり、かつアートでもある。描くところを発見されれば逮捕される恐れもある一方で、歴史に残る作品となる可能性もある。矛盾を抱えた文化といえるグラフィティ。

そんな複雑な文化を題材にした小説『イッツ・ダ・ボム』(井上先斗・著)が2024年9月に上梓された。ストリートカルチャーに精通し、インディペンデントマガジン『DAWN』の編集者でもある二宮慶介は、本作をどう読んだのか。小説の魅力を、3つの視点から紹介する。

INDEX

魅力1:グラフィティ×ミステリー小説。その抜群の相性

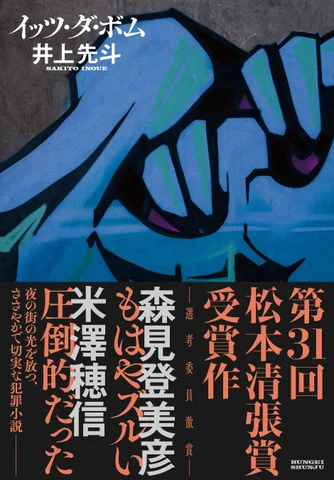

「第31回松本清張賞」受賞のグラフィティを題材にした小説『イッツ・ダ・ボム』。表題のグラフィティをカバー全面に敷いた大胆な装丁もあって、書店では一際目を引いている。

ストリートファッションの浸透や近年のラップバブルの影響もあって日本でも「グラフィティ」という単語は一般的にも知られるようになったと思うが、そう聞くとすぐにイメージできるスプレーで書かれた立体的な文字。それら全般を指してグラフィティと呼ぶわけではないことを、まずははっきりさせておきたい。

グラフィティをグラフィティたらしめるもの、それはタグネームと呼ばれる己の署名を許可なく路上(ストリート)に書く行為だ。その行為があってこそ、はじめてグラフィティと呼ばれるものになる。裏を返すと路上に書かないアーティストによるグラフィティテイストな作品は、ストリートアートとは言えるがグラフィティではない。つまりグラフィティと違法性は切ってもきれない関係にある。

あらすじ:公共物を破壊しない手法でメッセージを伝えるグラフィティライター界の新鋭ブラックロータス。第1部は、その正体と思惑を、うだつの上がらないライター・大須賀アツシが探ろうとする。第2部では、20年近くストリートに立つグラフィティライター・TEEL(テエル)と、「HED」と名乗る青年の物語が展開。馬が合った二人はともに夜の街に出るようになる。

本書は、前半・後半の2部で構成されている。前半はうだつの上がらないライター(物書き)、大須賀アツシが自分の名を上げるための格好のネタとして、「日本のバンクシー」と呼ばれ、賛否を巻き起こすパフォーマティブな作品を路上に残し巷の話題をさらっていた正体不明のアーティスト、ブラックロータスを記事にしようと、ストリートアート界では名の知れたフォトグラファーやグラフィティを書く人=グラフィティライターへと取材を重ねていく。後半は、前半に取材対象者として登場した、ストリートにこだわり続けるグラフィティライター、TEELの視点で書かれている。

ブラックロータスの作品に込められたメッセージの謎を取材を通して紐解いていく、ミステリー小説とも言える1部の展開は、路上にゲリラ的に書かれる性質上、なかば都市伝説のように語られることも多いグラフィティと抜群の相性を見せる。また、本書がデビュー作となる実際の著者、井上先斗の現況と、1部の視点人物である大須賀アツシの設定をダブらせることで、フィクションとノンフィクションの境界線が曖昧になり、妙なリアリティーが立ち上がる構造は、その存在が本書誕生のきっかけになったと言うバンクシーが監督した映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』(2011年)とも二重でかかっており、実に巧妙だ。加えて、冒頭よりグラフィティとストリートアートの定義やその違いについて丁寧な解説や、グラフィティの捉え方にも個別にグラデーションがあることをそれぞれの登場人物の発言から描き出したりと、読み進めていくうちにグラフィティの知識も自然と会得できるよう書かれている。

INDEX

魅力2:グラフィティライターの心情を豊かに表現

そして、本書を特別なものにしているのは、なんと言ってもその匿名性の高さから公の場で考えを語ることが稀なグラフィティライター自身の視点に立ち、これまでほとんど言語化されてこなかった心情を詩的に書いた後半部分にあるだろう。

職場のホームセンターからの帰宅時に、バックパックに入れてあるスプレー缶の中で転がる球の音が聞こえるかどうかをボムりに行く判断基準にするTEEL(テール)。呼吸するように「ただ書きたいから書いている」ことをもう十数年近く繰り返してきた、まさにグラフィティライターかくあるべきといった人物像、それがTEEL(テール)だ。

すでにスポットになっているところに自身のスローアップを重ねることはしなかった。書いても良いとお墨付きをもらっているところにボムをして何の意味があるのだ。かといって、グラフィティが今現在ないところであればどこでもいいというわけでもない。感性とタイミングが噛み合う、世界の空隙のような場所が確かにあって、それを見つけた瞬間に腕が勝手に走る。

井上先斗『イッツ・ダ・ボム』

また、実際にグラフィティを書いている様子を目の当たりにすると、身体性を強く要求されることに驚かされるのだが、それが見事な筆力によって臨場感を持って伝わってくるところも本書の読みどころだ。

TEELは案内板に向けてスプレーを噴射した。腕の振りは小さかったが、範囲は広い。不恰好なタグも、元々書かれていた地図や文字も塗りつぶす、たんこぶのように膨れたTから始まるTEELのスローアップが瞬く間に出来上がった。

井上先斗『イッツ・ダ・ボム』

元々、深夜でも車が絶えることはない通りだ。朝が近づいてきて、ますます車の通りが激しくなっている。TEELは深呼吸しながら、拍をとった。今、というタイミングで発進した。この車線からも、反対車線からも、車の振動がボードの車輪の回転までも消してしまいそうな勢いで響いてくる。波乗りでもする気分だった。気がつけば柱が射程距離にある。Tと書きつけて、横へ滑る。次の柱にE、更に次へE、最後、見事にLと書いたところで方向転換し、また車道を横断した。歩道の縁にスケートボードが引っ掛かって座礁する形になる。不恰好ながら受け身を取った後、掌に砂利が食い込むのを感じながら体を回し、戦果を見渡した。どうだ、と思った。

井上先斗『イッツ・ダ・ボム』

INDEX

魅力3:グラフィティの抱える問題に光を当てる

そんなTEELが、HED(ヘッド)と名乗る才能ある若者と出会い、活動をともにするようになるが、グラフィティに対する価値観の齟齬を発端に2人はバトルへと発展していく。

グラフィティは反体制ゆえに法を犯すことは免罪符になり得るのか? そもそも現代の日本においてグラフィティを書くことはカウンターカルチャーとして成立しうるのか? グラフィティが構造的に抱える問題を、淡々とした語り口ながら世代間の認識の差と比べながら明らかにする。

もちろん筆者はカウンタカルチャーとしてのグラフィティの精神性を支持している。ただし、それを描いた人物や場所、タイミングなど複合的な要因が絡み合った上で、良し悪しが判断されるため、単純な二項対立に収められるものではない。本書では、そうした正しいか、正しくないかのジャッジを読み手へ委ねたところも共感できた。

批判的思考を持って見ると、クライマックスの1つで橋にぶら下がった状態で消化器を吹くシーンがあるが、それを現実で行うのは困難なことなど、グラフィティそのもののディテールに関しては詰められる箇所がなかったとは言えない。ただしそれらを差し引いても、非常によくできた1冊であることに違いはない。

多くの人が視線をスマホに落としている現代において、路上に書いたグラフィティが不特定多数の目を鮮やかに奪ってきた、その有効性は薄れてきている。しかしグラフィティの本質は<俺たちだけに聴こえる 特殊な電波>(RHYMESTER”B-BOYイズム”)よろしく、グラフィティライター同士に伝わることが何よりも優先される。電車に乗っているとき、歩いているとき、建物と建物のあいだにある隙間やスペースに意識せずとも目が行くようになったら、それがグラフィティの世界の入口だ。すると、これまで素通りしていた景色が新しい見え方をする。視点が変わると見える世界も変わる。『イッツ・ダ・ボム』は、その格好の手引きとなってくれるだろう。

『イッツ・ダ・ボム』

著者:井上先斗

発売日:2024年09月10日

価格:1,650円 (税込)

発行:文藝春秋

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163918938

https://amzn.asia/d/9yKam6E