『国際芸術祭「あいち2025」』が2025年9月13日(土)から11月30日(日)まで開催される。同芸術祭は、2010年から開催されてきた『あいちトリエンナーレ』から数え、今回で6回目を迎える。愛知芸術文化センター(名古屋市)や愛知県陶磁美術館(瀬戸市)、瀬戸市のまちなかを会場として、テーマ「灰と薔薇のあいまに」のもと、現代美術・パフォーミングアーツ・ラーニングの3本柱で構成される。

芸術祭というと、アート好きを対象にした催しに聞こえるかもしれない。しかし『あいち2025』は手塚治虫の『来るべき世界』を始め、日本の大衆文化、小説、映画、音楽のさまざまなシーンや事例も参照しており、現代を生きる誰もが無関心ではいられないテーマを扱っている。キービジュアルは漫画家の五十嵐大介が手掛けていることからも、アート好きに限らずより広く開いていきたいという芸術祭の意図を感じる。

まずはフール・アル・カシミ芸術監督と、パフォーミングアーツ部門キュレーターの中村茜の対談から、『あいち2025』の本気に触れてみたい。

INDEX

戦後80年。戦争は現在進行形で続いている

—まずは全体のコンセプト「灰と薔薇のあいまに」についてお伺いさせてください。

アル・カシミ:掲げたコンセプトはとても重いと言われますが、それは今の世界自体の空気の重さなのだと思います。「灰と薔薇」というアドニス(※)の言葉を引用したのは、すごく詩的な表現だったからです。つまり過去には、環境と人間はいい関係を築くことができていたかもしれない。でも、それを現在は破壊し続けている。そして、すべてが破壊し尽くされた後でも、何か新しいものが生まれるんだということをアドニスは言っています。その点がすごく詩的ですよね。「あいま」というのは、現在のとても厳しい状況下において、その瞬間瞬間に、私たちはどう存在し得るのかという問題提起になると思いました。今回のテーマでは「人間と環境の関係」に焦点を当てていて、環境と共に生きているのか、あるいは対抗する形なのかという問題を扱っています。それは、パフォーミングアーツのプログラムも同じです。

※1930年シリア北部ラタキア県生まれ、現代アラブ世界を代表する詩人。1955年シリア国民党弾圧にともない、党員とみなされて6か月間投獄された後、レバノンへ移住。その後フランスへ亡命し、在住。アラビア語で詩を書き続け、世界各国の言語で翻訳されている。

モダニズムの詩人アドニスは、1967年の第3次中東戦争の後、アラブ世界を覆う灰の圧倒的な存在に疑問を投げかけ、自身を取り巻く環境破壊を嘆きました。アドニスの詩において、灰は自然分解の結果生じるものではなく、人間の活動による産物、つまり無分別な暴力、戦争、殺戮の結果なのです。環境に刻まれた痕跡を通して戦争を視覚化することで、アドニスは、直接的な因果関係や現代的な領土主義の理解ではなく、地質学的かつ永続的な時間軸を通して戦争の遺産を物語ります。したがって、アドニスにとってそれはただ暗いばかりではありません。消滅の後には開花が続くからです。

この感情は、再生と復活のためには必ず破壊と死が先行するということ、そして人類の繁栄のためには、恐怖を耐え忍びながらその道を歩まなければならないという、一般的な心理的概念を表しています。アドニスは、希望と絶望の感情と闘いながら、新たな未来、現在と過去に結びつく恐怖から解放された未来を思い描きます。戦争を国家、民族、部族、人間中心的なものよりも、集合体としての環境という視点から理解しようとすることで、アドニスは戦争の多様な顔を強調します。すなわち、人類が引き起こした戦争、地球に対する戦争、私たち自身の内なる戦争、他者との戦争、ヒエラルキー・服従・抑圧・飢饉・飢餓・搾取をめぐる象徴としての戦争、資源とエネルギーをめぐる戦争、所有権や著作権をめぐる戦争、希望・夢・想像力をかけた戦争などです。

国際芸術祭「あいち2025」公式サイトより。続きはこちらhttps://aichitriennale.jp/outline/index.html

アル・カシミ:例えば、ダンスカンパニーのブラック・グレースは植民地主義や土地の支配の問題を扱っています。コンゴ民主共和国出身の振付家 / 演出家 / ダンサーであるフォスタン・リニエクラは「restoration(返還)」について。つまり植民地化でいろいろなものが奪われてきて、それを返還するというプロセスを扱っています。また、アラブ圏のコンテンポラリーダンス界における代表的なデュオであるセルマ&ソフィアン・ウィスィは人間と動物の関係、音響インスタレーションの先駆者として注目されているクォン・ビョンジュンは人間と環境との関係を深く見つめています。

シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター / 国際ビエンナーレ協会(IBA)会長。アラブ首長国連邦をはじめ中東、そして世界中のアートを繋ぐ支援者として、2009年にシャルジャ美術財団を設立し、現在は理事長兼ディレクターを務める。新たな試みやイノベーションの支援に情熱を注ぎ、国際巡回展をはじめ、レジデンス・プログラム、コミッション・ワークや制作助成、パフォーマンスや映画のフェスティバル、建築物の調査や保存、幅広い年齢層に向けた教育プログラムまで、同財団の活動領域を広げてきた。『第6回シャルジャ・ビエンナーレ(2003)』の共同キュレーターとなって以来、同ビエンナーレのディレクターを務め、2023年の『第15回シャルジャ・ビエンナーレ』のキュレーターに就任。また、2017年には国際ビエンナーレ協会会長に選出された他、シャルジャのアフリカ・インスティテュート会長や建築トリエンナーレ会長兼ディレクターとしても活動。過去にはMoMA PS1(ニューヨーク)やユーレンス現代美術センター(北京)などのボードメンバーも歴任。

中村:今回の作家選出にあたって国際的なプログラムは主にフール(・アル・カシミ)さん、日本やアジアの作家のリサーチは私が担当しました。日本やアジアという立場から今回のテーマに基づいて自然や環境の破壊について考え、人間の存在を扱える作品に思いを巡らせました。

東京都生まれ。日本大学芸術学部在籍中より舞台芸術に関わる。2004年から2008年までSTスポット横浜プログラムディレクター、2006年株式会社precogの立ち上げに参画、2008年より同社代表取締役。2016年から2018年までアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のグランティとしてバンコクとニューヨークに滞在。現代演劇、コンテンポラリーダンスのアーティストやカンパニーの国内外の活動をプロデュースするとともに、サイトスペシフィックなフェスティバルや領域横断的な人材育成事業、動画作品をバリアフリーと多言語で配信するプラットフォーム事業などを手掛ける。海外ツアーや共同制作のプロデュース実績は30カ国70都市に及ぶ。2012年から2014年まで国東半島アートプロジェクト及び国東半島芸術祭(国東半島芸術祭実行委員会主催)パフォーミングアーツプログラム・ディレクター。2019年、True Colors Festival ~超ダイバーシティ芸術祭~(日本財団主催)アソシエイトディレクター兼副事務局長。2020年、アクセシビリティに特化したオンライン劇場「THEATRE for ALL」統括プロデュース。令和3年度(第72回)文化庁芸術選奨・文部科学大臣賞新人賞【芸術振興部門】受賞。

中村:たとえば、メンバー全員が身体障がい者のパフォーマンス集団である態変は、人間の存在を自然の一部として捉え、優生思想や能力主義に抵抗する、身体そのものの価値を作品化しています。同時に、日本は、帝国主義時代に、アジア各地に対する加害者側の立場であり、現在でも沖縄や北海道等を巡って複雑な問題を抱えています。そうした罪の意識やポストコロニアルな意識は、いまの日本では非常に曖昧に消費され続けていますが、その曖昧さを超えられるような表現を考えたいと思いました。また、今年は戦後80年ですが、破壊の象徴としての戦争を語る時、日本では歴史の中のものとして教科書に載っているような存在になっています。でも、戦争は現在進行形で続いています。いかにして現在進行形の戦争と私たち日本人の間に対話を生み出せるのかも意識しました。

アル・カシミ:日本の記者会見で「日本には戦争はありませんからね」と言われて驚いたのを思い出しました。今、その時点ではなかったとしても過去の戦争は今の日本とつながっているはず。何故、そういう風に考えられないのかと思いました。

中村:本当にそう思います。AKNプロジェクトが取り組んでいる喜劇 『人類館』も同じです。現在、大阪・関西万博が開催されていますが、1903年に同じ大阪で開催された万博(第5回内国勧業博覧会)で、アイヌや沖縄、朝鮮などを含む世界各地の人を展示した『学術人類館』が、抗議などの問題に発展したという人類館事件(※)を機に書かれた戯曲がベースになっています。「人類館」という作品の誕生から40年余りが経ち、現代にとっていかにアクチュアルなものとして作品を提示できるか挑戦しています。

アル・カシミ:愛知万博(愛・地球博)から20年で、戦後80年。振り返るにはいい時期なのかもしれませんね。

INDEX

芸術監督・フール・アル・カシミによる作家の選出理由

—作家の選出理由についてお伺いしたいと思います。

アル・カシミ:まずは、オープニングを飾るブラックグレース。2023年に私が『シャルジャ・ビエンナーレ』のキュレーターを務めた際にコミッションをお願いしました。主宰者のニール・イェレミアのインタビュー動画を見ていたら、「太平洋の島で起きている先住民の問題についてダンスで対抗しようとしている」というコメントがあったので、それは何なのだろう?と思いInstagramで連絡をしたのが最初です。話し合いをする中で、その年のビエンナーレのテーマ「Thinking Historically in the Present(現在という時間の中で歴史的に考えること)」に対し、応答するような新作を作ることになりました。それが今回皆さんにご紹介する『Paradise Rumour(パラダイス・ルーモア)』です。この作品はポストコロニアリズム——ポストと言っていますが、今も終わっていませんからポストと言いたくない人もいますが——の歴史を今どう考えるかということについて扱っています。

アル・カシミ:芸術祭のエンディングを飾る、コンゴのアーティスト、フォスタン・リニエクラの『My body, my archive(マイ ボディ・マイ アーカイブ)』は、2017年にNYのメトロポリタン美術館(MET)のレジデンスで制作された作品『Banataba』から始まっています。METには植民地時代にさまざまな国から集められたものが収蔵されていて、そこには彼の先祖にまつわるものがたくさんありました。ほとんどが男性のものでした。彼はそのときに女性、特に彼の家族で亡くなってしまった女性たちに関係するものを選びました。この作品は、表象の問題も扱っているしMETのアーカイブという意味では「返還」の問題も関わってくると思いました。彼は「まだ書かれていない歴史を扱っている」と言っています。

アーカイブは書き残すものであるというのは西洋から押し付けられた概念です。植民地支配以前のコンゴでは、歴史は書き残すものではありませんでした。仮面や彫刻、物語といったようなさまざまな異なる形式で継承されてきました。また、フォスタンが自分の出身地を訪ねた際に、その土地で語り継がれている物語のほとんどが男性のものばかりで女性がまったく表象されていなかった。彼は村の彫刻家に、自分の家族の女性たち、祖母や母の彫刻の制作を依頼します。彼らの文化的なコンテクストの中で彫刻を作るということは、亡くなったものに対して新たに命を注ぎ再生させる行為。歴史の中で不在であった女性たちを生き返らせるために、彫刻を制作しています。

『My body, my archive』では、アーカイブにはどんな方法があるのか、今また別の方法を探すことができるのだろうか、というアーカイブそのものについて疑問を投げ掛けます。そして、西洋から押し付けられたアーカイブは、どうやったら土地の人々のものになるのかという問いをも投げかけています。

INDEX

中村茜のキュレーション作品を解説。歴史に遺されたものと遺されなかったもの、両面から考える

—中村さんにお聞きします。アル・カシミ芸術監督から何名か作家の紹介がありましたが、今回参加する日本の作家が抱える問題意識とつながっているようにも思います。

中村:今のお話はマユンキキが抱える問題意識につながってきます。共同体や文化が大事にしてきた言葉——それは書き言葉ではなく例えば彫刻や服飾、音楽が(支配者側の)博物館に納められてしまっているという歴史。和人により土地を奪われ、同化政策により言語や生活習慣、生業などの変更を余儀なくされた歴史がある。そんな歴史の中で彼女は、アイヌの女性だからこそ起こる“出来事”から着想を得て、作品にしています。でも、一方で彼女は「自分が作品を作らなくていい世の中になってほしい」という話をよくしています。

今回の作品でパフォーミングアーツでは、これまで共演・共作を行なってきたメンバーとともにマユンキキ⁺として参加するマユンキキがテーマにしたのは、三信鉄道(現JR飯田線)という鉄道と祖父の川村カ子ト(かねと)です。愛知県の豊橋から長野県の飯田方面まで続く長い鉄道で、史上最大の難所の一つと言われた険しい渓谷(天竜峡駅から三河川合駅まで)の測量を、彼女の祖父で旭川アイヌのリーダーでもあった川村カ子トが手がけました。それは非常に偉大な功績なんですが、近代化にはもちろん負の側面もつきまとっています。善いことと悪いことには連続性がありますよね。鉄道が開通することによって、人が住めるようになる。すると電気が必要で発電のためのダムができる。ダムを作る裏側には強制労働をさせられた人たちがいて、そこには朝鮮からの労働者も多かった。そうした負の遺産にもきちんと目を向けていきたいとおっしゃっています。

作品は、世代や地域を越えて分断したものを、新たにつなぎなおすように創作され、美術とパフォーミングアーツの両方で発表します。美術はサウンドインスタレーション、パフォーマンスは音や影絵が織りなす舞台体験を予定しています。

中村:アーカイブや記憶という意味ではAKNプロジェクトにも通ずると思いました。彼らは、沖縄が抱えている記憶を現代の人たちにどう継承していくかということを継続的に考えているチームで、戯曲『人類館』の3回目のリクリエーションに挑みます。もともとの戯曲は故・知念正真が書いたものですが、今回は20代と40代という世代の異なる女性演出家の視点で喜劇として作り直します。

中村:先ほど「近代化の影響」という話が出ましたが、オル太の作品の重要なテーマになっています。今回、芸術祭の会場にもなっている瀬戸は、1000年以上続くやきもの産業が、近代化を経て、形を変えていきながらも継続している土地です。瀬戸のやきものの近代化を支えた大きなエネルギー資源の一つに石炭があります。そして、実はこれらの石炭の多くは、九州は筑豊の炭鉱で掘られたものでした。オル太の作品『Eternal Labor(エターナル・レイバー)』は、九州の筑豊、対馬、朝鮮半島に滞在し、炭鉱をはじめ近代化の歴史と現代へのつながりを掘り下げ、現代の女性の労働とも掛け合わせ、近代化の歴史を再解釈しています。

INDEX

美術とパフォーマンス。表現ジャンルを横断する構造の意図

—今回は美術とパフォーミングアーツの両方に参加する作家が3組いて、ジャンルを行き来するようなプログラムはアル・カシミ監督のアイデアだと聞きました。ジャンルを横断するようなプログラムをされた意図を教えてください。

アル・カシミ:それぞれの作家において、何故美術とパフォーマンスの両方に起用したのかには違う理由があります。マユンキキは、彼女という存在をこの芸術祭を通して全体で感じられるようにしたかった。彼女が語る物語はすごく重要だと思うし、展示とパフォーマンスの双方から広く観客に届けたいと思いました。セルマ&ソフィアン・ウィスィは美術作家としては、ユネスコヘリテージにも登録されている、チュニジアのセジュナンという地域の女性が制作する陶磁の人形をテーマにした作品を制作しているので、瀬戸とつながるように思い起用しました。パフォーミングアーツでは、鳩とともにダンスを通じて、人間と動物の関係を問います。異なる媒体で、まったく違うアプローチをしている作家と言えます。

アル・カシミ:パレスチナの作家、バゼル・アッバス & ルアン・アブ=ラーメは、パフォーミングアーツの企画としてクラブイベントを予定していますが、普段、美術館には来ないストリートや音楽の客層、より若い層へリーチしたいと思い起用しました。このパフォーマンス体験をきっかけに、アートに興味を持って美術展に足を運んでもらえたらと思いプログラムしました。

中村:今年5月、『シャルジャ・ビエンナーレ』に行ってきたのですが、パフォーマンスやサウンドと美術が共存しているのがすごくいいと思いました。近年、美術もパフォーマンスもお互いに領域が拡張していて、両者をオーバーラップさせたいというフールの思いがすごくよくわかりました。また、シャルジャではパレスチナからの表現というのが当たり前のように多面的にありました。日本にいると、パレスチナ=戦地というイメージがあって、それ以外のイメージはなかなか伝わってきません。芸術祭という場所で、作品を通じて人と人が出会い、対話が生まれることってすごく大事だなと。目下、私たちはバゼル&ルアンの新作を制作中ですが、彼らの作品についてもう少しお聞かせください。

アル・カシミ:シャルジャにはパフォーマンスに特化したフェスティバルもあり、パフォーマンスシーンも盛んです。でも、私が芸術祭にキュレーターとして関わった時に、新たな挑戦として、別々にあるシーンを一つのコンテクストの中でつなげてみたかった。バゼル&ルアンは、いつもインスタレーションの中にパフォーマンスを立ち上げる作品を制作しています。今回の作品では、パレスチナで撮影した映像がプロジェクションされますが、その映像は色や歪み等様々な加工が加えられレイヤー化され、光や音、テキストとともに没入型の体験を作り出します。彼らはパレスチナがいかに支配され、土地が奪われているかという話ももちろんしますが、同時にパレスチナには今現在どういう人がいて、若い人たちは何を考えているのか、どんな音楽を聞いているのかという「今」を扱っています。彼らが映像で用いるテキストも非常に重要です。

—最後に、美術展鑑賞にもつながるかとは思いますが、お二人にパフォーミングアーツの魅力をお聞きできればと思います。

アル・カシミ:美術とパフォーマンスというジャンルはどんどん拡張していますが、ライブのセッティングで作品を鑑賞するというのは、やはり特別な体験です。まずは、観客がその場にいる。作品を観るというよりも、作品の一部として自分が存在するということが特別な体験として挙げられるのではないでしょうか。

中村:私も同じようなことを考えていました(笑)。少し言葉を変えて言いますね。私が最近よく使っている言葉に「他者の靴を履く」というものがあります。ブレイディみかこさんというイギリス・ブライトン在住の作家による『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』(文春文庫)からの引用なのですが、ここで話される「エンパシー」というのは、体の特性や文化、価値観の異なる相手を理解する知的能力のことで、感情的に共感する「シンパシー」とは異なり、大人になってからでも培うことができる能力なので、共生社会や教育の分野でも注目されています。芸術祭はアーティストの視点を通じて、既存の自分が持っている靴とは違ういろんな「靴」を履くことができる、それを楽しんでいただきたいと思います。

『国際芸術祭「あいち2025」』

テーマ:灰と薔薇のあいまに A Time Between Ashes and Roses

芸術監督:フール・アル・カシミ

[シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター/ 国際ビエンナーレ協会(IBA)会長]

会 期:2025年9月13日(土)~11月30日(日)[79日間]

会場:愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなか

主 催:国際芸術祭「あいち」組織委員会

[会長 大林剛郎(株式会社大林組取締役会長 兼 取締役会議長)]

パフォーミングアーツ 公演スケジュール

★ ミート・ザ・アーティスト

終演後、アーティスト等との対話の時間があります。

♣ リラックス・パフォーマンス公演

♡ 託児サービスあり

◆ブラック・グレース 『Paradise Rumour(パラダイス・ルーモア)』

太平洋の島々に対する“楽園”のイメージにひそんだ“偽り”を問う

躍動的なダンス・パフォーマンス、日本初上演。

Photo:Duncan Cole

サモアなどの太平洋の島々や、アオテアロア/ニュージーランドの先住民であるマオリ等にルーツを持つメンバーで構成されたダンスカンパニーの20年ぶりとなる来日公演。太平洋の島々の楽園(パラダイス)としてのイメージの裏にある、差別や偏見にさらされる移民コミュニティの歴史。彼らが辿った道のりを「希望と抵抗」「悲しみと受容」「抑圧と解放」「信仰と危機」を象徴する4人のダンサーたちが躍動感溢れる力強い動きで表現する。

日本初演

9/13(土)14:00♡、18:30♡、9/14(日)18:30♡、9/15(月祝)14:00★♣♡

会場:愛知県芸術劇場 小ホール(自由席)

◆バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメ、バラリ、ハイカル、ジュルムッド 『Enemy of the Sun (エネミー・オブ・ザ・サン)』

パレスチナの“現在”(いま)を体感する新作ライブ・パフォーマンス。

Photo: Julieta Cervantes

バゼル・アッバス&ルアン・アブ=ラーメが、消し去られ続ける危機にあるパレスチナの風景を今年新たに撮影し、構成する新作パフォーマティブ・インスタレーション。名古屋のクラブ空間で、映像と、パレスチナから招へいするバラリ、ハイカル、ジュルムッドの3名のミュージシャンによるライブ・パフォーマンスが重なり合う。映像の断片から語られるのは、断絶された土地・コミュニティ・歴史との再接続の試み。そして土地とともに生き、とどまり続けるという確かな意思。忘却に抗うパレスチナの現在に立ち会う。

世界初演・新作

9/13(土)・9/14(日)18:00 OPEN/20:30〜 『Enemy of the Sun』パフォーマンス

※18:00-24:00 ゲストDJ等あり

会場:Live & Lounge Vio・CLUB MAGO(中区)(座席なし)

◆クォン・ビョンジュン 『ゆっくり話して、そうすれば歌になるよ』

自然と人、過去から今、そして瀬戸の風土や生活の営みを感じさせる回遊型サウンド・スカルプチャー。

瀬戸の土、水、火、植生、まちや人々から採集した音で構成する仮想世界が、愛知県陶磁美術館の広大な芝生広場の自然風景に重なり、ヘッドフォンを着用すると音の野外彫刻が立ち上がる。精密なGPSと立体音響技術により、現実と仮想の境界が揺らぐ特別な体験。

世界初演・新作

9/13(土)〜9/21(日)9:30〜17:00

10/25(土)〜11/9(日)9:30〜16:30

11/1(土)は9:30〜19:30

※10/27(月)、11/4(火)は休館

会場:愛知県陶磁美術館 芝生広場

※現代美術展チケット(フリーパス、1DAYパス)で鑑賞可能

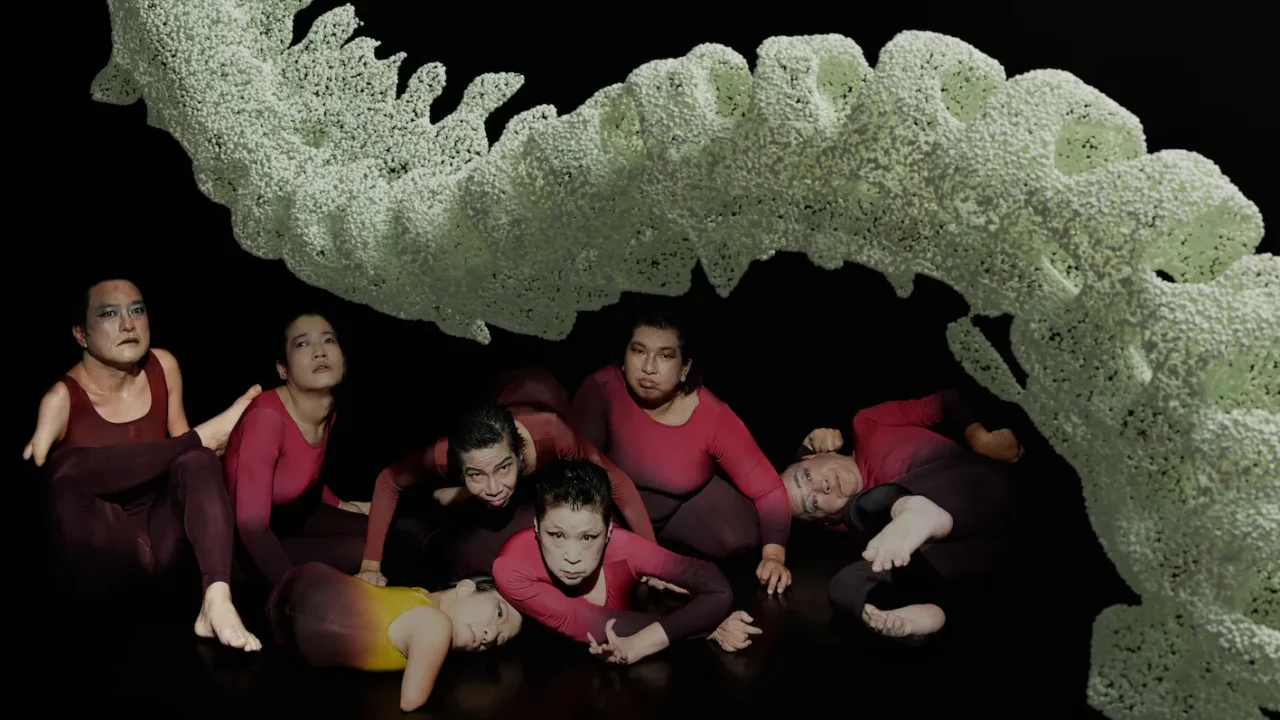

◆態変 『BRAIN(ブレイン)』

脳、身体、人工知能の関係から生命の尊厳について問う。

態変42年におよぶ身体的探究から生まれる最新作。

金滿里率いる態変の表現は、地面に這いつくばる圧倒的な存在感の身体によって、観る者の美意識や価値観を強く揺さぶる。今回のテーマは「脳」。人工知能(AI)が我々の生活の隅々にまで影響を及ぼしつつある近年に応答し、脳による制御から外れる彼らの身体で、脳と身体のねじれた関係を考察する。コラボレーターには、メディア技術を用いた作品を制作するシステム・アーキテクトとして時里充を迎える。現代において、いかに私たちの存在(生命)への尊厳は保たれるのか―態変が社会に問う挑戦的新作。

世界初演・新作

9/26(金)18:30★、9/27(土)18:30♡、9/28(日)14:00♣♡

会場:愛知県芸術劇場 小ホール(自由席)

◆マユンキキ⁺ 『クㇱテ』

言葉、歌、音、光と影によって紡がれる物語。

「以前」と「以後」、「上流」と「下流」、「先祖」と「子孫」― 不可逆とされる大きな流れに橋をかけ、穴を穿ち、道を通す試み。

マユンキキがこれまで共演・共作を行なってきたメンバーとともに、奥三河の天竜川流域や北海道石狩川上流域でのリサーチを重ねた本作。タイトル『クㇱテ』とはアイヌ語で「(場所に)∼を通らせる」という意味の他動詞。出演者であるマユンキキとレㇰポの祖父であり、 日本の鉄道敷設史上最大の難所の一つと言われた奥三河の三信鉄道の開通に大きな功績を残した測量士、そして旭川アイヌのリーダーである川村カ子トの軌跡をたぐり寄せながら創作する。

世界初演・新作

10/3(金)18:30♣、10/4(土)17:30♣、10/5(日)14:00★♣

会場:瀬戸蔵つばきホール(自由席)

10/12(日)13:00♡、18:30♡、10/13(月・祝)11:00♡、16:30♡

会場:愛知県芸術劇場 大リハーサル室(自由席)

◆オル太 『Eternal Labor(エターナル・レイバー)』

「虫みたいだね。うん。私たち虫だよ。労働者は虫なの。

そう言って虫になってしまう。」

『エターナルレイバー』は、世界の負の遺産をたどった『GHOST OF MODERN』(2013)以降、オル太が継続して探求してきた近代から現代へとつながるイデオロギーの問いを深める最新作。

日本列島から朝鮮半島にいたるリサーチを経て、大日本帝国時代と現代の分断・連続性、経済発展の裏で行われた搾取と労働を、現代女性の身体と重ねながら描き出す。見世物化された女性、妊娠できる身体、性差別と権力構造など社会に潜む問題を軸に、展示と公演の両面を通して、オル太ならではの時空を越える重層的な視点とユーモアで、無意味な労働や消費的な生の根底に迫る。

世界初演・新作

10/10(金)18:30、10/11(土)18:30★♡、10/12(日)18:30♡、10/13(月・祝)15:00♣♡、10/15(水)18:30★、10/16(木)18:30、10/17(金)18:30♣、10/18(土)18:30♡、10/19(日)15:00♡

会場:愛知県芸術劇場 小ホール(回遊型)

※同会場にて公演に連動した展示あり(展示のみの鑑賞は現代美術展チケット(フリーパス、1DAYパス)でも可能、予約不要)

10/10(金)〜10/12(日)、10/15(水)〜10/18(土)13:00〜17:30、10/13(月・祝)・11/19(日)10:00〜14:00

◆セルマ&ソフィアン・ウィスィ 『Bird(バード)』

この世界で、人と動物は共に生きていけるのだろうか。

予測不可能な出来事、沈黙、呼吸やまなざしによる鳩と人のがはじまる。

廃墟となった元映画館を棲み処とする鳩との出会いから着想を得た本作。舞台上では、ダンサーと鳩が共演者として、互いの存在を尊重しながら身体による予測不能な対話を紡ぐ。その詩的で繊細な表現は、世界各地で「共に生きること」の本質を問い直し続ける。振付や映像、インスタレーションなど多様な方法で身体や記憶、社会的関係性をテーマにした作品を発表する兄妹ユニットが、人間中心の視点を超え、偶発的で不確かな存在との新たな関係を切り開く。

日本初演

11/14(金)18:30★、11/15(土)18:30♡、11/16(日)18:30♡

会場:愛知県芸術劇場 小ホール(自由席)

◆AKNプロジェクト 喜劇『人類館』

「彼らも私たちと同じ人間なのに……」

沖縄・日本・アメリカを巡って今も続く歴史に、記念碑的傑作の新演出が「ドンデン返し」を試みる。

今も沖縄に多大な影響を残している劇作家・知念正真の代表作『人類館』(初演1976年/岸田戯曲賞受賞)は、1903年の「人類館事件」を起点に、皇民化教育、沖縄戦、米軍統治とベトナム戦争、72年の本土「復帰」を織り込み、沖縄を巡る歴史を白昼夢のような手法で示した記念碑的傑作である。

本作では、娘の知念あかねが2020年に立ち上げたAKNプロジェクトにより、3度目のリ・クリエーションに挑戦。共同演出には沖縄から新進気鋭の新垣七奈、舞台美術に佐々木文美、ドラマトゥルクに林立騎を迎え、戯曲を“喜劇”として捉え直すことで、強さと弱さ、無関心と苦しみ、ゲートの内と外、国家の中心と周縁といった現在に至るまで続く関係の反転を試みる。

新演出

11/22(土)18:30★♡、11/23(日)13:00♣♡、18:30★♡、11/24(月・振休)14:00♡

会場:愛知県芸術劇場 小ホール(自由席)

◆フォスタン・リニエクラ『My body, my archive(マイ ボディ・マイ アーカイブ)』

歴史のかなたから響く、身体に刻まれた記憶が立ち上がる。

ダンスによるストーリー・テリング。

「身体」を生きたアーカイブと捉え、歴史の暴力性とそれが個人や共同体の記憶に与える影響を問いかけるコンゴ民主共和国出身の振付家・演出家・ダンサー。

かつてコンゴの人々が、自らの生活の記憶を託した仮面や彫刻、歌、物語は植民地主義とともに破壊、あるいは散逸していった。本作では征服者によって築かれた記録に抵抗し、断片化された歴史と記憶を繋ぎ直すことで、アーカイブの再構築を試みる。サン・ラ・アーケストラのメンバーでもあるヘル・シャバカ=ラのトランペットが、身体に刻まれた記憶を呼び覚まし、過去の傷跡、歴史の重み、そして未来の兆しを浮かび上がらせる。

日本初演

11/28(金)18:30、 11/29(土)18:30★♡、11/30(日)14:00♣♡

会場:愛知県芸術劇場 小ホール(自由席)

※ 受付開始は開演45分前/開場は開演30分前

(Live & Lounge Vio・CLUB MAGO、愛知県陶磁美術館の公演を除く)