およそ6年半の時を経て、『POP VIRUS』につづく星野源のニューアルバムがリリースされた。その名も『Gen』。なんともそっけなく多義的なアルファベット三文字だが、否応なく連想するのは星野源そのひとだ。ひさびさのアルバムが事実上のセルフタイトル作となれば、自ずとその内容には緊張感まじりの期待が高まる。たとえばそれは「原点回帰」かもしれないし、「集大成」かもしれない。けれど、実際に耳を傾けてみると、『Gen』は変化し続けるアーティストの貪欲さが詰まった、成熟を経つつもエネルギッシュなアルバムだった。

INDEX

変化し続ける星野源、前作から6年のその歩み

『Gen』の話に入る前に、前作から現在に至るまでの星野源の活動をまとめておこう。音楽作品としては、SuperorganismやPUNPEEとのコラボ、あるいはトム・ミッシュの参加などが話題を呼んだEP『Same Thing』を2019年にリリース。2020年の新型コロナ禍には“うちで踊ろう”がバイラルヒットを巻き起こしたのも印象深い。その後もタイアップを中心に“創造”“不思議”“喜劇”などのシングルを発表し、コンスタントに存在感を放ってきた。特に“不思議”や“喜劇”、あるいは最新シングルの“Eureka”といったバラード曲は、これまでとは異なるサウンドの領域に踏み込んだ、次のステップを感じさせるものだった。

また、デュア・リパの楽曲“Good In Bed”へのリミックス提供、Zion.Tとのコラボ曲“Nomad”、“喜劇”のDJジャジー・ジェフとカイディ・テイタムによるリミックス、そしてSuperorganism“Into The Sun (feat. Gen Hoshino, Stephen Malkmus & Pi Ja Ma)”への参加、Netflix配信のトーク番組『LIGHTHOUSE』のメインテーマ“Mad Hope”へのルイス・コールやサム・ゲンデル、サム・ウィルクスらの参加等々、さまざまなかたちでのコラボレーションもこの時期の星野源を特徴づける活動だ。『SUMMER SONIC 2023』及び『〜2024』内で星野源キュレーションによって開催された「so sad so happy」シリーズのように、そうしたコラボレーションは作品以外の場へも展開していた。

『SUMMER SONIC 2024』ではロバート・グラスパーと共演も。

INDEX

海外アーティストの起用と多言語的なアプローチ

トラックリストや参加アーティストを見れば、『Gen』がこうした6年半の活動、とくにコラボレーションを通じて蒔いてきた種がきちんと芽吹き、実を実らせた作品であることはすぐに感じられるだろう。

たとえば、本作でフルバージョンが初お披露目となった“Mad Hope”では、ルイス・コールがドラムに加えてボーカルも披露し、さらに“Glitch”でもコールがドラムをプレイ。彼らしいややジャンクな鳴りの手数の多いドラムが、まったくそのまま日本のポップミュージックのなかで響いていることには少し驚く。特に“Glitch”での、人力で高速ブレイクビーツを刻むようなプレイと、BPMをハーフでとったようなバラード然としたトラックのコントラストには、めまいを覚えるほどだ。

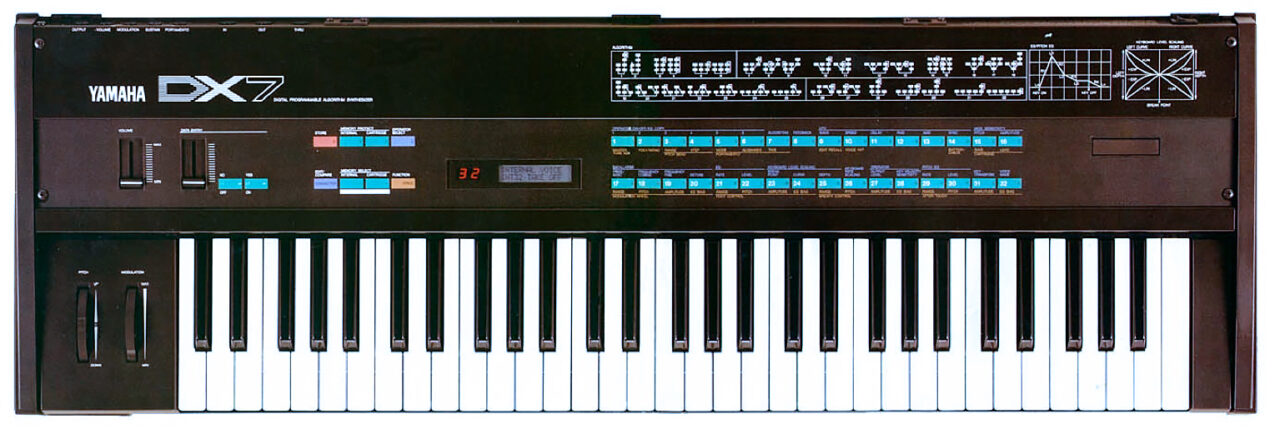

2023年の「so sad so happy」で披露された、UMIとCamiloをフィーチャーした“Memories”は、その意欲的な構成に驚かされる。DX7のエレクトリックピアノのイントロをぶった切るように登場するベースとドラム(そしてパッド)だけのミニマムなアレンジは、親密さのなかに緊張感をもたらしているし、サビの深い低音の響きは身体をつつみこむかのようでもある。そしてなにより、UMIと星野源とCamiloがそれぞれ英語・日本語・スペイン語で、同時に、ほぼ同じメロディラインを歌うパートの大胆さ。トリッキーなギミックになってもおかしくないアイディアだが、真っ向から取り組むことでストレートに響いている。

イ・ヨンジが韓国語と日本語と英語でラップする“2”も、マルチリンガルなポップミュージックとして意欲的な楽曲だ。英語ではじまったかと思うと唐突に日本語が登場。ちょっとした緊張感と共に意表をつかれているあいだに、歯切れのよい韓国語のラップが響いてくる。そんなイ・ヨンジのパートに対して、星野源本人はほぼフックの歌唱に専念して、楽曲のメロディアスな部分を担う。“Mad Hope”でのルイス・コールの歌唱パートや、“Eden”でのCordaeのラップも含めれば、星野源のアルバムがこんなかたちで多言語的アプローチを多用することは、予想はできたかもしれないけれど、とても新鮮で、感慨深くもある。

言葉という点では、近年の星野源は自分の姿を投影するような歌詞を書くようになったことがインタビューなどでもしばしば語られている一方、本作では逆に意味を吹っ切る言葉遊びのような歌詞も鮮やかな印象を残している。その最たる例が“Mad Hope”で、ダダ詩のような単語の羅列がスピリチュアルなイメージを連鎖的に編んでいく。個人的に本作のベストトラックのひとつ、“Melody”も韻とメロディに導かれて言葉が溢れ、イメージをかきたてる楽曲だ。ブラジル音楽的なエッセンスを折り込みつつ、コードによるバッキングというよりアルペジオで構成したアレンジも素晴らしい。サビで聴かれる映像的な印象を強める2音節のシンプルな言葉の羅列は、名詞の羅列が詩的な情景を紡ぎ出すアントニオ・カルロス・ジョビンの“三月の水”の歌詞を思わせる。

INDEX

DAWとシンセサイザーがもたらした変化

閑話休題。コラボレーションに加えて、前作から本作までのあいだに起こったクリエイティブ上の大きな変化も見逃すことができない。DAW(※)を使った制作への移行だ。

※Digital Audio Workstationの略。コンピューター上で音楽制作を行うソフトウェアやシステムのこと。

『MUSICA』2025年5月号には、本稿執筆時点で唯一の『Gen』をめぐる本人インタビューが掲載されている。そこで星野源はアルバム制作の出発点を“創造”に位置づけている。かつ、それがDAWを使った制作が本格化した最初の曲だとも明言している。コ・アレンジや演奏も手掛ける、近年の星野源にとってもっとも重要な音楽的パートナーのひとりであるmabanuaの協力も得て、ギターを中心とした作曲からキーボードとDAWを前提とした作曲へシフトしたのが、『POP VIRUS』と『Gen』を分かつ最大のポイントだ。

mabanuaは「マバかいせついん」としてNHK『星野源のおんがくこうろん』Nujabes特集回にも出演。

こうした制作環境の転換は、作曲面でもサウンド面でも変化をもたらした。作曲面でわかりやすいのは、キーボードを使うことで、使える和音の種類や、和音のつくりかた(ボイシング)が変わる。ギターではそもそも鳴らすのが難しい複雑な構成の和音や、演奏の難しい進行を使えるようになる。さらにDAWでの打ち込みなら、そうした和音の構成を納得行くまで試行錯誤することもできる。

一方、サウンド面でいうと、『Gen』に如実にあらわれているシンセサイザーを使った音作りへの傾倒は、制作環境の変化がもたらしたものだろう。ここしばらく星野源がリリースしてきたシングルは、どれもキーボードのサウンドが印象的だ。たとえば“創造”の複雑に展開するチップチューン的なシンセサウンドや、“不思議”などで聴かれるノスタルジックできらびやかなDX7のエレクトリックピアノは、まさに楽曲そのものの顔といっていいだろう。

『Gen』のクレジットを見てみると、具体的な機種名が表記されているシンセサイザー(サンプラーやデジタルピアノも含む)は20以上にのぼる。前作『POP VIRUS』では10台にも届かなかったことを考えると、この数年でいかに星野源がさまざまなシンセサイザーとそのサウンドをディグって探求してきたかがうかがえるだろう。それまでは主にキーボーディストにシンセサイザーの演奏をまかせ、自分ではteenage engineering OP-1やArturia Minibruteといった機材(ミュージシャンとしてはきわめて実践的な選択だろう)を使ってきた星野源が、大量のシンセサイザーで自ら音作りして演奏しているのだ。

“異世界混合大舞踏会 feat. おばけ”に至っては実に15台が登場。Sequential Circuit Prophet-5やYAMAHA DX7といったド定番の名機だけではなく、Buchla Music Easelのようなコアな支持を得る西海岸式のクセの強いシンセや、PPG Wave 2.0 のようなウェーブテーブル式のシンセの名前もある。もっとも、大量のシンセを使いつつも聴きやすくまとまった“異世界混合大舞踏会 feat. おばけ”を聴く限り、個性的で多彩なサウンドをシンセを通じてつくりだすというよりは、自分の求めるニュアンスにあわせて細かく使い分けているという印象が強いのだが。

しかし、DAWを楽器として使いこなすことで新しい表現の幅を獲得していることがはっきりとわかるのは、和声やメロディよりもおぼろげなサウンドの厚みでドラマをつくっていく“Sayonara”のような曲だろう。この曲は、ベースの演奏にダニエル・クロフォードがクレジットされているのを除けば、ほぼ星野源がつくりあげたものだ。和声もメロディも他の楽曲に比べればシンプルで、展開もリニア。しかし、絞り出すような低い音から高音まで、幅広い声のニュアンスを聴かせるボーカルと共に、音の手触りや奥行きを重視した楽曲は、いままで知らなかったような星野源の姿を見せてくれる。今後、DAWを使ったサウンドメイクをよりいっそう掘り下げることで、“Sayonara”のような方向性が深められるかもしれない。