扇風機やブラウン管テレビ、バーコードリーダーなど古い電化製品を改造し、オリジナルの電磁楽器として蘇生するプロジェクト、エレクトロニコス・ファンタスティコス!(以下、ニコス)。2015年に始動し、近年は電磁楽器による電磁盆踊りを各所で開催してきた彼らは、この夏、初の電磁盆踊りツアーを行った。8月の東京から始まり、オーストリアで開催された国際的なメディア芸術祭『アルス・エレクトロニカ』などを回るツアーは、各地で大反響を巻き起こした。

ニコスは現在、拠点となる東京のほかに京都や名古屋など各地でラボが立ち上がり、100名以上のメンバーによって日夜制作が進められている。メンバーが一箇所に集まることがままならなかったコロナ禍はオンラインベースで制作が進められてきたが、今回の電磁盆踊りツアーは「ともに集い、ともに踊ること」の意義をあらためて見つめ直すものともなった。

来年10周年を迎えるニコス。その現在と未来について、香港滞在中の主催和田永と、プロジェクトのプロデューサーを務める清宮陵一に話を伺った。

INDEX

発電磁山車から電磁盆踊りツアーへ

―電磁盆踊りツアーについて話を伺う前に、今年3月、東京国際クルーズターミナルで開催された『発電磁行列』についてお話を伺いましょうか。移動型の太陽光発電山車を制作し、東京湾のクルーズターミナルを練り歩くという『発電磁行列』の構想はどのように出てきたのでしょうか。

和田:これまでに家電楽器をつくっていく中で、古家電は現代の妖怪だと思うようになってきたんですね。役割を終えた家電は、電の妖気を帯びた野生的な存在に還っていくに違いないなと。そこから色々な人々と話していく中で、いつか突如、町中へと家電たちが祭囃子を奏でながら行列を成して練り歩いていくという妄想が熟成されてきました。ただ、われわれは家電の楽器を演奏しているので、練り歩くとなると電源が必要となるんですよ。それでソーラーパネルで発電し、蓄電池に電気を蓄える発電磁山車を作りました。

―実際にやってみて、いかがでしたか。

和田:だいぶむちゃをしましたね(笑)。発電磁山車を作っても結局、電線や電柱が必要になってくるんですよ。それも発電磁山車と共に移動することになるわけで、町そのものが移動するような壮大なものになってしまいました。

『発電磁行列』では練り歩きの最後、山車を中心にして盆踊りをやったんですよ。コロナ禍でメンバーも集まれなかったこともあって、それまでオンラインでずっとやってきたんですけど、その場でみんなと、久々に再会できたんです。そのこともあって、盆踊りがグルーヴするような感覚がありました。自分たちのなかでコロナが明けたことで盆踊りの気運が高まったこともあったし、あちこちから電磁盆踊りのお声がかかったこともあって、気づいたら毎週末のように各地を回ることになり、結果としてツアーという形になりました。ただツアーといっても、その場所ごとに新たなメンバーを募集して楽器や演目を作りながら巡っていくというチャレンジングなもので、毎回集う人々によって内容が大きく変化していきました。

1987年東京生まれ。物心ついた頃に、ブラウン管テレビが埋め込まれた巨大な蟹の足の塔がそびえ立っている場所で、音楽の祭典が待っていると確信する。しかしあるとき、地球にはそんな場所はないと友人に教えられ、自分でつくるしかないといまに至る。大学在籍中よりアーティスト/ミュージシャンとして音楽と美術の間の領域で活動を開始。オープンリール式テープレコーダーを楽器として演奏するグループ「Open Reel Ensemble」を結成してライブ活動を展開する傍ら、ブラウン管テレビを楽器として演奏するパフォーマンス「Braun Tube Jazz Band」にて第13回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞を受賞。各国でライブや展示活動を展開。ISSEY MIYAKEのパリコレクションでは、11回に渡り音楽に携わった。2015年よりあらゆる人々を巻き込みながら役割を終えた電化製品を電子楽器として蘇生させ合奏する祭典をつくるプロジェクト「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」に取り組んでいる。その成果により、第68回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。そんな場所はないと教えてくれた友人に最近偶然再会。まだそんなことやってるのかと驚嘆される。https://eiwada.com

―そして、8月25日に丸の内Sushi Tech Squareで開催された『電磁サイバー盆踊り』からツアーが始まるわけですね。

和田:そうですね。この日は、ネオ盆踊りのムーブメントを引っ張ってきた岸野雄一さんとサイバーおかんさんをゲストに迎え、秋田の若手家電演奏メンバーも参加してくれました。

―この日は日本三大盆踊りのひとつである『西馬音内盆踊り』の楽曲“がんけ”も演奏されました。

和田:以前、秋田と東京の若手チームだけでライブする機会があって、そのとき作ったものが土台になって“がんけ”はレパートリーに加わりました。秋田のメンバーとやりとりするなかでさらにアレンジが変わった部分もあったので、SusHi Tech Squareではバージョンアップしたものを披露したのですが、もともと西馬音内盆踊りって笛と太鼓を中心にした音数の少ない抽象的な曲じゃないですか。それを、ブラウン管やバーコードリーダー、非常ベルで奏でるテクノビートに乗せて、原曲の笛のメロディーをテレ線という楽器で強調させながら、扇風機でハーモニーを重ねていくアレンジで演奏しました。

―10月31日に秋田市で開催される『中核市サミット2024』でも演奏されると聞きました。

和田:そうなんですよ。『中核市サミット』のオープニングで秋田のメンバーが演奏することになっていて。中心メンバーは高専に通ってる17歳の子で、その子がエンジニアかつバンマスとして、地元で古家電とメンバーを集めて引っ張っています。僕はもはやノータッチなんです。

清宮:「秋田の未来を、秋田でこの活動をしている若いみなさんに託したい」と秋田市から直接声がかかりました。『中核市サミット』は人口20万人以上の市町村の市長が集まるそうで、そんな場所で演奏できるなんてすごいことですよね。

NPO法人トッピングイースト理事長/合同会社ヴァイナルソユーズ代表。音楽プロダクション・ヴァイナルソユーズでは「BOYCOTT RHYTHM MACHINE」プロジェクト等を主宰。さまざまな音楽家らと協業し、特別なヴェニューやパブリックでのパフォーマンスを多数プロデュース。トッピングイーストでは地元・東東京に根差したプログラムを展開し、これまでに「隅田川怒涛」「隅田川道中」「隅田川回向」「Arv100」を実施。東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 特任助教。

和田:『中核市サミット』のときは基本的に秋田のメンバーを中心に演奏するんですが、みんなプロの音楽家じゃないし、不安もあったみたいで。『電磁サイバー盆踊り』はそのリハーサルも兼ねて、秋田のメンバーと一緒に演奏したんですよ。初めて10人規模でのアンサンブルを体感したことで熱が高まって、早速、自分が住む地域のお囃子を電磁囃子として新たにアレンジしているみたいで、地元の方々からのリアクションが楽しみですね。

―和田さんの手を離れ、各地域のラボで独自に進化しているわけですよね。その現状についてどう思いますか。

和田:かなり熱い展開ですよね。最初からこういうことをやりたかったし、身近なものから新しい響きが生まれようとしている現状には、音楽の可能性も感じます。

INDEX

オーストリアの古都に電磁盆踊りが鳴り響く

―9月4日はオーストリアのリンツ市で開催された世界最大級のメディア芸術祭『アルス・エレクトロニカ』に出演されました。ニコスで『アルス・エレクトロニカ』に出演するのは2018年、2019年に続いて3回目ですよね。

和田:コロナ禍で海外に行けない時期が長かったので、久々のアルスでしたね。僕ら自体、常に有機的に変化している集団なので、コロナ禍の間に楽団のメンバーも増えて、簡単に遠征できなくなってしまって。それでも、コロナが明けて海外からのオファーが一気に増えていたので、ようやく体制を整えて久々に海外活動を再開することになったんですね。

―オーストリアには何人編成で行ったんですか?

和田:日本から行ったのは14人で、現地で合流したメンバーも2人いました。SNSで参加希望者を募集したら、フランスとアメリカから参加してくれた人がいたんですよ。2人ともすごい熱量で、発電磁行列の曲を頭に入れた状態で来てくれて(笑)。

清宮:コロナ禍中も世界各国から参加希望のメッセージが送られてきたので、Facebookにワールドワイドラボというグループを作ったんです。そこで自由にコミュニケーションを取れるようにしていて、アルスにはそこに参加してくれているメンバーが来てくれたんです。ひとりはフロリダのドミニクくん、もうひとりがストラスブールのコームくん。どちらも若くて、コームくんは19歳かな。

和田:コームくんは変わった音楽を作っていて、僕らのやってる音楽の音律に惹かれたみたいで。家電の音ってピアノとは違って大きく揺らいでいるのですが、逆にそこに惹かれたみたいでした。

―リンツ市のシンボルといわれている古い大聖堂の前が会場だったそうですね。

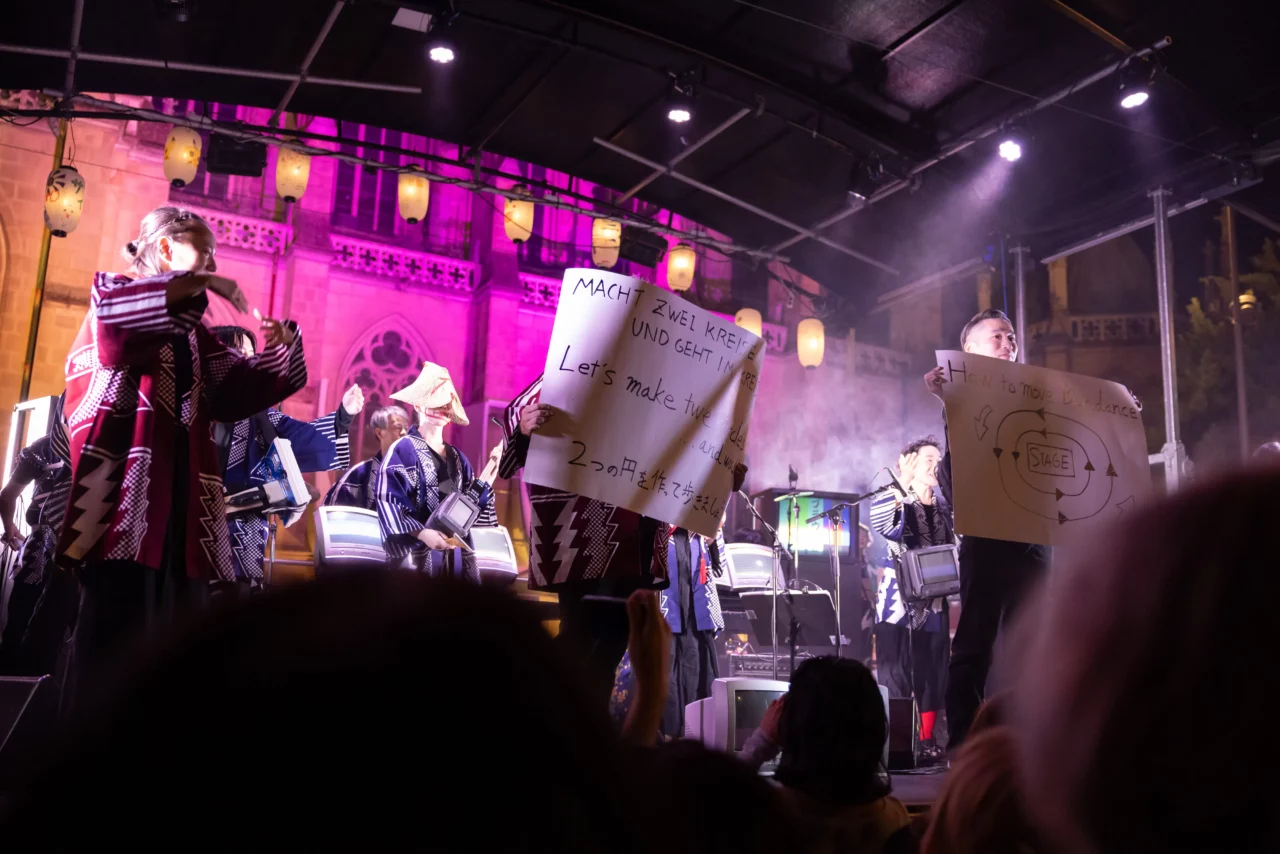

和田:そうなんですよ。リンツの街中にある象徴的な大聖堂前に、赤提灯と古家電を並べた櫓的なステージを建てて祭空間を作りました。そもそも向こうの人たちは盆踊りが何かわからないうえに、さらに家電を楽器にしているわけで、謎要素だらけなんですよ(笑)。

―日本の場合、ニコスが何をやるか知らなくても、盆踊りは誰もが知っているわけですよね。

和田:そうそう、“炭坑節”はみんな知っていますからね。

―でも、アルスでは盆踊りという前提すら共有されていないわけですよね。お客さんを巻き込むためにどんなことを考えていましたか。

和田:まず、盆踊りが死者を迎える伝統的な踊りであることを、つたない英語で説明しました。なおかつ古い家電がデッドテクノロジーとともに蘇るのです、と。そこまで説明したら、みなさん「おおー」と反応してくれて。向こうでは円になって踊るという概念がないようで、そこを説明しましたね。

清宮:大きなボードにドイツ語、英語、日本語を書いて説明したんですよ。真ん中にステージがあって、その周りを回ってください、と。最初はそれをもとに動いてくれたんですけど、こちらの想定以上の人が集まっていたので、徐々に破綻していって。

―人が多すぎて、うまく踊りの輪ができなかった?

和田:そうですね。もみくちゃでした。でも、みなさんすごく興味を持ってくれて。“炭坑節”の踊り方もレクチャーしたんですけど、みんな「これ、どうやって踊るんだ?」と悪戦苦闘しながら踊ってくれましたね。

―そのときの動画がYouTubeにアップされていますが、すごい盛り上がりですよね。

和田:カオス空間でしたね。ステージ上で踊りの手本となる方に何人か参加頂いたんですけど、徐々に踊りもフリースタイルになってきて、ノリのいい人たちがステージに雪崩れ込んできちゃったんです。それぞれで全然関係ない踊りを踊っていて、すごく面白かったですね。踊りの型がどんどん崩れていくんですよ。

だから、祭りのバイブスは共有できたと思います。リズムが引きつけるものがあるんだろうし、それは万国共通だと感じました。盆踊りのふりは共有されなくても、リズムと家電は共通言語でしたね。

―ニコスのパフォーマンスを海外でやるのは大変だと思うんですが、このプロジェクトを海外に持っていく意義のようなものも感じているのでしょうか?

和田:確かに海外でやるのは大変ですけど、アドベンチャーを求めるなら外せないです。異なる文化圏で異なる要素や感覚を自分の中に取り込むことでもあり、言葉にはできない共通感覚を見つけることでもあります。何より人が集うとそこに血が通い、物語が勝手に動き始める。血流と電流が交差しながら、未知の音楽を発見していく過程は異様に面白いですね。

INDEX

福岡、そして六本木へ。来るべき「大祭」に向けて

―続いて3公演目は福岡県福岡市の舞鶴公園三ノ丸広場で開催された『福岡城跡電磁盆踊り』です。

和田:福岡では7月にキックオフミーティングを実施して、そこで電磁盆踊りを一緒にやるメンバーを募集したんですよ。そうしたら地元のメンバー80人ぐらいが集まって。その後はオンラインも使って一緒にアイデアを妄想しながら作っていきました。

『博多どんたく』という地元の祭りのなかで、ひょっとこ踊りという演目があるんですね。博多にはひょっとこ踊りの愛好会もあって、下は中学生から上はおじいちゃんおばあちゃんまで、幅広い年代が参加しているんですよ。そのなかのリーダー的存在の方がキックオフミーティングに来てくださって、「ぜひ電磁盆踊りにコラボさせてください」と声をかけてくれたんです。福岡ではその、ひょっとこ踊りのチームのほか、地元の民謡歌手の石川リノさん、シンガーソングライターの岩崎桃子さん、そして、九州大学の学生など、いろんな方々が参加してくれました。みなさん「私が考える電磁盆踊り」をプレゼンしまくってきて、凄まじい熱量でしたね。

―福岡でニコスのパフォーマンスをやったのは初めてですよね。それだけの熱量のある人たちが集まったのはなぜだったんでしょうか。

和田:それが自分たちでもわからなくて(笑)。みなさん電磁盆踊りに対する理解の解像度がすごくて、次々にアイデアが出てくるんです。今回はそのアイデアを全部受け入れたんですよ、全部乗せラーメンみたいに(笑)。そうしたら自分で屋台を作ってくる人もいるし、炊飯器の楽器を作ってくる人がいたり、誰が何をやっているのか把握できないぐらいになっちゃって。

―和田さん自身、コントロールできないカオスの状態を楽しんでいたのでしょうか。

和田:完全に楽しんでいました(笑)。もちろんトラブルもありますし、めちゃくちゃ大変ですけどね。それぞれの人が物語を作っている感じというか、集まったときに景色が生き物のように変わっていくんです。そこから新しいものが生まれてくる。それが面白いですよね。

―そして、4公演目が『六本木アートナイト2024』の一環として開催された『六本木丘電磁盆踊り』です。この日はスペシャルゲストに中西レモンさん、にゃんとこさんが出演されました。

和田:六本木では3月に制作した発電磁山車を再び引っ張り出してきたんですよ。ニコスの演奏も回を重ねるごとに息が合ってきたし、祭り囃子としてのグルーヴが研ぎ澄まされてきた感覚がありましたね。ほとんどのメンバーがプロフェッショナルなミュージシャンではないけれど、ライブを重ねるごとに演奏がうまくなってくるんですよ。六本木はお客さんの数も多くて、踊り狂っている人もいて熱気が渦巻いていました。

―中西レモンさんは何を歌ったのでしょうか。

和田:”炭坑節”と僕らのオリジナルの『電電音頭』を歌って頂きました。電磁楽器の音は結構強いので、歌手によっては声が埋もれてしまうんですけど、レモンさんの声は張りがあって力強いので、チューニングが合う感じがありました。歌の力を感じましたね。

―10月には東京都立川市で開催された『たちかわ妖怪盆踊り2024』にもニコスで出演されましたね。

和田:僕は香港にいたので参加できなかったんですが、8人のメンバーが特別編成で出演して、レモンさんも飛び入りで歌ってくれたんですよ。ツアーで積み重ねてきたものがあるので、僕というバンマスがいなくてもやれるようになってるんですよね。

―和田さんは今、香港に滞在中とのことですが、どんなプロジェクトに参加されているのでしょうか。

和田:香港・九龍のミュージシャンやラッパーとコラボレーションする『再媒体重奏』というイベントでこちらに来ています。メディアを再定義してアンサンブルするというのがテーマで、初めて触る楽器もある中で、日々クリエイションしているところです。こちらではネオン管の楽器を作ってまして、今後、香港でやったことがニコスの活動に反映されることもあるかもしれませんね。最終的にはあちこちで作った電磁楽器が集結して大祭が行われるかも。

―それは面白いですね。ニコスは来年で結成10周年ですし。

和田:そうなんですよね、気づけば10年やってるという感じです。ずっと実験していて、なかなか完成しない感じですけど(笑)。続けているといろんなことがあるんですよ。公演直前になってもブラウン管が揃わないなか、奇跡的にブラウン管を大量所有しているコレクターが現れてなんとかなったり、コロンビアやイギリスでブラウン管奏者が現れたり。はたまた、雨が降ってしまったりとか。

―電磁楽器にとって雨は天敵ですもんね。

和田:そうなんです。裏では次から次に問題が起きているんですけど、そこも含めて実験であり挑戦ではあるんですよね。今の世の中、スマートであることがひとつの指針ですよね。電化製品もコンパクトにオールインワンでなんでもできるという世界線。そんな中で祭りってその対局にあると思うんですよ。重いものをみんなで動かすとか、祈りや儀式がスマートなのは何か違う。ニコスでは日々の便利さの裏側で静かに隠蔽されている身体的な感覚を見つけ出そうとしているのかもしれないです。システム化されたブラックボックスをこじ開けながら、テクノロジーを自分たちの身体にたぐり寄せていく。ワイルドで祭り的な電気をアンプリファイする感じ。家電は本来の役割を終えた時こそむしろ旬で、妖怪としてのアクロバティックなセカンドライフが始まる。今後もそういうことを探索していきたいと思っています。

―そういう意味では、人と人が集い、共に踊る『電磁盆踊り』の場は、ニコスの活動のなかでも重要な意味を持っていますよね。

和田:そうですね。コロナ禍以降、オンラインで制作を進めなきゃいけなかったわけで、『電磁盆踊り』という場で実際に会うことが重要だったんですよね。オンラインで撒いた種が電磁盆踊りの空間で花開いたという感覚はありました。オンラインじゃ終われない。オンオフしながら今後もツアーは続けたいと思っています。