なぜ音楽家たちは「ライブ」をするのだろう。なぜ私たちは「ライブ」に足を運ぶのだろう。そのとき、その場所で起こる奇跡、あるいは事件を、その唯一無二の「時間」を複製することは、今後どれだけ録音技術、映像技術が発達してもきっと不可能だ。ceroが作り上げたライブ作品『Live O Rec』を聴くと、過去・現在・未来を自由に行き来し、あらゆる可能性を内包する、その「時間」について考えさせられる。

『Live O Rec』という作品は、2日間にわたって行われたライブ録音を下地にしているが、いわゆる「実況録音」的なものではない。編集、録り直し、オーバーダビング、あらゆる音響操作が積極的に施されたこの作品には、いくつもの時間と空間が混在している。しかし、それでいてceroの三人の意識は、あの日、あのとき、あの場所の「ライブ」に収斂しており、それが作品としての独特な手触りを担保している。

ドキュメンタリーと呼ぶには、その制作にはあまりに制約がなく、現実を曖昧にすることによって生み出された作品であるが、モキュメンタリー的とも言えない。音像の中でゆらゆらと揺らめく時間、現実は、不思議なリアリティーを感じさせる。

このインタビューはそんな『Live O Rec』の種明かしを目的としたものではない。取材執筆はceroのライブを初期から見守り、ときにはツアーの地方公演にまで足を運ぶライターの松永良平。この文章が、作品に向き合う一人ひとりがそれぞれに解釈する手がかりになれば、と願って。

※高城晶平の「高」は「はしご高」が正式表記となります

INDEX

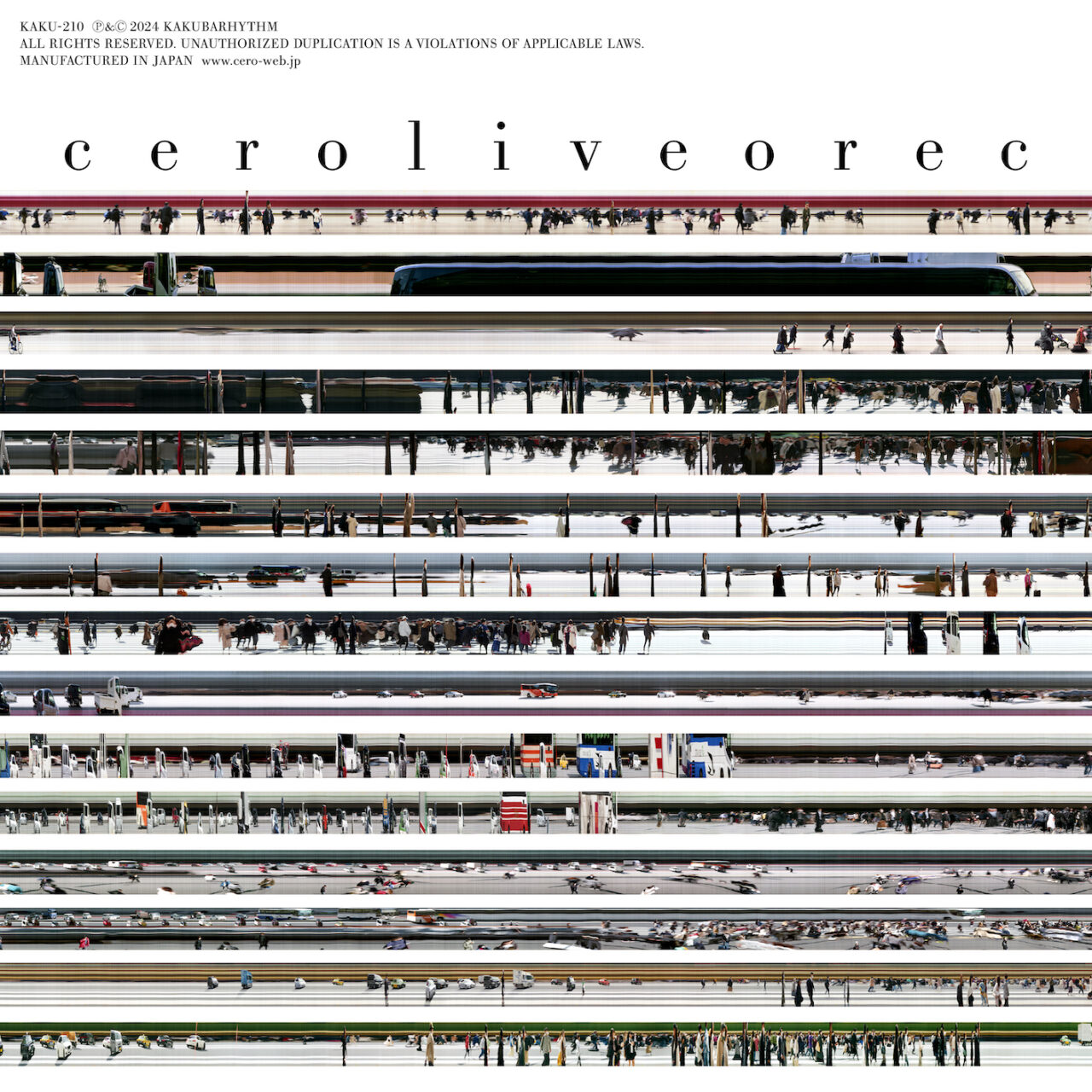

2004年結成。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。2023年5月、5作目となるアルバム『e o』をリリース。2024年9月、初のライブ音源作品『Live O Rec』を発表した。

INDEX

なぜceroが今、ライブアルバムを? 映像がないことで「制約」からの解放が

─「ライブアルバムを作ろう」というアイデアはどこから出てきたんですか?

高城:去年のLIQUIDROOMツーデイズ(2023年12月2日、3日)をやるときは、もうレコーディング前提だったよね。ツーデイズだから、2テイク録れるっていうのもあったし。

荒内:きっかけとしては、『e o』のリリースツアーのファイナルのライブから“Tableaux”の映像をYouTubeにあげることになったことで。

高城:そうだね。

荒内:あの曲はライブのスネアの音作りが難しくて。

高城:みっちゃん(光永渉)がクッキーの缶で叩いたりしてた。

荒内:それもあってライブのミックスでいろいろ考えていたんですけど、みっちゃんが、「いつもドラムの横に置いてるiPhoneで録った音を貼り付けたら面白いんじゃないか」って提案してくれたんです。YouTubeのミックスは(エンジニアの)柳田亮二さんにやってもらったものですが、そのミックスにiPhoneの音を貼ってみたバージョンを勝手に作ってみました。結局それは締め切りには間に合わなくて、実際には使われなかったんだけど、みんなに送ったら面白がってくれて。

荒内:それを踏まえて、高城くんが年末のツーデイズでは、ライブ録音を前提にしてそういうアプローチをいろいろやったら面白いんじゃないかって。自分たちだったらいろいろアイデアが出てくるだろうし、(ライブレコーディングを)やってみようという話になった。

高城:ceroは映像作品はいくつも出しているけど、ライブ映像って音をいじりすぎると映像との乖離が生まれて画も触らなきゃいけなくなる。そういう制約から解放されて、音だけのライブ作品でいろいろやりたいなってことは前から思ってて。

橋本:DVDでも少しは音の直しをしていたんですけど、欲を言えばもっとこだわりたかったんですよね。だから今回、いい機会だなと思いました。

高城:当初はお客さんにも参加してもらう構想があったんですよ。

─ライブレコーディングの演出に観客も参加するような演出?

高城:そうそう。「ここで叫んでください」とか「変な拍手してください」とか。お客さん全員後ろを向いてもらって、ステージを誰も見てない写真を撮ってジャケットにしよう、とか(笑)。結局ライブの準備が忙しくて、当日は普通にやったけど。