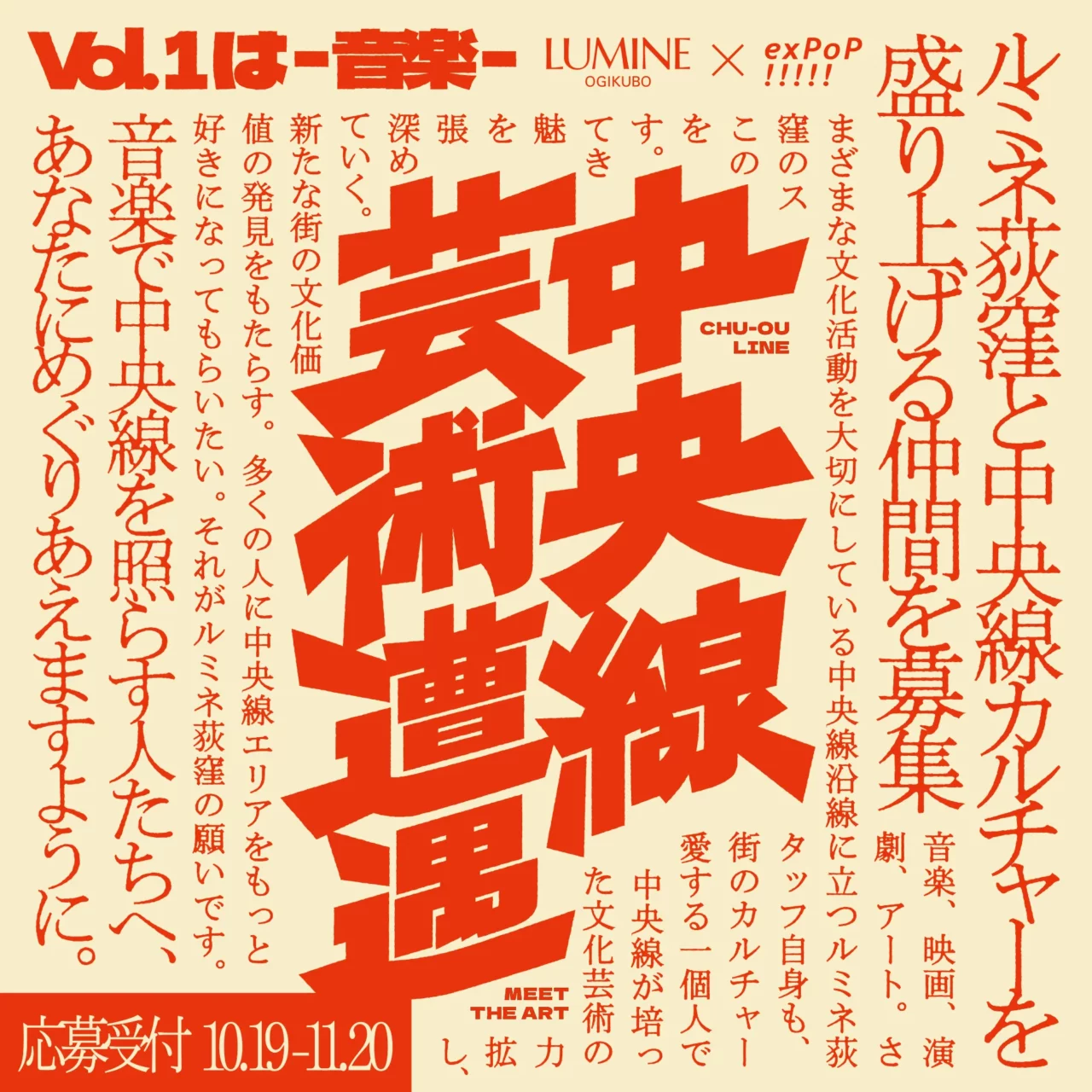

一口に「東京」と言っても、その内側にはたくさんの地域があり、それぞれの土地に多種多様な文化が深く根付いているわけだが、そんな中でも、ひと際ドープな色香を発し、若者を中心に人々を魅了し続けているのが、中央線沿線である。その中央線の荻窪駅にある商業施設「ルミネ荻窪」がはじめたオーディション企画「中央線芸術遭遇」。その第1回として、NiEWが主催するマンスリーライブイベント『exPoP!!!!!』とのコラボレーションを実施、中央線沿線にゆかりのあるミュージシャンを対象としたオーディションが開催された。その結果、ルミネ荻窪と中央線カルチャーを盛り上げる仲間に選ばれたのが、ここに紹介する5人組バンド「ALAN」である。

2019年に結成されたALANは、結成から現在までに行ったライブの本数は3、4本で、楽曲も、年に2、3曲の楽曲を配信リリースするという、マイペースなバンドだ。メンバーの仕事や私生活を大切にしながらじんわりと続いていく、そんな彼らの活動スタンスを見て「趣味でやっているバンドだろう」と思う人もいるかもしれないが、そう言い切れるものでもない。バンマスのYUSUKE TAKAHASHI(Dr)は自分たち自身のバンド活動をこう表現する。「仕事と趣味の間にある“営み”」と。

ALANの楽曲はオリジナルで、魅力的なものだ。そこには、「今ここ」への祝福と「このままでいられない」という気持ちが重なり、数多の夢と可能性の欠片を見つめる子どもの眼差しと、ひとつの場所で戦おうとする大人の眼差しが重なる。4月にリリースされるミニアルバムのタイトルは『Turtle』で、「亀のように、ぷかぷか、ゆっくりと泳ぎながら、今を噛みしめていたい」という思いが込められているという。以下から始まるのは、ALANにとって初となるインタビュー。彼らの語る「荻窪」観もとても興味深く、街と文化、人生と創作、いろいろな「繋がり」について考えが深まっていく取材になった。

INDEX

ALANの10年が、身近な街・荻窪で結実

―『exPoP!!!!! 中央線特別篇』でのライブはALANにとって5年ぶりのライブだったそうですね。しかし、演奏は「久しぶり」という感じが一切しない、皆さんにとってALANというバンドが「ずっとそこにある」ものであることを感じさせる、素晴らしいものでした。

MATSUI(Vo / Gt):僕らは2019年に結成したんですけど、ALANとしてライブをやること自体、今回が3、4回目。楽曲を作っていくことをメインに活動してきたバンドなので、ライブの高揚感をしっかり味わう機会は少なくて。でも、あの日は純粋に楽しかったですね。当日はもちろん、準備する過程も楽しかった。

YAMADA(Ba):5年前にやったライブより、仕事で揉まれて成長したのか、生活の変化でどっしりしてきたのか、それぞれが周りを見ることができるようになっていたし、1個ずつの音を丁寧に鳴らせるようになっていたように感じました。

YOKOI(Gt / Cho):私はこれをきっかけに、またバンドがはじまった感じがしました。やっぱりライブは楽しいし、「バンド活動も、ちゃんとやりたいな」という気持ちが芽生えた。しかも、それが自分にとって身近な存在であるルミネ荻窪さんのイベントだったことに、運命的なものを感じました。

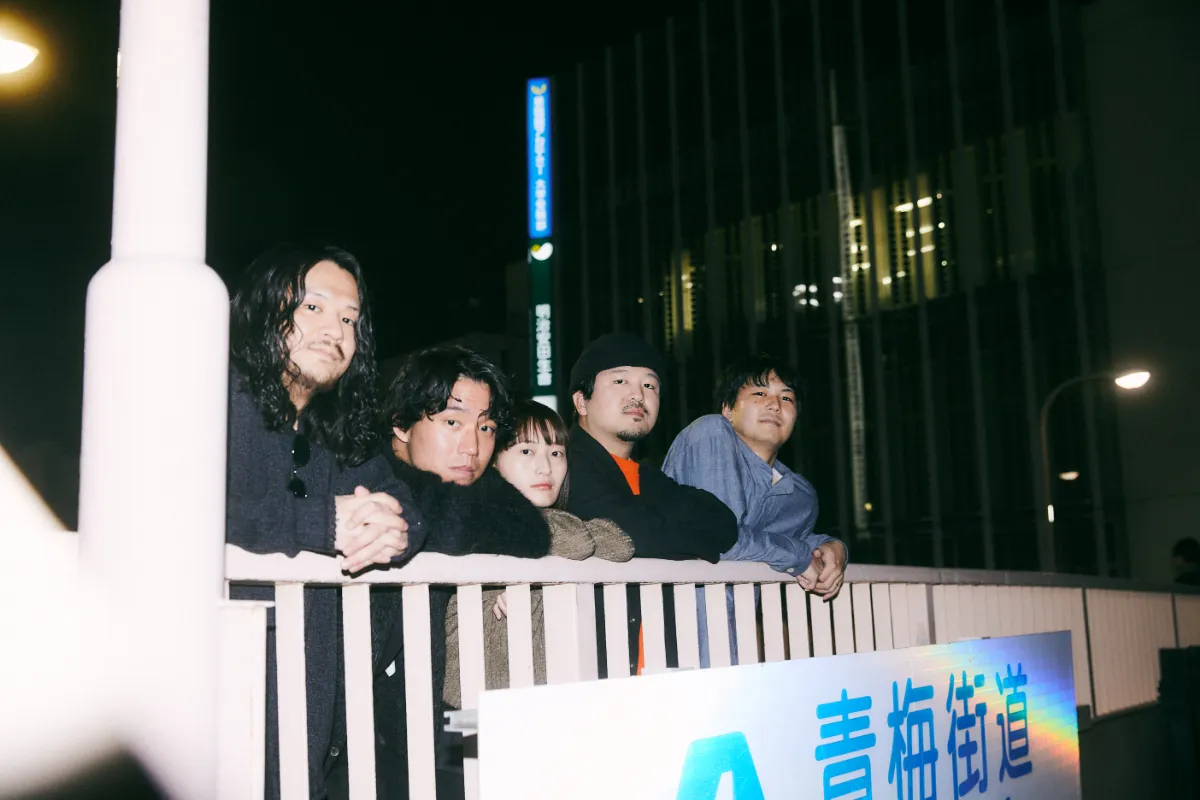

左からYUSUKE TAKAHASHI(Dr)、YOSUKE YAMADA(Ba)、MARI YOKOI(Gt / Cho)、KOTA MATSUI(Vo / Gt)、SHO HAMASAKI(Gt)

2019年結成、東京を中心に活動する5人組バンド。重なり合う2本のギターと骨のあるボーカルで独特な世界観の歌詞と曲を構成。「いまの東京を生きる大人たち」の日常に寄り添う音楽を。

―そもそも、今回のオーディションに応募しようと思われたきっかけはどういったものだったんですか?

TAKAHASHI(Dr):言い出しっぺは僕なんです。僕とYOKOIは夫婦なんですけど、「おみゆ(小谷実由)がルミネ荻窪に来るらしい」ということで、子どもと3人で休日にルミネ荻窪にご飯を食べに行った日があって。

YOKOI:三宝庵にね(笑)。

TAKAHASHI:そう。その時、レストランフロアにあったチラシを見ていて、今回のオーディションを見つけたんです。その場で、うどんを食べながら応募しました。

―悩む間もなく応募されたのはどうしてですか?

TAKAHASHI:そもそも、僕とYOKOI、YAMADAの3人は大学時代にバンドをやっていたんですけど、バンドを続けるか就職活動をするか迷っていた時に、先輩に「バンドは絶対に続けた方がいい」と言われたんです。「働くこととバンドを真面目にやることは両立するんだ」とバンっと言われて。それまではずっと「働くかバンドを続けるか、どちらかを選ばなきゃいけないんだ」と思っていたから、その先輩の言葉にすごく感銘を受けました。

そういう感覚を持ちながら社会人になり、その後ボーカルとギターが入って、2019年にこの5人が集まった。学生時代からのことも含めると、僕にとって、この歩みには10年の歴史があるんです。その10年が、こんなにも身近な場所で結実し得る。それは直感でピンときたことでした。これが高円寺や三鷹のオーディションだったら、ピンとは来なかったと思うんです。荻窪というエアポケット的な街で開かれるオーディションだからこそ、ご飯を食べながらサラッと応募することができたんだと思います。

INDEX

生活や仕事や家族がある以上、いつもカッコよくいられるわけじゃない(YOKOI)

―YOKOIさんは荻窪〜西荻窪エリアで小学生の頃から20年生活をされていて、今もYOKOIさんとTAKAHASHIさんはお子さんと一緒に西荻窪で暮らしているんですよね。TAKAHASHIさんは今「エアポケット的」とおっしゃいましたが、YOKOIさんは荻窪という街にどのような魅力を感じますか?

YOKOI:荻窪と西荻窪でまた違う街という感じがしますね。西荻窪は、雑誌などで「お洒落な街」として取り上げられることも多くて、「このお店に行こう」と覚悟を持って行く感じですけど、荻窪は、それとはまた違う雑多さがあります。子どもがいると小さいお店には行きづらくて、それでどんどん荻窪に来ることが増えたんですけど、チェーン店もいっぱいあるし、近寄り難さがないんですよね。リアルな生活がある感じで、気楽なんです。

TAKAHASHI:荻窪は、用事がなくても行けるよね。とりあえず歩き出して、自ずと向かっている先にある街、という感じがする。他の中央線の街には観光感が強い街も多いと思うんですけど、荻窪は生活者がたくさんいて。吉田カレー(※)を目指して来る人はたくさんいますけどね(笑)。その観光感のなさが、荻窪の魅力だと思います。

※荻窪の人気カレー店。

―そんな荻窪という街が、ALANの表現に与えている影響はあると思いますか?

YOKOI:私個人は、綺麗なだけの生活はできない人間なんです。お洒落な街をお洒落に歩くことができないし、家も片付けられない(笑)。メンバーそれぞれ、生活や仕事や家族がある以上、いつもカッコよくいられるわけじゃないと思うんです。

そういう意味で、荻窪の、大衆的なものもディープなものも混ざり合っている感じはしっくりくるし、そこには今、自分がバンドをやっている理由に近いものがあると思います。もし自分ひとりで綺麗に突き詰めて作品を作れるタイプだったら、私はバンドはやっていないと思うんです。でも私はいろいろな人の意見が聞きたいし、自分の中に完成形や理想形があるわけでもなくて。だから、こうしてバンドのみんなで一緒に作品を作ることが落ち着くんです。

―目的を持たずに来ることができる荻窪という街と、完成形を持たずに自分たちのペースで進んでいくALANの活動の在り方には、重なるものがありそうですね。楽曲の作詞作曲はYOKOIさんが行っているということですが、歌詞にも中央線沿線の風景は表れていますか?

YOKOI:生活圏内なので必然的に、中央線沿線が舞台になります。中央線に乗っていると高架から街の様子が見えるんですけど、朝の光や、帰りの電車の窓から見る夕日がすごく印象的です。あと、大学生の頃は平日の適当な時間の電車に乗ってみたり、ただ駅のホームに座ってみたり、そんなことをしていて。そうやって日常を踏まえたものを表現することが、自分たちには一番合っているなと思います。

―ALANの曲は、たとえば「こういうジャンルをやろう」というような意志から生まれているものではないと感じるんです。もっと、今という瞬間から周りや人生を見渡した時に感じることが、純粋に音楽という表現に昇華されていて。だから「5人組バンド」という形態自体は素朴だけど、曲は、生きもののように新しさを感じさせる。曲の抑揚や構成も、「こんなふうに動くんだ!」と驚きます。

YOKOI:仕事のことでも、子どものことでも、日常に変化があった時に曲を作りたくなるんです。でも、リアルに書きたいという訳でもなくて。曲を作り出す段階では、リアルな言葉で歌詞を書いてみたりするんですけど、書いているうちに気持ちとズレが出てきて「なんか違うな」と思っちゃう。

それでいつも最後に辿り着く歌詞は、「今を大切にしたい」みたいな、普遍的なこと。自分が「こうしたい」と思っていて、でも、できていないことを歌詞に入れ込むことで、忘れないようにしています。もちろん心境の変化があったり、曲の作り込み方が深くなっていったりすることはあるけど、それでも、自分で後から聴いて「うん、ブレてない」と思って、長く聴くことができる。そういうものを作りたいと思っていますね。