国立西洋美術館に、およそ10年ぶりに印象派が大挙してやって来た! 本記事は2025年10月25日(土)〜2026年2月15日(日)に開催される『オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語』の見どころをお伝えするレポートだ。

展覧会のキーワードは「室内」。印象派というと、帽子をかぶって屋外で描いているようなイメージがあるが、今回はあえて彼らの「室内画」や「室内装飾」に焦点を当て、これまでにない切り口でその魅力に迫る。会場には「印象派の殿堂」と称されるオルセー美術館所蔵の傑作約70点を中心に、国内外の重要作品も加えたおよそ100点が集結。マネ、モネ、ドガ、ルノワール、さらにセザンヌやカイユボット、ベルト・モリゾなど……惜しみなく展覧される名作の数々に、きっと誰もがくらくらするような悦びを感じるに違いない。

印象派の展覧会といえば、比較的知名度の低いモネ晩年の作品にフォーカスした『モネ 睡蓮のとき』(2025年、国立西洋美術館 / 京都市京セラ美術館)が記憶に新しい。そしてこの『オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語』もまた、従来のイメージを塗り替えるような新しい視点で印象派を観る、という意欲的な試みだ。

これらは印象派の王道作品がそれだけ一般に浸透していることの表れであり、私たちは「印象派大好き民」として、今こそ次のステージへ進もうとしているのではないだろうか。我々はこの鑑賞を経てさらに印象派に詳しくなり、さらに印象派にハマるのだ。

INDEX

「若き反逆芸術家チーム」としての印象派

展示は全4章で構成される。まず第1章は「室内の肖像画」のチャプターだ。なんと本展、この第1章がいきなりハイライトである。

冒頭に展示されているこちらは、誰の肖像画だか想像できるだろうか?

正解は、ルノワール。おじいちゃんの頃の写真は割と有名だが、このような青年時代の肖像は新鮮である。椅子の上で脚を抱え、口を尖らせたような姿は、若き日の巨匠がどんな佇まいだったのかを教えてくれる。

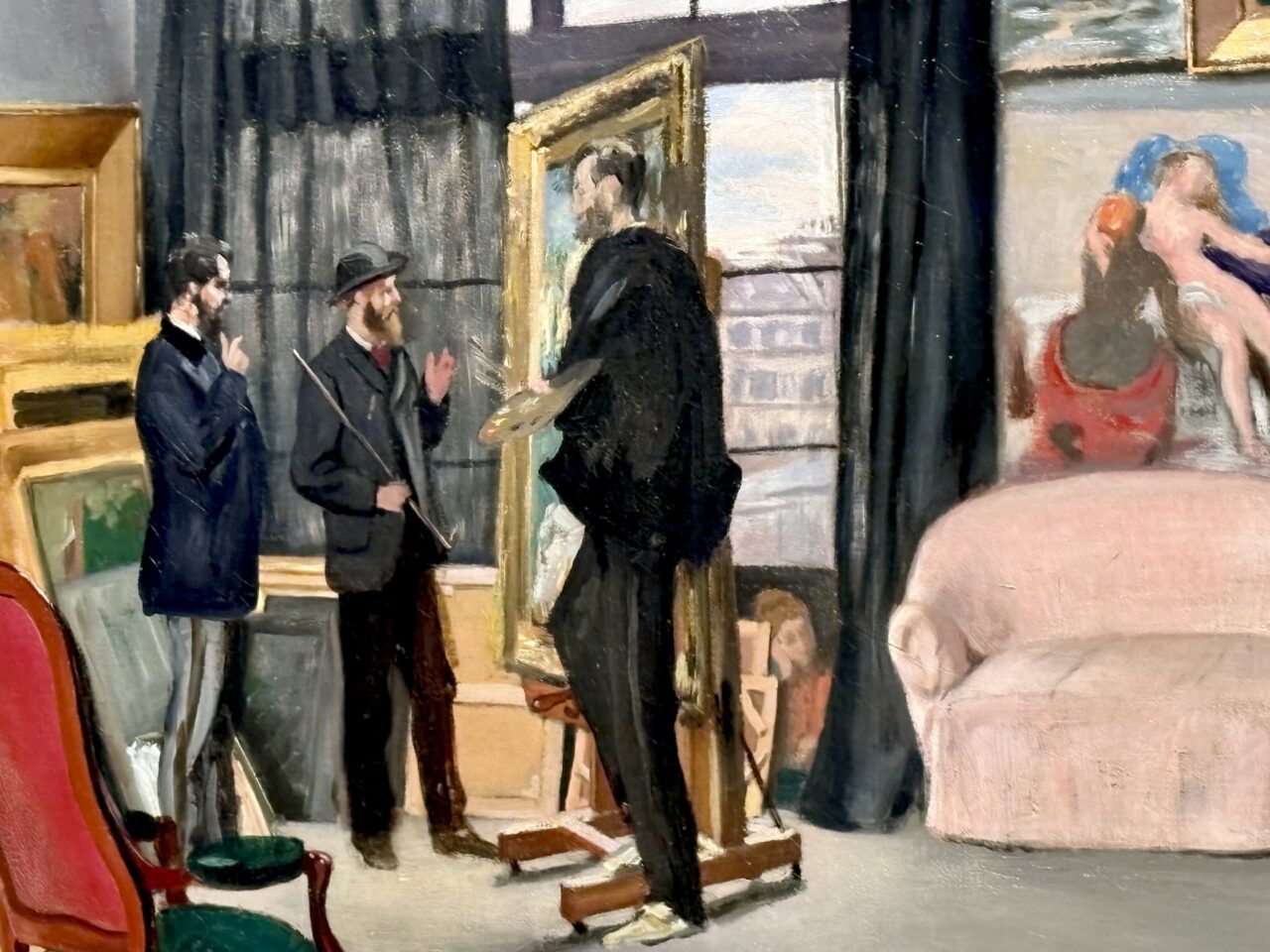

『バジールのアトリエ』は、バジールとルノワールが共有し、若き芸術家たちの交流場所となっていたというパリのアトリエを描いたもの。登場人物はマネやルノワール、モネ、文筆家のエミール・ゾラや音楽家のメートルだと考えられている。「印象派箱推し勢」にとってたまらない、若き反逆芸術家チームとしての彼らの友情、協働を感じさせる作品だ。悲しいことに、バジールは本作の完成後に勃発した普仏戦争で戦死してしまい、1874年に実現する『第1回印象派展』に参加することはなかった。

中央に立つ背の高いバジールの姿は、マネによって描き加えられたものだという。いわれてみれば、この人物像だけ黒色が鮮やかで、タッチがちょっと違うような……絵筆のスピードを感じさせる、マネらしいシャープなラインに注目してみてほしい。

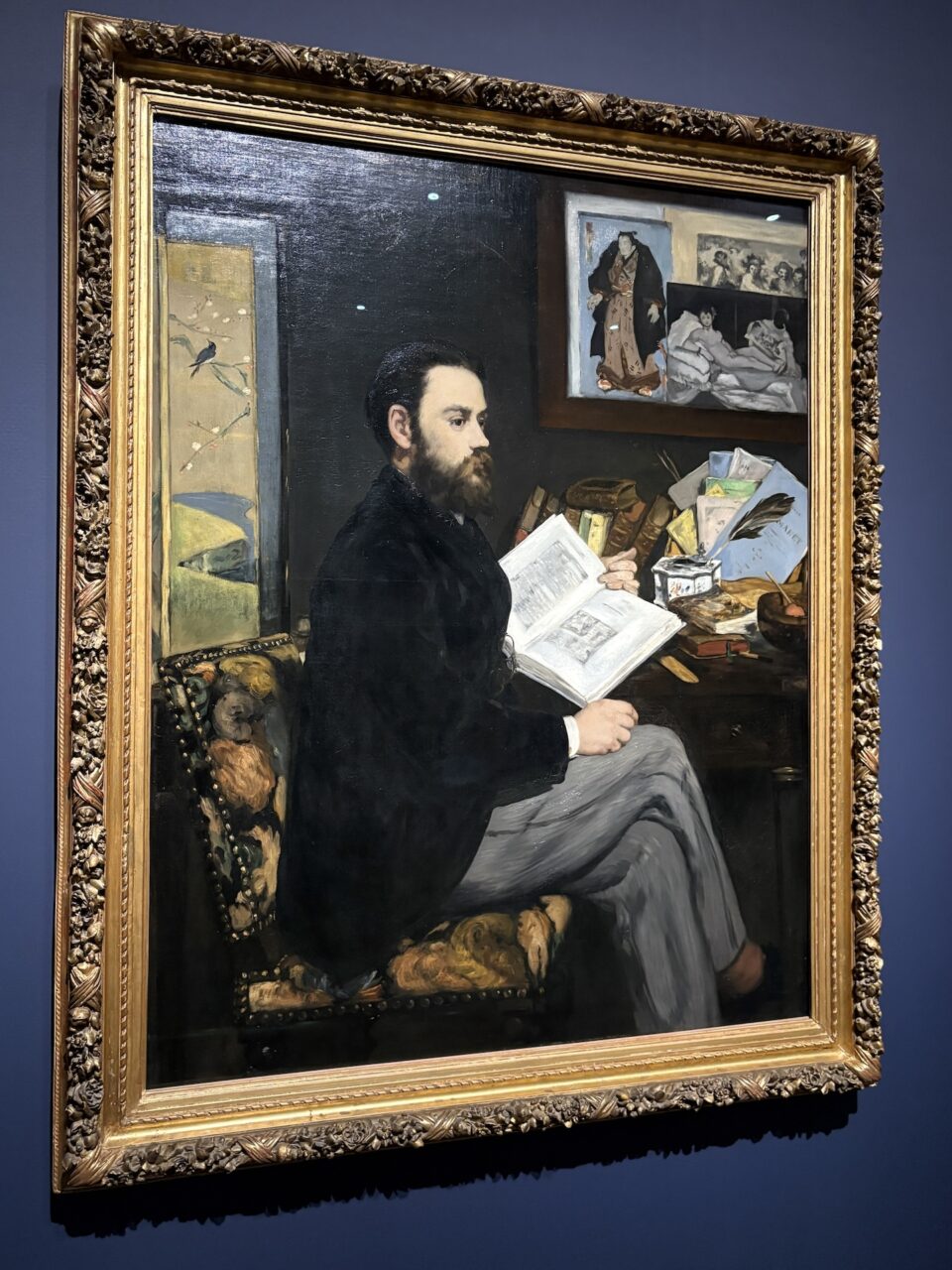

美術史の授業で必ずといっていいほど出てくる、マネ『エミール・ゾラの肖像』にもこの章で会える。センセーショナルな作品を発表して炎上していたマネを評価、擁護する意見を著したゾラへ、マネが感謝の気持ちを込めて描いたというこの肖像。背景には問題作『オランピア』(※)や、ゾラによるマネ評論の冊子、両者が深く関心を寄せていた日本美術の作品などが掲げられている。

※マネの代表作の一つ『オランピア』は、神話や歴史上の人物ではない、娼婦を連想させる実在の女性の裸像を描いた点で既存の慣習を破り問題作となった。

室内肖像画はモデルの外見の個性のみならず、社会的ステイタスや個人の関心事など、その人を知るためのヒントを散りばめて制作される。写真と違って「意味はないけど写り込んだだけ」なんてモノはない。描かれている小道具はほぼ全てが意図を持って描き込まれていると考えていいだろう。そう思うと、絵解きクイズのようで面白い。

そして、本展の目玉のひとつが、第1章なかばにあるドガの『家族の肖像(ベレッリ家)』だ。縦2メートルの高さがあり、対面してみると、びっくりするほど大きい。本作は長年にわたる修復が完了し、ついに日本初公開の日を迎えたのだという。

描かれているのは、イタリアに亡命中だったドガの叔母一家。ひと目で、家族全員がバラバラの方を見ていることに気づくだろう。とある家庭のリアルな力関係を感じさせる、緊張感に満ちた傑作である。よく見ると画面右下には出て行こうとしている黒っぽい子犬が。子犬は伝統的な愛の象徴だから描かれているのか、それとも本当にこの場の空気に耐えられず出て行ったペットがいたのか……どちらにせよ、わざわざ見切れた状態で描き込むあたりにドガの意地悪さ(冷徹な観察者ぶり)を感じないだろうか。

哀愁が漂う父親の背中もさることながら、左端に立つ長女が「うち、こんな感じなんです」となんともいえない真顔でこちらを見ているのが切ない。ちなみに本展の宣伝ビジュアルやオリジナルグッズでは、左側の母娘3人の部分を切り取って使っているものが多く、制作からおよそ150年を経てなお無視されてしまうこの父親には同情を禁じ得ない。

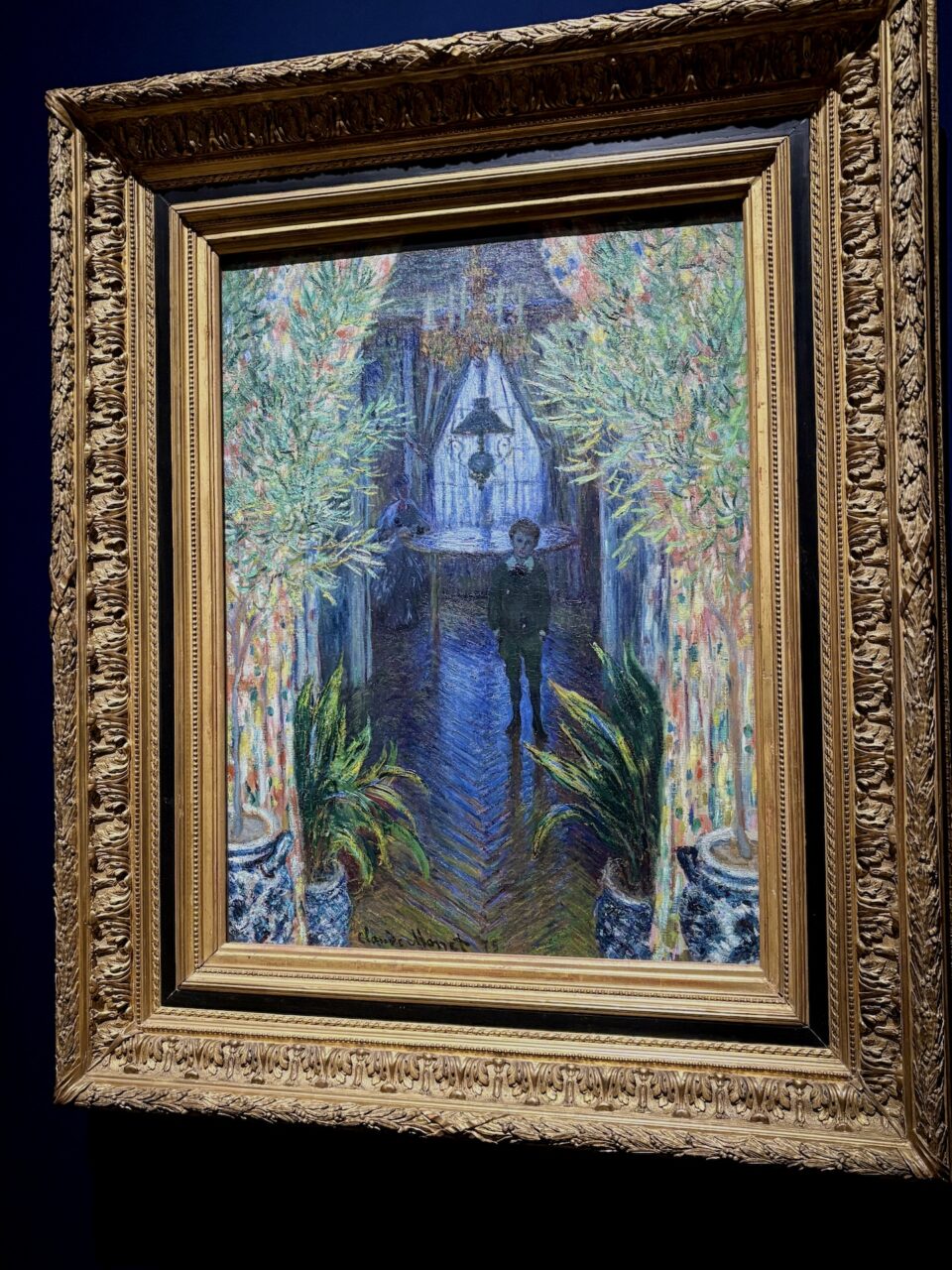

もう一点、モネの『アパルトマンの一隅』にも注目したい。印象派展の第1回と第2回の間に制作されたこの作品は、モネ一家がセーヌ河畔のアルジャントゥイユに暮らしていた頃に描かれた。手前にモネの長男ジャン、奥にモデルであり愛妻のカミーユがいる。ヘリンボーン貼りの床が矢印のように視線を誘導し、さらに左右に繰り返し描かれるカーテンが合わせ鏡を覗いたような奥行きを生み出している。なんともバッチバチに決まった、痺れる構図である。そして手前(バルコニー)と奥の室内が生み出す、大胆な色彩のコントラストも美しい。床が複雑な茶色から澄んだブルーへと変化していくグラデーションは、見ているだけで快感だ。この目の悦びは、やはりどうしても画面や印刷物では味わえないものなので、ぜひ会場で実感してみてほしい。

INDEX

印象派の画家が描く「女性と日常」

第2章は「日常の情景」。室内でくつろいだり手作業したりする、主に女性の姿を描いた作品たちだ。

写真の2点は、いずれもマネ家で開かれた音楽サロンの様子を描いたもの。マネとドガはともに上流階級出身で齢も近く、音楽鑑賞が共通の趣味だったらしい。奥はマネ自身による作品で、ピアニストだった妻シュザンヌの凛とした姿を真横から捉えている。一方、手前の作品はドガが描いて夫妻に贈った作品。演奏を聴くマネと、ピアノを弾くマネ夫人を同様に真横から描いている……はずだったのだが、その画面の右側は大きく欠損している。なんと妻の顔の描かれ方に憤慨したというマネが、キャンバスを切断したのだという。残った部分を観るに、マネのリラックスしきった(赤ら顔でちょっとだらしない)描かれ方も大概なのだが、それよりも許せなかった「夫人の顔」部分とは一体どのようなものだったのか、つい意地悪な想像を膨らませてしまいそうになる。

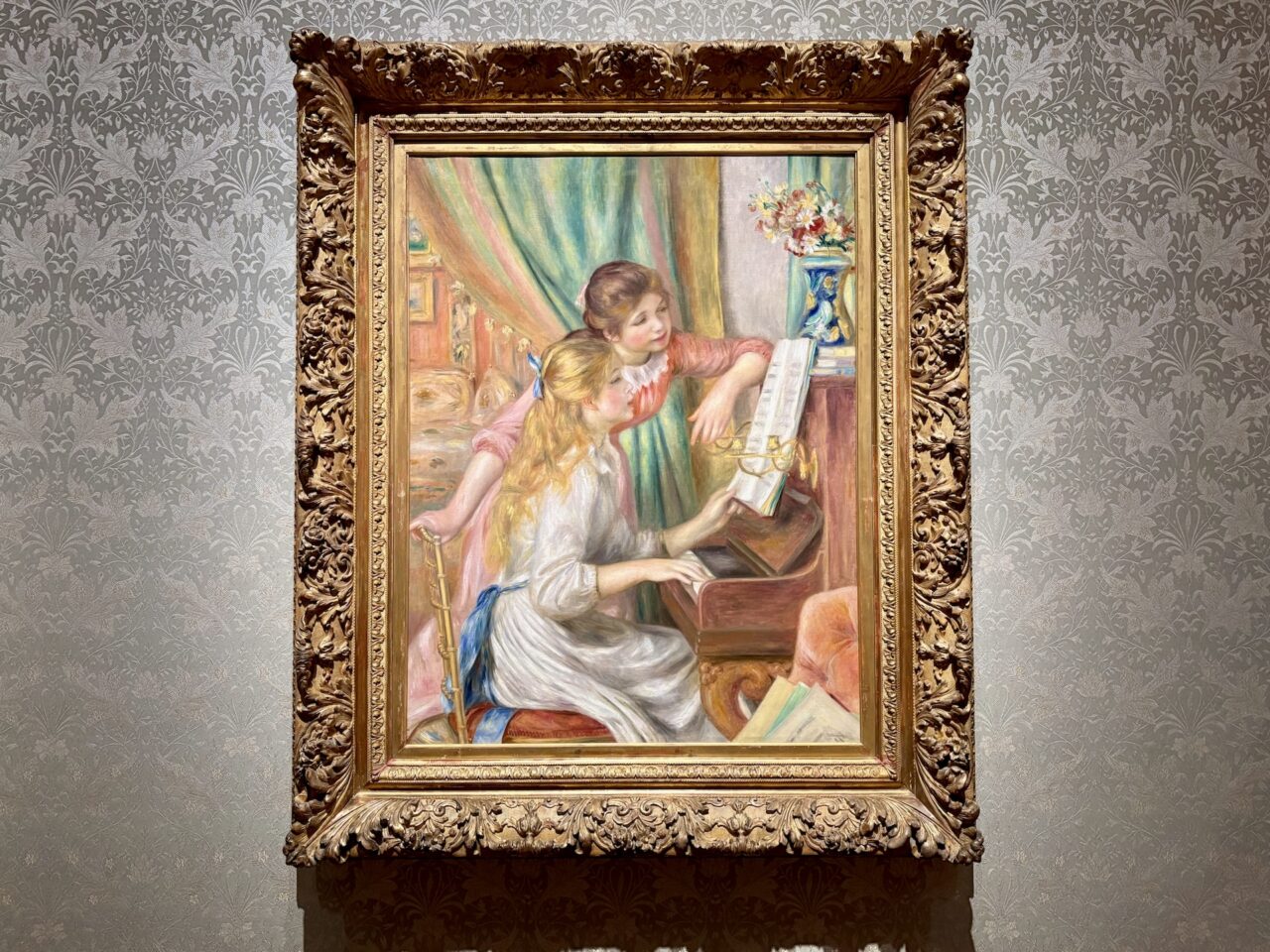

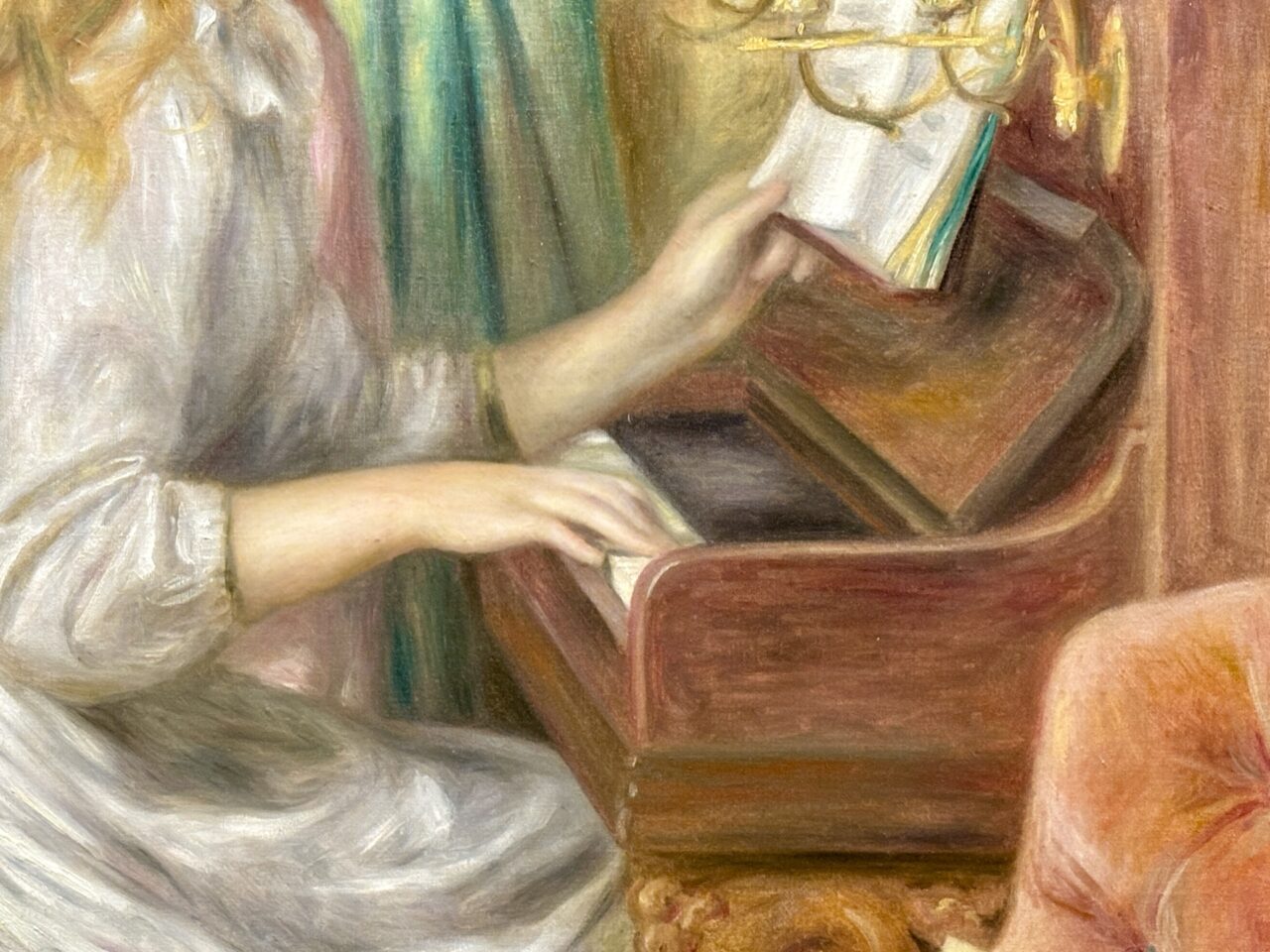

第2章で見逃せないのは、ルノワールの傑作『ピアノを弾く少女たち』だ。まるでキャンバスから音楽が溢れ出ているかのような甘さ、優しさ、朗らかさは、前に立つ人を笑顔にせずにはいられない。室内画っていいな……室内っていいな……と素朴に思わせてくれる作品である。会場では19世紀の邸宅を思わせるシルバーの壁紙を背景に、当世風のロマンティックな装飾の譜面台と併せて展示されており、作品の醸し出すメロウな雰囲気にたっぷりと浸ることができる。

ふたりの親密な少女、柔らかい布と柔らかい髪、桃色、緑色、金色……キャンバス上の全てが、音楽記号のスラーで繋がれたようにぼんやり溶け合っているのを感じないだろうか。ピアノの黒鍵も、もはや羊羹のようにひとかたまりになっている。

INDEX

裸婦の描き方に出る、画家のこだわり

第2章の「室内の情景」と第1章の「室内の肖像」は割と似ていて、どちらも肖像画と風俗画の間を行ったり来たりしているような印象を受けるかもしれない。しかし、展示室の奥へ進むにつれてどんどん様子がおかしくなってくる。肖像画といっても通用しそうなよそゆきのポーズ、舞台設定から、次第にプライベート空間で気を抜いている風の人物像が登場してくるのだ。画家の視線は室内の奥の奥へと進んでいく。

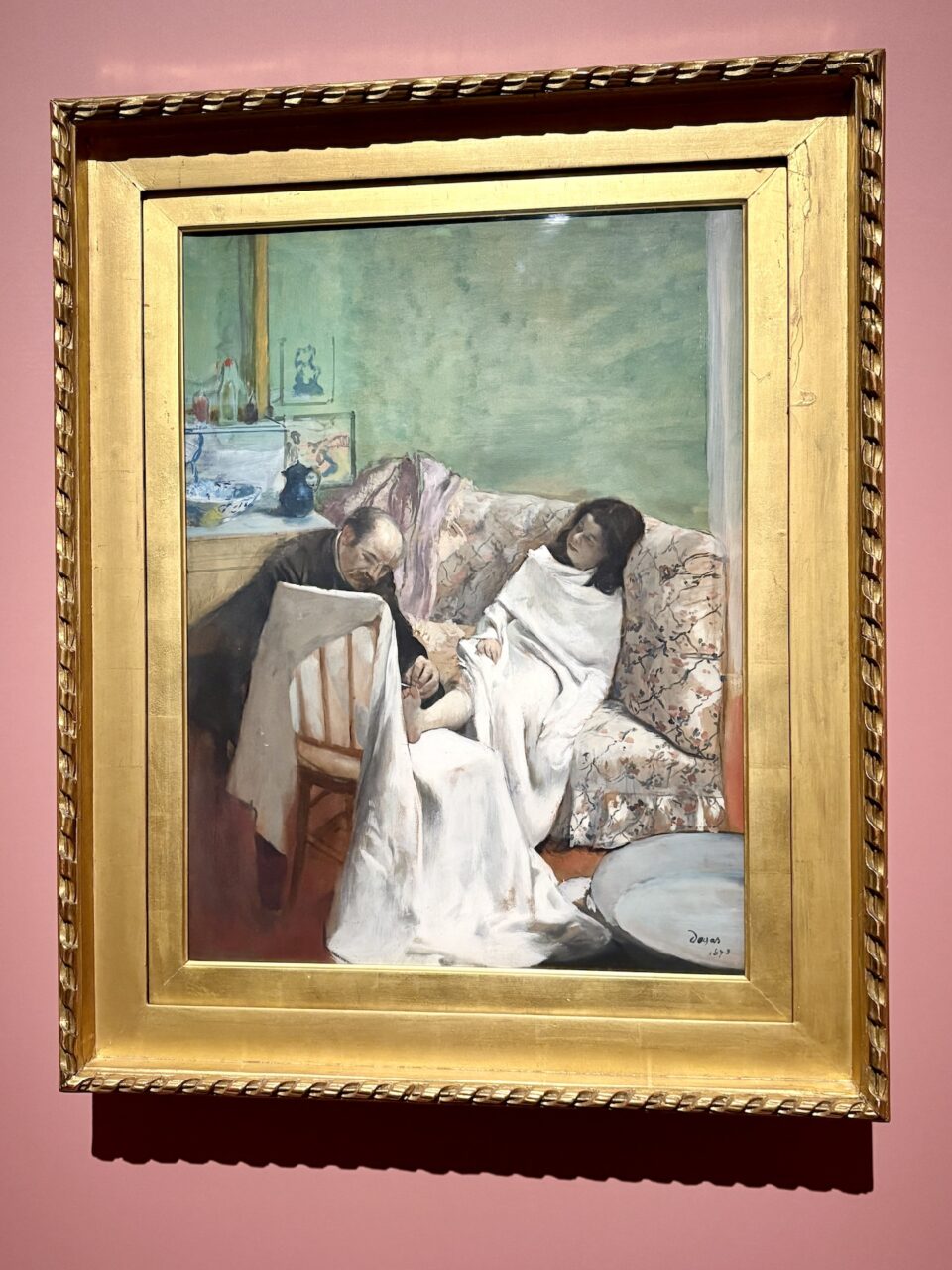

こちらはドガが、巻き爪の治療を受ける姪っ子(10歳)の姿を描いたもの。一体なぜそんなシーンを描こうと思い立ったのかは計り知れないが、爪が痛いのかぐったりした様子の姪っ子が「こんなとこ描かないでよ……」と思っているように見えて可笑しい。

部屋の奥の秘密の場所、といえばそれはやはりベッド。伝統的な裸婦像に則ったしどけないポーズで横たわる裸婦は、柔らかくいい匂いがしそうで、鑑賞者の視線を釘付けにする。まさにルノワールの本領発揮といえる作品だろう。

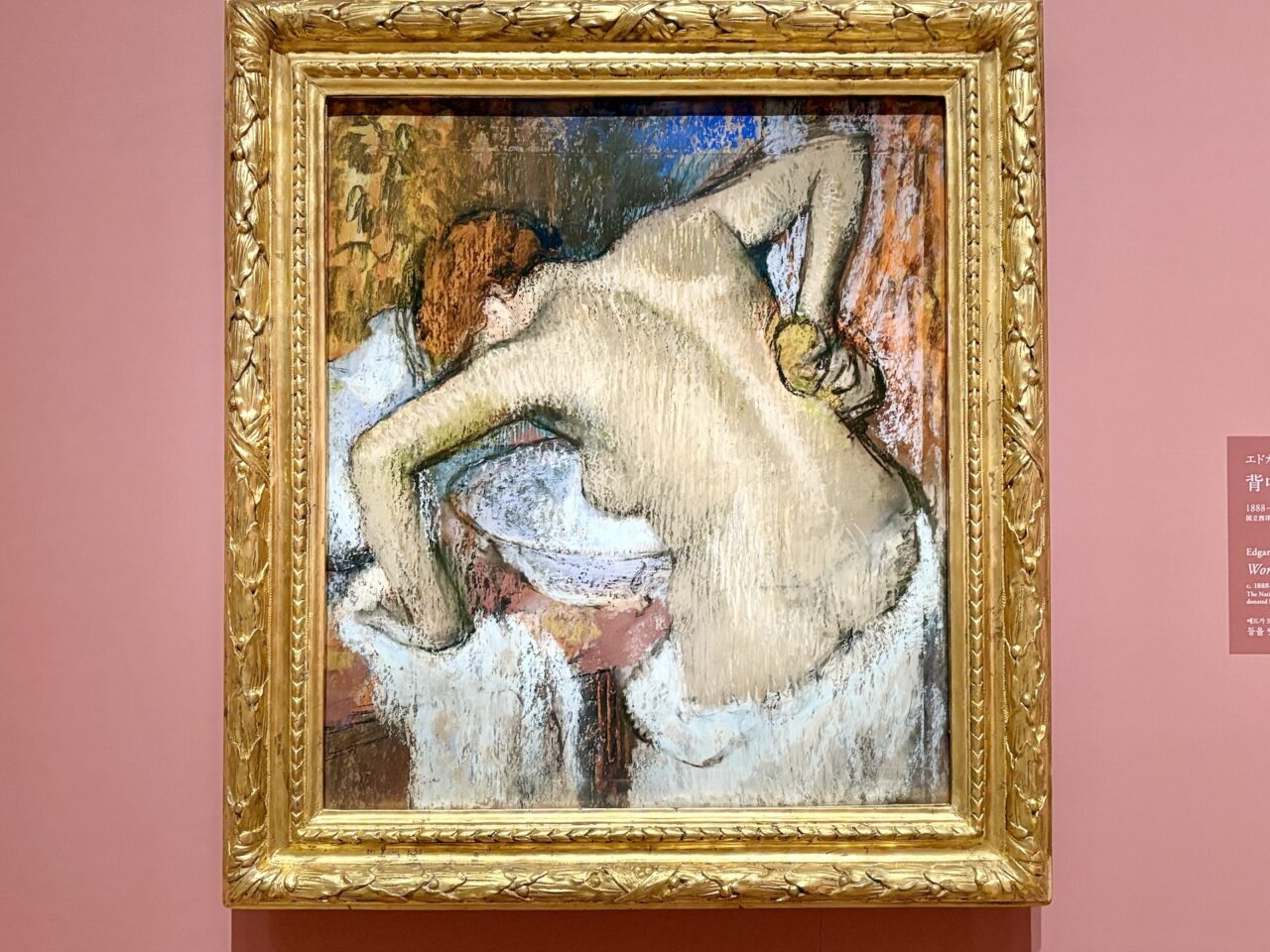

同じく裸婦を描いているけれど、ドガの裸婦は「どっこいしょ」と言わんばかりのポーズで思いっきり洗体中である。ここでは同様に「髪をとかす女性像」も、ルノワールとドガによる2作品を観比べることができる。女性のリラックスした肉体に理想を託しているかのようなルノワールと、あえて人に見られたくないであろうシーンを切り取るドガ、双方のこだわりが見えるようで興味深い。

INDEX

絵画の中に登場するドレスの「実物」も展示

第3章では「室内に取り込まれた自然」をテーマに作品が展示されている。これまでは「室内画」だったが、ここからは「室内と絵画」がテーマだと捉えるのがいいだろう。

パッと目を引くのはアルベール・バルトロメの大作『温室の中で』である。等身大に近い優雅な女性像は、画家の妻プロスペリー。温室は当時のブルジョワの邸宅装飾として人気を博していた最先端のエクステリアだ。ガラス張りで植物に囲まれる空間は、まさに「屋外」と「室内」の真ん中に位置しているといえるだろう。

隣には、実際に夫人がモデル時に着用していたラブリーなサマードレスが並べて展示されている。バルトロメは本作を描いてから数年後に妻を亡くして以来、絵筆を置いて彫刻に専念するようになった(一説にはドガの勧めとも)。この「温室の中で」とドレスは、そんなバルトロメが生涯手放さずそばに置いていたものだという。

展示室内には温室をイメージした装飾パネルとフレーム、さらに19世紀当時の籐椅子などがディスプレイされている。そして、壁面に並んでいるのは「室内に取り込まれた自然」の代表格である、花の静物画たちだ。花の絵は需要が高く、割の良い収入源になるため、いつの時代も画家たちは数多くの花の作品を手がけている。ここではセザンヌルノワールによる豪華な花々や、静物画の名手アンリ・ファンタン・ラ・トゥールによる端正な花々をじっくりと堪能しよう。

3章の後半では、19世紀フランス美術界を席巻したジャポニスムの影響について触れられる。芸術家たちは自然を着想源とした日本美術に心打たれ、時にはその図柄や意匠を自らの作品に借用したのである。

現代だったらもちろんアウトだろうが、そこはまあ時代ということで……例えば、上の写真は1873年ごろに装飾画家のランベールが陶磁器の企画販売業者ウジェーヌ・ルソーと共同で製作した、ジャポニスムの飾り皿。中央の皿が参照しているのは、江戸後期の画家、森春渓による虫類の画譜に収められたバッタの図だと考えられている。ランベールが1枚ずつ丁寧に彩色したというだけあって、ご本家もきっと大満足したであろう鮮やかな仕上がりだ。

INDEX

展覧会フィナーレを飾るのは、モネの『睡蓮』

第4章のテーマは「室内装飾」。花の静物画などで室内に自然を取り込んでいたのがさらに発展し、絵画は扉などを飾る装飾パネルに、壁画に……と、サイズ的にも用途的にもどんどん拡大していく。その背景には、19世紀に相次いで開催された万国博覧会によって産業が振興し、それまで位が低いとみなされてきた装飾美術の評価がグンと高まったということがあるだろう。公共建築の装飾に携わることは富と名声に直結し、多くの画家たちの熱望するところとなったという。

面白いのは、展示室の片隅に参考出品された『モリゾの応接間兼アトリエの再現模型』である。印象派の女性画家ベルト・モリゾ(ちなみにマネの義理の妹)が自ら設計したアトリエの様子を、窓から覗き込む形で体感できる模型だ。ピンク色の壁の高い位置に掲げられているのは、ロココ美術の巨匠ブーシェによる『ウェルカヌスの鍛冶場』の一部分を、モリゾ自身が模写した絵画だという。なんと鏡の横幅と合うように、名画を勝手にトリミングして装飾に使用している! と軽く衝撃を受けた。筆者は展覧会の宣伝ポスター、チラシやアートグッズでしばしば絵画作品の一部が切り抜かれることに違和感を感じるほうだったのだが、ちょっと頭が固かったかもしれない、と反省。19世紀から、すでに人と絵画の関係はもっと自由だったのかもしれない。

こちらは印象派の大パトロンだった実業家、エルネスト・オシュデの城館を飾るために製作された2点。どちらも室内装飾に良さそうな親しみやすい雰囲気の作品だが、それでいて素早い筆致や大胆な構図には、ふたりの画家が自分らしさを明確に組み入れているのがわかる。オシュデはモネの『印象、日の出』を購入したことで知られる、いわば印象派の始まりの支援者である。だからこそ単純なほのぼの日常系絵画で済ませるのではなく、マネ、モネは現代的審美眼を持つこの城主にふさわしい、攻めの表現をもって作品を仕上げたのだろう。

そして印象派による装飾芸術への挑戦は、最終的にモネによる『睡蓮』の大装飾画でひとつの到達点を見たといえるだろう。モネは巨大装飾パネルで鑑賞者を取り囲む構想によって、室内にいながらにして自然に没入する体験を創造したのだ。最後の展示室ではモネの睡蓮関連作品のほか、カイユボットが自邸の壁面装飾のために制作した未完の大型作品『ヒナギクの花壇』(写真左手)も見ることができる。よく見ると何箇所か描き込みが甘い部分があり、ここにはきっと家具がくる予定だったのかな……なんて想像をするのも楽しい。

展覧会フィナーレを飾る、モネの『睡蓮』。本作は国立西洋美術館の礎となる松方コレクションを築いた実業家・松方幸次郎がモネの元へ赴き、画家から直接購入したものだ。数多く存在する睡蓮たちの中でも、日本とモネの親密な関係を象徴する一作といえるのではないだろうか。

いつ何度見ても、『睡蓮』の色彩には心揺さぶられる。この作品では花のピンクが特に鮮烈なので、ぜひ近くでも観察を!