国立西洋美術館に、およそ10年ぶりに印象派が大挙してやって来た! 本記事は2025年10月25日(土)〜2026年2月15日(日)に開催される『オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語』の見どころをお伝えするレポートだ。

展覧会のキーワードは「室内」。印象派というと、帽子をかぶって屋外で描いているようなイメージがあるが、今回はあえて彼らの「室内画」や「室内装飾」に焦点を当て、これまでにない切り口でその魅力に迫る。会場には「印象派の殿堂」と称されるオルセー美術館所蔵の傑作約70点を中心に、国内外の重要作品も加えたおよそ100点が集結。マネ、モネ、ドガ、ルノワール、さらにセザンヌやカイユボット、ベルト・モリゾなど……惜しみなく展覧される名作の数々に、きっと誰もがくらくらするような悦びを感じるに違いない。

印象派の展覧会といえば、比較的知名度の低いモネ晩年の作品にフォーカスした『モネ 睡蓮のとき』(2025年、国立西洋美術館 / 京都市京セラ美術館)が記憶に新しい。そしてこの『オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語』もまた、従来のイメージを塗り替えるような新しい視点で印象派を観る、という意欲的な試みだ。

これらは印象派の王道作品がそれだけ一般に浸透していることの表れであり、私たちは「印象派大好き民」として、今こそ次のステージへ進もうとしているのではないだろうか。我々はこの鑑賞を経てさらに印象派に詳しくなり、さらに印象派にハマるのだ。

INDEX

「若き反逆芸術家チーム」としての印象派

展示は全4章で構成される。まず第1章は「室内の肖像画」のチャプターだ。なんと本展、この第1章がいきなりハイライトである。

冒頭に展示されているこちらは、誰の肖像画だか想像できるだろうか?

正解は、ルノワール。おじいちゃんの頃の写真は割と有名だが、このような青年時代の肖像は新鮮である。椅子の上で脚を抱え、口を尖らせたような姿は、若き日の巨匠がどんな佇まいだったのかを教えてくれる。

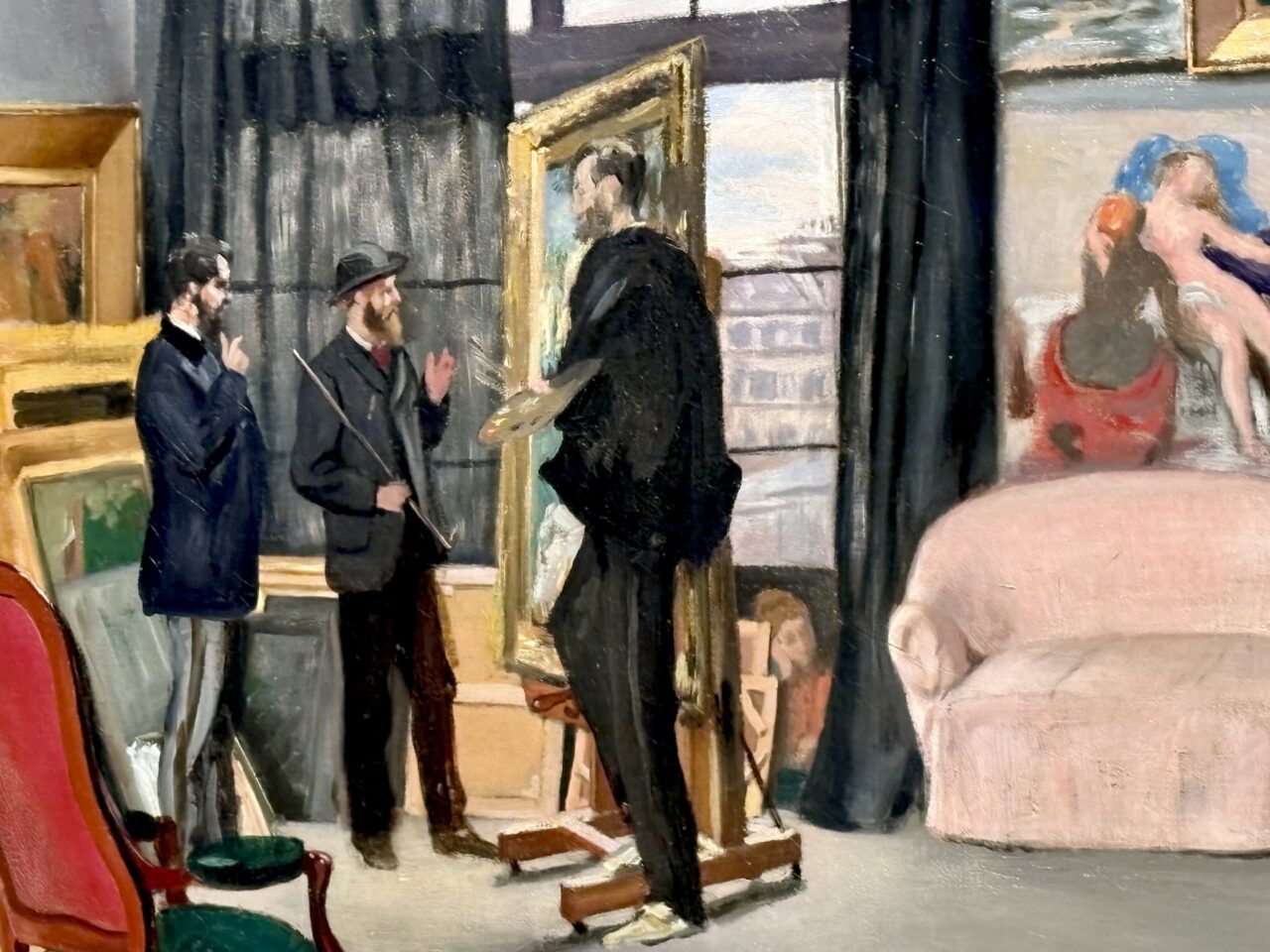

『バジールのアトリエ』は、バジールとルノワールが共有し、若き芸術家たちの交流場所となっていたというパリのアトリエを描いたもの。登場人物はマネやルノワール、モネ、文筆家のエミール・ゾラや音楽家のメートルだと考えられている。「印象派箱推し勢」にとってたまらない、若き反逆芸術家チームとしての彼らの友情、協働を感じさせる作品だ。悲しいことに、バジールは本作の完成後に勃発した普仏戦争で戦死してしまい、1874年に実現する『第1回印象派展』に参加することはなかった。

中央に立つ背の高いバジールの姿は、マネによって描き加えられたものだという。いわれてみれば、この人物像だけ黒色が鮮やかで、タッチがちょっと違うような……絵筆のスピードを感じさせる、マネらしいシャープなラインに注目してみてほしい。

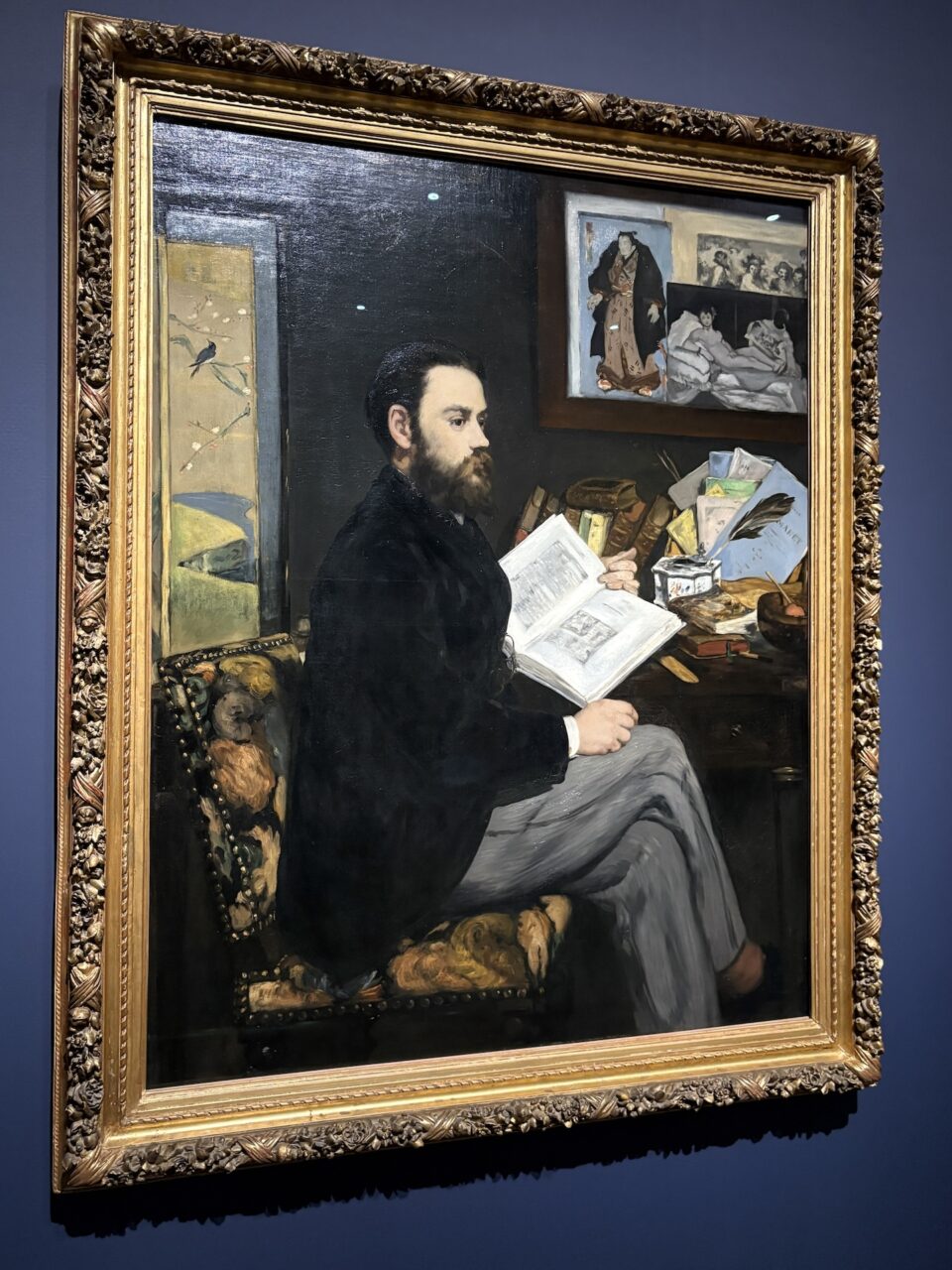

美術史の授業で必ずといっていいほど出てくる、マネ『エミール・ゾラの肖像』にもこの章で会える。センセーショナルな作品を発表して炎上していたマネを評価、擁護する意見を著したゾラへ、マネが感謝の気持ちを込めて描いたというこの肖像。背景には問題作『オランピア』(※)や、ゾラによるマネ評論の冊子、両者が深く関心を寄せていた日本美術の作品などが掲げられている。

※マネの代表作の一つ『オランピア』は、神話や歴史上の人物ではない、娼婦を連想させる実在の女性の裸像を描いた点で既存の慣習を破り問題作となった。

室内肖像画はモデルの外見の個性のみならず、社会的ステイタスや個人の関心事など、その人を知るためのヒントを散りばめて制作される。写真と違って「意味はないけど写り込んだだけ」なんてモノはない。描かれている小道具はほぼ全てが意図を持って描き込まれていると考えていいだろう。そう思うと、絵解きクイズのようで面白い。

そして、本展の目玉のひとつが、第1章なかばにあるドガの『家族の肖像(ベレッリ家)』だ。縦2メートルの高さがあり、対面してみると、びっくりするほど大きい。本作は長年にわたる修復が完了し、ついに日本初公開の日を迎えたのだという。

描かれているのは、イタリアに亡命中だったドガの叔母一家。ひと目で、家族全員がバラバラの方を見ていることに気づくだろう。とある家庭のリアルな力関係を感じさせる、緊張感に満ちた傑作である。よく見ると画面右下には出て行こうとしている黒っぽい子犬が。子犬は伝統的な愛の象徴だから描かれているのか、それとも本当にこの場の空気に耐えられず出て行ったペットがいたのか……どちらにせよ、わざわざ見切れた状態で描き込むあたりにドガの意地悪さ(冷徹な観察者ぶり)を感じないだろうか。

哀愁が漂う父親の背中もさることながら、左端に立つ長女が「うち、こんな感じなんです」となんともいえない真顔でこちらを見ているのが切ない。ちなみに本展の宣伝ビジュアルやオリジナルグッズでは、左側の母娘3人の部分を切り取って使っているものが多く、制作からおよそ150年を経てなお無視されてしまうこの父親には同情を禁じ得ない。

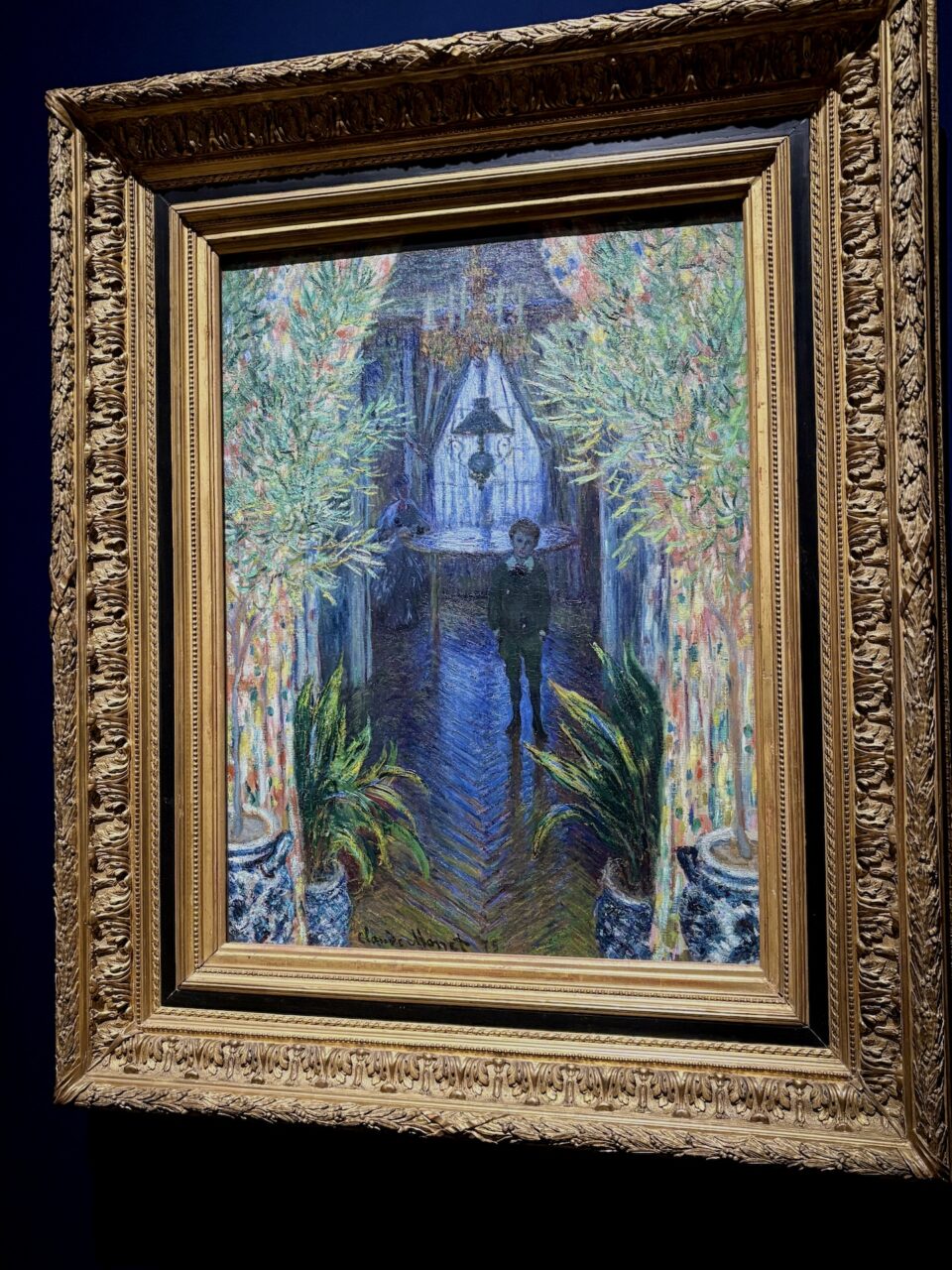

もう一点、モネの『アパルトマンの一隅』にも注目したい。印象派展の第1回と第2回の間に制作されたこの作品は、モネ一家がセーヌ河畔のアルジャントゥイユに暮らしていた頃に描かれた。手前にモネの長男ジャン、奥にモデルであり愛妻のカミーユがいる。ヘリンボーン貼りの床が矢印のように視線を誘導し、さらに左右に繰り返し描かれるカーテンが合わせ鏡を覗いたような奥行きを生み出している。なんともバッチバチに決まった、痺れる構図である。そして手前(バルコニー)と奥の室内が生み出す、大胆な色彩のコントラストも美しい。床が複雑な茶色から澄んだブルーへと変化していくグラデーションは、見ているだけで快感だ。この目の悦びは、やはりどうしても画面や印刷物では味わえないものなので、ぜひ会場で実感してみてほしい。