前作『Ampelsands』(2020年)から5年の歳月を経てリリースされた3作目のアルバム『All About McGuffin』を、mei eharaは自ら「第一章の最後の作品」と位置付けている。今、手元にあるもの、これまで捨てたり無くしてきたもの、それらすべてが大切で、同時にすべてが代替可能なものである——そんな想いが込められた本作は、痛みや揺らぎを抱えながら、着実に歩んできた彼女の冒険譚でもあり、同時に彼女と同じ時代を生きる我々のための物語でもある。

この5年間で、深く自分自身の内面と向き合いながら、諦められること、諦められないことを取捨選別できるようになったというmei eharaは今、「究極に自分勝手に生きている」と語る。自身初のアメリカでのヘッドラインツアーの最中にインタビューに応じてくれた彼女に、一つの物語であり、ファンタジーであり、RPG的であり、同時にある種の生々しい記録でもある『All About McGuffin』の制作のモードと、彼女自身の変わり続ける「今」について話を訊いた。

INDEX

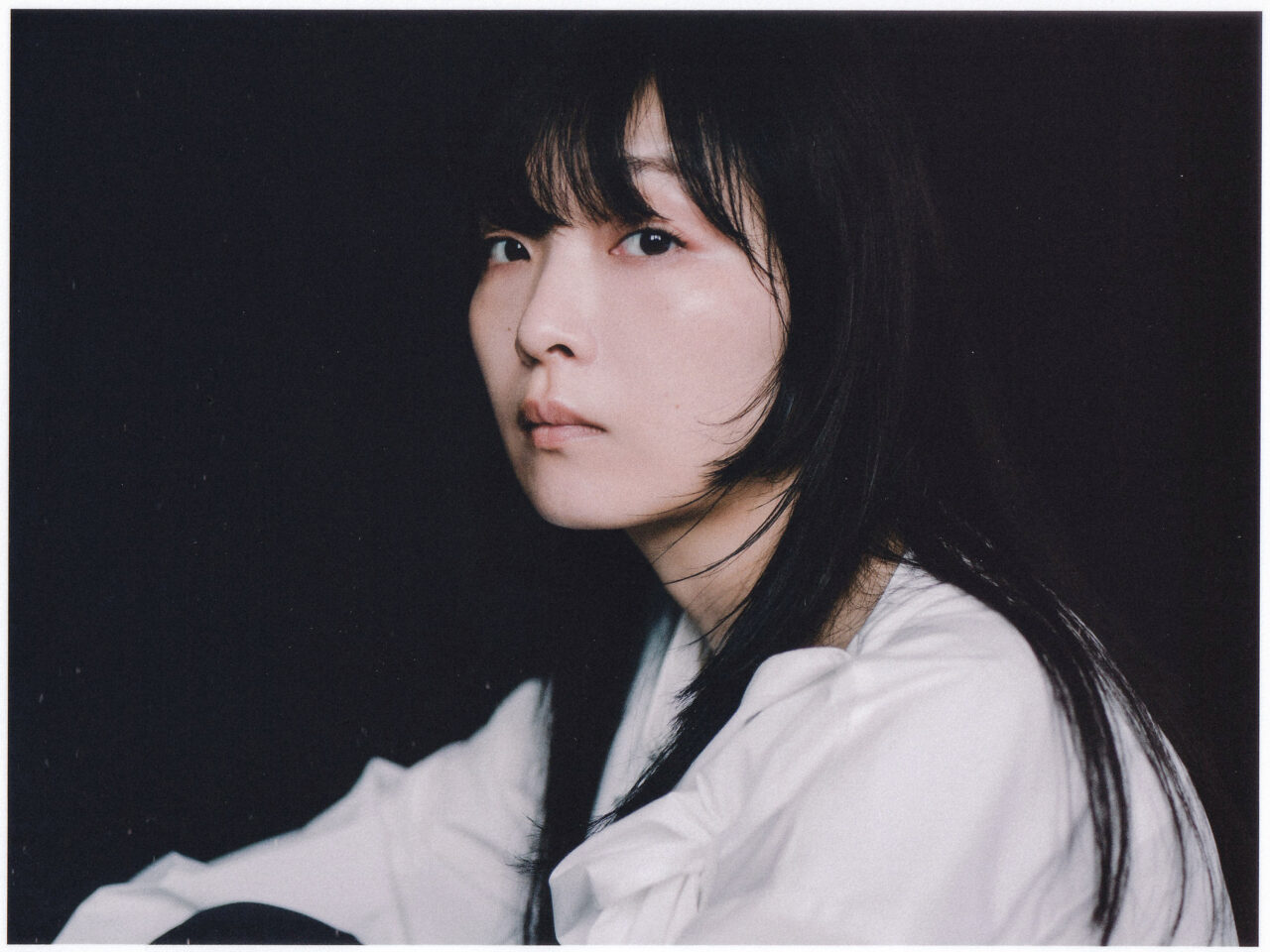

目が醒めるような特別な変化を感じているというよりは知らなかったことに気づかされているような感覚。

シンガーソングライター/文筆家。学生時代に宅録を始め、2017年にキセルの辻村豪文をプロデューサーに迎えた1stアルバム『Sway』でカクバリズムよりデビュー。2020年にセルフプロデュースによる2ndアルバム『Ampersands』を発表。アメリカのシンガーソングライター、Faye Websterのアルバム『I Know I’m Funny Haha』(2021年)に参加し、2024年、2025年にはFaye Websterのアメリカツアーにサポートアクトとして出演した。2025年9月、約5年ぶりのフルアルバム『All About McGuffin』をリリースし、アメリカ4都市を巡るツアーを敢行。帰国後の10月19日にはWWW Xでワンマンライブを開催する。(撮影:Naoki Usuda)

―今、meiさんはサンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴを巡るヘッドラインツアー(9月23日から30日にかけて行われ、ほとんどの会場がソールドアウト)を回られている最中なんですよね?

mei:そうです。過去2回のツアーは、シンガーソングライターのFaye(Webster)のオープナーだったんですが、彼女が私の音楽を好きだと以前から色々なところで言っていてくれたこともあって、お客さんが私を迎え入れてくれているような感じがあったんですね。だから私としても、Fayeのツアーが良いものになるようにサポートしたいという気持ちでやっていたんです。

mei:でも、今回のツアーは私を目当てに観に来るお客さんしか基本的に来ないので、どんな反応が返ってくるのか不安ではありました。そもそも日本語で歌っている自分の音楽の何を良いと思って聴いてくれているのかも、正直いまだに分からないし。でも、先日サンフランシスコとロサンゼルスでの公演を終えたばかりなんですが、いざやってみたら私のライブを生で観ることを心待ちにしてくれていた方ばかりで、しっかり聴いて観ようしてくれていたので安心しました。

―アメリカでライブや制作を行ったことで、自分の中で変化した部分はありますか?

mei:そもそも海外でライブをするような人生になるとは思っていなかったので……目が醒めるような特別な変化を感じているというよりは、私がただ単に今まで知らなかっただけのことに気づかされているという感じですかね。アメリカと日本の音の考え方の違いとか、場所や環境が違えばそりゃ色々違うし、視野が狭かったなと。

強いて言えば、今までは決まったメンバーで、できる限り長く楽曲を録音していきたいと思っていたんですが、今後はもっといろんな人とやってみるのが良いと思っています。例えば、曲ごとに違うプロデューサーを据えたり、楽曲を提供してもらって自分では書かないような曲を歌うとか、他のミュージシャンと共作してみる、ということを試してみてもいいのかな、と。

INDEX

前作リリース後、コロナ禍に突入。迷いと内省の日々の果てにたどり着いた場所

―9月に5年ぶりのアルバム『All About McGuffin』をリリースされて。今回のアルバムを、meiさんはご自身にとって「第一章の最後の作品」という気持ちで制作されたとか。

mei:先ほどの話にも繋がるんですが、このアルバムに関しては、今までと曲の作り方は大きく変わっていなくて。もちろん変化した部分もありますし、新機軸にも挑戦しましたが、基本的には、1stアルバムの『Sway』(2017年)から地続きにあると思います。実際どうなるかは分からないですが、次の作品は大きく変化するだろうという予感があったので、一旦、今作で今までの自分に区切りをつけたかった。なので、自分がやりたいことを詰め込んだアルバムにしよう、と思って作ったんです。

―本作に至るまでの5年間には、様々な葛藤があったそうですね。

mei:そうですね。2ndアルバム『Ampersands』(2020年)はコロナ禍の真っ只中にリリースしたこともあって、リスナーからどう受け止められたのか、よく分からない結果になってしまったんです。せっかくレーベルに入って、仕事も辞めて、音楽に集中して、新しいバンドメンバーと作ったのに……。そんなことがあって、やる気がなくなるでもないですが、次のアルバムをどう作ればいいのかが分からなくなってしまって。

mei:音楽をやっていると、お金に余裕があるとはとても言えないような状況になるし、コロナ禍で色々な人と疎遠になり、会うことがなくなった。私生活でも色々あって、自然と自分自身を省りみることに時間を費やすことになったんです。「なぜ自分はこういう考え方に陥るのか」という問題の根源を解決したいと思って、カウンセリングに通ったり、自分で本を読んで、勉強を続けていたんですが、去年の7月ぐらいに急にいろんなことが吹っ切れて。

今になってみて思うと、なぜこのタイミングでそこまで深く自分と向き合う必要があったのかはよく分からないんですが、「今、これを解決しないと先に進めないな」と、その時は思ったんですよね。

―何か特定の具体的な出来事が、meiさんを変えたのでしょうか?

mei:「これだ!」という解決の糸口や正解が見えたというよりは、「諦められるようになった」という言い方の方が正しい気がします。ごちゃごちゃ悩んだり、引きずったりすることがなくなったことで、音楽のことだけを考えていられるようになったんです。今は、本当に究極に自分勝手になれている感じがしますね。諦められるようにもなったし、同時に諦められない時にちゃんとそれを譲らずにいられることもできるようになりました。

―そうした心境の変化は、今作にどんな形で反映されていると思いますか? アルバムのリリースに際して寄せた文章に、「素朴はとてもロマンチックなことだと思います」と書かれていましたが、そこにはどんな思いがあったのでしょう?

それに関しては今作で思ったことではないのですが、人が未熟な状態って、時にはすごく魅力的だと思うんです。自分にも足りていない部分や成熟していない部分がある。映画でもそういう人物を主人公にしたものがありますよね。未熟で物事がままならないと悩んだり、苦しんだりすることがあると思うんですが、それは誰でも共感できることだと思うし、愛おしいものだと思うんです。

INDEX

RPGの世界に迷い込むように、アルバム全体を物語として聴く楽しみ

―このアルバムを聴いた時に、RPGあるいはレトロゲームのパッケージのような印象のジャケットも影響してか、重厚な物語に身を浸したような感覚があったんですね。個人的には、カズオ・イシグロの『忘れられた巨人』(早川書房)を想起したりもしたんですが。

mei:なるほど。今作はアルバム全体を一つの物語、あるいは一つのRPGゲームのようにしようと思っていました。RPGって、自分一人である世界に没入できるというところが魅力だと思うんです。1曲目から10曲目まで通して聴いたときに、物語としての流れを感じられるものにしたつもりです。

mei:ただ、アルバム制作進捗0の状態からそうすることを決めていたわけではなくて、制作の途中から方向性が固まりました。“ゲームオーバー”と“ピクチャー”と“まだ早い果物”は、当初からアルバムに入れようと思っていて、その他の曲をどうしようかと考えた時に、自分の成長とか変化が如実に現れている“まだ早い果物”が軸になると思ったんです。この曲を基軸としてアルバムの方向性が定まり、目的を持って制作できたと思います。

mei:そして“オープニングテーマ”が完成したことによって、さらに目的がはっきりしました。アルバムを一つの物語、RPGや映画、小説のようなものになぞらえようとした時に、導入が必要だと思ったんです。苦悩や試練が待っていそうな暗闇の中を「とりあえず先に進むしかない」という感覚と、始まりのワクワクする感覚を曲にしました。自分がここ数年間で得た、教訓や今の心情のようなものも盛り込まれていますが、物語として1曲目から入り込んでいけるような曲にしたかったんです。

―今のお話にも関連すると思うんですけど、もしかして「ゲーム」はこのアルバムの大きなモチーフの一つですか?

mei:先ほども話したように、RPGのような雰囲気を盛り込みたかったので、制作しながら色々なゲームを思い出しました。ゲーム音楽がすごく好きなんです。プレイしている時に流れていなければならないから、基本的にずっとループする構成じゃないですか。ゲーム音楽が好きだから、自分の曲でもループをやってしまいがちなんだと思います。日常的にも仕事をしながらゲーム実況動画や、ゲーム音楽を流しっぱなしにしていたりします。私は曲を作るときにMVのような映像を想像しながら作っていくんですが、“巨大なものが来る”は『ワンダと巨像』のような神秘的で恐ろしく、物悲しいイメージの映像がフィットしているなと思いながら作りました。なので映画風に編集されている4Kプレイ動画を観たりして、どんな音を曲に入れようか考えたりもしました。

―“巨大なものが来る”は、このアルバムの中でも特に印象的な曲の一つですね。

mei:“巨大なものが来る”は、ベースとなる曲がずいぶん前にできていて、『Sway』をリリースした後のライブでも数回演奏していたんです。ただ、しっくりこなくてずっと保留にしていて、今回アルバムの方向性が定まったタイミングで掘り起こしてきて、タイトルとAメロ以外を全て変えて仕上げました。

mei:この曲は、アルバムのクライマックスのようなものにしたかったんですが、『All About McGuffin』の物語のエンディングは何かを提示するものではなく、聴く人が「こういうこともあるよな」と共感できる余白を残すために、曖昧なものにしたかったというのもあって。何か強迫的で大きなものがやってきて、それに飲み込まれて、圧迫されるような感覚。その大きなものが、実際のものなのか、あるいは出来事なのかは分からない。ハッピーエンドでもバッドエンドでもない雰囲気を、『ワンダと巨像』のゲームが持つ独特のムードを楽曲に取り入れることで出せるかな、と思ってやってみました。