INDEX

舞台手話通訳が入ることで演出が変わる。作品の魅力がさらに深まる可能性

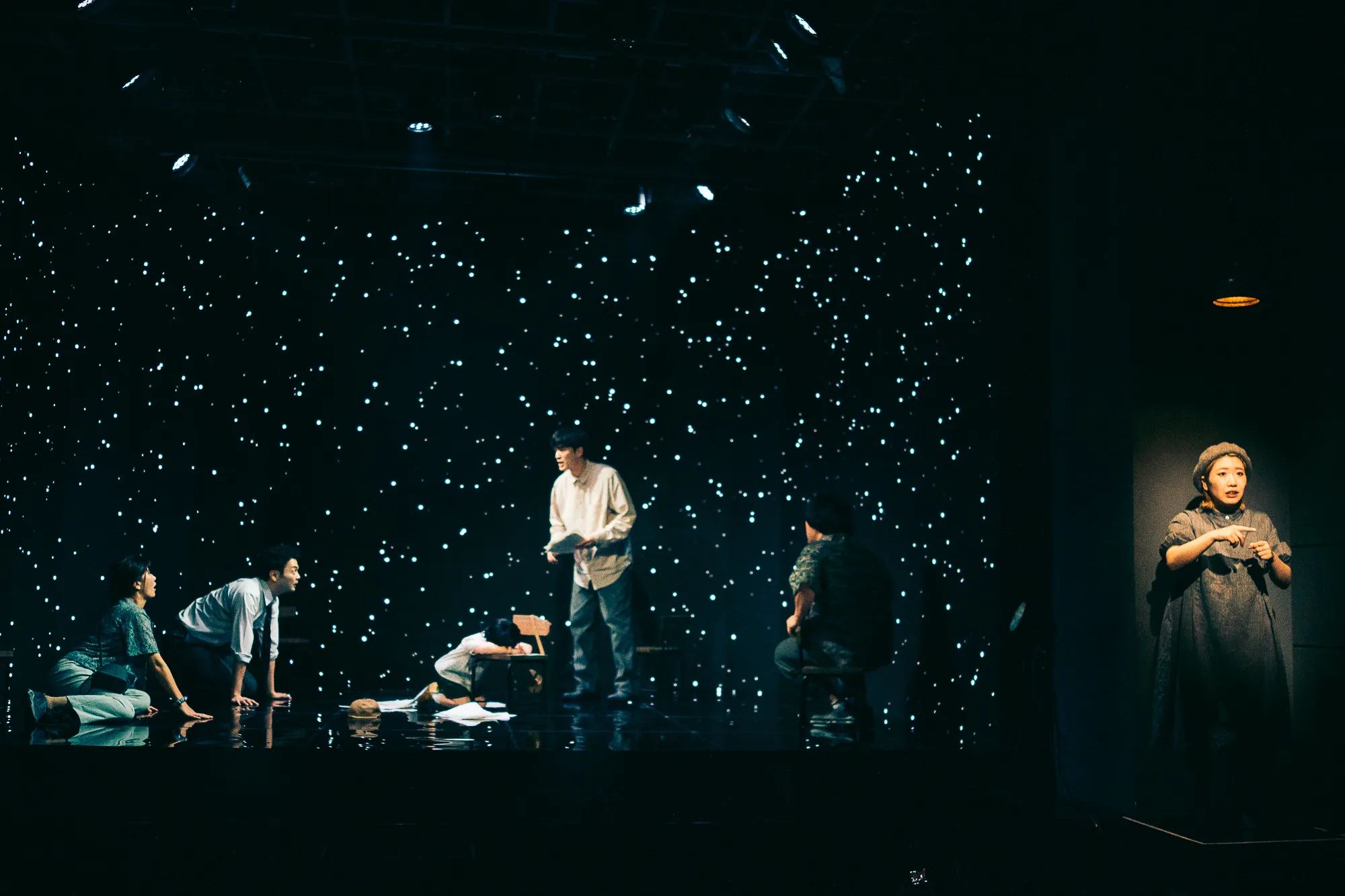

―『我ら宇宙の塵』は第31回読売演劇大賞でも3部門を受賞し、中でもパペットの登場やLEDの効果など視覚的な演出も印象深い作品ですが、手話監修や手話通訳をする上で意識したことなどはありますか?

小沢:前述した通り、ロンドンでは舞台手話通訳、字幕、リラックスパフォーマンスなど団体が鑑賞サポートの方法を選ぶ形だったのですが、「没入感を演出として大事にする本作では、字幕を添えるより手話で届けてもらう方法がいい」と思い、舞台手話通訳を選択しました。

板橋:最初に映像を拝見した時は、正直なところ「これに手話通訳が入れられるの?」と思いました。というのも、これまでの舞台手話通訳は比較的明るい会場であったり、暗くても手話通訳のところには照明が当たっていることが多かったんです。だけど、この作品は照明を含めた幻想的な世界観そのものに没頭する作品なんですよね。それだけに「通訳者に目がいかなくなっちゃうんじゃないか」とか「逆に通訳者を出してしまうと舞台の魅力が弱まっちゃうんじゃないか」とか思いました。そのバランスや線引きが悩ましいところでもあり、やりがいになるところでもあるなと感じました。

田中:そうですよね。観客がLEDディスプレイなどの演出をしっかりと堪能できる時間も作りたいし、手話通訳も計算しながらやらなきゃいけないなと私も思います。もう1つ大事にしたいのは、どこを「やらない」か。もちろん「通訳」においては取りこぼしがあっちゃいけないと思うんです。ただ、「舞台手話通訳」の場合は、私が通訳をやっている限りどうしてもお客さんのフォーカスを集めてしまう。なので、舞台の雰囲気や役者の表情で伝わるところや、情報として必要でないところでは手話監修者と相談の上、「やらない」という選択肢も一つだと思っています。

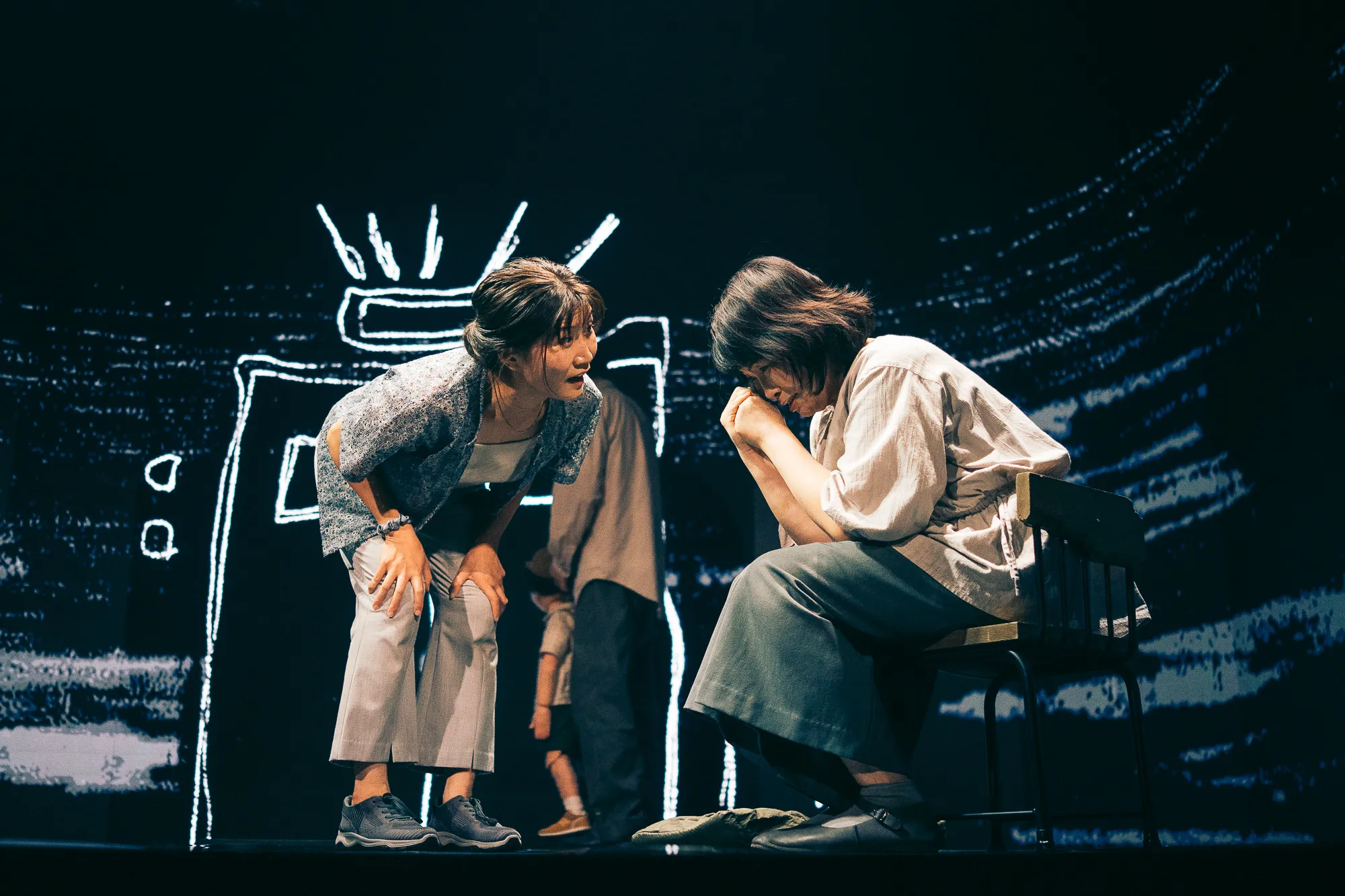

板橋:舞台手話通訳の不思議なところは、伝える相手の方を見ないと、物語や会話の魅力が伝わらないというか、言葉がちゃんと届かないんですよね。音声のセリフは目線を外して喋っていても会話がわかるじゃないですか。でも手話の場合は、完全に客席への目線を外してされると、伝わり難くなってしまう。だから、目線を外したり、合わせたりのバランスが必要になってくる。通訳者が舞台だけを見ていても、客席だけを見ていても魅力は伝わらないので、そのさじ加減も探っていきたいですね。

小沢:正直なところ、僕自身も演出家として葛藤を抱えている部分がありました。というのも、手話通訳がない日は「聞こえる方たちに向けて作っている」前提がどうしてもあるし、演出家視点で言うと、それによって「集中の見せ所」が変わることにもなるんですよね。「聞こえない人のことを考える」と同時に、「聞こえる人のことを考える」のも演出の仕事なので、そのあたりで自分が何を優先し、選択すればいいのか、悩むことがあったのも本当のところです。

板橋:そうですよね。それはとても自然な実感だと思います。

田中:通訳者自身がどれだけ演出に溶け込めるのか、ということも影響すると思います。それは舞台のことを知っているか否かによっても変わってきますし、ただそこに立って何の計算や調整もなく手話をやっているだけだったら、気になって当然だと思うんですよね。芝居の間や、セリフと手話の呼吸の合わせ方などの感覚は通訳の技術というよりは演劇の経験や知識だったりもするので、舞台手話通訳はそういう意味でも、とても特殊な技術が必要なのだと痛感します。だからこそ、こだわってやっていきたいです。

小沢:ロンドンで観劇した時、まさに田中さんが仰ったことを実感しました。手話通訳の方の、ただ手話をするだけではない、「この物語を伝えるぞ」というエネルギーに思わず涙したんですよね。聴者である僕は舞台だけを観ていれば内容がわかるのに、「手話通訳者の方を観たい」と思うような感覚もあって、流れているエネルギーが同じであることに感動をしました。そんな風に視点が増えることそのものが舞台の新たな魅力にもなり得る、とも感じました。

板橋:舞台手話通訳者がいることで作品の魅力がさらに深まる舞台にできたらいいですよね。「舞台手話通訳がいない方がいい舞台」ではなく、「舞台手話通訳がいた方がよりいい舞台」は作れると思いますし、それが誰もが心地よく観られる作品だと思います。たとえ手話がわからなくても、観ていて惹かれるとか、面白みと感じてもらえる舞台が作れたらいいですね。

小沢:EPOCH MAN『我ら宇宙の塵』は、1つの舞台作品であるだけではなく、「隣に聞こえない人がいるかもしれない」ということを知ってもらうための公演でもあります。ロンドンでの経験を経て、鑑賞サポートや舞台手話通訳回を絶対に取り入れたいと思いましたし、「言葉が届く」ということをより大事に再演に臨みたいと今改めて思います。