この数年、舞台芸術においては舞台手話通訳やバリアフリー字幕のタブレット貸し出しなど鑑賞サポートに力を入れる公演が増えてきた。例を挙げるのであれば、ミュージカル『SIX』や舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の舞台手話通訳付き公演の盛況も記憶に新しい。しかしながら公演全体数から鑑みると、その実施や周知は十分とは言い難く、ろう者や難聴者の観客は限られた選択肢から作品や観劇日を選ばなくてはならないのが現状でもある。かくいう私も、その必要性を痛感したのはここ最近のこと。恥ずかしい話だが、ろう学校に通う親類ができてはじめて、鑑賞サポートの現状について今まで以上に思いを巡らせることとなった。

そんな中、俳優で演出家 / 劇作家の小沢道成の主宰するEPOCH MANでは、『我ら宇宙の塵』のロンドン公演と10月22日に開幕した国内での再演ツアーの両方で鑑賞サポートを実施。そのうち3公演で舞台手話通訳付きの上演を予定し、手話監修を自身もろう者である板橋弥央が、舞台手話通訳を田中結夏が務める。日本における映像や演劇の鑑賞サポートの実情、ロンドンでの経験を通じて感じたこと、そして、実際に舞台手話通訳付きの公演を上演する上で大切にしていることについて、稽古場の一角で作品を囲みながら、小沢道成と板橋弥央と田中結夏の3人に話を聞いた。

INDEX

「日本語に字幕はいらない」という考えを変えたい

―まず、国内での現在の鑑賞サポートをめぐる状況についてお聞きしたいと思います。ここ数年でジャンルや団体を横断して、舞台手話通訳付きの公演が増えた感触はあるのですが、実際のところはどうでしょうか?

田中:たしかに、ここ数年でろう者や難聴者のお客様だけでなく、聴者のお客様の中でも舞台手話通訳の認知は広まってきました。しかし「もっともっと舞台手話通訳付きの作品が当たり前になってほしい」という思いがあるのも正直なところです。

「となりのきのこ」代表、舞台手話通訳者、手話通訳士、俳優、保育士。埼玉県出身。埼玉県立芸術総合高校 舞台芸術科卒業。2020年より、特定非営利活動法人「シアター・アクセシビリティ・ネットワーク」の舞台手話通訳チームに所属。2023年には、“舞台×手話×子ども”の三本柱を掛け合わせた個人ユニット「となりのきのこ」を立ち上げる。舞台手話通訳者としては、これまでに25作品以上の舞台に携わる。主な作品に、タカハ劇団『美談殺人』『ヒトラーを画家にする話』『他者の国』、劇団銅鑼『いのちの花』『ふしごな木の実の料理法』、ミュージカル『SIX』、丸美屋食品ミュージカル『アニー』、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』などがある。

板橋:そうですね。ろう者の一人として感じているところをお話すると、日本ではろう者が舞台を観に行くこと、あと映画の中でも邦画を観に行くことがまだまだ気軽にはできないんです。字幕や通訳が付いている日や回を調べてそこを狙って行くしかないので、思い立ったその時に行く、ということがそもそもない。最初は特定の場所でもいいから、「そこに行けば通訳や字幕付きの作品が観られる」という場所があるといいなと思います。そういった場所があるのとないのとでは大きく違うんじゃないかなって……。

小沢:とても考えさせられるお話です。「日本人なら誰もがわかるもの」とされ、当たり前のように字幕なしで上映されること、「日本人なのに邦画を気軽に観に行くことができない」という状況を僕自身も気づくことができなかったし、知った今、広く伝わってほしい実情だと感じました。

演出家 / 脚本家 / 俳優。京都出身。自身が主宰する「EPOCH MAN」では出演のほか脚本 / 演出 / 美術 / 企画制作なども手がける。2021年上演の『オーレリアンの兄妹』が第66回岸田國士戯曲賞最終候補作品に選出。23年上演の『我ら宇宙の塵』が第31回読売演劇大賞「優秀作品賞」「優秀演出家賞」「最優秀女優賞(池谷のぶえ)」の3部門を受賞。近年手掛けた作品に陣一人芝居『Slip Skid』(脚本 / 演出)、東洋空想世界『blue egoist』(脚本)、『しばしとてこそ』(演出 / 美術)、『Bug Parade』(脚本 / 演出 / 美術)など。『我ら宇宙の塵』UK版の『Our Cosmic Dust』が2025年6〜7月にロンドン・Park Theatreにて1ヶ月のロングラン上演された。26年4~5月にEPOCH MANの新作公演『The Closet Revue』をザ・スズナリにて上演予定。

板橋:僕にとって邦画っていうのは幼い頃から「観たくても観られないもの」だったんですよ。あと、海外の映画も字幕は入るのですが、日本人が出てきた時の日本語のセリフには字幕がつかない、ということもあって。そうなると、英語で話されている部分の字幕情報のみで会話の流れを予想するしかなくて、登場人物が大事なことを言っていても想像で補うしかできないんですよね。そのことで作品の面白みがどんどん下がってしまう。映画の字幕には「日本語だから日本語字幕をつけなくてもいい」というイメージがどうしてもあって、そのあたりを「どうしたら変えられるだろう?」といつも考えています。

株式会社エンタメロード所属。東京都出身。台湾人の母を持つ。2006年に日本ろう者劇団に入団し、自主公演や手話狂言などに出演。2011年に劇団を退団後は、台湾のろう社会の現状や文化の魅力、そして手話について全国各地で講演活動を行う。2013年より、演劇グループ「男組」を結成。同年10月に旗揚げ公演。以降、全国各地で公演を行っている。現在はイベントMCを中心に、手話指導や表現者としても幅広く活動。

―非常に重要なお話だと思います。私も最近気づいたのですが、映像配信のサブスクでも会社によって日本語字幕があるものとないものがありますよね。サブスクの字幕もそれをきっかけに疑問に思うようになりました。

板橋:ろう者にはNetflixが人気なんですよ。基本的にどの作品にも字幕が付いているから。映画にしろ、サブスクにしろ、私自身もこうしたことに気づく度に窓口に「日本語字幕をつけてほしい」という要望を出したりもしているのですが、ほとんどが「前向きに検討いたします」で終わってしまい、そこから先には進まない。今の田中さんの表情を見る限り、同じような経験があるのではないでしょうか。

田中:すごくわかります。これは舞台芸術においても同じことが言えると思います。私自身もここ数年で、事業者さん宛に鑑賞サポートや舞台手話通訳の導入をお願いするお手紙を書いたり、直接お伺いしてお話させていただいたり、自分が担当する舞台の案内を送ったりする活動も行っているのですが、やはり全てがスムーズにとはいかないのが現状です。

一方で、公演規模の大きかった『SIX』で舞台手話通訳を取り入れた影響はやはり大きく、他作品でも取り入れるきっかけになりました。そんな風に一歩一歩を繋げながら、ようやく少しずつ道が開けてきたような、そんな状態な気がしますよね。

小沢:ベース自体がまだ整っていないというのもある気がしますよね。というのも、EPOCH MANもですが、小劇場で活動している団体はとくに予算が限られているので「どの団体でも鑑賞サポートができる」ようにするのは、難しいのが現状だと思います。助成金の有無によっても、予算が大きく左右されるとも思いますし。

INDEX

イギリスと日本、鑑賞サポート導入状況の差に思うこと

―舞台芸術の実情はもちろん、日本の文化や芸術全般において喫緊の問題であることが伝わってくるお話でした。海外における鑑賞サポートの状況もお聞きできたらと思います。

小沢:ロンドン公演でまず驚いたのは、鑑賞サポート自体が劇場公演の1つのルールになっていたことでした。舞台手話通訳もあれば、字幕もあり、リラックスパフォーマンス(※)という選択肢もあって、団体側が作品に応じて方法を選ぶ形だったんですよね。そうした環境が一つのフォーマットとして整っている状態にまず感動をしました。さらに驚いたのは、舞台手話通訳のリハがなく、僕から細かくお伝えしなくても事前の打ち合わせのみで対応をして下さったこと。そのくらいの場数をすでに踏んでいること、ロンドンではそれが当たり前になっているということを痛感する瞬間でした。

※発達障害や自閉症など、劇場での鑑賞に不安のある人も一緒に公演を楽しめる公演。イギリスでいち早く取り入れられ、ヨーロッパから各国に広まっている公演形態。

板橋:1年間で1000本近くの舞台手話通訳付きの公演が上演されているので、経験値が全然違うんですよね。あとはやはり制度の違い。日本はようやく動き始めたような感じですが、ヨーロッパ、特にイギリスはだいぶ進んでいる。そういう意味でも日本はこれからだと思いますし、田中さんも多くの作品を通じて場を拓いて下さっているので、それが当たり前になっていけばいいですよね。

田中:私もイギリスで現地の通訳者の方とお話した時にも「30年くらいの差があるかもしれない」とサラッと言われて……。でも、それを聞いた時に妙に腑に落ちたんです。30年の差をすぐ埋められるとはもちろん思っていないし、すぐに埋めたところできっといい形にはならないんじゃないかなって。今の日本は焦らず、みんなでより良い形を丁寧に探っていく段階なのかなって思うんですよね。だから、30年の差には焦っているけれど、今やるべきことに対しては焦ってはいけないなって思いました。

INDEX

舞台手話通訳が入ることで演出が変わる。作品の魅力がさらに深まる可能性

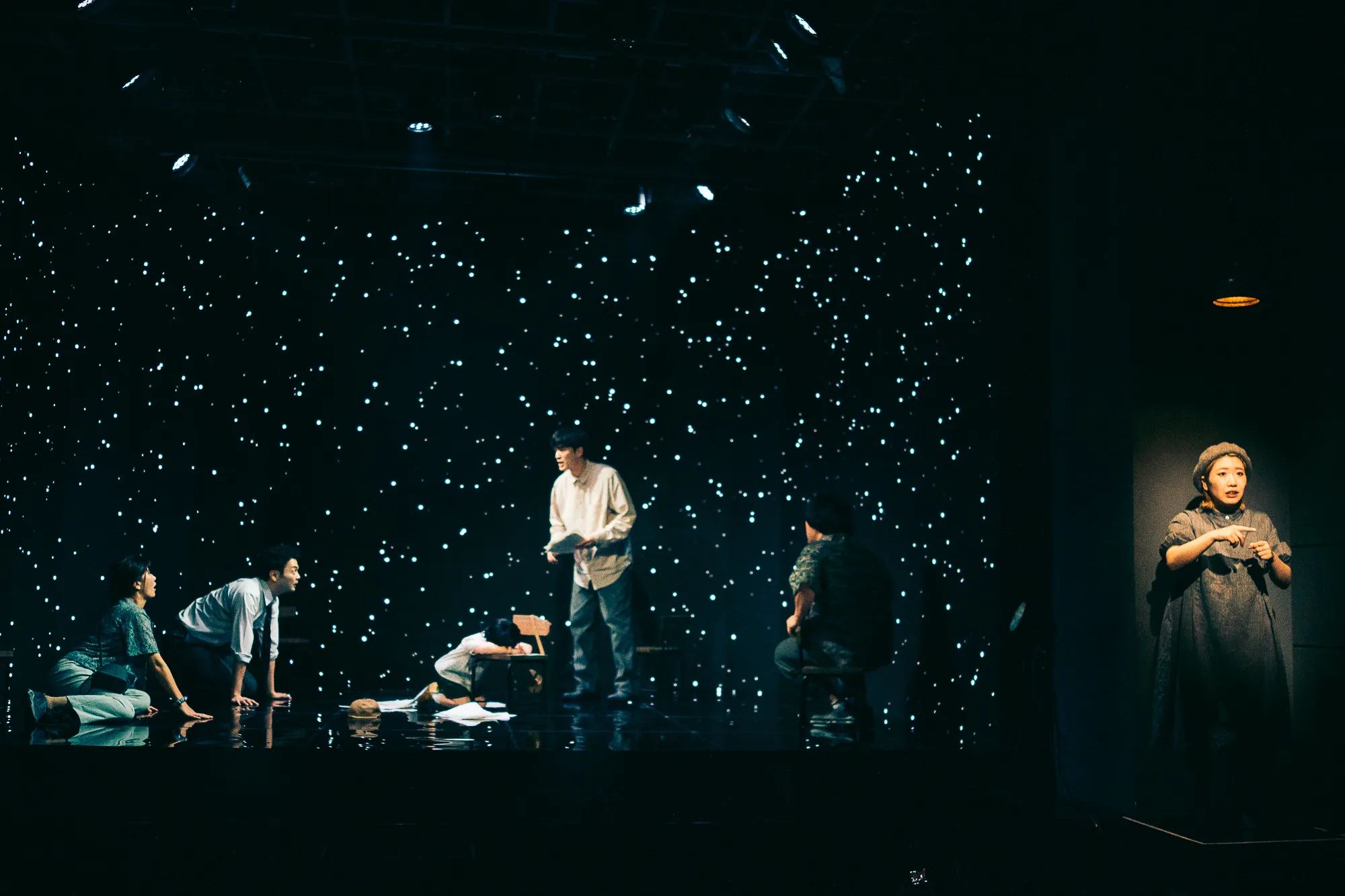

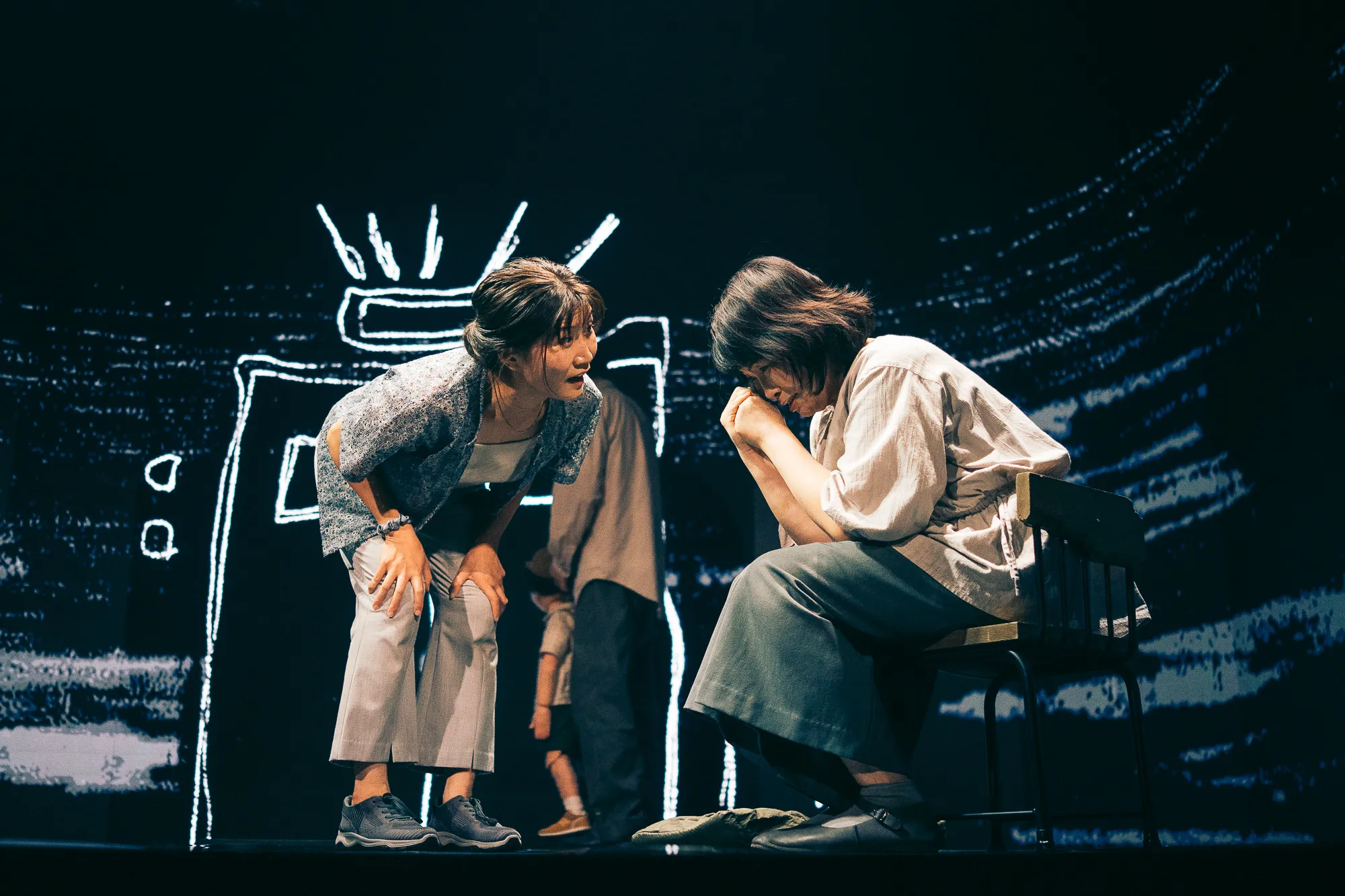

―『我ら宇宙の塵』は第31回読売演劇大賞でも3部門を受賞し、中でもパペットの登場やLEDの効果など視覚的な演出も印象深い作品ですが、手話監修や手話通訳をする上で意識したことなどはありますか?

小沢:前述した通り、ロンドンでは舞台手話通訳、字幕、リラックスパフォーマンスなど団体が鑑賞サポートの方法を選ぶ形だったのですが、「没入感を演出として大事にする本作では、字幕を添えるより手話で届けてもらう方法がいい」と思い、舞台手話通訳を選択しました。

板橋:最初に映像を拝見した時は、正直なところ「これに手話通訳が入れられるの?」と思いました。というのも、これまでの舞台手話通訳は比較的明るい会場であったり、暗くても手話通訳のところには照明が当たっていることが多かったんです。だけど、この作品は照明を含めた幻想的な世界観そのものに没頭する作品なんですよね。それだけに「通訳者に目がいかなくなっちゃうんじゃないか」とか「逆に通訳者を出してしまうと舞台の魅力が弱まっちゃうんじゃないか」とか思いました。そのバランスや線引きが悩ましいところでもあり、やりがいになるところでもあるなと感じました。

田中:そうですよね。観客がLEDディスプレイなどの演出をしっかりと堪能できる時間も作りたいし、手話通訳も計算しながらやらなきゃいけないなと私も思います。もう1つ大事にしたいのは、どこを「やらない」か。もちろん「通訳」においては取りこぼしがあっちゃいけないと思うんです。ただ、「舞台手話通訳」の場合は、私が通訳をやっている限りどうしてもお客さんのフォーカスを集めてしまう。なので、舞台の雰囲気や役者の表情で伝わるところや、情報として必要でないところでは手話監修者と相談の上、「やらない」という選択肢も一つだと思っています。

板橋:舞台手話通訳の不思議なところは、伝える相手の方を見ないと、物語や会話の魅力が伝わらないというか、言葉がちゃんと届かないんですよね。音声のセリフは目線を外して喋っていても会話がわかるじゃないですか。でも手話の場合は、完全に客席への目線を外してされると、伝わり難くなってしまう。だから、目線を外したり、合わせたりのバランスが必要になってくる。通訳者が舞台だけを見ていても、客席だけを見ていても魅力は伝わらないので、そのさじ加減も探っていきたいですね。

小沢:正直なところ、僕自身も演出家として葛藤を抱えている部分がありました。というのも、手話通訳がない日は「聞こえる方たちに向けて作っている」前提がどうしてもあるし、演出家視点で言うと、それによって「集中の見せ所」が変わることにもなるんですよね。「聞こえない人のことを考える」と同時に、「聞こえる人のことを考える」のも演出の仕事なので、そのあたりで自分が何を優先し、選択すればいいのか、悩むことがあったのも本当のところです。

板橋:そうですよね。それはとても自然な実感だと思います。

田中:通訳者自身がどれだけ演出に溶け込めるのか、ということも影響すると思います。それは舞台のことを知っているか否かによっても変わってきますし、ただそこに立って何の計算や調整もなく手話をやっているだけだったら、気になって当然だと思うんですよね。芝居の間や、セリフと手話の呼吸の合わせ方などの感覚は通訳の技術というよりは演劇の経験や知識だったりもするので、舞台手話通訳はそういう意味でも、とても特殊な技術が必要なのだと痛感します。だからこそ、こだわってやっていきたいです。

小沢:ロンドンで観劇した時、まさに田中さんが仰ったことを実感しました。手話通訳の方の、ただ手話をするだけではない、「この物語を伝えるぞ」というエネルギーに思わず涙したんですよね。聴者である僕は舞台だけを観ていれば内容がわかるのに、「手話通訳者の方を観たい」と思うような感覚もあって、流れているエネルギーが同じであることに感動をしました。そんな風に視点が増えることそのものが舞台の新たな魅力にもなり得る、とも感じました。

板橋:舞台手話通訳者がいることで作品の魅力がさらに深まる舞台にできたらいいですよね。「舞台手話通訳がいない方がいい舞台」ではなく、「舞台手話通訳がいた方がよりいい舞台」は作れると思いますし、それが誰もが心地よく観られる作品だと思います。たとえ手話がわからなくても、観ていて惹かれるとか、面白みと感じてもらえる舞台が作れたらいいですね。

小沢:EPOCH MAN『我ら宇宙の塵』は、1つの舞台作品であるだけではなく、「隣に聞こえない人がいるかもしれない」ということを知ってもらうための公演でもあります。ロンドンでの経験を経て、鑑賞サポートや舞台手話通訳回を絶対に取り入れたいと思いましたし、「言葉が届く」ということをより大事に再演に臨みたいと今改めて思います。