9月19日(金)より、映画『宝島』が公開中だ。原作は選考委員から満場一致で第160回直木賞に選ばれた真藤順丈による小説。上映時間は191分、総製作費は25億円という圧巻のスケールで描かれる。

企画は2019年に始動。当初は沖縄の本土復帰50周年に合わせた公開を目指していたが、コロナ禍で2度の撮影延期を余儀なくされ、最終的に2025年、戦後80年という節目の年に劇場公開を迎えることとなった。

プレス資料のプロダクションノートにはこうある。

「月日とともに歴史を語り継ぐ人は減少し、戦争の痛みは風化の一途をたどる。そんな時代だからこそ、何としても『宝島』を通じて伝えたい想いがある、それをこの時代に届けたい──」

本作はまさにその言葉を体現するように、並々ならぬ労力を費やして「戦後沖縄の再現」に挑んでいる。その魅力を解説していこう。

INDEX

激動の時代を生きた青年たちの青春物語

本作の物語はフィクションだが、実際の密貿易や少年グループの存在、さらには1970年に起こった「コザ暴動」に至る歴史的背景が織り込まれている。それでいて難解さはなく、3時間超の上映時間を一気に観せるエンターテイメント性も備えている。

主人公たちは、「戦果アギヤー」と呼ばれる、米軍基地を襲撃して物資を奪い、困窮する住民らに分け与える活動を行っている。無法者だが、見方によっては「義賊」と言える存在だ。冒頭の疾走感溢れるシーンは、その手口の荒々しさも含めてスリリングで面白い。

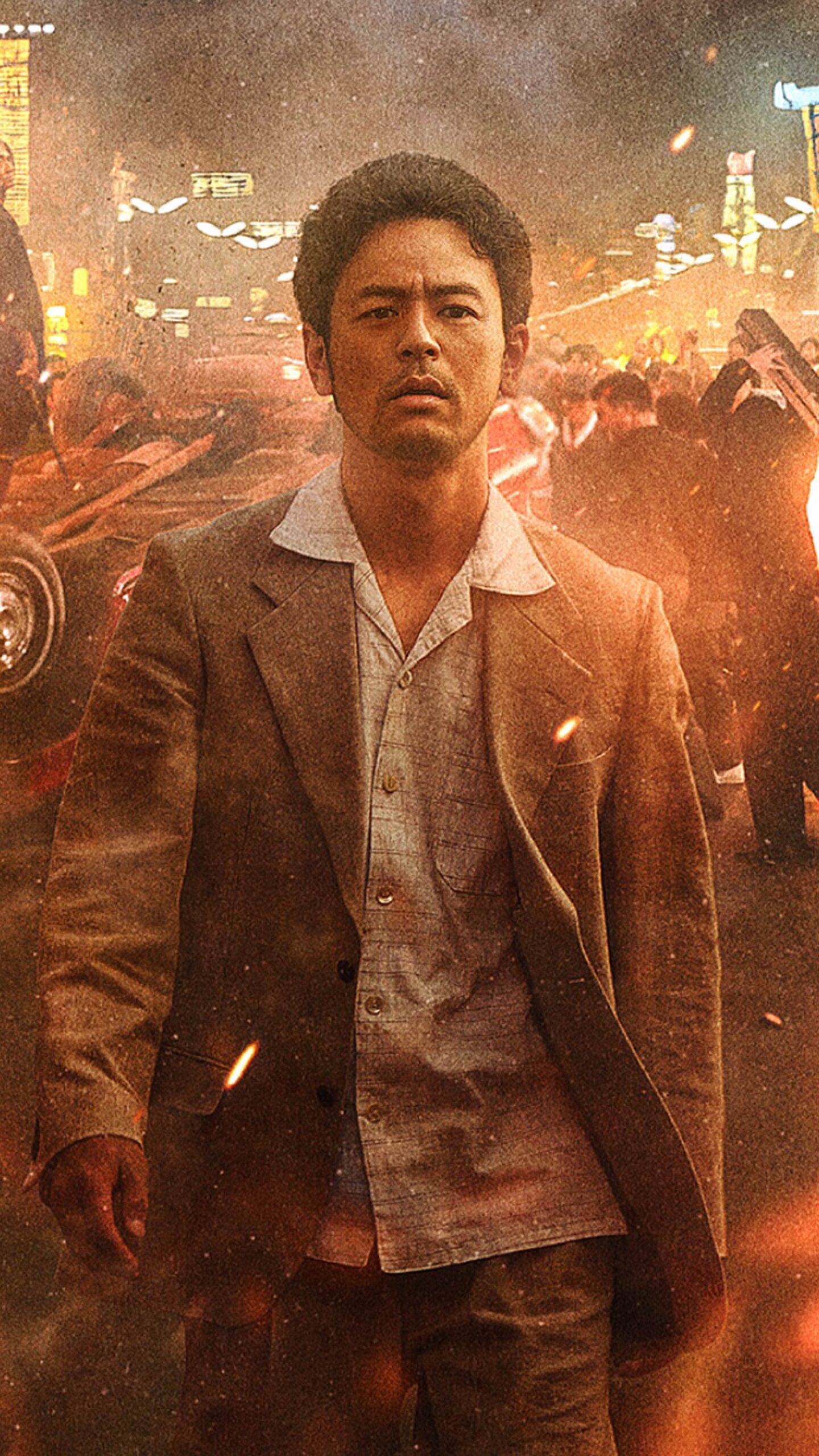

一方で、泥棒の大活躍を描くような、痛快な作品というわけでもない。刑事となったグスク(妻夫木聡)、ヤクザとなったレイ(窪田正孝)、教師となったヤマコ(広瀬すず)ら主要キャラクターたちは、それぞれが社会に居場所を見つけつつ、消息を断った戦果アギヤーの仲間オンちゃん(永山瑛太)の「影」を追い続ける。

「オンちゃんは果たしてどこにいるのか(生きているのか死んでいるのか)」というミステリー性が観客を引き込み、3人の青春と悲劇を通して激動の時代を体感させる物語になっているのだ。

ちなみに、原作小説では物語の始まりにおいて、オンちゃんは20歳、グスクは19歳、レイは17歳と記されており、少年から大人へと変わる瞬間にある彼らの姿も大きな見どころだ。

INDEX

アメリカ統治下の沖縄を描いた大きな意義

かつて沖縄では地上戦が勃発し、県民の4人に1人が命を落とした。その悲劇の後、1950〜70年代にかけてのアメリカ統治下で、悔しさと怒りが募る人々の心理を描いたことも、本作の大きな意義だろう。

小学校の教師となったヤマコが目の当たりにする、ある地獄のような光景と、その後に下される理不尽な判断は、その象徴的な場面と言える。舞台は戦後なのに、まるで「戦争がまだ終わっていない」かのような苦しさを覚える。

そして、戦後沖縄での人々の悔しさや悲しみを描く物語が、今もなおも世界各地で続く戦争、いや虐殺と重なり合い、「地続き」のように思えてくる。それもまた、戦後80年という節目の年にこの作品を観る意義だろう。

ところで、「日本人ファースト」を掲げる政党が話題となった今、実際にあった問題を扱うにせよ、アメリカ兵たちを「敵」として描くことには、ナショナリスティックな欲望を煽動することになってしまわないかという懸念もあるだろう。しかし本作では、善と悪の二元論では割り切れないフラットな視点が保たれている。特に、アメリカ軍諜報部の高官がグスクの協力者となる展開では、それぞれのキャラクターが持つ思想や信念の多様さもうかがえるだろう。

INDEX

凄まじい規模のロケ、セット、エキストラが生む「空気」

本作では、総製作費が25億円にのぼるのも納得の、沖縄ロケを中心に、南紀白浜でのロケ、東宝スタジオでのセット撮影、関東近郊でのロケなど、多岐に渡る試みがなされている。さらにエキストラの規模も凄まじい。だからこそ「この場所が本当に存在する」「この出来事の渦中にいる」という感覚を、スクリーンで体感できるし、そのことには大きな意義がある。

何しろ、通常の映画ならメインとなるようなセットが、いくつも制作されているのだ。たとえば辺野古アップルタウンに設けられた特飲街のオープンセットは、約2ヶ月半かけて制作された。現在はコンクリートやアスファルトで舗装されている道路に土を敷きつめ、既存の建物を利用しつつも、看板やポスターは手書きにこだわり、装飾品も全国各地から集められたという。他のロケ地やロケセットでも、コンクリートの壁を石垣に変えたり、木製の塀や椰子の木を植えたりするなど、徹底した工夫が施されている。

もちろん、リサーチにも余念はない。装飾を担当した渡辺大智は、3〜4年をかけて、戦後沖縄の公文書や写真を収集し、実際に現地を訪れて当時を知る人々から話を聞いたという。さらに、1950〜70年代にかけての時代の変遷も段階的に再現している。たとえば「1960年代以降に靴を履き始めた」ことを反映し、物語冒頭の1950年代では主人公たちは裸足で登場。俳優たちは「特殊造形」による肉足袋をつけて撮影に臨んだ。

劇中でたびたび描かれるデモシーンでは、100人単位のエキストラが参加し、多い日には300〜500人が出演。総人数は延べ5000人を超えたという。何百人ものエキストラが集まっても、大雨のため撮影が中止となった日もあったそうだ。

そして、中でも圧巻なのは、約20分という長尺で描かれる、民衆の感情が爆発した「コザ暴動」だ。このシーンを描いた意図について、監督補の田中諭はこう語っている。

この映画は、沖縄史の一大クロニクル的な作品ですが、実はそのなかに、一人一人の正義や息づかい、未来が見えないなかで生きることに必死だった人それぞれが信じたものがある。コザ暴動は一夜の出来事ですが、沖縄で起きたその暴動をしっかり伝えたいし、描きたいと思いました

このコザ暴動のシーンは、東宝スタジオにアスファルトを敷き詰め車道を再現し、当初オープンセット用に準備されていたセットの一部を組み合わせ、ブルーバックで撮影している。VFXの作業を行ったカット数は最終的に615にのぼり、約50人のスタッフが稼動。そこに400〜500人の民衆が動き回る――数字を見ているだけで気が遠くなるような規模だ。しかも、VFXだけに頼るのではなく、沖縄から大量に島バナナを取り寄せてセットの通りに散らしたり、街の臭いやゴミにまで力を注いでいる。その徹底ぶりによって、単なる再現という言葉にとどまらず、当時の暴動の「空気」そのものがスクリーンに立ち上がってくるように感じられるのだ。