INDEX

「『猫ではない』というよりはむしろ『猫である』」

―そう考えると、今回の新作の『自然とコンピューター』というタイトルはとても興味深いものに思えてきます。つまりこれって、二項対立的な構図で「自然 or コンピューター」というふうに捉えているのではなくて、「自然およびコンピューター」、「自然かつコンピューター」という図式が言われているんじゃないかと思ったんですよ。

郡司:私もそれは大変示唆に富んだ論点だと思います。AIの研究でも、単に高速かつ計算能力の高い人工知能を目指すだけではダメで、いわゆる「オラクル」といわれているような、計算機と自然の二項対立を超えて、徹底した外部とつながったものを構想すべきだという議論があります。あるいは、両者をつなぐインターフェイスの存在の重要性もよく知られているところですよね。

―音楽制作の場面でいうと、たとえばマイクへのフェティッシュなこだわりを持っている人とかにも、そういう二項対立的な図式を超えた視点を感じます。

郡司:そうでしょう。ほかにも、例えば鉄道オタクの人たちを見ているとよくわかりますが、マテリアルとしての列車に強烈な関心を抱きつつも、同時に塗装の具合だったり鉄の質感だったり、肌理の部分に自然とのつながり感じている部分が大いにあると思うんです。そこには、「自然、さもなくば機械」という単純な図式を超えた見方があると思うんですよね。

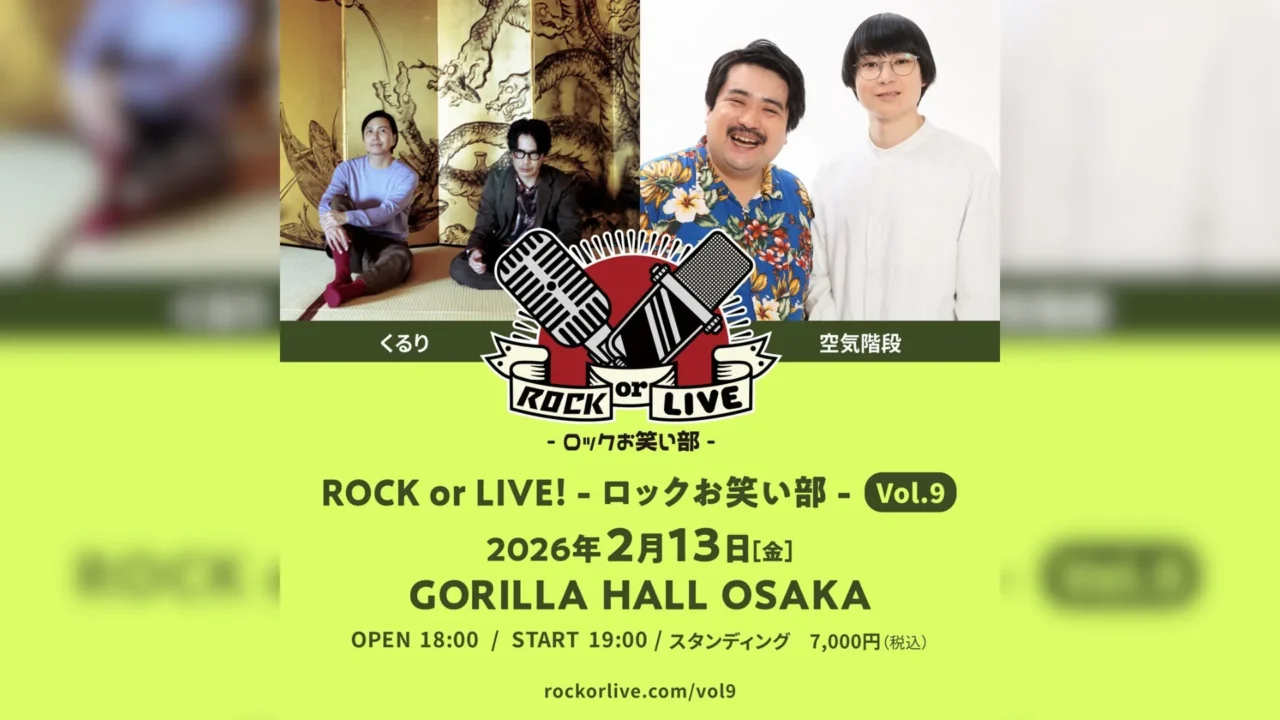

郡司:お笑いの「あるあるネタ」ってあるじゃないですか。「カメラを向けると、ラーメン屋さんの店主は必ず腕を組む」、みたいなやつ(笑)。あれって、100%全てのラーメン屋さんがそうするわけじゃないと思うんですよ。おそらくはもっとずっと少ない。もしかしたら、過去に一人だけ腕を組んでいた人を見たことがあって、その印象が一般化されているだけかもしれない。けれど、我々はおしなべて「あ〜、あるある!」って思ってしまう。

そのときに何が起こっているかというと、「ラーメン屋Aは腕を組んでいた、しかし、ラーメン屋Bは腕を組んでいなかった」という対立的な図式が、「ラーメン屋Aが腕を組む、なおかつラーメン屋Bも腕を組んでいる」という図式と混同されているということなんですよね。「AもしくはB」、「AあるいはB」、「AおよびB」、「AかつB」という図式が、分離されているようで融合しているような感覚を私たちは日常的に引き受けているからこそ、「あるあるネタ」がお笑いとして成立しているのではないだろうかと思うんです。

出戸:そうか、面白いですね。

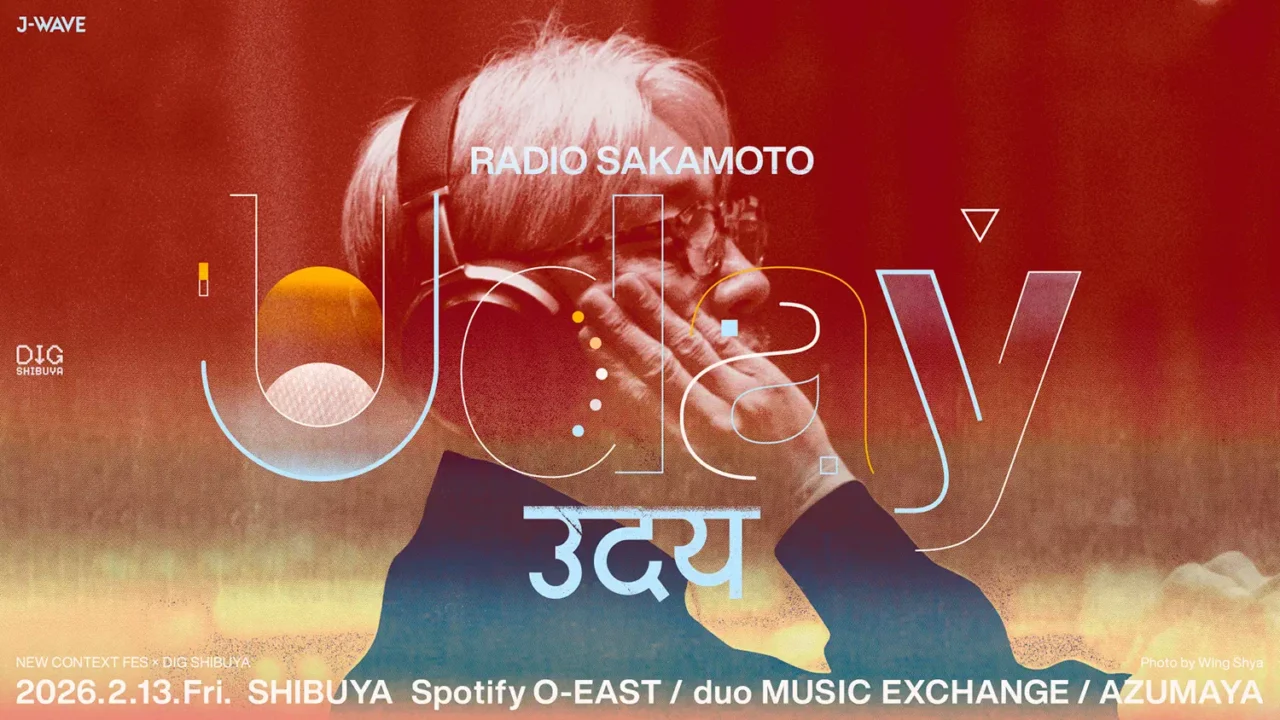

郡司:自然というのは、ここでいう徹底した外部にあるわけですよね。一方で、計算機たるコンピューターというのは、理念的に操作できるものとして眼の前にある。その上で『自然とコンピューター』というタイトルの中にある「と」について改めて考えてみると、先ほど話されていた操作するのにやたら手間のかかるアナログシンセサイザーの存在こそが、二項対立を超えた外部へとつながろうとするものとしてあるんではないかと思うんです。

勝浦:出戸くんからアルバムのタイトルを聞かされたときに、理由はわからないけど、面白いなという感覚があって。それは、出戸くんの書く歌詞にも通じるところがあると思います。たぶん、本人もよくわからず書いているんじゃないかな。

出戸:いや、まさにそうですね(笑)。

勝浦:郡司さんが今おっしゃったアルバムタイトルに関する分析もそうですけど、『やってくる』をはじめ、『天然知能』や『創造性はどこからやってくるか ――天然表現の世界』等の郡司さんの本を読んでいて思うのが、よくわからないモヤモヤしたものを論理的に説明することの難しさというか、この本自体にもスキマが作られていて「やってくる」ための装置になっているんじゃないかということです。養老孟司さんが『天然知能』の帯に「一見やさしく書かれていますが、バカにしてはいけません。世界の見方を変えてくれます」とコメントを寄せていますが、僕には「やさしく書かれている」とはとても思えなくて。何回読んでもその度に新しい発見がある本なんじゃないかと思っています。

出戸:郡司さんの文章は、創作という面からももちろんいろいろな刺激を受けるんですが、日常のふとした瞬間に感じることにも重なってくるんですよね。さっきの「あるあるネタ」の話とも関連すると思うんですが、『やってくる』の中に、僕たちはどうやって一匹の猫を「猫」という存在として認識しているかという話が出てきて、それもとても面白かったです。

僕たちは、ある特定の猫に対したとき、「『猫ではない』というよりはむしろ『猫である』」と判断しているにすぎない、ということが書かれているんですが、それは実のところ、外部として切り捨てられている「猫ではない」という潜在的な領域こそが猫のリアリティーを立ち上げているということでもある、と。この部分は、「なるほどそうか!」と読んでいて快感すら感じました。

―逆側から言えば、ふとした瞬間にあらゆる事物の存在に潜在性や偶有性の広がりを感じてしまう瞬間がありうるということですよね。

郡司:例えば目の前にコーラの缶があるとして、それもまた、「コーラの缶でないかもしれない」という潜在性によってこそリアリティーを保っていると思うんです。創造性の話に戻すならば、自分が想像できないような何かが「やってくる」経験がありうるということを日常のレベルから理解できるようにならなければ、本当の意味で創造性とは何なのかを把握することも難しいと思うんです。

出戸:それは本当に実感としてもそう思います。