デビュー前にDJ HASEBEのフィーチャリングアーティストに抜擢され、NHKラジオのタイアップなどを獲得し話題になっているシンガーソングライター、シトナユイによる2nd EP『TINY LAND』がリリースされた。

前作『MUSIUM』からおよそ1年ぶりとなる本作は、彼女が子供の頃から親しんだヒップホップやジャズ、クラシックなどの影響を随所に散りばめながら、浮遊感たっぷりのメロディをスモーキーなアルトボイスで歌い上げた5曲が並ぶ。エイティーズっぽいビートやシンセのフレーズにオートチューンなど現代のエフェクトをミックスした独特のサウンドスケープは、早くも貫禄すら感じさせる。

クラシック畑からほぼ独学でポップミュージックの世界に飛び込み、大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻を首席で卒業した彼女。そのユニークな音楽性はどのように培われてきたのだろうか。

INDEX

ブラックミュージックに魅了された10代。実は歌声に悩んだ時期も

─子どもの頃はバイオリンを習っていたんですよね。音楽一家だったのですか?

シトナ:いえ、近所に住むお友だちが習い事をたくさんやっていて、それで「私もやりたい!」とお願いしたんです。近所にクラシック楽器を教えている先生が多かったのも理由の一つですね。ピアノもやっていたんですけどヘタすぎて(笑)、バイオリンに転向して今も続けています。

大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻を首席で卒業。幼少期にバレエを習い始め、バイオリン、ストリートダンスなど様々なジャンルの音楽を経験し、現在に至る。デビュー前にDJ HASEBEのfeaturingアーティストに抜擢されNHKラジオのタイアップなどを獲得し話題に。2023年に発表された「MUSEUM EP」はプロデューサーのヒャダインにもピックアップされ、最新作の「Groovin’ Weekend」はFM NORTH WAVEでも最高15位と好調な動きをしており、ますます目が話せないアーティストである。

─当時よく聴いていた音楽も、クラシックが中心?

シトナ:そうですね。ヴィヴァルディのような渋い作曲家が好きな一方で、ドビュッシーのように幻想的な印象派の作曲家にも惹かれていて。そこからクラシックバレエも習い始めるんですけど、小さい頃から女の子っぽい格好がどうにも苦手で(笑)。フリフリの衣装が嫌でストリートダンスの教室に行ったらめちゃくちゃ楽しくて、そこからブラックミュージックに触れる機会が増えていきました。ダンスを通して彼らの独特のグルーヴや歌い方、リズムの取り方に魅了されていって、高校からはボーカルコースを専攻しました。

─当時から「歌」にも興味があったのですね。

シトナ:ボーカルコースに入ると、まずは一律にJ-POPを歌わされたんです。それって私自身のルーツにはないし、主流のハイトーンボイスは私の声質にも合わず歌いにくくて……。どれだけ高音が出せるか、そういうテクニックを判断基準にしている生徒や先生たちから「上手い」と言われたこともなく。むしろ「変わった声だよね」みたいに、ちょっとネガティブな意味で言われ続けていました。

─みんなと一緒じゃないことが「変」みたいな。

シトナ:そうですね。当時はまだ学生だったので、「あの子だけ変わってる」みたいな目線は耐えられなかった。でも、授業でゴスペルにチャレンジする機会があって、その時に「すごくいいじゃん!」と褒めてもらえたのをきっかけにジャズやソウルに傾倒していきました。そこからiriさんのような、声の低い女性が歌うR&Bのかっこよさに目覚め、自分の歌や声にも自信が持てるようになっていったんです。

─そもそも高校生の頃は、「音楽がやりたい」というより「勉強をしたくない」という気持ちのほうが大きかったそうですね。

シトナ:「できれば映画音楽とか作ってみたいなあ」くらいの軽い気持ちで(大学に)入学したので、こんなにどっぷりと音楽の世界に入るとは思っていませんでした(笑)。当時の自分は本当にやりたいことがなくて……自分が何をしたいのか、何ができるのかも全然わからないまま大学の前半は過ごしていました。

INDEX

首席で音大を卒業。感覚と理論の両軸から音楽を捉える

─大阪音楽大学では、いろんなジャンルのメロディを研究する授業を受けたそうですね。

シトナ:インド音楽や沖縄音楽、ハワイアン、民謡、演歌……ロックもロックンロールからハードロックまで、細かくジャンルごとに教えてもらいました。いわゆる職業作曲家を育成する学校なので、クライアントからどんな注文が来ても応えられるスキルを身につけるんです。参考曲を決めて、それをまず分解してみて構造を学ぶという。なので、他のアーティストの曲を聴いていても分析をしてしまう癖がついてしまいました(笑)。

─そうやってさまざまな音楽ジャンルの構造を知った上で、好きになったアーティストは?

シトナ:例えばSIRUPやSuchmos、WONKのように、J-POPのフォーマットでジャズやブラックミュージックをやっているアーティストに惹かれていくようになりました。

ジャズやブラックミュージックに関しては、最初は訳も分からず、ただただ「気持ちいい」と思って聴いていたんですけど、ジャズ科を専攻している友人のライブを観に行った時に、彼らがサックスを吹いたりピアノを弾いたりしている姿を見て、俄然興味が湧いてきたんです。それでジャズ理論の授業を履修し、ビッグバンドの譜面を書いたりアドリブを学んだりしていくうちにどんどん好きになっていって。ジャズでいうと特にチャーリー・パーカーやサム・ゲンデルの、音の積み重ねやメロディーのテーマからアドリブに入るバランスがすごい好き。どんどん理論的な部分とか、難解なものに惹かれていったんです。

─前作『MUSEUM』は、大学の卒業制作として取り組んだ作品ですよね?

シトナ:はい。いろんなジャンルの音楽が作れることを見せたくて、ミュージアムの中に様々な楽曲が展示されているイメージで作った作品ですね。それまでは自分で作ったトラックにボーカルを乗せてたんですけど、『MUSEUM』は新しいことに挑戦したくて、バンドサウンドを目指しました。

参考にしたのはKroiやBREIMENの音像で、彼らのようなジャズやヒップホップの影響を受けたオルタナティブサウンドは、自分も同じようなルーツがあるからとても親近感があって。しかも、ああいう音像に女性ボーカルが乗っているパターンって今まであまりなかったと思うんですよね。

─大学入学時は授業についていくのも精一杯だったというシトナさんですが、昨年春に首席で大学を卒業。そこまで成長したのは何か大きなターニングポイントがあったのでしょうか。

シトナ:やはりコロナ禍は大きかったですね。ずっとリモートの授業が続いていたので、その間に理論をしっかり学んだのがターニングポイントだったと思います。それまでの自分は音楽を「感覚」で作っていたけど、それだと引き出しが減っていく一方だったから、一からジャズ理論やポピュラー理論を学び直して、スケールやコードなど全て理解しようと思いました。そうすることで、感覚で作ったメロディに理論でコードを乗せたり、逆に感覚で並べたコード進行に理論がっちりのメロディを乗せたりできるようになって、自分に出来ることの幅がうんと広がったんです。

―感覚と理論の融合ですね。

シトナ:加えて自分の作品を「商品」として売る場合にどんなスキルが必要なのかも考えました。クオリティの高さ、サウンドメイク、自分にしか出せないオリジナリティを模索しながら「商業的な音楽とは何か?」を研究したことが、自分のスキルアップに繋がったのかなと思っていますね。

INDEX

消費される時代だからこそ養いたい、時代を読む力と表現力

─卒業してからの1年間は、どんなふうに過ごしていたのでしょうか。学生から社会人になったことでの戸惑いなどはありましたか?

シトナ:学生のうちは社会から守られている存在であることはわかっていたんですけど、いざ卒業してみると、いろいろなことに自ら挑戦していかないとどんどん取り残されてしまうと実感しました。例えば今は、音楽も消費される時代だと思うんです。サブスクで音楽を聴くことが主流になって、イントロから10数秒で耳に残る曲が作れなければ、なかなか聴いてもらえないと思うんですよね。

音楽をビジネスとして成り立たせることと、アーティストとして妥協しない作品を作ること。この2つを両立させるためには、例えばプロデューサーとして誰かの才能を引き出す能力や、今話したような時代を読む力も養っていく必要があると思うんです。そういうことを、卒業してからはより考えるようになって、音楽に対してかなり神経質になりました。

─現在は、アーティスト活動をしながら働いているのですか?

シトナ:システムエンジニアの仕事をしつつ、母校で音楽理論の講師をしています。自分よりも若い子たちが普段どんなふうに音楽を聴いているのか、母校でモニタリングしているんですよ。彼らは、例えば音楽をYouTubeで倍速にして聴いているとか、ちょっと自分はついていけないところもあるんですけど(笑)、意識調査という意味ではかなり貴重な体験をしていると思っています。

─表現をする上で、音楽以外のものからインスパイアされることもあります?

シトナ:昔、絵を描いていたので、散歩がてら美術館へ行くことは多いんですけど、その時にアイデアが浮かぶことはありますね。でも、散歩しながらもイヤホンから流れてくる音楽を無意識に分析して聴いたりしています。最近は映像やファッションにも興味あるし、あとはアイドル。最初はJ-POPのアレンジを学ぼうと思ってアイドルソングを聴いているうちにハマってしまいました(笑)。インスパイアされるし癒されるし……「こういう見せ方もあるんだ」みたいな、裏方としての勉強にもなるんですよね。いつかは一人のアーティストをトータルプロデュースしてみたいです。

INDEX

「メンタルの弱さからの逆張り(笑)」が培った、オルタナティブマインド

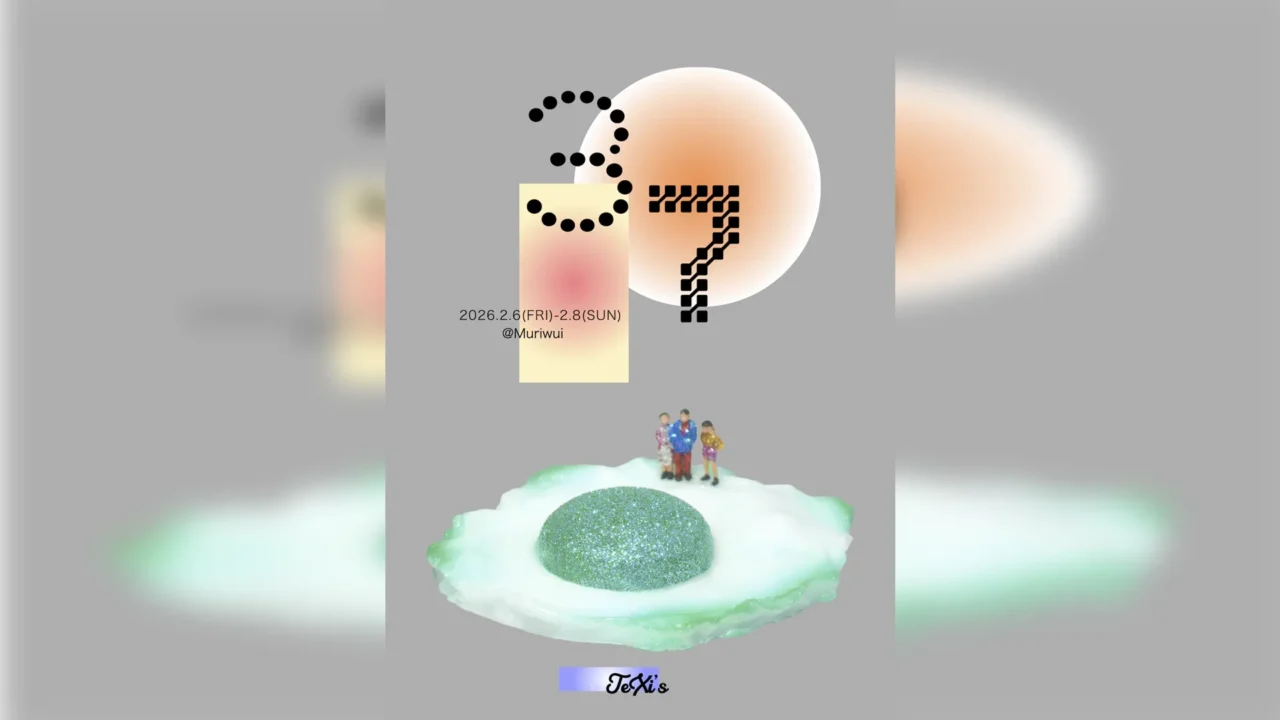

─そして今回、前作からおよそ1年ぶりの新作『TINY LAND』が完成しました。何かテーマやコンセプトはありましたか?

シトナ:これまではダーク寄りの曲調が多かったので、今回は明るい曲調に挑戦してみました。具体的には1980年代っぽいサウンド。トラック数を少なくしてビートを強調し、シンセを大々的に導入してみようと。その代わり、コード進行やメロディは今っぽくして、ボーカルにはオートチューンもかける。そうやって生まれたのが1曲目の“Coffee Time”でした。

─“Coffee Time”は、メロディに独特の浮遊感があります。こうしたフィーリングはどのように獲得したのでしょうか。

シトナ:イメージとしてはK-POPですね。キラキラとした可愛らしさの中に、儚さとアンニュイが混じり合った雰囲気をイメージしながら、シトナユイでは出せないフィーリングを加えていきました。アレンジに関しては、最初ボサノバやジャズの雰囲気にしようと思ったんですけど、1980年代っぽいアレンジにしたことでメロディの浮遊感がいい感じに際立ったと思っています。

─確かにこの曲、ボサノバっぽいアレンジでもハマりそうですね。1980年代っぽくする上でリファレンスにした作品はありましたか?

シトナ:Alextbhというマレーシア出身のアーティストが昨年リリースした楽曲“Heaven’s Gate”(『It’s All Good』収録)が、1980年代っぽいサウンドを今の感覚で再構築していて。これまでの私の作品は、「音数が多すぎてどこを聴いたらいいのかよくわからない」みたいな感想をもらうことが多かったので(笑)、まずは思いっきりシンプルにしてみました。

─ちなみに、K-POPで好きなアーティストというと?

シトナ:K-POPというより、どちらかといえばオルタナっぽいサウンドなのですが、FAVERという女性アーティストの歌声が自分にそっくりなんです。実はこういう、低めのハスキーボイスでアンニュイに歌うシンガーが、韓国には大勢いることを彼女の音楽を通して知りました。

シトナ:そこからどんどん深掘りしていくなか、ZICOという男性ソロアーティストにもハマりましたね。彼はもともとアイドルだったのですが、今はものすごく幅の広い楽曲を手掛けていて。「僕は天才って呼ばれるけど、めちゃくちゃ努力しているんだ」「そんな簡単にメロディが思いつくなんて思わないで」みたいな(笑)、クリエーター目線の歌詞にものすごく共感しました。

─言われてみれば、シトナさんの楽曲もクリエーター目線の歌詞が多いですよね。

シトナ:自分が思っていることを、まるで日記みたいに等身大で書くアーティストを目指してます。恋愛ソングは世の中に溢れているから、自分は別に歌う必要ないかなと思っていて(笑)。なるべくみんながやってないことをやりたい。それって勝負が苦手という意識も大きいんですけどね。一人になってしまえば、勝負しなくてもいいじゃないですか(笑)。

─強いオルタナティブ精神を感じますが、それはどのように培われたのだと思いますか?

シトナ:子どもの頃から臆病で、人と比べられるのがすごく苦手だったんです。でも、最初に話したように高校生の時に一人だけゴスペルを歌ってびっくりされ、「誰かに無理やり合わせなくても、自分が得意なことを貫けば褒められるやん!」と思えたことが根底にあるんです。大学に入ってからも、「みんなと同じことで1位を目指すのは絶対に無理だから」っていうメンタルの弱さからの逆張りが(笑)、おっしゃっていただいたようなオルタナティブな精神に繋がっているのかもしれないですね。