INDEX

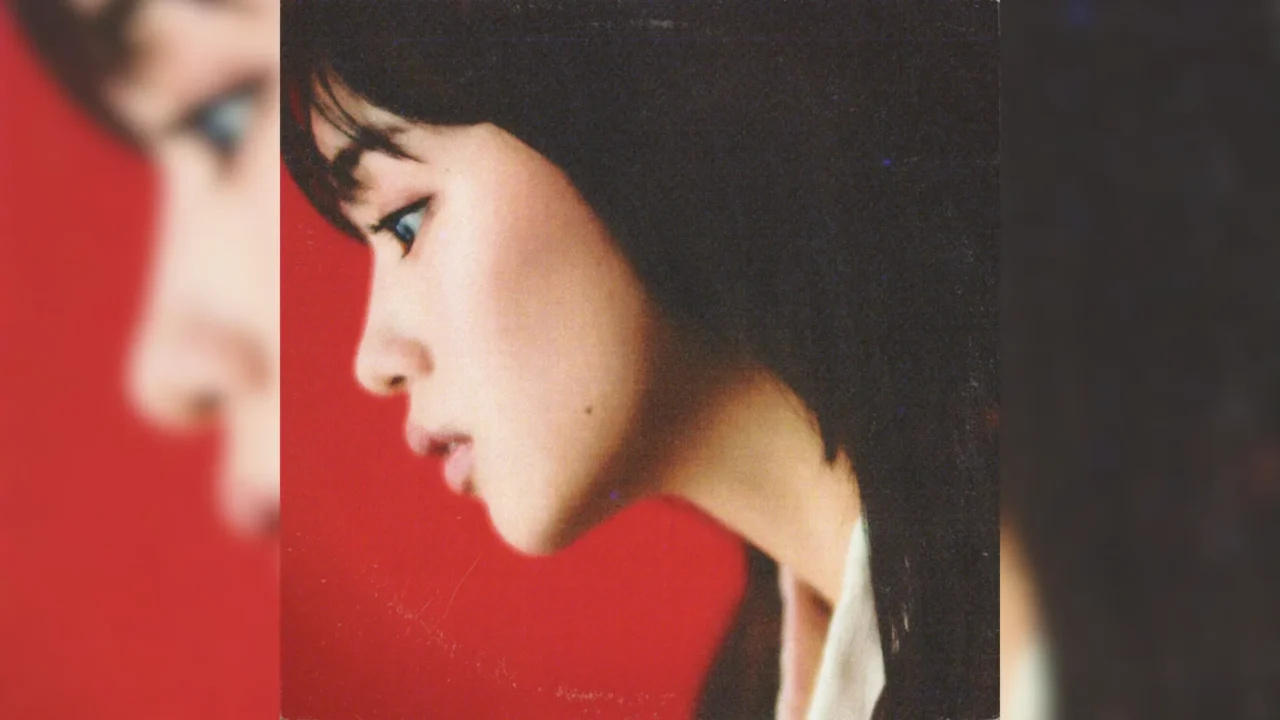

「必ず面白いもの」が好まれ「面白くないもの」に出会いにくくなったいま。「ゆっくりと何かが削がれていってる」

─もともと日記をつける習慣があったと伺いました。

柴田:大学生の頃から書いてますね。サボっている時期もあったんですけど、常に心の内を書いてないと、思うことが溜まってきて、自家中毒みたいになりやすいんです。だから思ったことをとにかくわーっと書くためのノートがあって、最近は毎日書いてますね。

恥ずかしいんですけど、自己啓発本を読むのが結構好きで(笑)。自分が読んだ本にもそうするといいと書いてあったんですけど、朝起きてすぐに、デスノートぐらいの勢いでなんでも書き出してみると、一日調子良く過ごせるんです。

─先ほどエッセイは「表に出すものである以上フィクション性がある」という話をされていましたが、日記って基本的には本当にあったことを書くという前提があるのではないかと思います。「リアル」であることと、フィクション性について、書くうえで柴田さんはどういう距離感でいたいと思っていましたか?

柴田:この連載は日々の生活が主なテーマでしたけど、「これが私のリアルだな」という部分と、「ここはフィクション性を持って書いているな」という部分の両方があって、すべてが本当の本当ではないかもしれないことに後ろめたさみたいなものがあったんです。

もっと赤裸々に書いた方がいいのかなって、ずっと悩んでいて。でも編集者さんに、外に出して人に見られるということは、多かれ少なかれ必ずフィクションだから、そこは割り切ってフィクションだと思った方がいいと言われて、腹をくくろうかなって。

事実と違うことを書いて、よりリアルに思えることもあるし、フィクションのように書くことと、赤裸々に書くことを比べたときに、必ずリアルが上にくるわけではないのかなと、連載の終わりかけで気づいたんです。やっぱり、フィクションというか、人に見られるための形をつくることの方に私は価値を感じているんだなと思いました。

─最近は人生のあらゆることを赤裸々に見せるコンテンツをつくっている人も多いですよね。そんななかで、フィクショナルな「つくりもの」がこれからどんなふうに受け止められていくのか、つくり手側としてはどんな気持ちを持っていますか?

柴田:自分は受け取る人がどういう気持ちを投げかけられるのかということはそこまで考えずに、つくりたいものをつくっているという意識が強いので、あんまり考えきれてはいないと思うんですけど、「見たこと」や「感じたこと」がないものにぶつかって考えることの労力が割けなくなっているなと、自分でも思います。映画関係の人がよく言いますけど、何かの作品の2とか3みたいに、いまは「必ず面白いもの」が好まれるそうですよね。

─すでにヒットしていて面白さが保証されている作品というか。

柴田:そういうものを、ものすごく一流の人たちがつくっていて、私もすごく面白いと思いながら受け取っているんですけど、面白いかどうかわからないものに自分から当たっていって、面白くなかったという経験がなくなっていくことって、長い目で見ると結構マイナスなんだろうなと思います。

いまの時代はみんな疲れているのかもしれなくて、疲れている人たちを無理矢理叩き起こすようなことはできないと思うんですけど、ゆっくりと何かが削がれていってるのかなって。

私は特大コンテンツや、すごくマスなものをつくっている人間ではないから、「ちょっと見たことがない」とか「感じたことがない」という、あんまり人とは共感し合えないような要素を、自分としてはなるべくつくっていきたいなと思います。

『文學界』の川野さんとの対談の中で、「まだ世の中に悲しみの語彙として登録されていないつらさを、ちゃんとつらいこととして書きたい気持ちがある」というようなお話を川野さんがされていて、それってなんて尊い作業だろうと思ったんです。つらさや悲しみというものの側面を増やしている人がちゃんといるんだなって。それは長い目で見てすごく豊かになっていくことだと思うんです。