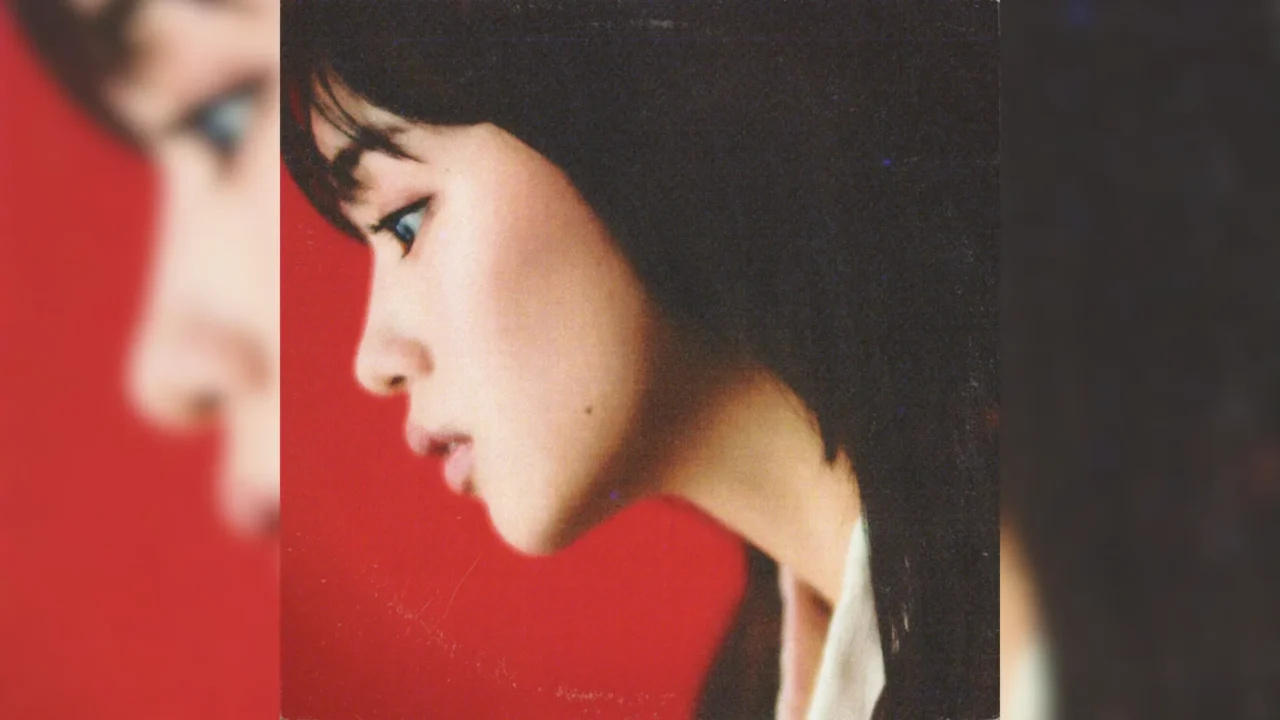

『文學界』での連載を書籍化した、柴田聡子初となるエッセイ集『きれぎれのダイアリー 2017〜2023』(文藝春秋)。シャネルの9色のアイシャドウから自立心に思いを馳せたことや、独立洗面台のある理想の家について。ひさしぶりの飲酒をきっかけに考えた才能というもののありよう、ビキニで海岸に行った日のこと、手持ちの服をすべて捨てて生まれ変わりを夢見ること、なぜか引っ越しの手伝いに呼ばれないこと。およそ7年にわたる日々の中での、さまざまな発見や世界への手触りが、軽やかに綴られている。

音楽家であるとともに、詩人であり、近年は小説や絵本の文章の執筆も行なうなど、文筆家としての印象も強い柴田だが、エッセイの執筆には、音楽をつくることとは違う難しさがあったと話す。日頃から日記をつけることを習慣にしているという柴田が、どのような姿勢でこのエッセイに取り組んだのかを聞いた。

INDEX

「面白くないと意味がない」と、さくらももこを意識していた連載のはじまり

シンガー・ソングライター/詩人。2010年、大学時代の恩師の一言をきっかけに活動を始める。2012年、1stアルバム『しばたさとこ島』でアルバムデビュー。2022年、6枚目のオリジナルアルバム『ぼちぼち銀河』をリリース。2016年には第一詩集『さばーく』を上梓。詩やエッセイ、絵本の物語などの寄稿も多数。2023年、足掛け7年にわたる文芸誌『文學界』での連載をまとめたエッセイ集『きれぎれのダイアリー』を上梓。詩人としても注目を集めている。2023年11月22日、シングル『白い椅子』をリリースした。

─後書きで、過去の原稿に対して「ものすごく恥ずかしい」と思ったと書かれていましたね。

柴田:「こんな考え方してたの?」って、ゲラの作業でうわーとなってました。いまよりもさらに支離滅裂でめちゃくちゃな人間だったんだなと思います。この連載が始まった時点で私は30代になっていたんですけど、読み返していて、25歳くらいでこれだったらまだ許せるなって(笑)。

─自分のことだと、どうにも許せなかったりしますよね。

柴田:立派な人間になりたいという気持ちに、どうしても諦めがつかなくて。

─柴田さんの思う「立派な人間」ってどういうことですか?

柴田:「人に尊敬されたい」とか「頼れるね」とか「いい人だね」とか、そういうのです(笑)。無理だってことは薄々勘づいてるんですけど、希望が捨てられなくて。

連載の最初の方は特に、「面白くないと意味がない」という気持ちがいまよりもっと強くて、ちょっと大げさに書いてみたりしているのも結構恥ずかしいんです。エッセイといえばさくらももこさんのように爆笑できるものというイメージがあったんですよ。

─さくらさんからの影響があったんですね。

柴田:かつて読み漁りましたね。さくらさんのあのポップネスってすごいです。だけどさくらさんがどうやってそれをやっているのか、あんまり分析しないまま自分は挑んでしまった感じがします。でも、読者のみなさまは別に「爆笑」みたいことはあんまり求めていないんだなって、最近になって気づきました。『文學界』のエッセイ特集で松尾スズキさんも、「読者が文章に『おもしろ』を求めていない、ということにも気づいた」と書いていて頷きました。

─『きれぎれのダイアリー』の柴田さんの文章は、ユーモアはありつつも、同時に「折り目正しさ」みたいなものを感じていました。

柴田:崩したフランクな感じよりは、新聞みたいにプレーンでかたい文章が読んでいても好きなので、こういう機会をいただいて、一つ意識していたところではありますね。

─例えば「天声人語」的なイメージですか?

柴田:ああ、そうですね。私、あれに憧れるんです。システマチックで正しい日本語というか。面白みがないと言えば面白みがないのかもしれないですけど、結局書いてあることが伝わりやすくて。

─「伝わりやすさ」は柴田さんの中で大事なポイントですか?

柴田:私、伝わりやすい文章なんて書いていないですね……(笑)。

INDEX

歌詞とはちがい、手がかりが少なく難しい「言葉を書く」作業

─『文學界』での川野芽生さんとの対談でも、歌詞と違って「文章では最終的には意味を言葉で書き切るんだっていう気持ちが大事だなといつも感じる」という話をされていましたね。

柴田:歌詞や短歌や小説は、伝わり切らなくても良いところが残ると思うんですけど、エッセイってそこが曖昧だなと思っていて。すごく芸術的に書く人もいれば、「天声人語」みたいなエッセイもありますし。表に出すものである以上、どうしてもつくりものとしてのフィクション性はあると思うんですけど、歌詞とはまったく違う書き方をしないと面白くならないという印象があって。

歌詞の場合は、音とか演奏する人とか、いろいろな要素と合わせて伝えることができるんですけど、文字って抽象的で、それだけで何かを表していくことってかなり難しくて。土台がないところに家を建てられないというか、きちんと構造を持たないと伝わっていかないということはすごく感じていました。

─その助けになったのがプレーンな文体だったという感覚ですか?

柴田:たとえば林檎だって、文字だけで書き表そうとすると結構大変です。林檎なら大体想像がつくかもしれないけど、ちょっと不思議なこととか、現実から離れたこと、心の中で思っていることって、人にはあんまり共感できなかったりしますよね。

それを表すためには構造をしっかりさせないといけなくて、文章のつなぎ目を正しく使っている感じがする文章は伝わりやすいなと思います。誰も見たことがないものを書くことこそが面白いような気がするから、言葉を書いている人たちは孤独な作業をしているんだなと感じました。

─文章の場合、メロディーはないかもしれないけれど、リズムやグルーヴのようなものはあると思うのですが、そこについてはどんな意識を持って書いていましたか?

柴田:普段から詩を書いて、メロディーに当てるうえでもリズムは重要視しているので、癖になっているところがあって。読んでいて気持ちいいなとか、スピード感が出るなとか、逆に落ちるなとか、そういうことは意識していましたね。音楽よりも文章の方が、より自由にリズムを組み立てられるのは面白いなと思いました。

─文章の方が自由だと感じたんですね。

柴田:ただ、無限大の自由を前にして、逆に何もできないときってあるじゃないですか。制約がほぼないので「広大だな、この地平は」と感じていました。音楽の場合、詩を書いたり、曲をつくったり、アレンジをつくったり、ミックスしたりする全部の過程が、私はずっとつながっているんです。でも文章の場合は、手がかりが文字しかなくて。長い文章を書く人はどうやって把握しているのかすごく不思議でした。

─タイトルに「ダイアリー」とあるように、日記形式だったことは、一つの制約ではありましたね。

柴田:初代の編集さんに、どう書き始めていいかわからないという話をしたときに「何月某日」という入り方にしてみてはどうですかという提案をもらって。確かに縛りが一つあることは大事だなと思いました。

INDEX

「必ず面白いもの」が好まれ「面白くないもの」に出会いにくくなったいま。「ゆっくりと何かが削がれていってる」

─もともと日記をつける習慣があったと伺いました。

柴田:大学生の頃から書いてますね。サボっている時期もあったんですけど、常に心の内を書いてないと、思うことが溜まってきて、自家中毒みたいになりやすいんです。だから思ったことをとにかくわーっと書くためのノートがあって、最近は毎日書いてますね。

恥ずかしいんですけど、自己啓発本を読むのが結構好きで(笑)。自分が読んだ本にもそうするといいと書いてあったんですけど、朝起きてすぐに、デスノートぐらいの勢いでなんでも書き出してみると、一日調子良く過ごせるんです。

─先ほどエッセイは「表に出すものである以上フィクション性がある」という話をされていましたが、日記って基本的には本当にあったことを書くという前提があるのではないかと思います。「リアル」であることと、フィクション性について、書くうえで柴田さんはどういう距離感でいたいと思っていましたか?

柴田:この連載は日々の生活が主なテーマでしたけど、「これが私のリアルだな」という部分と、「ここはフィクション性を持って書いているな」という部分の両方があって、すべてが本当の本当ではないかもしれないことに後ろめたさみたいなものがあったんです。

もっと赤裸々に書いた方がいいのかなって、ずっと悩んでいて。でも編集者さんに、外に出して人に見られるということは、多かれ少なかれ必ずフィクションだから、そこは割り切ってフィクションだと思った方がいいと言われて、腹をくくろうかなって。

事実と違うことを書いて、よりリアルに思えることもあるし、フィクションのように書くことと、赤裸々に書くことを比べたときに、必ずリアルが上にくるわけではないのかなと、連載の終わりかけで気づいたんです。やっぱり、フィクションというか、人に見られるための形をつくることの方に私は価値を感じているんだなと思いました。

─最近は人生のあらゆることを赤裸々に見せるコンテンツをつくっている人も多いですよね。そんななかで、フィクショナルな「つくりもの」がこれからどんなふうに受け止められていくのか、つくり手側としてはどんな気持ちを持っていますか?

柴田:自分は受け取る人がどういう気持ちを投げかけられるのかということはそこまで考えずに、つくりたいものをつくっているという意識が強いので、あんまり考えきれてはいないと思うんですけど、「見たこと」や「感じたこと」がないものにぶつかって考えることの労力が割けなくなっているなと、自分でも思います。映画関係の人がよく言いますけど、何かの作品の2とか3みたいに、いまは「必ず面白いもの」が好まれるそうですよね。

─すでにヒットしていて面白さが保証されている作品というか。

柴田:そういうものを、ものすごく一流の人たちがつくっていて、私もすごく面白いと思いながら受け取っているんですけど、面白いかどうかわからないものに自分から当たっていって、面白くなかったという経験がなくなっていくことって、長い目で見ると結構マイナスなんだろうなと思います。

いまの時代はみんな疲れているのかもしれなくて、疲れている人たちを無理矢理叩き起こすようなことはできないと思うんですけど、ゆっくりと何かが削がれていってるのかなって。

私は特大コンテンツや、すごくマスなものをつくっている人間ではないから、「ちょっと見たことがない」とか「感じたことがない」という、あんまり人とは共感し合えないような要素を、自分としてはなるべくつくっていきたいなと思います。

『文學界』の川野さんとの対談の中で、「まだ世の中に悲しみの語彙として登録されていないつらさを、ちゃんとつらいこととして書きたい気持ちがある」というようなお話を川野さんがされていて、それってなんて尊い作業だろうと思ったんです。つらさや悲しみというものの側面を増やしている人がちゃんといるんだなって。それは長い目で見てすごく豊かになっていくことだと思うんです。

INDEX

明るくいたいし、社会に溶け込みたいし、みんなと仲良く、何事もなく暮らしたい

─『きれぎれのダイアリー』は日常の話の中で柴田さんが感じた「世界ってこういうものなんだ」という発見の瞬間がたくさん書かれていると感じました。

柴田:私、毎月気づきしか書いていないんですよね(笑)。「この間気づいたんだけどさ!」「ユリイカ!」みたいなことをわざわざみんなに言うなんて、子どもみたいでちょっと恥ずかしくて。「みんな知ってるかもしれないけど、知らなかったのって私だけかな」という狭間で悩ましかったです。

─自分としてはすごく新鮮な気づきだけど、みんなはこんなこととっくに知ってて、私だけが愚かだったらどうしよう、みたいなことを思うときってありますね。

柴田:私はそういうことが多い気がしていて。ちょっとずれてるんですよ。だから大まじめに言ったことに「え?」ってなられる瞬間が小さい頃からあるし、いまだにそれを感じていて。そろそろ本流に入りたいな……と思うけど、全然交わっていかないんですよね。

自分は気づきみたいなコンテンツでしか書けないのか、と思っていたので、「流れる川を眺めている」みたいなことをエッセイにできる方がうらやましいんです。コンテンツ化されないとだめなんじゃないかとどうしても思ってしまって。

─「面白くないと意味がない」という話もありましたけど、柴田さんはエンターテイナー精神が強いんですね。

柴田:私が若い頃や、そこから遡って2、30年ぐらい前って、尖ったことを言えたり、「変だなこの人」と思われることが、ものすごく価値を持っていたような気がしていて。私はそうやって「変だな」とか「面白いな」と思われるようなことを、生まれてこのかた本当にしたかったんですよね。いまははったりとかもあんまりなく、みんなもっとナチュラルに自分自身を表現してるような気がするんです。

─その変化についてはどう感じていますか?

柴田:すごくいいことだなと思います。面白くなきゃいけないとか、認められなきゃいけないとか、バイト先で一目置かれなきゃいけないとか、そういうことを思うときのむなしさみたいなものってあると思うんです。面白いことを言うのに特化していっちゃって自分がなくなってしまったり、特定の何かを貶すようになってしまったり。

そういうことで居心地が悪くなったり、自分で自分を苦しめている感じもするし、ナチュラルに話ができたり、自分を表現できるって本当にいいことですよね。変なところもあっていいし、普通のところもあっていいし、一個の印象じゃなくていい。ただ同時に、時代の流れとして窮屈になっているなと思う部分もあります。そこは不思議ですよね。こんなにもナチュラルに人は生きられるようになったのに、自由は難しいのかな。

─『きれぎれのダイアリー』の中でも、まさにそういう思いについて書かれている箇所(「令和の陽」)がありましたね。

柴田:私は結構古くさい人間なので、その葛藤みたいなものが大きいのかもしれません。ちょっと自由になってきた自分がいつつ、ずっと培ってきた固定観念や刷り込まれたものが、新しい感覚に対して疼いて、窮屈に感じているのかもしれないです。年を経るごとに、凝り固まってきているという実感があって、柔らかくないし、遅い。物理的にもそうですし。

─この本の中で書かれている時間の中に、いまお話しされた内面的な葛藤など、ちょっとドロっとした感情が横たわっている瞬間もあるのかもしれないですが、柴田さんは直接的にそれがどんなふうにドロドロしているか、言及するような書き方はされないですよね。

柴田:これは私が臆病だからに尽きる気がします。自分に向き合って書くことがあんまりできていなかったんじゃないかなって。ドロドロした自分の状態が本当に嫌で、なるべく明るくいたいし、社会に溶け込みたいし、みんなと仲良く、何事もなく暮らしたいという気持ちが本当に強いので、自分の中にそういう嫌な部分があることを認められない時間が長かった気がします。

連載の最後の方はちょっと変わってきた感じがするんですけど、終わってみて、やっぱり私は上澄みをすくっていたようなところがあるなって。本にまでなってなんなんですけど、そう思います。それで最近は激しく日記を書いて、のたうちまわりながら、一から本心を叩き直さないといかんなと。もちろんそれが1200字の連載の中で書く意味があることなのかという視点はあるんですけど、自分のドロドロした部分も含めて面白く書くことも、いまならもうちょっといけるような気がします。

柴田聡子『きれぎれのダイアリー 2017〜2023』

2023年10月23日発売

価格:2,310円(税込)

文藝春秋刊