連載「Summer Eyeの知るって幸せ」

「知る幸せ」と書いて「知幸」。知ることや学ぶことの幸せ・喜びを体現するSummer Eyeこと夏目知幸が今回訪れたのは、墨田区にある「たばこと塩の博物館」です。展示室は「塩」と「たばこ」で分かれており、それぞれの学芸員さんに解説いただきながら学んでいきます。今回は「たばこ編」ということで、メインビジュアルにはSummer eye銘柄のたばこイラストを制作してみました。

INDEX

なぜ、たばこと塩が同じ博物館に?

必需品である塩と嗜好品であるたばこの博物館がどうして同じ建物の中にあるのだ? みんなそう疑問を抱くだろう。僕もだ。学芸員さんも「どうしてだと思います??」と聞いてくる。なんだか嬉しそうに。「んー、全然思いつきません」。「ですよね!(やっぱり嬉しそうである)でも、それは一旦置いておきましょう!」「え! いじわる!」「何はともあれたばこの歴史から展示は始まります! こちらへどうぞ!」。ドデーン! 目に飛び込んできたのはまさかのマヤ文明の遺跡! いろいろ面食らいつつ見学がスタートした。

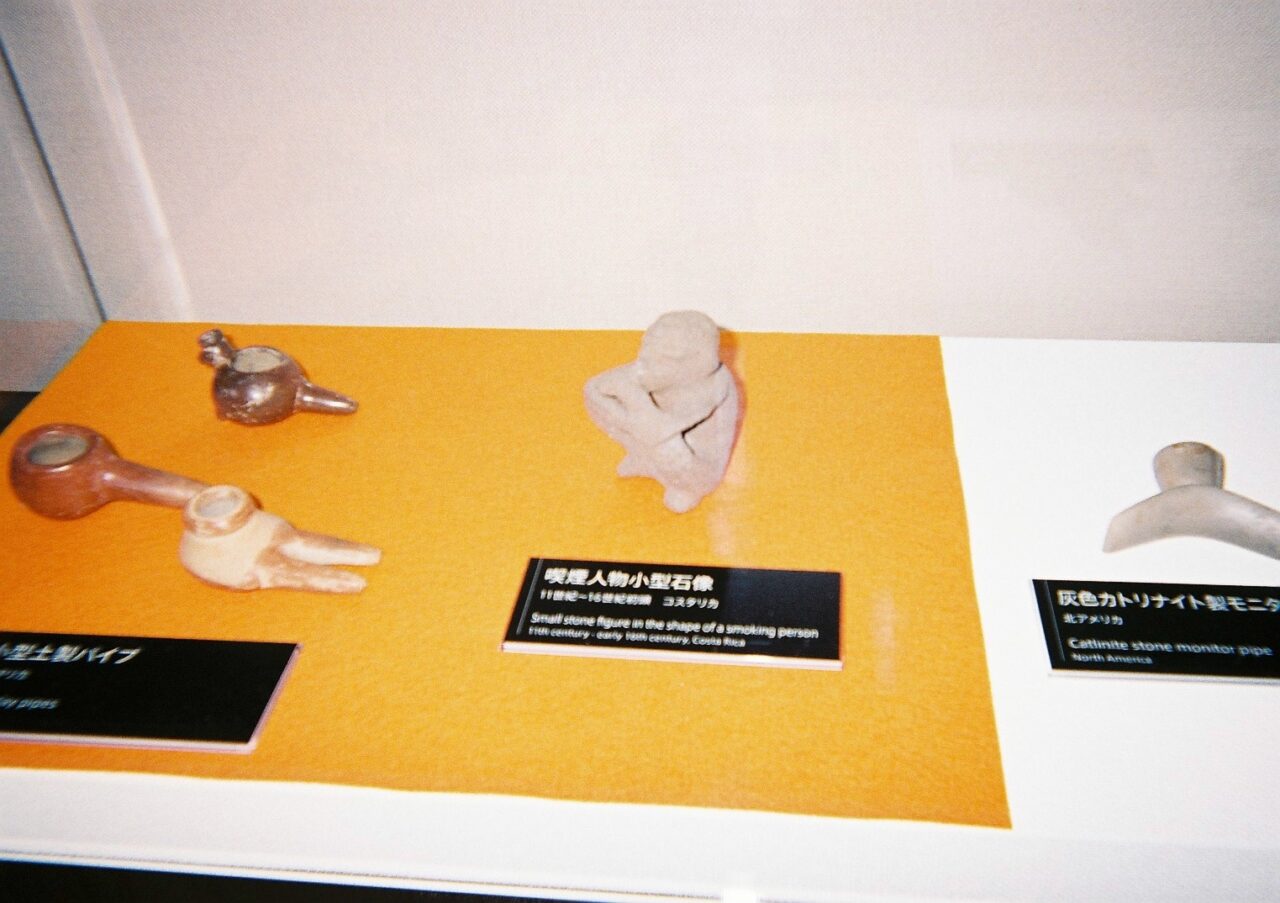

たばこの始まりは南アメリカ大陸。その後、中米、北米に広がった。メキシコ、マヤ文明のパレンケ遺跡に残る「たばこを吸う神」のレリーフが、現存するたばこと人の関わりを示す最古の資料と言われているのだが、なんとその神殿が実寸で再現されていた! めちゃくちゃかっこいい! これを見るためだけに来館する価値あるゾ! ってもう思った!

神様たしかに葉巻っぽい形のものを吸って煙を吐いている。ほとんど今とおんなじ吸い方に見える。いやーしかしレリーフの造形、デザインがかっこいい。かなりサイケデリックだ。今ではコンビニで買えるたばこだが、当時は神への御供物や呪術的な治療薬として使われていた。さらに本で調べると、貴族や戦士といった特権階級しか吸えないものだったものが、結婚式とかで使われるうちに徐々に民衆にも広がって喫煙の風習が根付いた、らしい。なるほどなー。

INDEX

たばこはなぜ世界中に流通し、流行ったのか?

15世紀後半のスペインによる南アメリカ侵略の後、たばこはトマトやジャガイモと一緒にヨーロッパにもたらされ世界中に広がっていった。ちなみに、今書いた植物は皆ナス科である。ナス科ファンクラブを創設したい。日本へは16世紀後半に南蛮人が伝えたとされていて、17世紀前半には国内中に広がった。すごい勢いだ。

どうしてこんなに流行ったのだろうか。どうしてそんなにみんな吸いたくなったんだろうか。やっぱ、それは気持ちいいからだと思う。

強いたばこを吸うと、いわゆる「ニコクラ」になるわけだけど、慣れるとフワーっと気持ちいい。ちょっとぼーっとできるわけです半強制的に。僕の場合歌詞が書けない時に吸うと、脳の回転が鈍るおかげか逆に必要な言葉だけが頭にポツンと残って書くべきことが見つけやすい感覚があったな。もういまは吸ってないんだけど。

あと、人間ってやっぱ「おんなじものを食べてる」とか「おんなじものを飲んでる」とかって、「仲間★」って感覚を強くすると思うんだけど、そういう意味でたばこも「吸ってる人同士」ってのはなんとなくの連帯みたいなのはあるわけで。つまり、仲良くやるための道具としてもたばこは優秀って思ったりもする。

INDEX

江戸時代のたばこは、ほぼスマホ

江戸時代。たばこは大流行り。携帯するためのケースをオリジナルで作ったり、きせるをかっこいいのにしたり、日常に根付いたたばこを巡るいろいろなオツなもんが町中で売られ始める。「なんかほとんどスマホだな」と思った。嗜好品がほとんど必需品と同じぐらい人々の生活に根付いて、洒落っ気を得て、個性を出す道具としても使われている。文化的に豊かな時代だった証拠でもあるなあとも思った。展示されているどの装飾品もとっても風情があるんだ。着飾ったり、自分を良く見せようとすることって人間の本能なのかな。我々がついついカッコつける理由について思いを巡らせた。

さて。たばこ、江戸幕府の元では普通の野菜とかと同じくいろんな産地で作られ売られていた。葉っぱが育った土地や気候で味が違ったり、販売店によってたばこ葉の刻み方に違いがあったりした。「あそこのたばこがうまい」みたいな話を当時の喫煙者はしていたんだろうか。楽しそう。流通の大きな変化は明治に入ってしばらく経ってから起こった。

文明開化、富国強兵。外国に勝ちたい大日本帝国、とにかくお金が必要だった。手っ取り早く集めるには税金ですな。しかし食べ物とか衣類といった生きていくのに欠かせないものに大きな税金は乗っけらんない。そこで白羽の矢が立ったのがたばこだったわけだ。嗜好品だけど、みんな吸ってるたばこ。国が管理して製造販売、税金を乗せればいっぱいお金が入ります。明治37年(1904年)、大蔵省がたばこの専売局を設置。ここで話は一気に最初に戻る! 「どうしてたばこと塩の博物館が同じ建物に?」。何を隠そう、この大蔵省専売局が管理していたものってのが「塩・たばこetc…」なのであーる。

いやしかし、歴史ってのはつくづく戦争と金によって動いているよなと思わずにはいられない。起源である南アメリカではホーリーに吸われていたたばこ。ヨーロッパ人によって「発見」され西洋に伝わり、侵略と共に世界中に広がり、日本では金集めのために国によって管理されるに至った。

日本の男性の喫煙率は敗戦後の10年の間70%を下回ることがなかった。男どもはほとんどみーんな吸っていた、と言っていい。その後、高度経済成長期。「今日も元気だたばこがうまい」「生活の句読点」など、現在でも有名なたばこ広告における名コピーが生まれたのはこの時期である。労働、金、たばこ。ワーキングブルーズ。

マヤのレリーフに刻まれたたばこを吸う神様、これ見てどう思います?とりあえず一服してから話しましょうか。