誰かから相談を持ちかけられて、それにちょうどいい塩梅で答えるというのは、想像以上に難しい。

自分では的確なアドバイスをしたつもりでも、上から目線のハラスメントになる可能性はいくらでもあるし、かといって「人それぞれ」でお茶を濁しては何も言っていないに等しい。

誠実に答えようと思えば思うほど身動きが取れなくなる。しかし、「とにかくやるんだよ!」のような暴力的な精神論を振りかざすよりは、黙っている方がマシな気もする。

どんな顔して話を聞いて、何を言えばいいんだろう。本当に難しい。ここは一つ、人生相談に乗っている人たちに、どうやっているのかを聞いてみるのがいいんじゃないか。そこから「他者との一歩踏み込んだコミュニケーション」の作法を見つけることができるかもしれない。

最初にお話を聞いたのは、RHYMESTERの宇多丸さん。音楽活動にラジオDJ、映画評論と多岐にわたる活躍をしながら、実は長年人生相談の連載も担当している。宇多丸さん、人生相談に乗るのって、大変じゃないですか?

INDEX

「一刀両断してたらおかしいだろ!」

ー「ライムスター宇多丸のお悩み相談室」は今年で12年目に突入する長期連載ですね。

宇多丸:そんなにやってますか。ズルズルやりすぎてて、いつからやってるか思い出せない(笑)。

ー前身となるRHYMESTERの3人で担当されていた人生相談企画は2004年のスタートですし、もう20年以上やってらっしゃるという。

宇多丸:その後に某大学のフリーペーパーに移ってからは僕一人でやるようになって。今思うと、初期はふざけてましたね。「バッサリ一刀両断!」みたいな。人生相談って、基本的には一刀両断型が求められるというか、人気があるのはそのタイプですよね。

ー確かに、そのイメージがあります。北方謙三の「ソープに行け!」とか、細木数子の「あんた死ぬわよ」とか(笑)。

宇多丸:そうそう、いまだに主流はそっちの人だと思いますよ。ジェーン・スーもどっちかというとそっちかなって気がするし。キャラクターや説得力も含めてズバッと言っていいことになっているし、相談する方もそれを求めている人物。普通はそういう人が人生相談をやるんですよね。

1969年東京都生まれ。89年にヒップホップ・グループ「RHYMESTER」を結成。以来、トップアーティストとして活躍を続けている。また、2007年にTBSラジオで『ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル』が始まると、09年に「ギャラクシー賞」ラジオ部門DJパーソナリティ賞を受賞。現在、『アフター6ジャンクション2』でメインパーソナリティを務める。映画に造詣が深く、担当ラジオ番組での真摯で丹念な映画評には定評があり、書籍化もされている。『森田芳光全映画』では映画プロデューサー・三沢和子と共に編著を務めた。25年には映画文化の発展に貢献した人に贈られる「淀川長治賞」を受賞。

ー宇多丸さん自身はそうではないという認識ですか。

宇多丸:最初はそういうつもりでやってたんですよ。「乱暴に答えればいいや」くらいの。相談の内容も他愛ないものが多かったから、一刀両断したりはぐらかしたような答えで終わったこともありました。

でも、やっていくうちにそれはあまりよくないなと。特に女性からの相談に答えているわけだから、端的に偉そうじゃないですか。例えば男性上司からセクシャルハラスメントを受けたというような悩みを、男である僕が一刀両断してたらおかしいだろ! という。

ー「女子部JAPAN」での連載になったのが転機だったと(後に「F30 Project」へと移動)。

宇多丸:ある時点から急に変えたというよりは、何年かかけてやりながら変わっていったという感じですね。あんまり考えて書いてるわけじゃないんですけど、同じような相談に対する僕の答え方も時代によって変化してると思いますよ。

INDEX

全員立場が違うから、その話を聞く意義がある

ー書籍にも収録されている「子供を産むのが人生の目標ですが、結婚を前提に付き合っている彼との子供を妊娠する可能性は低いことがわかり……」(2020年2月22日)という相談に対する回答は「こればっかりは僕らがあんまりとやかく言うこともできないというか」から始まってるんですよね。人生相談としての切っ先は鈍くなるけど、誠実なスタンスだなと思いました。

宇多丸:当たり前のことですけど、責任取りきれないですから。「ご参考までに」ということでしかない。僕の狭い知見と経験に照らし合わせて聞かれたなりのことは答えるけど、それをどう思うかはあなた次第です、くらいに止める以外にはないですよね。

相談してくれた人が事後報告も送ってくれるようになって、だいたいは「答えてもらってよかったです」と書いてくれてるんだけど、よくよく読んでみるとあんまり回答が解決に影響してない人も半分くらいいて。「その後いろいろありまして、なんやかんやでどうでも良くなりました」みたいな(笑)。当然、人生相談の回答が直接救うわけでもないので。話を聞いて答える人がいるということ自体がなんらかのプラスになったんだろうな、くらいの。

宇多丸:だから、人生相談の名手と言われている人が、本当に名手なのか。読み物として面白いということと、その人生相談が本当にいい結果を出しているかは別ですからね。

ーすごい球速を出しているけど、ストライクを取れているかはわからない、というか。

宇多丸:もちろん、そもそもストライクなんてないのかもしれないし。質問文だけじゃわかることは限られてるから。例えば恋愛相談だと、たいていはパートナーのネガティブなことが書いてあるんです。だからそれだけを読むと「そんなもん別れろよ!」としか思わないんだけど、でも好きで付き合った経緯もあるはずで。「好きならしょうがねえか」とも思うし。事後報告をもらったりして双方向的ではあるんだけど、もちろん限界はあるから、その限界を踏まえた上で物を言うのか、限界がないふりをしてエンタメに徹するのか、ということじゃないですかね。

ー宇多丸さんは限界や立場を明らかにする方で。

宇多丸:特にこの人生相談はそうですよね。女性からの相談に男性という他者として答えているわけだから。違う立場から俯瞰して見るというのは、最初から一貫してるかもしれない。そもそも人生相談っていうのは、そういう「他者」にするものなのかもしれないですね。

ーそうすると、「どういう立場の人が答えているのか」ということが非常に重要になりますね。

宇多丸:それは間違いなくそうだと思います。僕は子供がいないから、「子供がいないことで嫌な目に遭いました」というような悩みにはすごく寄り添うことになる。「もう、ふっざけんなよ!」ってなる。逆に「子供が出来ないから人生お終いです」みたいな考え方には否定的になりがちだし。だから、ひょっとしたら子供を持った途端に「いやー、人生は子供ですよ」とか言い出すかもしれない(笑)。ある立場になるということは、別の立場とは距離が生まれちゃうということでもありますから。子供を持ったら、たぶん子供がいない人の気持ちとはどうしても距離ができる。だからこそ、どんな立場の人にも「自分はこう思う」と話す意味はある、とも言える。

ー社会的に偉い / 偉くないに関わらず。

宇多丸:もちろんそうです。全員違うんだからその話を聞く意義はある、ということかもしれない。

ー「どれだけ成功しているか」みたいなことは、人生相談に答えるにあたっては関係ないと。

宇多丸:まあ、トピックにもよりますけどね。特定の目的に関する相談、例えばビジネスに関することなら、ビジネスで成功してる人に聞いた方がもちろんいいだろうし。だから、「ハラスメントになるかもしれないから、部下からの相談に答えづらい」みたいなことも、聞く側がどれだけ具体的な話をしているのかによると思うんですよ。具体的なやり方、テクニックに関することなら「それだと出来ないね」とか、バッサリ言ってもいいこともあるだろうし。前提が細分化していけばいくほど、当然役に立つ回答に近づいてはゆきますよね。

INDEX

「建前」が共有されたのは大きな前進

ー宇多丸さんも、まず相談者が何に悩んでいるのかを解体・分析して並べ直すという作業をしていることが多いように思います。

宇多丸:そうそうそう、けっこう何を相談したいのかわからない文章もあるんですよ。そもそもの問題設定が間違ってることもあるし、身も蓋もないことを言えば別に答えを求めていないこともある。みんな馬鹿じゃないから、合理的な答えは考えればわかるけど、そこにどうしても辿り着けないというような不合理で正解のないところに悩んでいるので、それを聞いてもらうだけでいいというか。実生活で「相談がある」って言われるときもそうじゃないですか。「とにかく聞いてくれ!」という。だから、基本的にはちゃんと「うんうん」と聞いてあげないといけないんですよね。時にはね、僕が質問にイラッとしちゃうことがあるんだけど(笑)。

ーどういう類の相談に対してですか?

宇多丸:なんだろう。(マネージャーさんに向かって)どういうときにイラッとしてます?

マネージャー:恋愛相談に書かれている彼氏に向かって怒っていることはありますね。

宇多丸:それはもちろんある。あと、例えば質問者が「こういう嫌な人がいて」と書いてることに対して「その決めつけはちょっとどうなんだ」と、多少イラッとした言い方をしてるかもしれない。「思い込みかもしれないじゃん」っていう。

ー「このままだと不幸になってしまいます」というような相談に対して、「そうとも言い切れないんじゃないか」と返すこともありますよね。

宇多丸:幸せ不幸せというのはめちゃくちゃ主観的な話だから。でも、そういう相談をする人は「不幸せカタルシス」に突き進んでいる感もあって、「ああ、もうだめだ……」ってなるのが気持ちいい節もあるんだと思うんですよ。特に恋愛に関することは、当事者とそれ以外のテンションに差がありすぎるから。恋愛そのものが不条理なので、それはしょうがないんですけど。

ーこの12年で相談の内容は変化していると感じますか?

宇多丸:うーん、意外と変わっていない気もします。「結婚しないと / 子供を持たないと不幸になると思うんですが」みたいな相談は相変わらず来ますし。

とはいえ、やっぱり「#MeToo」以降の社会の変化を踏まえた話にはなってますよね。それ以前から、会社でのハラスメントに関わるような相談には「それは性差別です、警察案件です」と言ってましたけど、よりそれが社会常識になったというか。「社内にコンプライアンス部はないの?」という話になるようなことが増えましたよね。

ー前提になったというか。

宇多丸:そうですそうです。「日本はこういう社会だからね……」と半ば諦めムードの中で話していたのが、今は「どんな職場であれ差別に対して善処するのが当然」という建前が一応は共有されている。それが本当に解決されているかどうかというのはこれからの話かもしれないけど、建前があるだけでも大きな前進という感じです。

ー解決方法にアクセスしやすくなってますもんね。

宇多丸:会社側がビクビクするようになってますから。だから、コミュニケーションに躊躇するようになったというのは悪いことじゃないんですよ。全然いいことだと思います。みんな躊躇すべき。

ー「当たって砕けろ」「嫌われる覚悟を持て」みたいな姿勢も、暴力的ですし。

宇多丸:それが必要な場合もあるかもしれないですけどね。「めんどくせえ世の中になった」なんていうけど、それは必要なプロセスなので。なぜそのめんどくささが必要になったのかという議論を抜きにしちゃうから難しくなるけど、「そもそもハラスメントはなぜいけないのか」と考えたり勉強したりすれば納得せざるを得ないと思いますよ。

INDEX

SNSは動物的な感覚がバグる

ー実際に対面で話すだけではなく、SNSだったり色々なコミュニケーションのレイヤーがあって、そこに一貫性が見出せなくてどうすればいいかわからなくなってる人も多んじゃないかと思うんです。会って話せば穏やかなのに、ネット上では攻撃性がギンギンになっている人もいますし。

宇多丸:なるほど。でも、SNSでギンギンになっちゃうみたいなことは、「人間ってそもそもそういうもん」というのが僕の持論です。例えば、人間誰しも相手によって接し方って変わるわけだから、人によって「自分」の見え方って、全然違うと思うんですよ。場によって性格が変わって見えるのは当たり前。

SNSは特に、そのシステムがそうさせる部分も大きいと思いますね。車に乗ったら人格が変わるというのに近くて、個室にいながら公に接している、というバランスが、自然界にはないものですから。猿から進化してきた僕らの動物的なコミュニケーションの感覚がバグるんでしょうね。

ー宇多丸さんはそれこそ音楽、ラジオ、執筆と様々なレイヤーで表現活動をされてますし、それぞれの現場で環境も違うと思うんですが、一貫して心がけていることはありますか?

宇多丸:その時その時で適切に行動しようとしているだけなので、あんまり考えてないですね。普通に礼儀が疎かにならないように気を付けてます。

ー『アフター6ジャンクション2』(TBSラジオ)を聞いていると、年下と接するときほど丁寧にされている印象があります。

宇多丸:基本的には誰に対しても敬語ですし、その人との距離感によりますね。あんまり「年下だから」という意識はないです。

ー「今の時代、年下に『お前』なんて言っちゃだめですよ」と話している人を見たことがあるんですが、そういう雑な括り方をしてるからめんどくさくなるんじゃないの? と思ったんですよね。

宇多丸:そうですね、やっぱり関係性によるから。でも、本当にどう思っているかはわからないところもあるんで、「仲が良いからいいんだ」とも言い切れないんだけど。それも含めて、一律に「そういうことは言っちゃだめ!」って話でもないし。そういうレベルのことも、もちろんありますよ。「ここでそんな性的な話します?」とか「そんなデリケートなこと聞きます?」とか。

僕の性格上、もともと他人に踏み込もうとしない質(たち)なんで。小さいクラブでわちゃわちゃやってた時から、みんなに敬語でしたからね。むしろ「よそよそしい」って言われてましたよ。すぐに距離を詰めてくるのがセクシーに映る人もいるんだけど、俺はそのキャラじゃないよなと。親にも敬語を使ってますし。

INDEX

人の悩みにどれくらい介入すべき?

ーRHYMESTERの活動を始めた頃は、まだヒップホップシーン全体が若かったので、先輩があまりいなかったんじゃないかと思うんです。

宇多丸:初期は怖い先輩もたくさんいましたけど、結果的には後輩の方が多くなりましたね。

ーそういう環境に身を置いていたから、先輩としての立ち振る舞いが身についたという感じですか?

宇多丸:どうでしょう? 意外とヒップホップシーンって実力主義だから、みんなが思うほど上下関係があるわけじゃないんですよね。クルーの中にはそれなりにありますけど。どんな若手にも「RHYMESTERです。今日はよろしくお願いします」と対等な立場で挨拶しますし。「ファンです」と言われても「こちらも君に負けないようにがんばります」っていう感じで。基本的にはフラットなんですよね。10歳くらい下の世代までは、全然「シローくん」って呼んでくるやつも多いですよ。

後輩にダメ出しもしないし。FUNKY GRAMMAR(RHYMESTER、EAST END、RIP SLYME、KICK THE CAN CREW、MELLOW YELLOWを中心としたクルー)の中では、アドバイスされれば答えるよって感じでしたけどね。当時は僕らが一番場数を踏んでたし、理論もあったから。相談されれば、目線の置き場から何から答えることはできたので。「リハーサルって何のためにあるかわかってる?」なんて意地悪な詰め方しちゃったことはあったと思う(笑)。

ーテクニック論であれば言うべき事ははっきりしてますもんね。

宇多丸:昔は、遊びとしてディベートしてるつもりが、いつの間にか相手をやり込めてることがあって。「◯◯には経済効果があって云々」とか言うから「それホント?」みたく詰めてったら、泣いちゃった……みたいな。言葉の暴力だから、これは本当に慎まないといけません。こういう言い合いは有段者同士が合意のもとにやらないとダメ! ようやく学びました。

ー相談されたことには答えるけど、不用意に首を突っ込まないということも大事ですよね。つい一言口を挟みたくなっても、グッと自重するべきという。

宇多丸:たとえば、けっこう危うい状況にいる知人がいたとして、ある人は「大変なんだから介入した方がいい」という意見、俺は「でも大人なんだから、正直それはその人の責任で選択すべき問題なんじゃないか」と議論になる、みたいな。両方の考えがあってしかるべきだとは思うけど。

ー宇多丸さんは一線を引く考えなんですね。

宇多丸:これも場合によりますけどね。誰かがパートナーから暴力を受けているとか、他者から暴力や搾取を受けている場合は介入した方がいいだろうし。当事者はどうしようもできないけど第三者には解決し得ることもあるので。

一方で、あくまで大の大人が好きでやってることで、ちょっと注意したぐらいじゃ聞かないような場合は難しいですよね。どこまで付き合うのかという話にもなるし。

ー関わる責任の問題にもなりますよね。

宇多丸:だから本当に「場合による」としか言いようがないんだけど、そんなに極端な例じゃなくても、「いつでも相談に乗るよ」みたいなことを言う人は信用できないですよ。「よくそんなこと言えるな」と思うもん。まずもって、その過信が危ない!

INDEX

面白ジャンキーの結果としての啓蒙

ー音楽、ラジオ、執筆と、宇多丸さんのアウトプットはどれも啓蒙的だと思うんです。

宇多丸:そうだと思いますよ。そこが嫌われるんだと思います(笑)。何かを背負ってるとかじゃなくて、そうしたいからやってるだけなんですけどね。

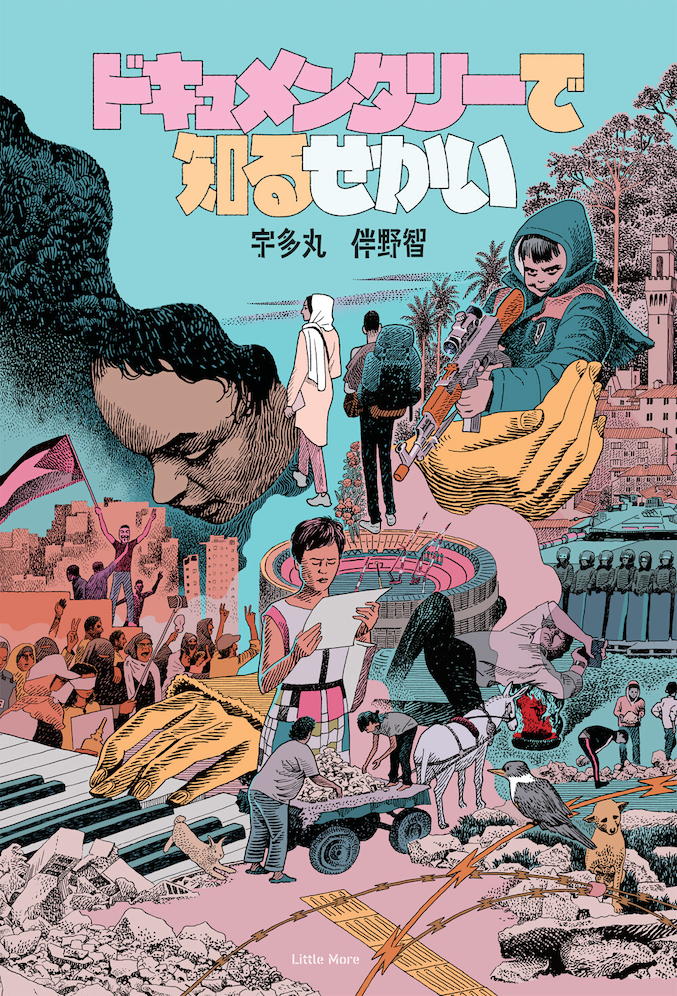

ー権力を持つ側が用いるには危うい概念ではありますが、それを差し引いても1990年代以降、とにかく啓蒙的なものは「偉そう」「難しそう」と敬遠される傾向にあると思っていて、それが現在の様々な問題の要因になっているんじゃないかと。コミュニケーション不全もそうだし、洋楽や洋画の人気が落ちているのも届ける側に啓蒙的な視点が欠けているのが一因だと思うんです。そんななかで宇多丸さんはある意味孤軍奮闘というか、新著『ドキュメンタリーで知るせかい』もど直球で啓蒙的ですよね。

宇多丸:啓蒙っていうとちょっと構えちゃうところもあるけど、根本は「僕が面白いと思ったいいものを他の人にも知らせたい」という欲求が強いということで。面白い映画を観た翌日に友達を捕まえてずっと話してる、みたいなことを、小学生の頃から変わらず今もやってるだけ、とも言える。

政治的・社会的なことも昔から言ってるんですよ。ヒップホップ専門誌に連載してる時からそういう話をしてるので、最近説教くさくなったわけじゃない。もともと説教くさいんです(笑)。

宇多丸:露悪的な言い方に聞こえるかもしれないけど、『ドキュメンタリーで知るせかい』に書かれているようなことはすごく刺激が強い。嘘っぱちのフィクションより、全然こっちの方がすげえ! というのはあります。最近は映画を観るにしても、「でも嘘なんだよね?」って思っちゃう(笑)。フィクションはもちろん受容しやすく作られているけど、ドキュメンタリーで描かれているのは実際の僕らの暮らしと地続きで、当然そこで起こっている事態のエグさも、フィクションとは比べ物にならないわけじゃないですか。同じ時間で受ける刺激、情報量、情緒の密度は、ドキュメンタリーの方が濃いというか。端的に「現実って面白い」と思ってるからこそこの本を作った、ということです。

情報がリアルタイムで入ってくるようになって、世界のいろいろな出来事が身近になってると思うんですよ。例えばパレスチナで何が起こっているかも画像付きでどんどん入ってくる。当事者の声も聞けるし、そういう意味では今こそドキュメンタリーを観るべきタイミングとも言えるかもしれない。

ー何かの事柄を扱ったとして、それで終わりではなく常に新しい情報をインプットして更新されていますよね。それも宇多丸さんが発信することに対する説得力につながっているんだなと。

宇多丸:何かやるたびに自分の不勉強が明らかになっていくんですよ。『ドキュメンタリーで知るせかい』を作ってる時がまさにそうだったんですけど、伴野さんと喋ってるうちに「俺、何もわかってねえな」と気付くんです。それで少し勉強してわかったつもりになるんだけど、専門家の人に話を聞いたら「甘い、こういう本を読みなさい」って言われて「すいません!」みたいな。前の原稿は全然ダメだから追記しなくちゃ! の繰り返しで、どんどん書くべきことが増えていくから、なかなか本ができなかった。

だから自分は自分の無知が恥ずかしいからなんとかしなきゃ、というのが続いているだけで、全然かっこいい話でもなんでもないんです。例えば「アメリカにモン族って33万人もいるの!?」っていうことがわかれば、アメリカのベトナム戦争への向き合い方と、それ以降の中東の紛争への向き合い方が全然違うということもわかってくる。アメリカ映画が描いてきた戦争というものの移り変わりも見えてくる。知れば知るほどネットワークが繋がって立体的になるし、どんどん面白さは加速していきますから。ただの面白ジャンキーなんですよ。本当に趣味の悪い言い方をすれば、一番刺激が強い「現実」に行き着いたという。

INDEX

フェアネスから生まれる説得力

ーこの本を読んでいても思ったんですが、宇多丸さんは何か知識を話す際に、その出典を明らかにしますよね。さも自分が発見した手柄のように話す人も多い中で、そこは意識されているのかなと。

宇多丸:本当はもっと細かく明記したいところではあるんですけどね。映画評でも、「ここに載っていたこの記事からの情報です」ということは言うようにしてます。

人生相談の一刀両断型の人とそうじゃない人の差に通じるかも知れないですけど、全てを知っているかのように振る舞うことを求められる人もいると思うんです。で、そういう人が人気があったりする。でも、それはどう考えても嘘じゃん。最初から全てを知っている人なんているわけない。だから、これは誰かから得た情報、ここからは僕の考えですと、本来は切り分けるべきだと思うんですよ。フェアネスが重要というか。世の中全体がフェアネスをクリアにする方向に進んでいるとは思います。

ーフェアネスを重視すると、どうしても言葉数は多くなりますよね。出典についてもそうだし、補足も多くなる。取り扱うシチュエーションも限定せざるを得ないでしょうし。ズバッと一言では回答できなくなります。

宇多丸:万人にとってのフェアネスというのも難しい問題ですしね。僕らが無意識に見ないことにしていたり、抑圧してしまったりしていることも絶対あるから、大変不都合で不愉快な事実も出てくるわけです。だから「めんどくせえな」と思う人も、バックラッシュも出てくる。ただね、大筋では世の中はいい方向に進んでいるとは思いますよ。

ー「タイムスリップできるとしたらどの時代に行きたいか」みたいな妄想がありますけど、そこでちゃんと生活するんであればどの過去にも戻りたくないなと思います。

宇多丸:誰だったか有名な俳優も、タイムスリップするなら「最低限ワクチンが発明されて以降」って言ってましたからね(笑)。その意味では、人権という概念が確立されたのもつい最近なわけで。

ーフェアネスはどんなコミュニケーションに対してもキーワードになりますね。

宇多丸:要するに、答えが出ない、その都度考えるしかないことだから。さっき言ったような終わりなき学びもあって、それ自体が刺激だから、それを面白いと捉えればいいと思うんですよね。

ー「この人にはどんなふうに接すればいいかわからない」という逡巡も悪いものではないんだと。

宇多丸:そうそう。個別の他者がいて、この人にどんなアプローチをするべきか考えるのは、別に当たり前のことじゃないですか。「部下」「女性」「年下」みたいな、属性だけで成り立ってる人間がいるわけじゃないから。個別に考えていくべきなんだけど、一応ガイドラインくらいは共有しておきましょうかというのが今の段階で。

でも、一部の人はそのガイドラインを「ルール」だと思っているんですよね。だからめんどくさくなっちゃう。

フェミニズムにしても議論の歴史があるのに、日本ではメジャーな場所で正面から扱われてこなかったせいか、いつしか「フェミ」という略語自体がSNSでは揶揄的に使われたりしていて、あまりの安易さにびっくりしちゃいますよね。だからその場その場で抗っていくしかないなと。フェミと略している人には「今は揶揄的なニュアンスを含んで使われることが多いから、そういうつもりじゃないなら、ちゃんとフェミニズムと言ったほうがいいかも」みたいに、一個ずつやっていくしかないんじゃないですかね。

『ドキュメンタリーで知るせかい』

宇多丸、伴野智

装画:西村ツチカ

ブックデザイン:大島依提亜(カバー、帯、表紙、本扉)

四六判 並製 (天地188mm x 左右128mm x 束幅22mm) / 432ページ / 420g

発売日:2025年08月20日

ISBN / Cコード

978-4-89815-589-9 / C0036

定価:3,080 円(本体 2,800 円+税)