映画『顔を捨てた男』が2025年7月11日(金)より公開となる。不穏で意表を突くサスペンススリラーであり、障害や審美についての問題提起・社会批判を含んだこの異色作は、同時にある意味で、映画という存在を内省するような作品にもなっている。どういうことか。劇中劇と歌唱シーンに注目して、評論家・柴崎祐二が論じる。連載「その選曲が、映画をつくる」第28回。

※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

INDEX

顔が変わればなりたい自分になれるのか? 自分とは何かを問う物語

過去の「自分」を捨て、新たに生まれ変わったはずの人物が、次第に自らのアイデンティティ不安の迷宮へと足を踏み入れていく――。いいようのない心もとなさ。ゆらぐ自己意識。他者から向けられる様々なまなざしの中に生きる自分という存在は、いかにして「この自分」であり、あるいは「この自分」ではないのか。

過去100年以上にわたり、観客たちが「見る / 観る」対象であり、そして同時に、制作者や演技者たちにとっては「見られる / 観られる」対象であった映画というメディアは、人々のアイデンティティのありようと、そこに交差する眼差しの存在について、何にも増して敏感でありつづけてきた。この度A24が送り出す映画『顔を捨てた男』もまた、そうした系譜に列されながらも、より深いレベルへと踏み込んでみせた刮目すべき作品といえるだろう。

あらすじを紹介しよう。顔面に極端な変形を持つ男エドワード(セバスチャン・スタン)は、ニューヨークのアパートを根城に孤独な日々を送っている。主な仕事は、特殊な見た目を持つ人々との「共生」を促す職場研修ビデオで、ちょっとした芝居を演じることだ。世間から投げかけられる好奇の目や憐れみ、かたやかえって意味ありげな「無関心」に囲まれる中で、ときに「普通の男」としての生活や恋愛を夢想することもある。しかし、それが叶う可能性が低いことも自覚している。

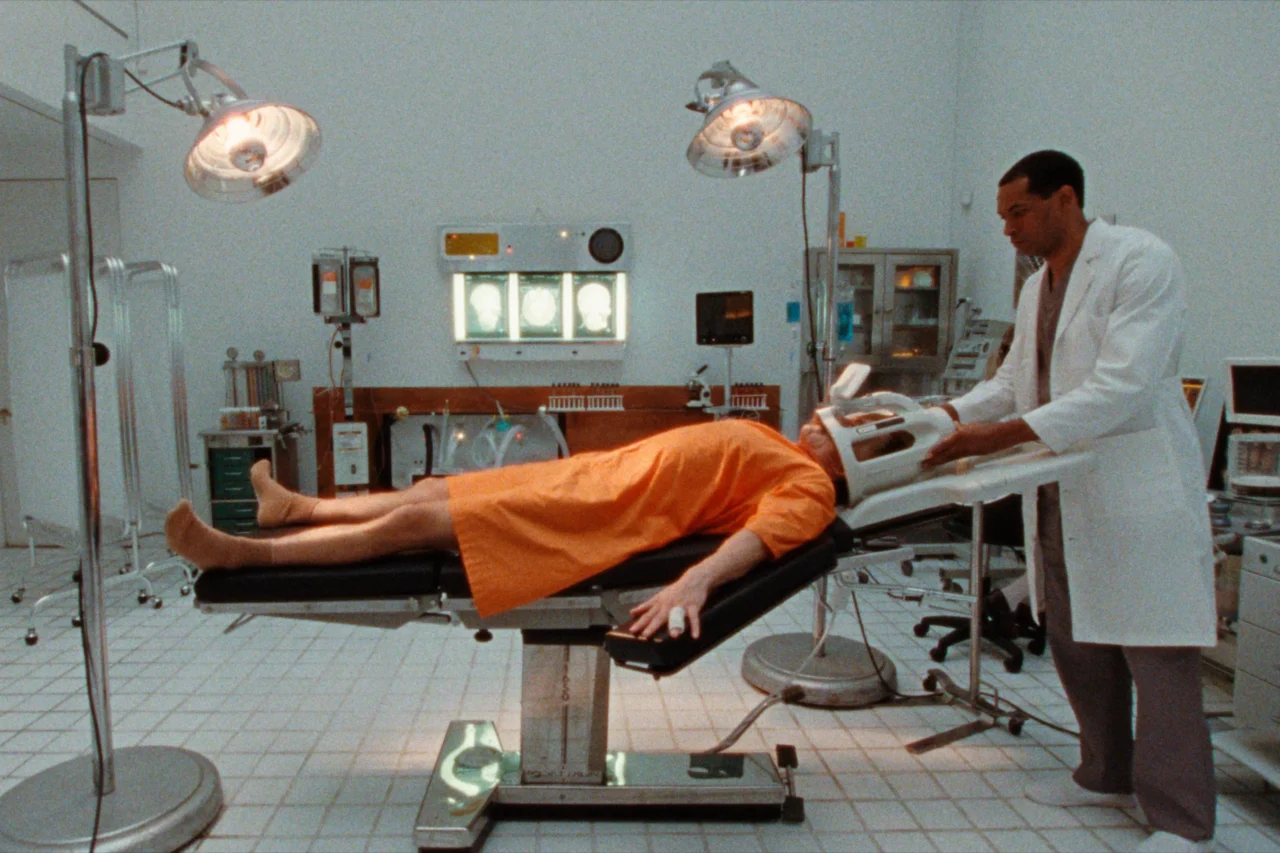

そんなある日、アパートの隣室に、劇作家志望の女性イングリッド(レナーテ・レインスヴェ)が越してくる。別け隔てない態度で自分に接してくれるイングリッドに惹かれていくエドワードだったが、ほどなくして、主治医から意外な提案をされる。大きな治療効果が期待される薬が開発されたので、被験者として投薬試験に参加してみてはどうかというのだ。

こわごわ治療を開始したものの、その効果はまさに劇的だった。エドワードはついに過去の「顔」を捨て、念願だった新たな「自分」に生まれ変わる。ハンサムな容貌を手に入れ、「ガイ」という新名で順風満帆の日々を送っていたエドワードだったが、ある日待角で、かつての自分をモデルにしたイングリッド作の舞台劇『エドワード』が上演予定であるのを知る。いても立ってもいらなくなった彼は、オーディションが行われている最中の芝居小屋にさまよい入る。見事な演技を披露してイングリッドを驚かせたエドワード=ガイは、その日から、かつての自分を演じる俳優として稽古を重ねていくが、ある日、捨てたはずの自分と似た「顔」を持った男=オズワルド(アダム・ピアソン)が目の前に現れる。オズワルドは、その特異な相貌こそ以前のエドワードに似てはいるが、自信に満ちた外交的な言動といい、カリスマティックなオーラといい、性格の面では正反対といっていい人物だった。イングリッドをはじめ、すぐさまオズワルドに魅入られた劇団員たちは、主演であるはずのエドワードを袖にして、芝居の内容を大きく書き換えていくのだった。そうした仕打ちや、オズワルドの開け広げな姿が我慢ならないエドワードは、焦燥と不安の中で、次第に自らのアイデンティティを見失っていく――。

INDEX

ルッキズム批判だけにとどまらない本作の「根源的な力」

このあらすじからも察しが付くはずだが、本作『顔を捨てた男』は、「異形の相貌」を中心的なモチーフとする古典的スリラー映画の系譜へ加えられた新たな一編ということができる。一方で、それらの系譜に位置する作品の中には、異形の身体に対する他者からのまなざしのありようを描くことに主な力点が置かれ、彼ら自身の内面が描かれるにしても、あくまで外部的な視点を経由した寓話的な話法にとどまる例も少なくなかった。翻って今作では、当の彼らの側が経験する一連の出来事を、ほかでもない当の物語の「素材」にされる障害当事者――障害者たる自らをモデルにした作品が自らの意思とは離れたところで作られるという稀有な経験をする者――の体感世界の中で綴っていくという形が取られており、この点こそが、多くの先行例と明らかに異なっている(※)。

※本作の監督を務めたアーロン・シンバーグは、口唇⼝蓋裂の矯正治療を受けた当事者としての経験を元に、外⾒やアイデンティティをテーマにした独創的な作品を手掛けてきた人物だ。また、オズワルドを演じるアダム・ピアソンも、神経線維腫症 1 型の当事者であり、シンバーグの過去作への出演を含め、司会者・俳優として幅広い活動を繰り広げている人物である。

この作品から引き出される「メッセージ」は多岐にわたる。最もわかりやすい例としては、現代社会で目下のトピックとなっているルッキズムへの痛烈な批判が込められているのは明白だ。しかしながら、おそらくこの映画が持つ根源的な力は、そうした規範的な文脈にとどまるものではない。その「根源的な力」は、上で述べた通り「当事者」たる「彼ら」の体験世界を描き出そうとしているということに加え、劇中劇とその創作過程を主要なモチーフとしている事実に関連していると思われる。

劇中劇とは通常、当然ながらそれ自身が劇中で創作された入れ子状のフィクションであるという事実に、明示的な形で自己言及する。また、それと同時に、そのメタ的な構造の必然的な結果として、今まさに観客が目にしている劇中劇を取り囲む世界=眼前に映画そのものが、私たち観客のまなざしを受けてはじめて成立するフィクショナルな存在であることをも、改めて白日のもとにさらす。そうした構造の中では、映画の中で表象される「素顔」とか「本当の自分」なる存在(というより「概念」といったほうが適当だろう)が、いかに恣意的に構築され、あるいはまた、いかようにでも曖昧化されうるかを、私たちは半ば強制的に再認識させられる格好となる。

映画ファンならば、劇中劇の設定が文字通り「劇的」な効果を発揮した例として、かつてジャック・リヴェットが、近年であればアスガー・ファルハディや濱口竜介などの優れた映画作家たちが残してきた仕事を、その好サンプルとしてすぐに思いつくだろう。本作『顔を捨てた男』でも、それらの先行する実践例を引き継ぎながら、「見ること」と「見られること」が根源的に要請する「演劇性」が、先行例に劣らぬ鮮烈さで具象化されているのがわかる。

INDEX

人のアイデンティティを構築するのは、他者 / 社会からのまなざしである

例として、舞台劇『エドワード』の稽古を重ねる中、台詞の書き換えについて口論する場面を見てみよう。ここで、エドワード(ガイ)とイングリッド以下の劇団員たちは、あたかもその前に配置されていた稽古シーンと連続するような形で、舞台上で「本物の口論」を行っている。おそらくこのシーンのはじめの段階では、少なくない観客が、喧々諤々に繰り広げられるやりとりを、劇中劇『エドワード』の台本に書かれた台詞だと誤認するはずだ(私はそうだった)。この「トリック」の存在は、本作の監督アーロン・シンバーグとその制作スタッフが、劇中劇の及ぼす効果にすぐれて自覚的であったことの証左ではないかと思われる。

加えて、オズワルドの出現を受けて次々に台本が書き換えられていく=それにつれてエドワード(ガイ)のアイデンティティが溶解していくというプロットもまた、ここで上演されようとしている劇中劇が、なにがしかの登場人物のまなざしに(無意識的にでも)さらされることでいくらでも変幻しうる存在であることを示唆しているのに加え、そのメタ的構造の効果として、この映画自体のナラティブもまた、オズワルドの登場によって不可逆に変化してしまったことを匂わせている。

つまり、劇中劇『エドワード』の存在とその制作過程の描写は、登場人物がお互いに発する「まなざし」を可視化させるための、極めて優秀な装置でもあるのだ(※)。

※この劇中劇のメタ的な構造とその効果を一度でも内在化してしまった私たち観客は、舞台劇『エドワード』でかつての自分を演じるガイという存在が、そもそもエドワード自身が作り出した別のペルソナであったことを再確認せざるをえなくなると同時に、もっといえば、そうした入り組んだ人物像を演じているのもまた、(別のペルソナになりきることを生業にしている)俳優のセバスチャン・スタンであるという事実に引き戻されてしまうだろう。

こうした入り組んだ構造の上で、先にも触れた通り、本作にはさらにもう一つの重要な「捻り」が加えられている。「素顔」を渇望し、「本当の自分」を追い求めていたはずのエドワード(ガイ)が自らのアイデンティティを急速に失っていく決定的なきっかけとなったのが、かつて自身が夢想していたような「理想的な容姿」を持つ別の男などではなく、かつての自分と似た「異形の顔」の人物オズワルドの存在だった、という設定がそれだ。エドワードは当初、自分で自らの過去を演じる中で自己回復を果たそうとするが、しかしその野心は、「外見だけは似ているが全く異なる男」であるオズワルドによって、木っ端みじんに砕かれてしまう。これは、過去の「自分」からの復讐なのだろうか。あるいは――。

私たちがここから読み取らないではいられない教訓とは、劇中に流れる陳腐な「共生」啓発ビデオに象徴される類の題目化した「お作法」などではなく、もっと根源的なものだろう。エドワードが身をもって経験したように、人のアイデンティティというものが、外見上の連続性やその反転としての「生まれ変わり」の自覚とは無関係に、遊離性を帯びたものであるならば、結局のところ私たちの自己意識を構築するのは、様々な他者からのまなざしであり、それらを自ずと規範化してしまう(自分自身のそれを含む)社会からのまなざしのほかにありえない――そういう教訓が浮かび上がってくるのだ。とすれば、我々の偏見や、身体的特徴を「障害」とみなして遠ざけたり、あるいはそれを慇懃無礼に無視してみせる行いも、当然ながらそのように社会的に「構築」されたものにほかならない、という理解に行き着くのだ。

INDEX

「“君”は僕のことなんて見もしない」

これまでに述べてきたことを、最も強烈な形で認識させてくれるのが、作中後半のとあるポップソングを用いたシーンだ。

先に述べておくと、この映画では、ニューヨークを舞台としたいかにもゴシカルな不条理劇の雰囲気を印象付ける音楽として、デヴィッド・リンチやデヴィッド・クローネンバーグの映画を思わせるウンベルト・スメリッリによるオリジナルスコアや、The Crampsやルー・リード(※)等ニューヨークアンダーグラウンドシーンの立役者たちの曲が随所で使われている。

※The Crampsがホラーパンク〜サイコビリーの始祖的バンドであることや、ルー・リードが自らのジェンダーと社会規範との齟齬の中で苛烈な青年期を過ごし、ペルソナをかぶるようにグラムロック的表象を実演した人物だという事実も、本作のムード / テーマとの関連という意味で大変興味深く思える。

だがしかし、一瞬の間だけそうしたムードが霧のように晴れる場面がある。あるバーで、エドワード(ガイ)とオズワルドが会話をしていると、店内にいる皆から慕われているらしいオズワルドが、ステージ上の司会者に請われて歌を披露する。すると、店の中の者たちは一瞬にして彼の美声に心奪われてしまう。曲は、ソウルグループ=Rose Royceによる1976年のヒット“I Wanna Get Next To You”だ。

僕はいつも

この椅子に座って

君を待ってる

ああ ベイビー

分かってくれよ

君は何も言わない

僕のことなんて見もしない君には金も使った

時間もムダにした

心が折れるまで必死で口説いた

分かるだろ?

君のそばにいたいんだ君と目が合うと

つい夢を見てしまう

君はキレイだ

君といると不安になる

美しくピュアな君

なぜ僕に冷たいんだ?

僕じゃダメなのか?僕は金持ちじゃない

君が行きたい店にも

連れていけない——“I Wanna Get Next To You”(日本語版字幕より)

この場面に流れる歌声ほど、ハッとさせられるものはない。まずは、オズワルド(を演じるピアソン)が驚くべき美声と才能の持ち主であったことへの驚き。そして、その堂々たる歌いぶりと華麗なステージングからにじみ出るカリスマ性。人の心を安らかにさせる物腰と佇まい。これはまさに、かつてのエドワードが「そうなりたかった自分」が具現化された姿ではないか。

歌詞の内容も興味深い。ここで歌われる「君」にイングリッドの存在を当てはめ、かつてのエドワードが心の中に抱きつつも言葉にすることが出来なかった思いが歌われていると捉えるのも可能だろうし、さらには、同じ「君」に、他者としての社会一般の姿が託されていると解釈するのも、さほど無理のある類推ではないだろう。そう考えてみれば、「僕のことなんて見もしない」という一節こそは、これまで論じてきたような社会からのまなざしの「不在」を表しているようにも感じられる。