INDEX

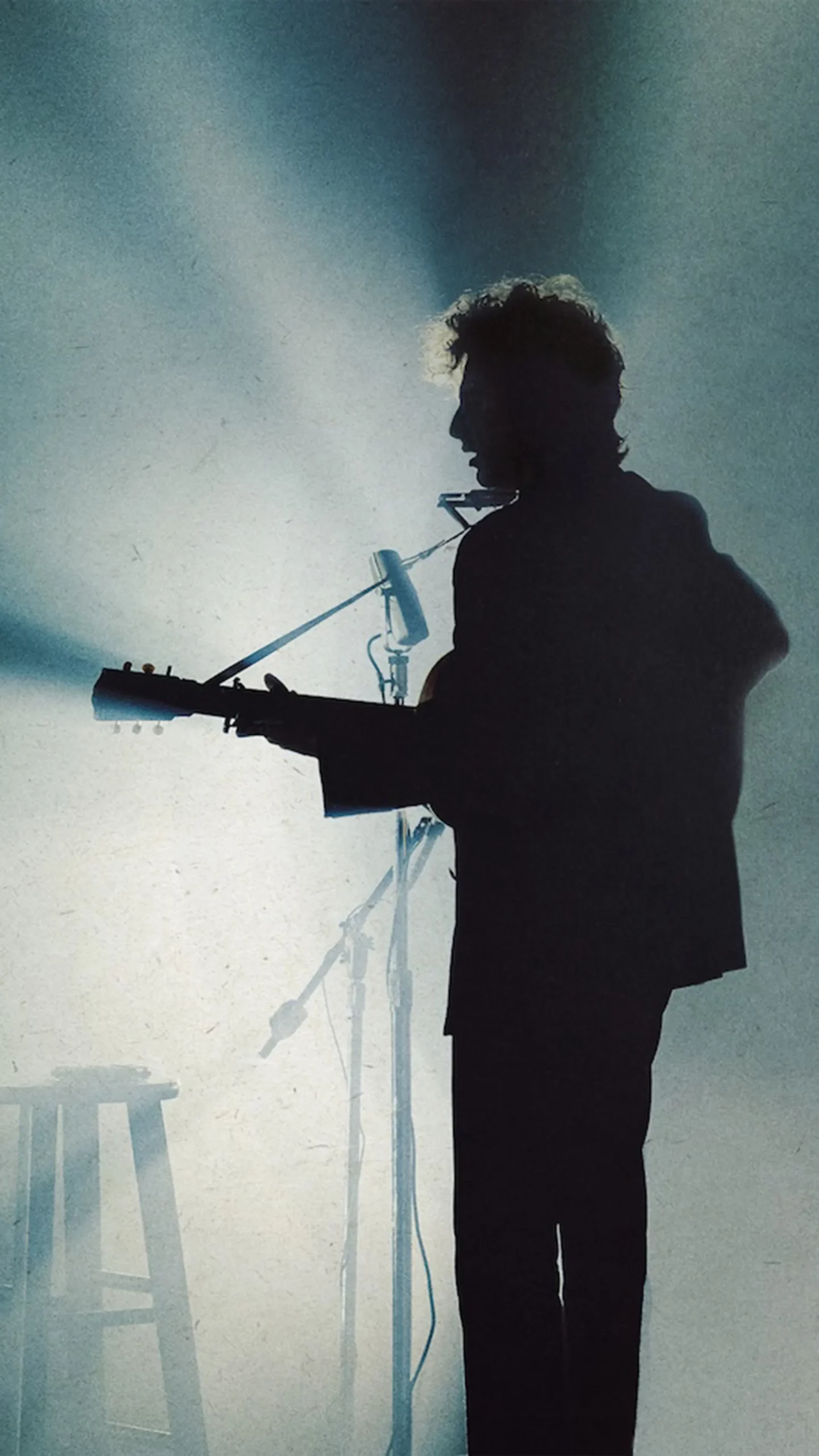

史実の書き換えや捨象にみる「ディラン性」

「描かれていないもの」も数多い。ディランの初期活動に大きな影響を及ぼしたデイヴ・ヴァン・ロンク(ジョー・ティペット)が妙に影の薄い人物として扱われているのをはじめ、ランブリン・ジャック・エリオットやリアム・クランシー、フレッド・ニール、キャロリン・ヘスターといった先達や仲間たちに加え、フィル・オクスという重要なライバルの姿も、ディランにとっての守護聖人というべき詩人アレン・ギンズバーグの姿もない。加えて、エレクトリック化にあたっての最も重要なインスピレーション源であったはずのThe Beatlesの面々も登場しないし、何よりも、(彼の曲作りにとって少なからぬ影響を与えたと推察される)ドラッグに関する描写も丸ごと捨象されている。

熱心なファンの中には、こうした点を指して映画の価値を低く見る方もいるかもしれない。だが、当然ながら制作者側も「ついうっかり」して史実と異なるプロットを配置しているわけはないだろう。私にはむしろ、このような種々の書き換えや捨象の操作こそが、「若きボブ・ディランのピカレスク的な成長譚」という神話を、ある種の表現主義的な次元から強力に語り直すにあたっての最も有効な手法として機能していると感じられるし、おそらくは、本作の持つ価値も、こうした部分と深く関係しているはずだ。

なぜならば、これまで多くの者たちによって語られ、本作の中でも丁寧に描かれている通り、ボブ・ディランという人物自体が、自らにまつわる「史実」を自在に変幻させ、ときに偽り、単一のストーリーへの回収を拒絶しながら、その表現を深化させてきた存在だからだ。だからこそ、ディラン本人は、マンゴールドらとの脚本のやり取りの中でも、意外と思えるほどの寛容を示し実際の映画作りへ口出しすることを控えたのだろうし、マンゴールドらもまた、そうした神話に蓄積された豊かな解釈の余地と、それが必然として孕む伸縮性のようなものへ自らのクリエイティヴティを捧げた、と理解するのが正しいのではないだろうか。

語らないことで、語る。一つの表現それ自体が、様々な解釈に開かれている。しかし同時に、だからこそなにがしかの本質が浮かび上がる——考えみれば、これらの命題のなんと「ディラン的」なことだろう。