多摩美術大学在学中にコントグループのラーメンズを結成し、現在は俳優業の傍ら、粘土造形作家としても活躍する片桐仁。2016年から全国のイオンモールで開催した「片桐仁 不条理アート粘土作品展 『ギリ展』」は、4年間で18都市を巡り、約7万8000人を動員。ユーモアや親しみやすさと、細やかな技術が共存した作品が、多くの人を魅力してきました。

人生を通じてアートと関わり続け、アートの魅力をさまざまなフィールドに広げてきた片桐仁が、『アートウィーク東京(AWT)』の中で気になったのは「立体物やインスタレーション」が観られる展示。

中でもWAITINGROOMで開催されていた藤倉麻子『Sunlight Announcements / 日当たりの予告群』を実際に訪れ、「正解がないアート」の魅力に向き合ってきた片桐仁に、自身の人生観や、子どもに教えてもらったアートの楽しみ方などについて、話を聞きました。

INDEX

【アートとの出会い】

幼少期に見た『ゴッホ展』が忘れられない。名画に人が群がる光景に衝撃を受ける

―片桐さんのアートとの出会いを教えてください。

片桐:初めての美術館は、小学6年生の頃、父に連れられて行った『ゴッホ展』でした。上野だったと思います。どんな作品だったかは正直あまり覚えていないのですが(笑)、初めての美術館で印象に残っているのは、大人たちが展示空間にギュウギュウ詰めになって必死に絵を見る光景でした。一枚の絵に100人くらいが群がっていて、とにかく「ゴッホってすごい!」「ゴッホになりたい!」と思ったことを覚えています。

僕は、今日展示を観た藤倉麻子さんと同じ埼玉の郊外で育ったんです。だから子どもの頃は、東京の美術館まで出かけることがとても特別な体験でした。父は建築の仕事をしていて土日も忙しい人でしたが、建築に加えて絵画も好きで。少し厳しいところがある人だったのですが、たまに休みが取れると上野の国立西洋美術館や竹橋の東京国立近代美術館まで連れ出してくれました。

1973年生まれ。埼玉県出身。多摩美術大学卒業。俳優、造形作家。現在、テレビ・舞台を中心にドラマ・ラジオ等で活躍中。最近の出演作品には、日本テレビ『新空港占拠』、NHK BS『雲霧仁左衛門ファイナル』、舞台『ハロルドとモード』がある。1999年より俳優業の傍ら造形作家としても活動を開始。2015年にはイオンモール幕張新都心、2016年からは全国のイオンモールにて「片桐仁 不条理アート粘土作品展『ギリ展』」を開催。4年間で18都市を周り合計7万8000人を動員した。2019年は、初の海外個展『ギリ展台湾』を実施。2021年には、東京ドームシティーGallery AaMoで、「粘土道20周年記念 片桐仁創作大百科展」を開催。

藤倉麻子展『Sunlight Announcements / 日当たりの予告群』(WAITINGROOM)にて

―幼少期に、県外に出てアートに触れる経験があったのですね。

片桐:国立西洋美術館ではル・コルビュジエの建築やモネなどの西洋絵画を、東京国立近代美術館では前川國男の建築とさまざまな芸術作品を楽しめますし、特に東京は父にとって楽しい場所だったのだと思います。子どもの僕は、帰りがけにミュージアムショップでポスターやパンフレットを買ってもらうことも楽しみの一つでした。と言っても、字を読むことが大の苦手だったので、パンフレットを買ってもらったところで最初の「ごあいさつ」を読みきる前に眠くなっちゃってましたけどね(笑)。

INDEX

美大入学後、「アートはつまらないのかも」と悩んだ時期も。訪れた転機とは

―幼少期に芽生えたアートへの関心をもとに、高校卒業後、多摩美術大学の版画専攻に進んだのですか?

片桐:そうですね。高校の課外学習などで美術館に行き、さまざまな作品を目にするようになり、最初は「何これ? さっぱりわからん」と思いながら見ていましたが、次第に「何を表現しているんだろう?」と考えることが楽しくなってきたんです。それでも幼少期に観に行った『ゴッホ展』を上回るほどの衝撃はない。それで改めて、自分が「ゴッホのような画家になりたい」という夢を持つようになりました。

しかし僕の高校時代はインターネットがなく、知らない世界とつながる方法も、自分が描いた作品を人に発表する方法も、簡単に調べることができなくて……。「美大に進めばゴッホになれるかも」と思い、わけもわからないまま美大予備校に入りましたが、作品はゴミのように扱われるし、上から全部描き直されることも……。漫画の『ブルーピリオド』の世界みたいに優しくはなかったですよ(笑)。

―過酷だったんですね……! 現在は平面作家ではなく造形作家としてユニークな作風を確立し、キャリアを積んでいらっしゃいます。大学に進んでから、表現における転機があったのでしょうか。

片桐:数年間、予備校の厳しい環境の中で絵を描き続けて、無事美大に入ったら入ったで、次は教授陣から「受験絵画は芸術ではない」と言われる始末! 海外の美大受験はポートフォリオと面接が主流ですが、日本は実技重視の試験で。窮屈さを感じて「アートはつまらないのかもしれない」とぼんやり思ってしまうこともありました。

美大を卒業してから、ここで語られている会話が、アートの内側だけで閉じてしまっているというか、「自分たちのやっていることがアート以外の社会とどれくらいつながっているのだろう?」という感覚をどこかで持っていた気がします。

―片桐さんは、アートを通して社会とつながる、ということに意識的であるように思いました。

片桐:そうかもしれませんね。予備校や芸大・美大の神話を過信しなくなったからこそ、いい意味で、自分の表現を追い求めるようになりました。僕は、画家になりたくて油画専攻を目指していたものの、試験に落ちてしまったので補欠で現役合格できた版画専攻に入ったんです。けれど版画専攻に入ってからも、結局版画ではなく造形作品ばかりを作っていました。造形のほうが楽しく、周りからの反応もよかったので、そのまま続けて今も造形作家として粘土アートやソフビなどを作っています。大学時代は、よく友人たちに「絵は下手なのに、造形はめちゃくちゃ上手いな!」と褒められて、嬉しい反面複雑な気分にもなっていました(笑)。

INDEX

アートにも人生にも正解はない。造形、コント、演劇……自分の表現を楽しむ

―大学時代は多摩美の同期だった小林賢太郎さんと、コントグループのラーメンズも結成したりと、人生のいくつかのターニングポイントがぎゅっと詰まっていそうですね。片桐さんは造形、コント、演劇と活躍の幅が広く、「絶対にこう」と決め打ちした選択肢ではなく、常に自分の道を歩んでいる印象を受けます。

片桐:在学中に相方の小林賢太郎と出会ってラーメンズを結成してコントライブをやることで、さまざまな表現の可能性を探ることができました。その歩みの中、今は芸人に加え、俳優や声優などもやっていて、アーティストとしての活動も行えています。コントや演劇などは、その場でウケたかどうかで評価がわかる明快さとタイムラグのなさが好きですね。コントや演劇をやってみてお客さんの反応をダイレクトにもらえたことで、「ウケたい」という自分の欲求にも改めて気づけたように思います。それが自分の粘土作品の作風にもつながっているかなと。人生には正解がないので、その時の自分の表現を追い求めるしかないんです。

―その「正解がない」という感覚は、今の片桐さんのアートへの関わり方にも影響していますか?

片桐:そうですね。一見難しそうな現代美術も「正解がない」と思えば、身構えずにわからない感覚を楽しめばいいと思います。何事も、意味を追求しすぎると楽しくないですからね。僕にとってはアートを理解できるかどうかよりも、わからない感覚を楽しめるかどうかのほうが重要です。

今日見せていただいた藤倉麻子さんの作品は、規則的に作られる高速道路やショッピングモール、密集した住宅、田畑など、生まれ育った郊外都市の風景を出発点に、3DCGで独自の世界観を描いていると聞きました。地元が驚くほど近くてびっくりしましたよ。同じ地元の風景とわかって作品を見ても、藤倉さんはそれを3DCGや彫刻、言葉を織り交ぜながら表現しているので、不思議な世界観で面白かったです。

オブジェの横に言葉が書かれていたので、興味を惹かれて覗き込んで読んでみましたが、正直読んでもよくわからなかった。でも、アートって理解しなきゃいけないものではないと思うんですよ。わからないことをそのまま受け入れて楽しむほうがいい。「なんだろう?」と謎のままにして藤倉さんの表現を楽しみました。

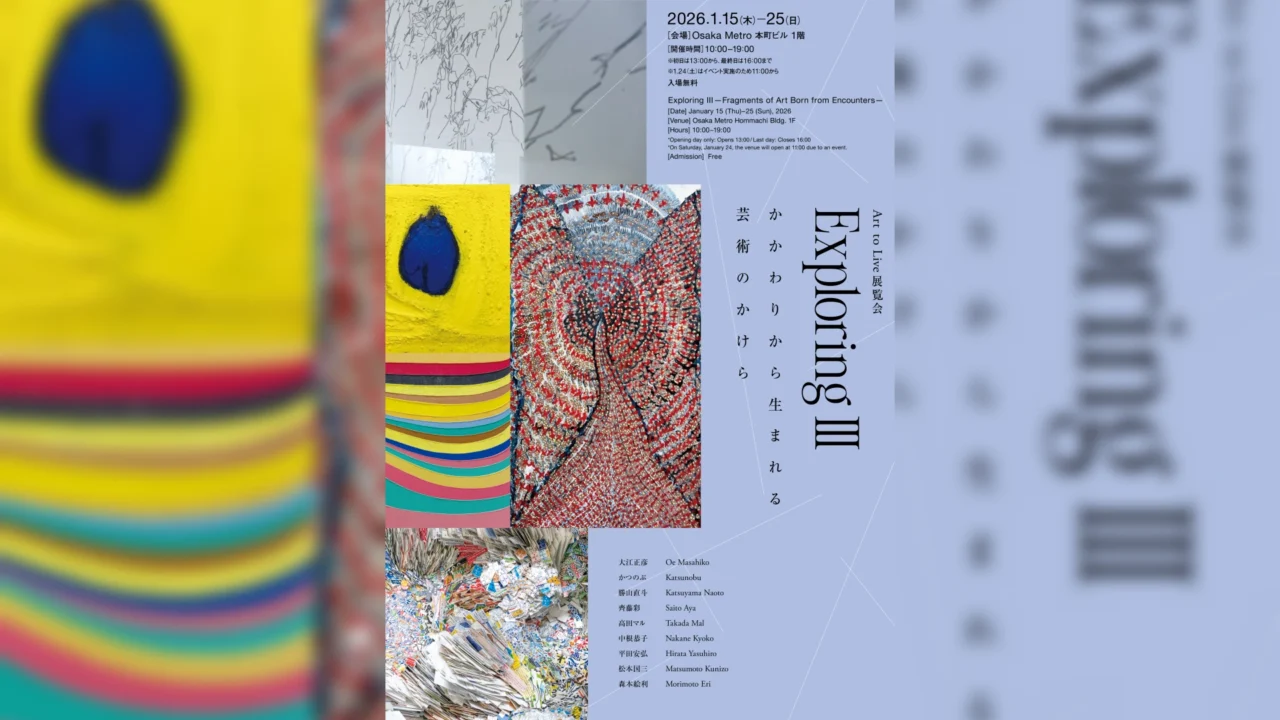

藤倉麻子『Sunlight Announcements / 日当たりの予告群』会場:WAITINGROOM

©︎Asako Fujikura, courtesy of the artist and WAITINGROOM

都市・郊外を横断的に整備するインフラストラクチャーや、それらに付属する風景の奥行きに注目し、主に3DCGアニメーションの手法を用いて作品制作をおこなっている藤倉麻子の個展。本人の制作活動の根源にあり、一貫して作品に取り込まれてきた「日当たり(Sunlight)」と「予告(Announcements)」をテーマに、新作の映像作品や平面彫刻をインスタレーション空間の中に展開。

会期:2024年9月14日(土)〜10月20日(日)

住所:東京都文京区水道2-14-2長島ビル1F

URL:https://waitingroom.jp/exhibitions/sunlight-announcements/

※藤倉麻子は、『アートウィーク東京』の「AWT FOCUS」に出展。また、「ミートアップ」で沖潤子とのトークセッションを開催。

詳細はこちら:https://www.artweektokyo.com/awt-talks/meetup/

INDEX

【アートスポットめぐりが好きな理由】

子どもに教えてもらったアートの楽しみ方。名画そのものよりも額縁に興味津々

―アートを楽しむ上で、特に大事にしていることは何ですか?

片桐:意味ばかりを追求せず、自由に感じることが大事ですね。「こう感じなきゃいけない」という縛りを持たずに、自分の直感で楽しむようにしています。例えば、アートも演劇も、作品を見ながら「これ、なんか自分の昔の経験に似てる気がする」と、ふと思い出す時があるんです。他の人の表現が自分の経験とリンクして、日常がまた花開くような……。そういう面白さが、アートの醍醐味なんじゃないかな。

―息子さんとも一緒にアートを楽しんでいると伺いましたが、どのような体験をされていますか?

片桐:最近、息子と一緒に美術館に行くことが増えました。以前、箱根のポーラ美術館にモネの絵を見に行った時、息子は絵ではなく額縁にばかり興味を向けていました。僕が「これは何を表現してるんだろう?」って考え込んでいる横で、息子は名画を前に「額縁かっこいい!」と(笑)。

―『ゴッホ展』で、作品よりも人の多さに目がいった幼少期の片桐さんと、どこか重なりますね(笑)。

片桐:息子はまだアートの意味なんて気にしないので、ただ目の前にあるものを見て感じるままに反応している。そんな風に自由に素直にアートを楽しんでいる姿を見ると、僕ももっと気軽に楽しもうと思えますね。「アートに正解はない」ということは、息子から改めて学ばせてもらった感覚なのかもしれません。子どもは大人が見逃しているようなところに目を向けるので、一緒に見ると新しい発見があって面白いですよ。