様々な形態で活動を続けるピアニストの上原ひろみは、作品毎に数多くの取材も受け、その作品に至った動機などをしっかり言葉で伝えようとするミュージシャンだ。2023年に結成した4人組の新バンド「Hiromi’s Sonicwonder」として2作目『OUT THERE』を4月4日にリリースする今回も、バンドについて、アルバムについて、いくつかの媒体で語ることだろう。ならば当サイト「NiEW」では少し違った切り口で話を聞いてみたい。何について聞こうか。そう考えていたところ、編集の酒井から「『上原ひろみにとって、歌とは?』というテーマでインタビューするのはどうか」という提案があった。

上原ひろみは、歌うようにピアノを弾くミュージシャン。以前からそのように感じていたので、彼女が「歌」についてどう考えているかを聞いてみるのは、なるほど面白いかもしれないと、そう思った。新作『OUT THERE』には“Pendulum”という曲がシンガーソンクライターのミシェル・ウィリスをフィーチャーしたボーカル入りとピアノソロの2バージョンで収録されており、ボーカル入りを録った経緯について聞くことでこの新バンドの個性と「歌」に対する上原の思いも見えてくるのではないかと、そうも思った。

というわけで、ボーカル入り楽曲“Pendulum”についてと、「歌」について、話を聞いた。

INDEX

役者ありきで脚本を書くように作曲した『OUT THERE』

―新バンドのHiromi’s Sonicwonderを結成して2023年5月からワールドツアーを開始。同年9月に『Sonicwonderland』を発表し、今回のアルバムが2作目となります。初ツアーのスタートから数えると約2年が経つわけですが、バンドの育ち方はいかがですか?

上原:結束力が非常に高まって、「バンドになったな」って感じがしますね。阿吽の呼吸が増したし、さっとフォーメーションを組めるようになった。なので、このバンドでもう1作作りたいなという気持ちが自然に生まれたんです。前作のときは、やりたい音楽のコンセプトが先にあって、メンバーを探してレコーディングという流れでしたけど、今回はこのメンバーが輝くように曲を書いていくという、前作とは逆の発想でした。役者ありきで脚本を書くみたいな楽しさがありましたね。ツアーのなかで音を重ねれば重ねるほど、彼らにこういうものを弾いてもらいたいな、こういうグルーブが出るように叩いてほしいなといったふうに、いろんなアイデアがどんどん浮かんできたんです。

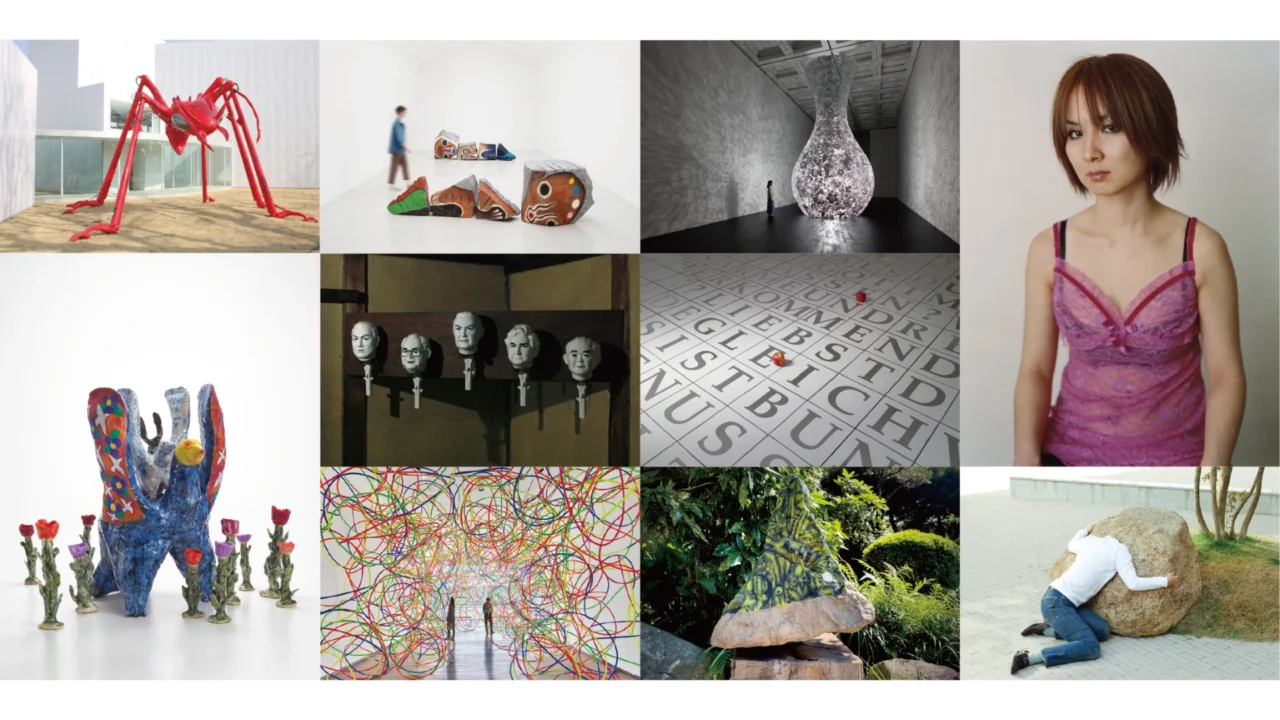

1979年静岡県浜松市生まれ。バークリー音楽大学在学中にジャズの名門テラークと契約し、2003年にアルバム『Another Mind』で世界デビュー。以降、自身のトリオ、プロジェクト、ソロ、またチック・コリア、スタンリー・クラーク、矢野顕子らとのコラボレーションアルバムを次々に発表。第53回グラミー賞「ベスト・コンテンポラリー・ジャズ・アルバム」受賞、米『ビルボード』ジャズ総合チャート1位、『ダウンビート』の表紙を2度飾るなど、世界的に活躍する。2023年の映画『BLUE GIANT』では音楽監督を務め、日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。2025年4月に発売されるHiromi’s Sonicwonder 『OUT THERE』は、14枚目のリーダーアルバムとなる。

―メンバーであるアドリアン・フェロー(b)、ジーン・コイ(ds)、アダム・オファリル(tp)のプレイについて、ツアーやレコーディングを通して改めて感じたことはありますか?

上原:3人ともに言えることですが、とにかく人の音をよく聴いて反応を返す能力に長けているんです。その瞬発力の高さに感心させられますね。なんか笑っちゃうほど早いんですよ。だからみんなでニヤニヤしながら演奏している瞬間も多くて。今回のレコーディングで特に感じたのは、それぞれがこのバンドのなかでの役割をわかっていて、「ここでは自分は引いてあいつを立てよう」といった押し引きが上手くなっているってこと。お互いがお互いを輝かせることが3人とも上手くなったなと感じました。

―なるほど。では新作の楽曲についてお聞きしますが、このインタビューでフィーチャーしたいのはボーカルの入った“Pendulum (feat. Michelle Willis)”なんです。そもそもボーカル曲を入れようという発想に、どうしてなったんですか?

上原:このバンドのサウンドにボーカルがすごく合うなと思ったからです。

―どういうところが?

上原:ちょっとジャムバンド的な要素もありますが、演奏していてサウンドが非常にポップだなと感じるときがあって。やる人によっては難解に聴こえるようになるかもしれないことを、このバンドはポップに聴こえるようにやれる。そういうところがあるから、ボーカルも合うんじゃないかなって思ったんです。それでまず前作で1曲やってみました。

―“Reminiscence (feat. Oli Rockberger)”ですね。あの曲でオリーさんを選んだ理由は?

上原:彼はバークリー(音楽大学)時代の同期で、非常に好きなボーカリストだったので、いつか一緒に作品を作りたいなという思いがずっとあったんです。それで、曲を書いたときに連絡して一緒に作りました。

INDEX

ライブ感覚で録音した、ミシェル・ウィリスとの共演

―そして今作の“Pendulum”では、イギリス生まれカナダ育ちのシンガーソングライター、ミシェル・ウィリスをフィーチャーしています。

上原:ペンデュラムというのは振り子のことで、スウィング(=弧を描くような揺れ)と強いつながりがある。なので、バンドを入れてスウィング(=ジャズ特有の揺れるビート)でやりたいという気持ちがありました。英語の語感はすごくスウィングするものなので、この曲に英語の歌を乗せることを思い浮かべたときに、ミシェル・ウィリスがピッタリだなと思って。大好きなんですよ、彼女の歌声と世界観が。

―ミシェルさんの歌声のどういうところが好きなんですか?

上原:ブルージーで、スモーキーで。自分があんな声を持っていたら、ずっと歌っていたいだろうなって思わせるような魅力があるんですよね。

―お知り合いだったんですか?

上原:いえ、彼女のことは(ミシェルが参加した)デヴィッド・クロスビーのアルバムで知りました。それから彼女のオリジナルアルバム(2022年の『Just One Voice』)をよく聴くようになって大好きになり、それでお願いしました。「自分は今こういう曲を作りたくて、ボーカルはあなたしかいないと思っているんだけど、どうでしょう?」と。初めましてでしたが、彼女はすごく喜んでくれて、レコーディングでは「すごくいい1日になった!」って言っていました。

―実際、一緒にやってみて、いかがでした?

上原:いい意味でエフォートレス(気負わず)にやれたというか。パッと馴染んで、サッと録れた感じです。せーの! でやって、「あ、もうできちゃったね」って(笑)。

―こんなふうに歌ってほしいといったディレクション的なことは?

上原:スタジオに入る前、「ここにこう歌詞をつけよう」とか「ここでトランペットが入ってきたら、一緒にこうやってほしい」みたいなことを先に話していたので、本番はスッと。ライブをやる感じで録りました。

―歌詞も共作なんですよね?

上原:もともとこの曲は私の書いた日本語詞のバージョンを矢野顕子さんとやっていて。「こういう歌詞があるんですけど、ここにこういうワードを入れたいです」「こういうことを伝えたいんです」みたいなことをミシェルに話して、英語詞として完成させてもらいました。彼女はもちろん英語ネイティブなので、当たり前ですけど、そのほうがフレージングとかも上手く書けますから。