ストリートアートのことをどれだけ知っているだろう。東京・渋⾕ストリームホールにて開催中の『Stream of Banksy Effect ストリートアートの進化と⾰命 展 – Street Art (R)Evolution – 』は、ストリートアートがそもそもどんなもので、どう進化してきて、今どんな感じなのかを丸ごと教えてくれる、教科書とも⾔える⾮常に珍しい展覧会だ。

INDEX

ストリートアート射程圏外のアートファンにも観てほしい

バンクシーの活躍もあり、現代アートシーンで⼤きな存在感を放っているストリートアート。「なんとなくこんな感じ?」というふわっとしたイメージを確かな鑑賞体験に置き換え、⾃分はどう思うか、どんな作品が好きかなのか(あるいは嫌いなのか)をハッキリさせるまたとないチャンスである。

個⼈的には、これまでストリートアートを射程に収めて来なかったアートファンにこそ 観てほしい。グラフィティ=ヤンチャな若者の落書き=違法⾏為=⾃分とは無縁、なんて思っている⼈にこそ⾒てほしい! もしかしたら本来、私たちはストリートアートにもっともっと共感できるはずなのかもしれない。

フォトブースに置かれたものは全て、グラフィティアートを描くための道具だという。後で観る道具の展⽰コーナーと併せて、創造の現場を具体的にイメージさせてくれて興味深い。

INDEX

グラフィティアートの始まりはニューヨークの若者の⾃⼰主張

本展はおよそ6つのセクションで構成され、おおむね年代順にストリートアートの歩みを観ていく。登場するアーティストは50名、作品は約100点というなかなかの規模である。記事が⼤⻑編になってしまうので全てのアーティストに触れられないのが残念でならないが、以下、特に鑑賞の鍵となりそうなポイントについて紹介したい。

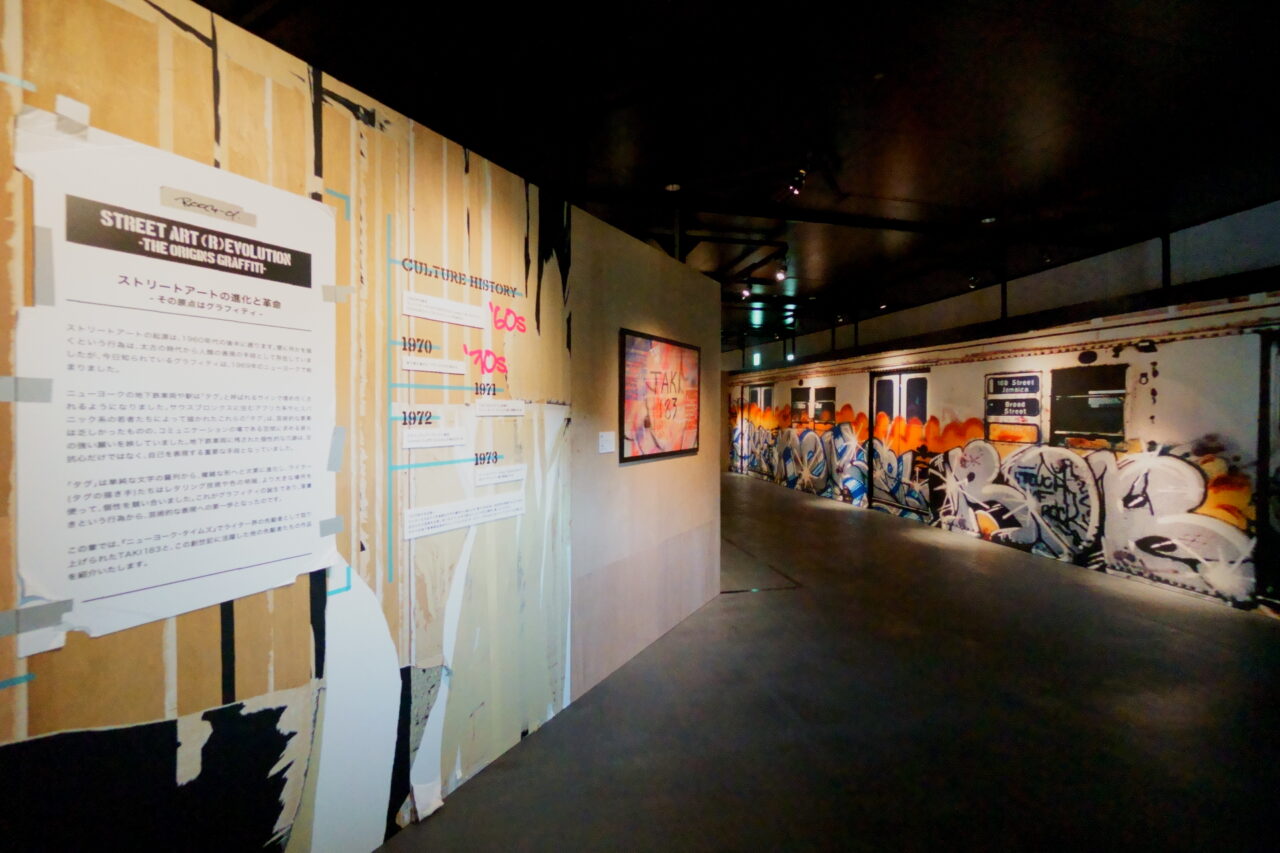

まずは全ての始まりである、1969年にニューヨークで⽣まれた「タグ」について。地下鉄⾞両や駅に描かれたアート未満のサインのようなもので、筆者は観光名所に描かれた「俺参上!」に近いものだと理解した。でも⾃分を主張するこのタグがニューヨークの若者の間で縄張りを意味するものとなり、より鮮やかな⾊彩や凝ったデザインを競うアートバトルの様相を呈してきた頃から、それは「グラフィティアート」と呼ばれるようになる。展⽰の冒頭ではタグを描いた先駆者として知られる、TAKI183の作品を観ることができる。後年に作品として制作されたものなので美しいキャンバスアート⾵になっているが、タグそのものは本当に「描いただけ」である。

とても⾯⽩いのが、冒頭にある初期のグラフィティアートたちだ。どれも地下鉄の路線図(駅に置いてある無料のパンフレットのようなもの)の上にペイントを施している。地下鉄という公共空間に描いたまさに「アンダーグラウンド」なアートというルーツを踏まえた上で、違法にならない表現の場として路線図が使われているのである。ちなみに本展のため来⽇したアーティストの中には、⾃国の地下鉄路線図を持参し、そこにタグを描いたものを名刺がわりにしている作家もいたという。⾃⾝と地域とのタグ付けが、グラフィティという創造活動の核⼼にあることを感じさせるエピソードである。

INDEX

キース・ヘリングとバスキアが繋いだストリートとアート

グラフィティアートは進化の中でさらに絵画的になり、「ストリートアート」というより⼤きなくくりの中に取り込まれる。その中で爆誕した時代の寵児が、キース・ヘリングとジャン=ミシェル・バスキアである。彼らの登場によってストリートアートはギャラリーに進出し、街⾓の落書きではなく正式なアート作品としてスポットを浴びることになる。

本展ではキース・ヘリングとバスキアに関しては展⽰数こそ少ない が、彼らの作品エリアだけがギャラリー⾵の真っ⽩な塗装壁になっており、ストリートアートの歴史にとってここが⼤きな転換点だったのだ、と直感的に感じられるようになっている。