猫に触れた人は猫になってしまうという奇妙なウイルスにより「ニャンデミック」が発生。触れたら終わりという究極の誘惑と恐怖の中、人類は猫の可愛さに抗えるのかーー。という前代未聞のサバイバル猫コメディ漫画『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』(以下『ニャイリビ』)。

2020年の連載開始から猫好き、ゾンビ好き、変なマンガ好きに熱く支持され、ついに今年7月からアニメ化され現在放送中。総監督に三池崇史、ナレーションに千葉繁、オープニングテーマはTHE YELLOW MONKEY、エンディングテーマはWANIMAと製作陣や参加ミュージシャンも超豪華。

そんな中、神戸出身のシンガーソングライター近石涼の楽曲が挿入歌として流れることになった。その曲は“猫のしわざ”。荒廃した世界には似つかわしくないほど優しく、日常を感じさせるメロディー。一聴しただけではアニメの世界観とギャップを感じるこの曲は、一体どうやって作られたのか。近石と、『ニャイリビ』原作担当のホークマン、作画担当のメカルーツの3人に話してもらうことで、その謎に迫りたい。まずは、近石の狂気を感じさせる猫愛から幕をあける。

INDEX

近石の実家に登場していたイマジナリー猫・みーちゃん

―近石さんは、実家で過ごしていた時の猫にまつわるエピソードがあるらしいですね。

近石:僕の家族はみんな猫好きなんですけど、実家のマンションがペット禁止で。母が使い終わった猫のカレンダーを切り抜いて、家中に貼ってたんですよ。それぞれは別の猫の写真なんですけど、それをまとめて「みーちゃん」って名付けて、いつの間にか空想上で飼ってる設定になったんです。家族での会話でも「そんなんしたらみーちゃん逃げちゃうで」みたいに普通に登場してて(笑)。イマジナリー猫を飼ってました。

1995年生まれ、神戸出身シンガーソングライター。4歳からピアノ、高校からギターを始め、昭和歌謡やジャズ、邦ロックなど様々なジャンルに影響を受けた、どこか懐かしくもキャッチーな楽曲が特徴。2025年関西電力送配電 阪神・淡路大震災から30年、阪神・淡路大震災の復興に関する新テレビCM「30歳の決意」歌唱。

メカルーツ:すごい(笑)。

近石:僕にも反抗期がありまして、親と喧嘩して壁に穴を開けてしまったことがあって、その穴もみーちゃんの1匹を貼って隠してました。

ホークマン:『ニャイリビ』のキャラクターになってもおかしくないくらいのエピソードですね(笑)。青春も感じるし。近石さんの経験が、空想上でも猫がいることの証明になってる。

メカルーツ:いろんな猫を一緒くたにみーちゃんと呼んでるのが怖いですよ(笑)。

1992年生まれ、新潟県長岡市出身。2018年に大﨑崇人名義で『配信勇者』を初連載(原作担当)。2020年より月刊コミックガーデン/WEBマンガサイト・マグコミにて『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の原作を担当中。

1981年生まれ、北海道苫小牧市出身。2016年につるかめ名義で『雨天の盆栽』を連載しデビュー。2020年より月刊コミックガーデン/WEBマンガサイト・マグコミにて『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の作画を担当中。

―概念としての猫を愛でているというか。

メカルーツ:そうそう、猫好きとしての「強さ」を感じます。

ホークマン:『ニャイリビ』の世界には、絶対にそういう生活をしてる人がいるんだろうなって。

メカルーツ:猫に触れられないストレスを抱えてきた人に、”猫のしわざ”を書いてもらったというのは、運命的ですよね。

INDEX

楽曲で表現された、シリアスとユーモアが同居する『ニャイリビ』の世界観

―そんな猫好きの近石さんにとって、今回は初めての書き下ろしタイアップ曲になります。

近石:アニメのスタッフの方が僕のライブを観に来てくれて、気に入ってくださったのがきっかけでした。お話をいただいた時点で、「猫が好き過ぎる人類の間で昔から愛されていた名曲」という設定があって、作中で曲が流れる箇所も決まっていました。以前から「猫も杓子も」という言葉が気になっていて、そういう曲を書きたいなと思っていたんです。「猫」と「杓子」という2つの単語で世界のすべてを表しているのが面白くて。「それはきっと猫のしわざ」というフレーズが溜めていたアイディアのストックにもありました。

ホークマン:そこは前からあったんですね。

近石:そうなんです。今回のテーマにすごく合うんじゃないかなと思って、そこから作りはじめました。普段は自分の実体験をもとに書くことが多いので、作品に合わせて作るというのは新鮮でしたね。わりと一瞬で書けちゃいました。

―いつもの制作とは違う感覚でしたか?

近石:いつもは、曲の世界観を作るところで難航するんです。この曲はどういうストーリーで、主人公はどんな心情で、と具体的に定まっていないと、良い感じで書き出せても途中で辻褄が合わなくて行き詰まってしまうんですよね。今回はその設定とか情景がすでにあったので、スラスラ書けたのかなと。

―新しい発見ですね。今回の楽曲制作では、近石さんが普段から大切にしている音楽観やテーマは反映されましたか?

近石:僕は普段から、自分が抱える葛藤とか絶望を否定するんじゃなくて、それを受け入れて前を向けるような楽曲を作れたらと思ってまして。それは『ニャイリビ』の世界観にもリンクするのかなと思ったんです。逃げ出したくなるような状況だけど、猫という存在があるだけで救われるというか。シリアスな中にも常にユーモアがある感じを取り入れたくて、サビ終わりに猫の鳴き声みたいなスキャットを入れてみたりしています。

―ホークマンさんとメカルーツさんは、楽曲を聴いてどうでしたか?

ホークマン:初めて聴いた時は、まず「すごくピッタリだな!」と。本当にいい曲ですよ。『ニャイリビ』の世界の人気曲という設定にも説得力が出ますし。曲を聴くだけで、シーンが思い浮かびますよね。

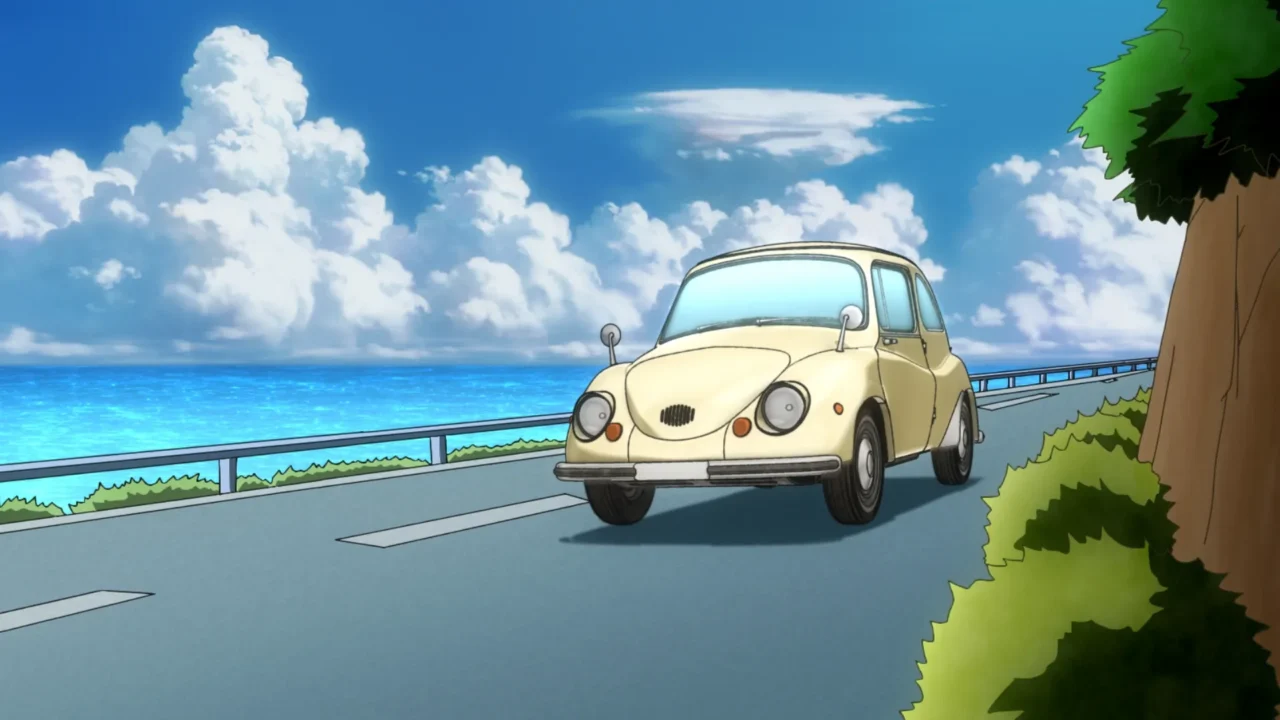

メカルーツ:僕は「イリュージョン」という言葉が好きで、立川談志さんが言っていたことなんですが、「別々の言葉をくっつけると、掛け算のようになってなんだかよくわからない映像になったりする」という感覚が面白くて。「あいつは新聞紙を丸めたような顔だ」と言った瞬間、具体的には想像できないけど、「なんだかすごい顔だ」というイメージは浮かぶ、みたいな。“猫のしわざ”はすごく爽やかで、ドライブしながら口ずさみたくなるような曲調ですけど、「もう滅んでしまった世界で流れていたら」と考えた瞬間、ゾクゾクするような快感もあるんですよ。『ニャイリビ』を構成する大事な要素を補完してくれた歌だと思います。

ホークマン:まさにそうですよね。ありがたいです。

メカルーツ:ハリウッド映画でも、激しいアクションシーンで昔のカントリーソングを流すことですごくエモくなる演出もあるじゃないですか。それに近いイリュージョンが魅力だなと。

ホークマン:『ニャイリビ』のアニメに関してはTHE YELLOW MONKEYさんもWANIMAさんも、アプローチが全く違っていて。近石さんもまた全然違うので、いろんなタイプの猫の曲が集まっているのがすごく面白いです。

メカルーツ:「こんなに猫の曲のバリエーションがあるんだ?」って(笑)。やっぱり、みなさんそれぞれ猫に対しての思い入れがあるんでしょうね。