「これはあなたのためのフェスです」──そう語るのは、ロッキング・オンとサマソニが共同で立ち上げた、100%洋楽ロックだけにこだわる新フェス『rockin’on sonic』の仕掛け人・山崎洋一郎だ。

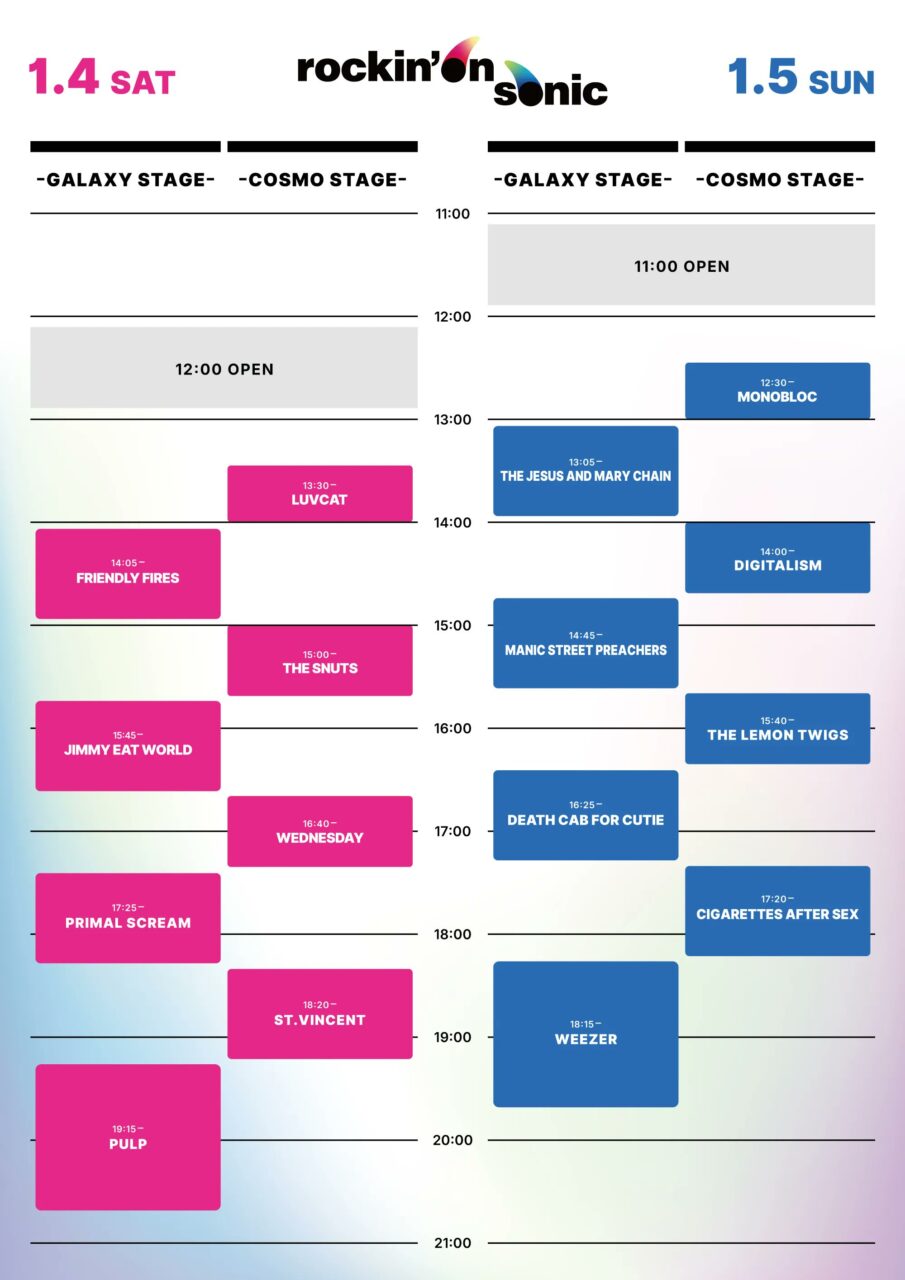

2024年1月4日(土)5日(日)、千葉・幕張メッセ国際展示場に集結するのは、PULP、Weezer、Primal Scream、Death Cab for Cutieといった豪華ラインナップ。さらに、若手バンドのWEDNESDAYやセイント・ヴィンセントといった幅広い世代のアーティストも登場する。全16組のステージは「タイムテーブルの被りなし」で展開され、洋楽ロックの「今」と「これから」を存分に堪能できるだろう。

洋楽不振と言われて久しいなか、このラインナップはある種のノスタルジーを感じさせながらも、時代を超えたロックの力を改めて問いかけている。ロックとは、単なる進化ではなく、受け継がれ、混ざり合い、新たな価値を生み出すもの。長年音楽雑誌を作り続け、洋楽シーンを見つめてきた山崎が、このフェスに込めた思いと期待を語ってくれた。

INDEX

洋楽不振の中、ある種「開き直り」に近い気持ちで立ち上げたフェス

─ラインナップを拝見して、「これって俺のためのフェス?」と思うくらい本当にツボで(笑)。周りでも30代半ばから50代の洋楽ファンが、「こういうフェスを待っていた!」などと喜んでいる声をよく耳にします。

山崎:ありがとうございます。「これはあなたのためのフェスですよ」と、僕も会う人ごとに言って回っているんですよ(笑)。

1962年、東京都生まれ、神戸育ち。編集者、ライター。1986年、出版社・ロッキング・オン入社。1991年より『ROCKIN’ON JAPAN』編集長、2000年より『rockin’on』編集長を歴任、両誌の総編集長として現在に至る。数々のアーティストのインタビューやライナーノーツ執筆を務め、多くの読者からの熱い支持を得ている。

─『rockin’on sonic』、通称『ロキソニ』を立ち上げるに至った経緯や、洋楽ロックフェスというテーマに込めた思いを聞かせてもらえますか?

山崎:「洋楽不振」と言われて久しいですが、僕自身もそれを日々痛感しています。音楽雑誌の編集長を長年務めてきた中で、洋楽を聴く人が確実に減り、熱量も薄れているのを目の当たりにしてきました。特に若い世代が洋楽に触れる機会が減っているのは明らかです。

ただ、その一方で、若い世代の洋楽への接し方がここ数年で変わってきているのも感じます。サブスクリプションサービスの普及や邦楽アーティストの影響で、以前とは違う形で洋楽に触れている人が増えている。とはいえ、「洋楽不振が改善したからフェスをやる」というわけではありません。状況は依然として厳しい、それでもやるしかない。『rockin’on sonic』は、そんなある種「開き直り」に近い気持ちで立ち上げたフェスなんです。

─『rockin’on sonic』は『SUMMER SONIC』を主催するクリエイティブマンとの共同開催ですが、それはどんな経緯だったのでしょうか。

山崎:クリエイティブマンさんとは洋楽を通じて長年お付き合いがありましたので、「洋楽イベントをやるなら一緒に」と真っ先に考えました。特に洋楽の場合、海外アーティストのマネジメントとどうパイプを作るかが非常に重要です。ロッキング・オンは『ROCK IN JAPAN』や『COUNTDOWN JAPAN』などのフェスを長年主催してきましたが、洋楽フェスの経験はありません。クリエイティブマンさんの力がどうしても必要だったんです。

僕自身、『FUJI ROCK FESTIVAL』も『SUMMER SONIC』も初回から毎年欠かさず足を運んでいます。『フジロック』は、なんといっても山の中の幻想的な空間が魅力ですよね。一方、『サマソニ』には都市型のフェスならではの機能性と効率性があります。しかも関東と関西の2拠点開催で、多くの人が参加しやすい形をとっている。個人的には、そこが「ロックらしさ」を感じさせる部分だと思っていました。『フジロック』のロマンも素晴らしいですが、『サマソニ』の合理性には独自の魅力があり、そうした点も含めてクリエイティブマンさんとの連携に期待しました。

─ラインナップを拝見して、それこそ2010年前後の『サマソニ』の「SONIC STAGE」や「MOUNTAIN STAGE」(※)を思い出しました。スタジアム級ではないけれど、コアなファンに支持されるアーティストが集まる雰囲気……それが今回の『rockin’on sonic』にも感じられます。

※「SONIC STAGE」は幕張メッセ内の中規模ステージで、「MOUNTAIN STAGE」は幕張メッセ内で最大のステージ。屋外のZOZOマリンスタジアムにある「MARINE STAGE」が最大規模。

山崎:確かに、僕自身の中にもそのイメージはあったと思います。もちろん、大きなアーティストを呼べればそれに越したことはないのですが、今の洋楽の状況を考えると、何万人も動員する規模感は現実的ではありません。それならば、中規模のフェスとして成立する形を目指すべきだと。そこで自然と『サマソニ』の「SONIC STAGE」のようなイメージが湧いてきたんです。メインステージに集まる観客と、セカンドステージやサードステージに集まる観客では雰囲気が異なりますよね。メインステージは「お祭り感」も含めて誰もが楽しめる場所ですが、「SONIC STAGE」や「MOUNTAIN STAGE」は、そのバンドを本当に好きな人たちが集まる特別な空間という印象があります。今回の『rockin’on sonic』も、まさにその「ぎゅっと集まる」感覚をねらった企画ですし、そこはうまくいったと感じていますね。

─アーティストのラインナップはどのように決めたのですか?

山崎:まずは僕がリストを作り、それをクリエイティブマンの清水(直樹)さんにお見せしました。最初のリストには、今回出演が決まったWeezerやPrimal Screamがトップにありました。The LibertinesやThe Smashing Pumpkinsもリストに入れていたのですが、スケジュールやタイミングが合わず実現には至りませんでした。それでも、リストに挙げたアーティストの多くが今回のラインナップに加わってくれています。

─なかでもPULPをヘッドライナーに据えたのは印象的で、ロッキング・オンとしての強い思い入れを感じます。

山崎:実を言うと、最初のリストにはPULPは入っていなかったんですよ。意図的に外したわけではなく、単純に思いつかなかったんですね。ブリットポップ全盛期のイギリスでは、Oasis、Blur、PULPが3大バンドとして並び立っていましたが、日本ではどうしてもOasisとBlurに注目が偏っていたんです。OasisやBlurは何度も来日して大舞台に立っていますが、PULPはこれまで来日の機会が非常に少なく、その魅力に触れるチャンスがほとんどありませんでした。半分くらいロッキング・オンのせいでもあるんですが(笑)、OasisとBlurばかりを推していた結果、PULPへの注目度が低かったのは否めません。おそらく日本では、彼らのステージを観た人はほとんどいないでしょう。今回は、UKロック史における重要バンドの1つを生で観られる貴重な機会だと思います。

INDEX

コロナ禍とサブスク需要で、急速に世代間の音楽が混ざり合った

─世代ごとに洋楽の入り口が違う中で、今回のフェスはそのすべてを包括しているように感じます。僕自身は50代ですが、このラインナップには懐かしさを覚えますし、同時に「今」のアーティストも含まれているのが魅力的。一方、ASIAN KUNG-FU GENERATIONや[Alexandros]の影響で邦楽ロックを好きになり、そこから洋楽に触れた40代前後の人たちはまた違った感慨深さがあるのではと。

山崎:それに加えて、Jimmy Eat WorldやDeath Cab for Cutieのようなバンドもいます。彼らは別の文脈で、例えばストレイテナーやELLEGARDENといった邦楽バンドに影響を与えた流れの一部だと思います。

─(編集)私は今27歳なんですが、Helsinki Lambda ClubをきっかけにWeezerを知ったり、下北沢のライブハウスで出会ったバンドからThe Lemon Twigsを教えてもらって好きになったり、小さなコミュニティやバンドを通じて洋楽に触れる機会が多かったんです。そういう出会いが、私にとっての洋楽の入り口でした。

山崎:それも素敵な入り口ですね。そうした小さなきっかけから洋楽に興味を持つ人たちが、このフェスに来てくれたら嬉しいです。実は今回、このタイミングでフェスを開催することにしたのも、冒頭で言ったように音楽の「聴かれ方」がここ数年で大きく変わりつつあると感じたからなんです。特にZ世代が登場したあたりから、それまで世代ごとに分断されていた音楽の好みが溶け合い始めているように思います。

─それは、具体的にはどういったことでしょうか。

山崎:以前は、上の世代が若いアーティストを見る機会が少なかったですし、逆に若い世代がレジェンドに触れることもあまりありませんでした。でも今は、サブスクのおかげで世代を問わず音楽を手軽に聴けるようになりました。これが大きな変化を生んでいます。

サブスク以前は、アルバムを買ったり借りたりする必要があったので、自分の世代の音楽に留まりがちでした。でも今は、上の世代が若いアーティストに興味を持ち、若い世代がレジェンドに触れる機会が格段に増えています。こうした世代間の壁がなくなり、音楽が混ざり合う現状が急速に進む中で、このフェスを開催する意義を強く感じたんです。

─確かに、インターネットやSNSの普及、特にサブスクの登場で音楽の世界が一気に広がった印象がありますね。

山崎:しかも、コロナ禍がその変化をさらに加速させたと思います。それまでの音楽シーンはライブとセットで成り立っていました。主に自分の世代のアーティストのライブに足を運ぶことが中心でしたが、ライブハウスやコンサート会場に行くのは手間がかかりますし、頻繁に通うのは難しいですよね。

ところがコロナ禍でライブがほとんどできなくなり、音源を聴くしかない状況になりました。YouTubeでMVやライブ映像を見ることが主な選択肢になったことで、それまで触れる機会の少なかった他の世代の音楽にもアクセスが広がり、一気に盛り上がった印象があります。

─しかも、再結成したアーティストに対して最近の若い世代はとても寛容だと感じます。昔はSex PistolsやPixiesの再結成のときなど、「金目当てだ」といった冷たい見方をされることが多かったですよね。そうした批判がほとんど聞かれなくなった気がします。

山崎:確かに。昔はロックバンドといえば、結成して戦いがあって、勝つバンドも負けるバンドもいる。そして最後は解散して終わる。そういう「ロックバンドの物語」が一般的でした。でも、その後に「再結成」という新しい形が生まれ、それ自体が一つの物語として受け入れられるようになった。若い世代にとっては、再結成も「あり」というか、「それもバンドのストーリーの一部」として自然に捉えられているように感じます。

─なるほど。とても興味深いです。

山崎:僕らの世代は、再結成に対してどこか許せない気持ちや抵抗感が昔はありました。今は世代間の断絶のようなものが薄れ、若い世代がレジェンドたちに無条件のリスペクトを持ってくれるのも、大きな変化だと感じますね。

─ロッキング・オンとしてのジャーナリスティックな視点や文脈を提示する役割が、今回のラインナップにも反映されているように感じます。

山崎:そこは非常に強く意識しましたね。ロックというのは、進化を続けながらも、その中で脈々と受け継がれていくものだと思っています。つまり、伝統を大切にしながらも常に新しくなっていく、そうした「縦の流れ」を一つのフェスとして形にしたいという思いがありました。

たとえば雑誌では、The Rolling Stonesのインタビューも、20代のThe Lemon Twigsのインタビューも掲載されることがありますよね。異なる時代や世代のアーティストが並列に語られることで、より多様で面白い視点が生まれる。それと同じ発想で、今回のフェスのラインナップを組み立てています。

INDEX

『ロキソニ』の見どころ。ホスピタリティには自信あり

─そのあたりを踏まえた上で、山崎さんからみた『rockin’on sonic』の見どころを教えてもらえますか?

山崎:まずはヘッドライナーのWeezerです。彼らは今、最も人気のある『The Blue Album』(※)を再現するツアーを行っていますが、それに加えて日本でも特に人気のある楽曲を披露してくれるはず。リバース・クオモは大の日本好きで、日本の文化やファンの好みを熟知しています(笑)。今回も日本仕様のサービス満点のライブを届けてくれるでしょう。

※1stアルバム『Weezer』の通称。ジャケットの色からこう呼ばれている。

山崎:Manic Street Preachersのステージも注目ポイントですね。彼らのライブには「これぞレジェンド」と言わしめる迫力があり、若手バンドでは到底再現できないような、圧巻の演奏と歌声を体感できるはずです。

山崎:Cigarettes After Sexも外せません。彼らの楽曲はTikTokを通じて若い世代にも広まりましたが、ライブではその心地よい音楽と独特の世界観をさらに深く味わうことができます。海外ではアリーナクラスのツアーを行っているバンドなので、スケール感のあるステージを楽しめると思います。

山崎:そして、The Lemon Twigsにも触れておきたいですね。彼らの音楽はどこかロマンチックで、1960年代や1970年代のノスタルジックなロックを彷彿とさせます。ただ、ライブではその音楽のイメージとは対照的に、非常にエネルギッシュでやんちゃな雰囲気があり、そのギャップがまた魅力的です。

─ところで今回、会場として幕張メッセを使用すること、そしてこの時期に開催するというのは、『COUNTDOWN JAPAN』で使用する会場や設備を活用するという点が大きかったのでしょうか?

山崎:おっしゃる通りです。幕張メッセという会場自体の魅力に加え、『COUNTDOWN JAPAN』で使用しているインフラをそのまま活用できる点が、このフェスを実現させる上で非常に大きなポイントでした。

洋楽の現状を考えると、動員数にはある程度の限界があります。そのため初期投資を抑えつつ質の高いステージや場内設備を用意するには、既存のインフラを活用する以外に方法はないという結論に至りました。結果的に、『COUNTDOWN JAPAN』で培ったリソースを最大限に活かす形で、充実した環境を提供できると思います。

─ロッキング・オンが開催するフェスは、ホスピタリティの高さにも定評がありますよね。僕も『COUNTDOWN JAPAN』に行ったとき、「冬なのにこんな快適な環境で夜中まで音楽が楽しめるなんて」と感動したのを覚えています。今回のフェスでも、そうした工夫は取り入れられているのでしょうか?

山崎:はい。『COUNTDOWN JAPAN』で培ったインフラ環境を私たちも誇りに思っていますし、特に飲食エリアは非常に評判が良く、食事だけを集めた巨大フードフェス『まんパク』を開催するほどです。飲食エリアに関しては多少の規模縮小はありますが、インフラ環境はそのまま『rockin’on sonic』にも活用しています。

山崎:これまでロッキング・オン主催のフェスには参加したことのなかった洋楽ファンの方々には、ちょっとした驚きや新鮮さを感じてもらえるのではないかと思います。そういう意味でも、このフェスをぜひ楽しんでいただきたいですね。

─先ほど山崎さんがおっしゃっていた、「ノスタルジック」という部分についても伺いたくて。実験的 / 前衛的な音楽とは違い、後ろ向きと捉えられることの多い「ノスタルジックな音楽」や、それを楽しむことを、どのようにお考えですか?

山崎:確かに、特に40代や50代以上では「ロックは常に進化すべき」という考えが強いですよね。その価値観の中では、ノスタルジックな音楽や成熟した音楽が軽視されがちです。でも、音楽の進化は前に進むことだけではなく、過去を再評価し新たな価値を生むことも含まれると思います。僕らの世代が「進化し続ける音楽こそロック」と主張している横で、若い世代が「いやOasis最高でしょ!」と語っていることもある。そんな、ある種の「逆転現象」に気付かされる瞬間が増えました。今は前衛的な音楽もノスタルジックな音楽も、同時に楽しめる時代になったのでしょうね。それは素晴らしい変化だと思っています。

─確かに。Weezerの『The Blue Album』再現ライブを観て、当時リアルタイムで聴いていた世代が涙を流し、若い世代は「こんないいアルバムが30年前に存在していたのか!」と新鮮な気持ちで楽しむ。そんなオーディエンスが同時に存在している空間は、とても豊かだと思います。

山崎:それこそひと昔前なら、デビューアルバムの再現ツアーなんて一番批判されるタイプの企画だったはずですよ(笑)。「そんな後ろ向きなことでどうするんだ」って。でもそれって「ロックは常に進化し続けるべきだ」という価値観にとらわれすぎていたからかもしれない。もちろん、その考え自体も間違ってはいませんが、今はもっと自由に音楽を楽しむことが、ロックの新しい在り方として認められつつあるのでしょうね。

『rockinʼon sonic』

2025年1月4日(土)

-GALAXY STAGE-

PULP / PRIMAL SCREAM / JIMMY EAT WORLD / FRIENDLY FIRES

-COSMO STAGE-

ST. VINCENT / WEDNESDAY / THE SNUTS / LUVCAT

2025年1月5日(日)

-GALAXY STAGE-

WEEZER / DEATH CAB FOR CUTIE / MANIC STREET PREACHERS / THE JESUS AND MARY CHAIN

-COSMO STAGE-

CIGARETTES AFTER SEX / THE LEMON TWIGS / DIGITALISM / MONOBLOC

会場:幕張メッセ国際展示場

<4日>開場12:00/開演13:30

<5日>開場11:00/開演12:30

チケット:1日券 ¥18,000 | 2日通し券 ¥33,000

主催:ロッキング・オン・ジャパン/株式会社幕張メッセ

後援:J-WAVE

企画:ロッキング・オン・ジャパン

制作・運営:クリエイティブマンプロダクション

チケット:https://rockinonsonic.com/tickets/

公式サイト:https://rockinonsonic.com/