フィルムメーカーの小田香は自身と家族についての映画『ノイズが言うには』(2010年)を完成させた当時について、「自分の中には発したいメッセージがこれ以上見つからなかった」「そこで映画作りをやめてもよかった」と振り返る。しかし小田は結果的に、今もその手を離していない。なぜなら自らが映画を通して届けるべき声があり、遠い未来にその声を受け取る何者かがいると信じているからだ。

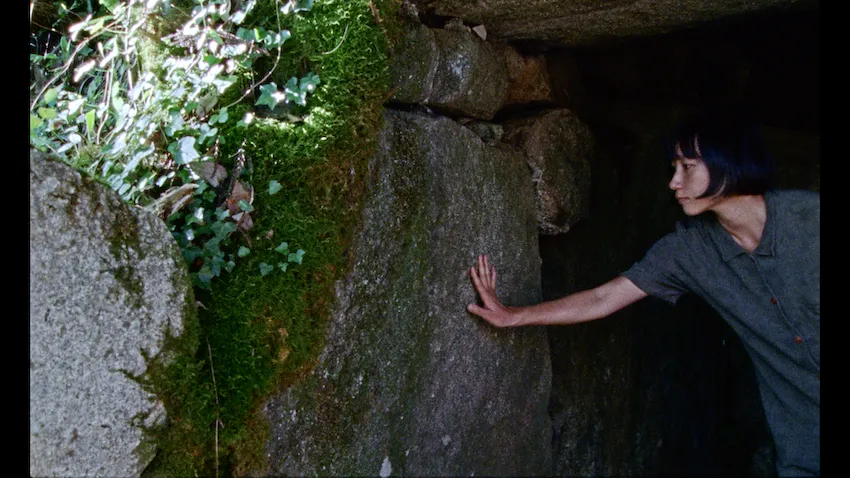

ハンガリーの映画監督タル・ベーラが指揮する「film.factory」の第1期生として3年間学んだのち、ボスニアの地下300メートルの炭鉱や、生け贄が捧げられたと伝えられるメキシコの泉に身一つで潜ってきた小田が、新作『Underground アンダーグラウンド』で焦点を当てたのは日本各地の地下世界。その公開にあわせて、改めてこれまでの歩みを振り返り、「カメラの倫理」について思うことや、映画制作のモチベーションなどを尋ねた。

INDEX

バスケットボールを手放し、カメラを手に取るまで

—はじめに、小田さんのこれまでの道のりについて伺わせてください。さまざまなメディアで小学校から高校までバスケットボールをしていたと語られていますが、かなり本格的なレベルで打ち込まれていたんですよね。

小田:小学生4、5年生の頃からミニバスケットをやっていました。自分で言うと自慢話みたいで嫌ですし、大して上手ではなかったですが、中学校のときは大阪府の選抜で、高校は国体に行くような感じでしたね。

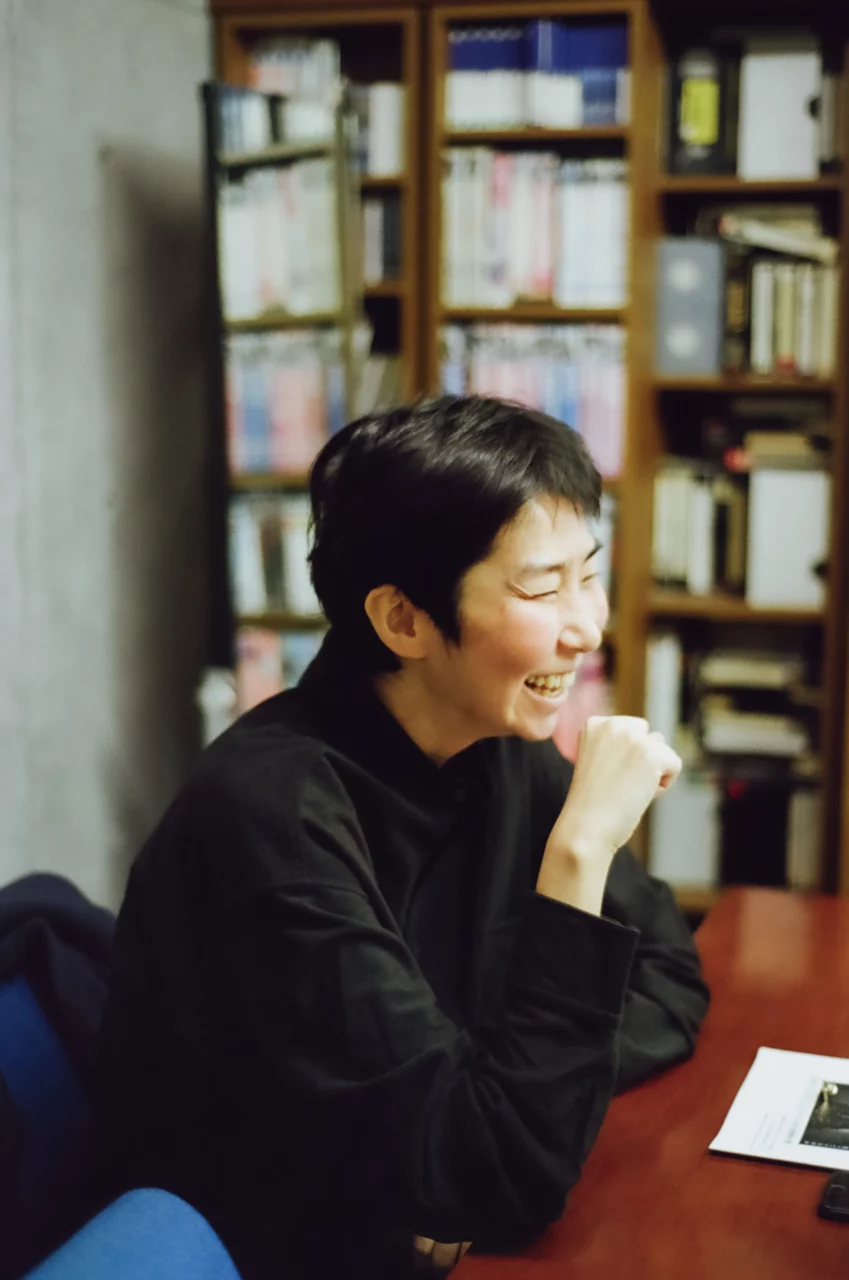

1987年大阪府生まれ。フィルムメーカー。2011年、ホリンズ大学教養学部映画コースを修了。卒業制作である中編作品『ノイズが言うには』が、なら国際映画祭で観客賞を受賞。2013年、映画監督のタル・ベーラが陣頭指揮する若手映画作家育成プログラムfilm.factoryに第1期生として参加。長編作品として、ボスニアの炭鉱を主題とした『鉱 ARAGANE』(2015)、メキシコの地下泉を撮影した『セノーテ』(2019)がある。最新長編作品『Underground アンダーグラウンド』が2025年3月1日に公開。

—そのまま選手になる未来は考えていましたか。

小田:オリンピック選手にはなれへんけど、会社に入って、実業団みたいな形でバスケットを続けていくんだろうな、とは思っていました。自分の世界にバスケしかなかったので、必然的に。

ただ高一で靭帯を一回切って、リハビリをした後もう一回切って、走れなくなってしまって。その時点で、バスケのことはそこまで好きではありませんでした。というのは、別に怪我したからどうこうではなく、高校の先生が非常に殴る人で。ミスしたら暴力に繋がるから「もういいかなあ」って感じで、離れちゃいました。あのときは洗脳されていましたね。

—その後、進学先としてアメリカのホリンズ大学を選ばれたのはどういった理由だったのでしょう。

小田:「逃げれるんやったら遠くまで逃げたい」という気持ちがあった気がします。高校はいわゆる寮に入っていたのですが、すべてが敷地内に収まるような仕組みになっていて。携帯電話を持つことも禁止されているし、アクセスできる情報が限られていたから、敷地外のことを知りたかった。

あとは英語の先生がおって、授業の中で、海外に行った話をされていたんです。その話が面白くて「なんかいいな」っていう印象があったんだと思います。

—そこから、受験勉強をされて。

小田:はい。私たちはスポーツ推薦で高校に入ったので、試合に勝てば、授業中は寝ていてもそんなに叱られなかったんです。だから勉強は全くしていなくて。でも、高二でバスケをやめて「どうすんねやろ」となったときに、英語の勉強しよ、と思って。留学前に関西外国語大学の短期大学に入って、全然習得できなかったけど、一応2年間は外国語を学んで。そこから編入って形で、アメリカの大学へ行きました。

—ホリンズ大学で「教養学部映画コース」を選んだのにはどんな訳が?

小田:バスケができなくなったとき、もし次に何かするのであれば死ぬまでやれるものがいいと思って、留学をコンサルしてくれる人に絵を描いたりカメラを触ったりしてみたいと伝えていたんです。でも、ポートフォリオがないから芸大に行くのは難しいかなと言われてて。それでカメラに触れるような授業があるホリンズ大学を受けました。

大学に入学してから、最初に授業で使ったのは、ボレックスのフィルムカメラとDVテープ。世代的に、ボタンを押したら録画ができる機械がすでにあったことはデカかった気がします。「この赤いボタンを押したらとりあえず録画はできるんや」って。

INDEX

被写体を、都合の良い物語のキャラクターにしないために

—撮影をはじめる前から、観客としてもたくさんの映画をご覧になっていたのでしょうか。

小田:映画館に行く習慣は家庭にも、友人たちのコミュニティの中にもなかったですね。私の映画の原体験は、鑑賞よりも『ノイズが言うには』(2010年)の制作にあった気がします。

—小田さんがホリンズ大学の卒業制作として監督された作品ですよね。

小田:『ノイズが言うには』は当時の先生が「何を撮っていいかわからないんだったら、今の自分の人生の、最も葛藤していることを撮りなさい」と助言をくれて撮影した作品で。自分はその中で、性的指向や性自認のことを、家族に伝えました。でもそれがひと段落したら、自分の中に発したいメッセージがこれ以上見つからないと思ったんです。

そこで映画作りをやめてもよかったんですけど。でも『ノイズが言うには』の制作を通して、カメラの暴力性に向き合うと同時に、カメラにはコミュニケーションツールとしての可能性も絶対にある気がして。そこにもう少しすがっても良いんじゃないかと思いました。

私自身に発したいメッセージが何もないとしても、自分の知らない世界や、理解したいけどできていないものを探求するために映画を用いることはできるかもしれないと考えがシフトしていったんです。

—その後、ご自身の作品スタイルはどのように確立していったのでしょうか。小田さんの映画はカメラが上下左右垂直水平を自由に行き来しますし、詩的で抽象的なシーンも多いので「これを観てあなたはどう感じるか」と、良い意味で映画に挑まれているような感覚があります。

小田:撮影時は「自分がどう撮りたいか」というスタイルの話よりも「どうすれば故意に被写体を傷つけずにカメラを置けるか」という倫理の問題がまず頭に浮かびます。そういうことを考えるようになったのも、『ノイズが言うには』で家族にカメラを向けた経験があったからやと思います。

—カメラの倫理の話を詳しく伺ってみたいです。例えば過去作では具体的にどのような点を意識されていましたか。

小田:例えば『鉱 ARAGANE』(2015年)という映画では撮影時、被写体の口から少し労働環境の話題が出てきたのですが、そのことについて消費したり、わかったふりをしたりしないように意識していました。

小田:炭鉱というと、一般的には「危ないお仕事」「いかに過酷な労働か」という話題が挙がりやすいと思うんですが、それって、自分で思っていたことだったかな、と。元々労働環境について伝えることが目的だったらいいんですけど、そうじゃないときに、いやらしい心で取り入れようとすると、結果的に自分の首を絞めるな、と。

自分がそのときの能力で伝えられる限界というのがきっとあって、それ以上のことを映画でやろうと思ったら、どこかで歪みが生まれると思うんです。自分にとっても、被写体の方たちにとっても。

—自分が責任を取れないような話題を、変に切り取らないというか。

小田:消費しないこと、こちらで物語を作らないことは意識しています。だって、本当は知らんやん。半年取材に行っていても、30年そこで勤めてた人のことなんかわからへん。それをわかったふりして言わへんとこ、と思ってました。映画が今後も上映されるときに、本当に自分が死ぬまで責任持てることかを考える必要があるなと。

編集・浅井:小田さんの作品を観ていても、個人的な感覚としても「物語を作らない」という感覚は非常によくわかります。一方で「物語」には強さもあると思っていて。その線引きについてはどう捉えられていますか。

小田:物語の強さは、間違いなくあると思います。物語という型に落とし込むことで、伝わっていく物事もあると思いますし。「自分にとって都合のいい物語にしない」という点は意識していますが、フィクショナルな要素の一部として、物語の構造を借りるということは、これからもっとあり得るかなという気がします。物語って共有スペースみたいなところがあるじゃないですか。それをうまく活用できたらな、と。

INDEX

記憶の依り代として言葉を拾い、遠い未来へ届けたい

—小田さんはリサーチなど、撮影前の時間をしっかりと確保されている印象があります。

小田:反射神経で撮っていいものと、そのままの自分では撮る能力がないけれど、リサーチと時間を重ねたら撮れるかもしれない、という物事がある気がしています。『GAMA』(2023年)と『Underground アンダーグラウンド』(2024年)で撮影した沖縄のことなどは正に後者ですね。

—沖縄を撮影し始める前には、どんな時間を設けていたのでしょうか。

小田:最初はプロデューサーの一人と、沖縄で平和ガイド・遺骨収集の活動を続ける松永光雄さんにガイドになってもらって、結構な数のガマ(編注:沖縄戦で多くの住民が命を落とした自然洞窟)を回りました。そのときに、松永さんの語りもセットで体験させてもらって。それが1週間ぐらいやったんかな。

その後『Underground アンダーグラウンド』出演者の吉開(菜央)さんと、助手の方ともう一度沖縄に行って。いくつかのガマや米軍基地を見ました。次に映画に関わるスタッフ全員に沖縄で松永さんの語りの体験を浴びてもらい、撮影の期間に入った感じです。

小田:自分はこれまでの映画でも、基本的に異邦人としてプロジェクトに参加していたけど、沖縄についても同じことが言えると思っていて。それに沖縄については異邦人であることに加えて、加害側である認識もある。「加害」と言ったら極端な言い方かもしれないけど、沖縄県外の大阪で暮らして、仕事をしている自分はものを押し付けている側である、というのは間違いないやんか。

—いち市民としても、その構造を忘れてはいけないなと思います。

小田:そういう中で、自分が沖縄の物語を消費せず、搾取せずに何か作ることは本当にできるのかな、とずっと思っていました。けど、そこに松永さんがいてくださったことはめちゃくちゃ大きくて。「松永さんを通しての沖縄」「彼が提示してくれる沖縄」であれば、やれることはあるかもしれないと思ったんです。それで撮ったのが『GAMA』でした。

—まず松永さんがご自身の語りを通して沖縄の記憶を伝え、さらにその語りを小田さんが映画で記録し、観客に伝えていくという。

小田:直接的に沖縄戦を経験されたわけではない松永さんが、ご自身を依り代のようにして人々の記憶や物語を伝えていらっしゃる中で、私もその一助になれたらいいかな、と。

自分は今37歳ですけど。多分、その倍のあと37年ぐらいは生きるじゃないですか。その中で数本の長編映画を撮るとして、じゃあどんな内容を残していったほうがいいかなと考えると、もちろん自分の感覚も表現はするけど、伝えたいことがいっぱいある人たちの言葉を拾っていこう、と今は思っているんです。

—小田さんは人間のことはもちろん、言葉を話さない生物の姿も積極的に捉えようとしている印象があります。過去作にも猫、鳥、牛、魚やゴキブリ、ノミ、蜘蛛などの存在が見え隠れしますが、そうした存在の記憶についてはどう考えられていますか。

小田:動物たちの記憶は間違いなく想像できないと思っているんですけど。でも一方で、地層を遡っていったら「これが生きてた」「あれが生きてた」って事実もあるじゃないですか。そう考えると、我々の集団的な意識や記憶は、真核生物時代の何かにも宿っていると思うんです。その意味では、動物と人間が別とは考えていなくて。同じタイムラインにいるイメージです。

—『セノーテ』では「これは私たちの物語」という言葉が繰り返され、新作『Underground アンダーグラウンド』では、単数の「われ」が複数形の「われわれ」に変化する象徴的なシーンがありますが、小田さんが「私たち」や「われわれ」という言葉を使う際には、きっとそのタイムラインが意識されているんですね。人間がいなくなった未来のことも。

小田:そこまで含めてるつもりです。人間の形じゃなくなったとしても、きっと何かしらがいると信じて、そっちに向けて「あなたたちの一部だったかもしれないよ」って言ってる。自分たちが作っている小さな映画が遠くまで生き残って欲しいという感覚は、一応意識しています。

INDEX

自身に変化をもたらした、母や他者との制作

—お話を聞いていると、記憶を受け渡すことについて考えさせられます。例えば「人類の歴史」として、ざっくりとした年表は歴史の教科書に載るかもしれないけれど、自分が誰にも見せない日記に書いているような記憶はどうすれば未来に残るんだろうと思うんです。

小田:思う!

—そうですよね!

小田:脳内を透視されてるかと思った。興行が始まる『Underground アンダーグラウンド』とは別に、最近また母親を撮っているんです。母親は長いこと主婦やったんですけど、母が死んだ後、生きた跡みたいなものはどうなるんやろうって。もちろん私には母の記憶があるけど、子どもを育てあげた以外の側面も残るべきなんじゃないか、もうちょっとちゃんと残しておきたいなと思って、母との記録シリーズというのを立ち上げました。ちっちゃい地味な作品なんですけど、それが楽しくて。

—小田さんが映画にするからこそ、長く受け継がれていく部分がありそうです。

小田:そうしようとしていますね。私自身がまず母の「母」以外の面を映画で受け継ごうとしているし。

—身近な人の歴史って、意外と知らないことが多いですよね。

小田:普通に聞いても言ってくれへんし。はぐらかされるというか。でも「映画に撮りたい、残したい」って正直に言ったら、結構話してくれる。「これは何の効果なんやろな」と思いつつ。映画を挟むことで少しフィクショナルな面が生まれて、母親的にも安心するのかもしれない。

—『ノイズが言うには』から今までお母さんを撮り続けていることはきっと、小田さんにとって大切なことですよね。

小田:そうね。自分の変容具合がわかる。前は母親相手だと「母親やねんから、私が思ってること全部わかってくれよ」っていう甘えがあったけど、最近はそういうフェーズから抜けて。人と人として向き合うようになってきました。「こういうことがやりたい」「ここはちょっとわからへん」と一つひとつ説明して。

—実際に作品を拝見するのがとても楽しみです。新たな試みと言えば、これまでほとんどの作品で監督、編集、撮影をご自身で手がけられてきた小田さんが『Underground アンダーグラウンド』で他スタッフさんとチームを組まれていたことも新鮮でした。

小田:現場ではさまざまな判断をして、最後の責任を取るっていう意味で監督業をしていたと思います。でも、その上で『Underground アンダーグラウンド』のチームは「フィルムメーカーの集団」というのが私の認識に近くて。

—一人ひとりが作家として並列な関係だった?

小田:私は監督やからその役割がもっている権力みたいなものは認識せなあかんと思っているし、初めての試みだったので反省も沢山あるんですけど。みなさんが作り手で、私もその一人だった。

一般的に「映画制作」と言われて想像する画があるじゃないですか。監督がいて、スタッフがいて。あれやったら、私は監督業をできへんなって不安もあって。だから自分たちのやり方でないと、映画を作っていけへんような気がしています。メンバーはその都度入れ替わるかもしれないですけど、常に、そのメンバーやからの制作方法っていうのがあるはずで、それは今後も考えていきたいなと。

—『Underground アンダーグラウンド』の現場では、スタッフさんたちとのやりとりはどんなふうでしたか。

小田:私は明確に指示を出すというより、誤差をならしていくような立場でした。音は全然聞かずに信頼して任せていたし、カメラもビューファインダーで一応覗くんですけど、正直覗いてもわからないんですよね(笑)。そのままは映らへんからさ。

—これまで自分で握っていた部分を人に委ねるのはとても大きな変化のようにも思えますが、なぜ『Underground アンダーグラウンド』で集団制作に踏み出したのでしょう。

小田:いろんな人が「映画は集団制作だ」とか「集団芸術や」って言うやん。どんな感じなのかな、って。それに自分で一つの作品をまとめる作業はこの十数年でできるようになってきたから。そうなったら予想できるやん。自分が何を撮れて、どんな作品になるのか。結果が予想できたら、映画制作の大変さに耐えられへんから。

どんな映画ができるかわからないワクワク感とか、映画的な喜びを、制作の中でずっと味わいたいやんか。その中で他者と協働するっていうのが、私にとって全く予想できてへんことで。だから今回学んでみることにしました。

編集・浅井:ちなみに今後、編集をどなたかに委ねる予定はありますか。

小田:私が編集やらへんかったら、私の映画、どうなんねんや!

編集・浅井:(笑)。私もそれは思っていて。

小田:情報共有が必要な場面でショットごとのリストを作って協働者と話し合うことは過去にもありましたが、ある程度の作品の筋は……。ドキュメンタリー映画においては、編集者って脚本家やと思うので、今のところ、編集を人に全部委ねることはないと思います。素材を組み立てる中で映画ができあがっていく感覚を、まだ手放せないですね。

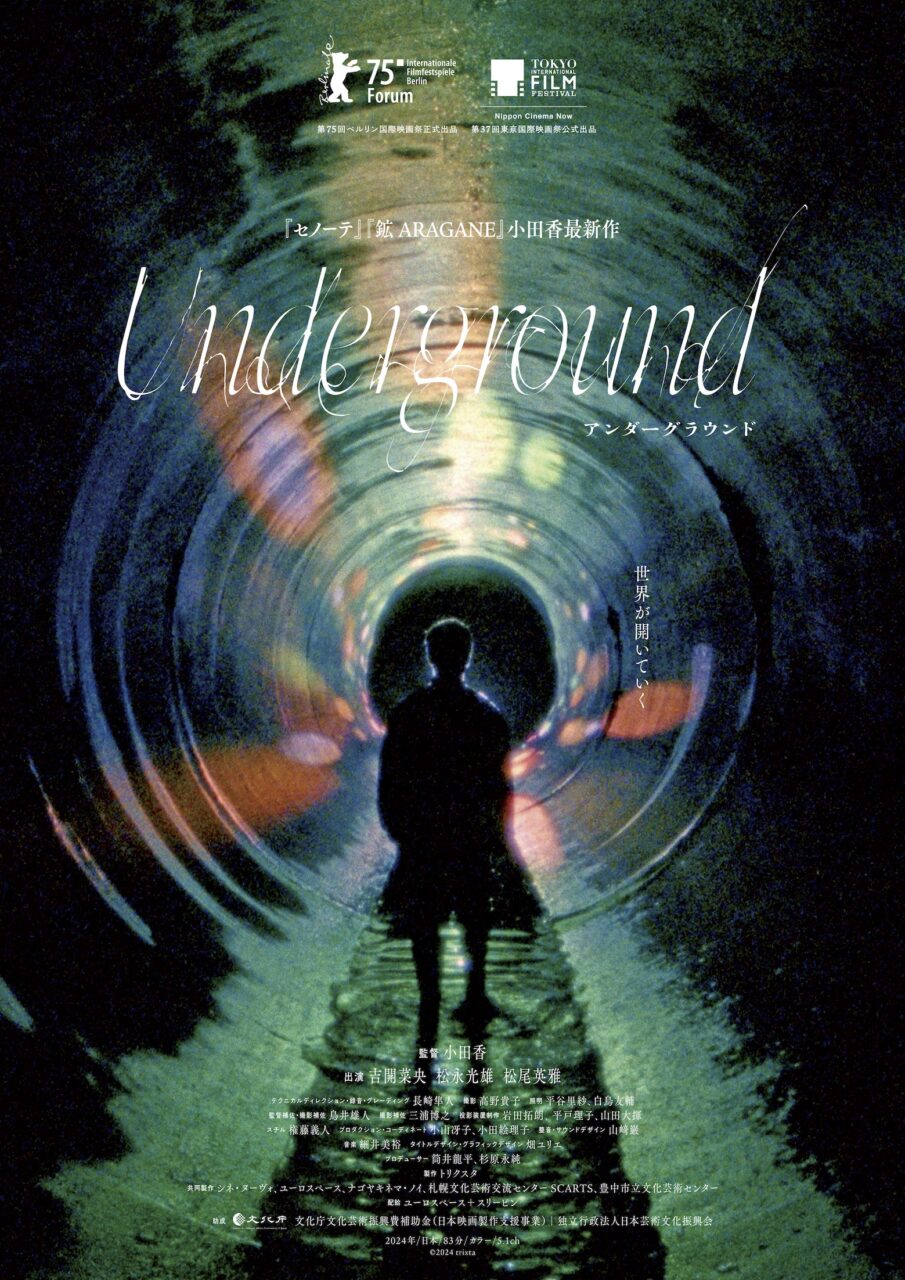

『Underground アンダーグラウンド』

2025年3月1日(土)ユーロスペースほか全国順次公開

2024年/日本/83 分/カラー/5.1ch

監督:小田香

出演:吉開菜央 松永光雄 松尾英雅

テクニカルディレクション・録音・グレーディング:長崎隼人

撮影:高野貴子

照明:平谷里紗、白鳥友輔

監督補佐・撮影補佐:鳥井雄人

撮影補佐:三浦博之

投影装置制作:岩田拓朗、平戸理子、山田大揮

スチル:権藤義人

プロダクション・コーディネート:小山冴子、小田絵理子

整音・サウンドデザイン:山﨑巌

音楽:細井美裕

タイトルデザイン・グラフィックデザイン:畑ユリエ

プロデューサー:筒井龍平、杉原永純

製作:トリクスタ

共同製作:シネ・ヌーヴォ、ユーロスペース、ナゴヤキネマ・ノイ、札幌文化芸術交流センターSCARTS、豊中市立文化芸術センター

配給:ユーロスペース+スリーピン