INDEX

最初の曲で人の不在を歌っておいて、最後に存在について歌うーー自動記述から生まれた歌詞について

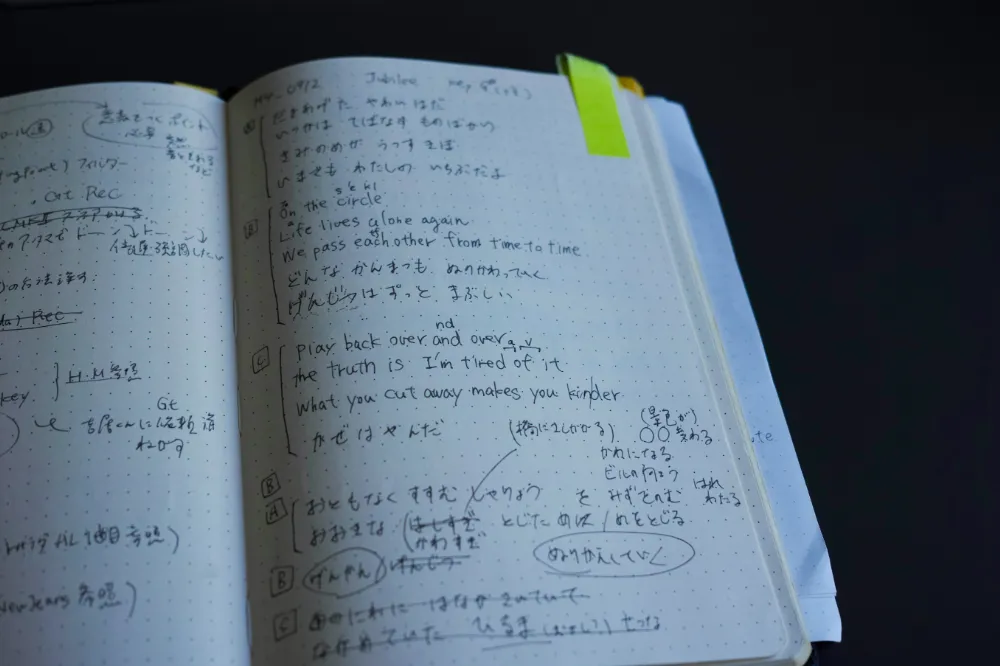

―歌詞においても「無意識」が重視されていて、最初に自動記述(*何か別の存在に憑依されて肉体を支配されているかのように、自分の意識・意思によらず文字や絵などを描く現象のこと。「自動書記」ともいう)のような形で文章を書いて、そこからサウンドやメロディーに合わせて言葉をピックアップして、歌詞を組み立てたそうですね。

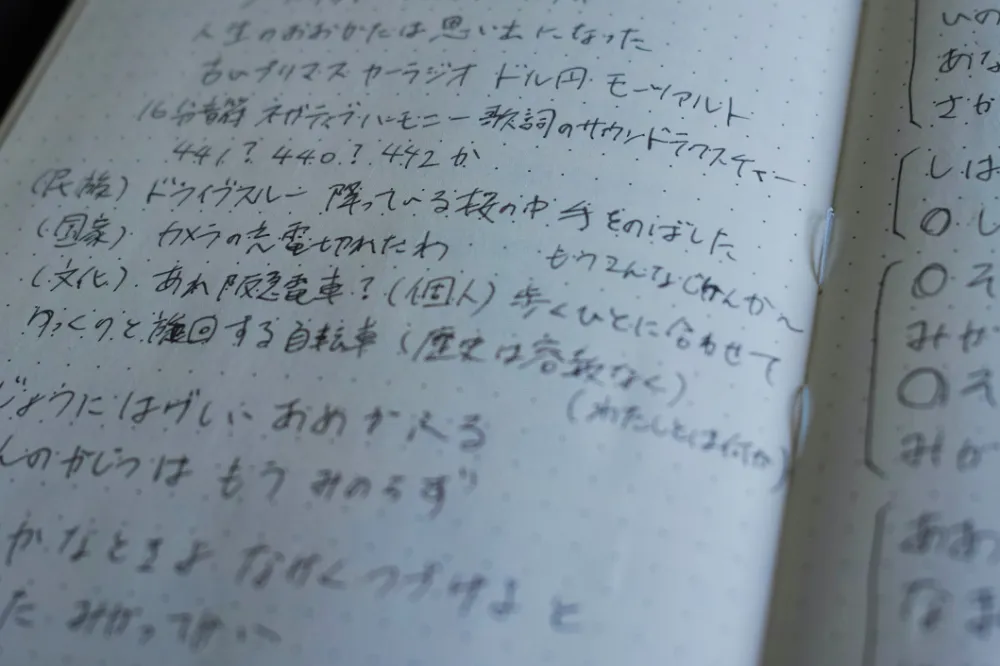

井戸:そうなんです。自動記述はシュルレアリスムの人がやっていた手法で、面白そうやなと思ってやってみたら、歌詞に使えそうなところがあったので採用しました。でもその中から無作為に選ぶとあまりにも無意味になりすぎるとも思ったので、自分の思考の枠組みからは外れないように、言葉を選んでいきました。

―それもサンプリングする感覚に近いですよね。

井戸:確かに、そうかもしれないです。すごく面白い経験でした。一個のフレーズができたら、そこを起点にして、他の言葉を合わせていく。最初は何が起きるかわからない状態から始まって、音の響きやメロディーに合う一節ができたら、そこから作っていきました。

―アルバム全体の構成は1曲目が結末で、最後の曲が起点になっているそうですね。

井戸:厳密にストーリーを設定したわけではないのですが、時系列を逆にして、最初の曲で不在について、最後の曲で存在について歌う曲を置きました。

―映画やドラマの影響もあったとか?

井戸:ありました。具体的な引用先としては『TAR』や『ブレイキング・バッド』、『ベター・コール・ソウル』のシリーズですね。最後の結末を見せたうえで、そこから物語が始まるという仕掛けがあって、これは面白いぞと。『ブレイキング・バッド』は最初は普通に物語が流れていくんですけど、どこかの話でいきなり物語の結末的なものが提示されて、また元の時系列に戻っていく。その結末はバッドエンドなんですけど、それが提示された上で物語を追っていくと、結末がわかってるからこそ、何気ないやり取りもすごく輝いて見えるんですよね。「これがこの後台無しになるんや」みたいな、そういう効果が面白いなと思って。

井戸:人間も最後は誰もが死ぬっていう結末がわかってるわけで、それを意識したら何か変化するものがあるかもしれない。それでこのアイデアを自分の作品に使ってもいいんじゃないかと思ったんです。

―「不在から始まって、最後に存在を歌う」という歌詞の内容は、スーパーノアの『ぬくもりはたしかに』ともリンクするテーマだと感じました。あの作品の「今は存在していなくても、これまでの出会いが、ぬくもりが蓄積されて、今の自分が作られている」というメッセージは、今作の背景にもなっているなと。

井戸:なるほど。作ってるときにリンクをさせようとは思ってなかったですけど、でもそうですね、改めて考えてみると、ざっくり同じことを言ってるのかもしれない。

―“Living”の<いつかは手放すものばかり 君の目が映す希望 今でも私の一部だよ>とか、“音楽をきいた頃”の<ありがとう いつもさよならを おもいをとどめるために>からもそんな印象を感じて。もちろんコロナ禍で失われたものがあったり、関西を離れて東京に来たこともある種の別離かもしれないし、でもその一方できっとここ数年で手にしたぬくもりもあったはず。そんな感覚がこの作品の背景にあるように感じたんですけど……でも「無意識」を重視した作品のテーマを解説してもらうのはちょっと矛盾してますよね(笑)。

井戸:そうですね(笑)。だから正直意識はしてなかったんですけど、でもそう言っていただくと、確かにそうかもなって。関西で暮らしていた時間が長かったので、今でもちょっと「違うところにいる」みたいな感じはあるし、どこかノスタルジックな気持ちが自分の中にあると思います。