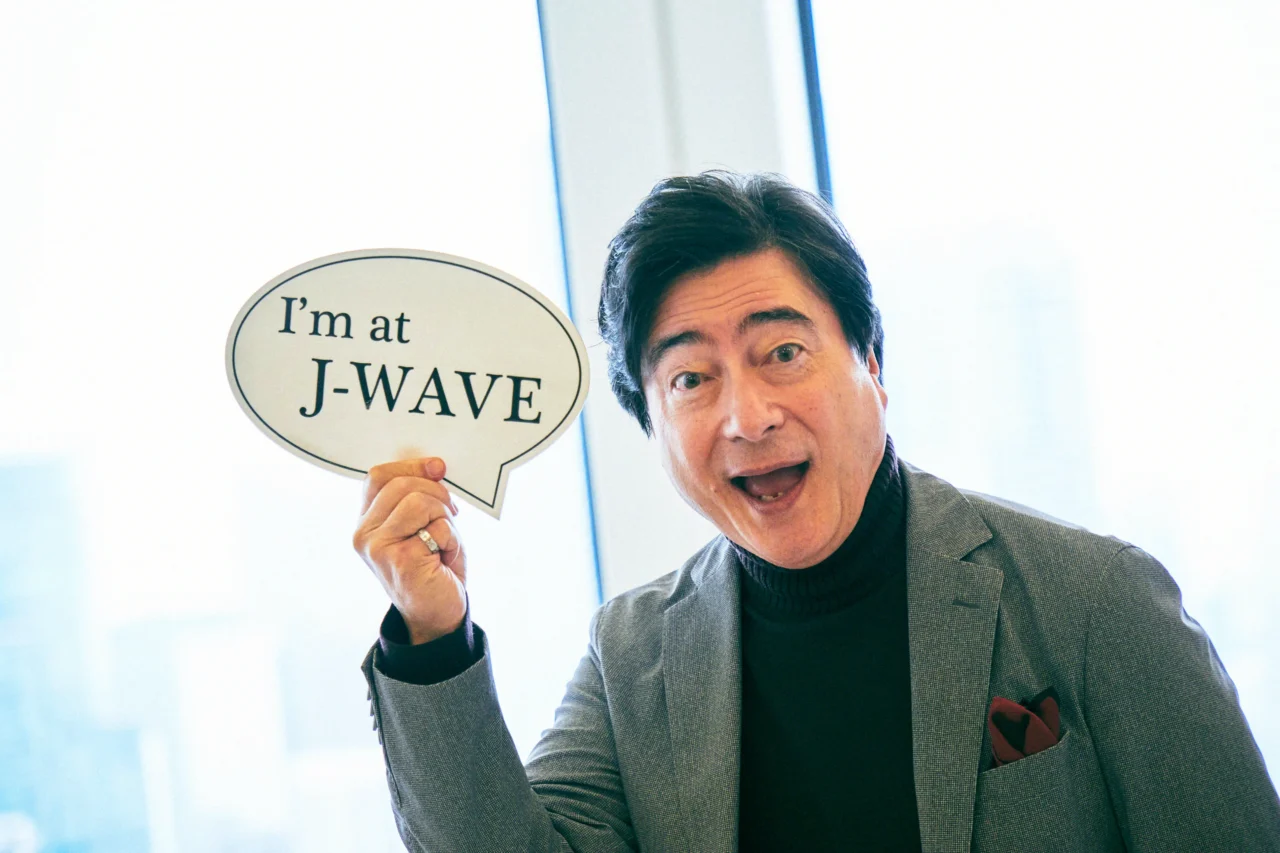

今年10月から始まったJ-WAVEの新番組『MIDDAY LOUNGE』。月曜から木曜の日替わりナビゲーターをハリー杉山、市川紗椰、クリス・ペプラー、ジョン・カビラが務め、午後の3時間を「新しい自分、新しい世界と出会う旅」に誘う。

グッドミュージックとリラックスしたトーク、リスナーからのメッセージ。「これぞFMラジオ」と言うべき聞き応えに、王道の安心感を覚える。

スマートフォンの普及により、メディアを取り巻く変化のスピードが日に日に早まる現代。「音声のみ」という100年前から変わらないスタイルのラジオが、この時代に発信する意義とは何なのか。

J-WAVE開局当初からナビゲーターとしてマイクの前に座り、まさに同局の顔であるジョン・カビラに、ラジオの核心と未来について話してもらった。

INDEX

ガラス越しのスタッフが一番近いリスナー

ー『MIDDAY LOUNGE』がスタートしましたが、いかがですか?

カビラ:この時間帯のレギュラーは初めてなので、新鮮ですね。午後の新人という気持ちで臨んでいます。

1958年沖縄県出身。国際基督教大学(ICU)在学時にカリフォルニア大学バークレー校留学。大学卒業後はCBS SONY(現ソニーレコード)入社。海外との渉外部門に所属し、レコードの資材輸入やアーティストプロモーションのコーディネートなどを担当。サラリーマン時代にはテレビ番組などでミック・ジャガーやボズ・スキャッグス、TOTOなどの通訳もしていた。デニース・ウィリアムスに「ラジオ向きの声ね」と言われた事を忘れかけていた頃、縁あって1988年J-WAVE 開局と同時にナビゲーターに転身。以降はスポーツ番組MC、情報番組MC、テレビ、CM、雑誌、舞台など幅広く活動中。

ー初回の放送では「この時間帯に合わせてゆったりしゃべります」とおっしゃっていました。

カビラ:午前は1日のはじまり。エンジンをスタートさせて、徐々に回転数を上げていく時間ですよね。「いってらっしゃい」と背中を押させていただくような時間です。一方で、この午後1時半から4時半はもうちょっとゆったりまったり、じっくり聞いていただけるのかなと。

ー時間帯が変わるとリスナー層も変わるでしょうし。

カビラ:オフィスで聴取されてる方もいらっしゃると思いますが、ハードワークされている皆さんよりは、それぞれの場所でゆっくり聞いていただける環境の方が多いんじゃないかなと思いますね。

でも、それほど声の演出を意識してはいないんです。私の場合はいかにBGMに乗るかということを大事にしているので。僕らがリスナー層を想定しすぎると、逆に自分たちの中に柵を作ってしまいますから。一番身近にいるリスナーというのは、ガラス越しの副調整室にいらっしゃるスタッフの皆さんなんです。なので、スタッフさんの表情を見ながら、アイコンタクトを大事にしてやっています。

ー唯一顔が見えるリスナーとも言えますね。

カビラ:私の場合は自分の頭の中だけでリスナーを想像して話すというのが難しいので。特にエンジニアさんは放送の音のバランスや送出に関する責任者なので、内容には基本的に関与していませんから、近くて遠い立場なんですよ。なので、エンジニアさんの表情は参考にしています。

ーエンジニアさんが楽しそうにしていると「よし、いいぞ」というような。

カビラ:もしくは「ん?」という表情なら、伝わっていないかもしれないということで、改めて説明したり。ヒントになりますね。

INDEX

「シアター・オブ・ザ・マインド」。音で描くスタジオの空気感

ーラジオというメディアの特性として、リスナーとの距離の近さがありますが、漠然とした概念としてのリスナーに話しかけるのではなく、目の前の人の反応を具体的に取り込むことが「近さ」につながるんですね。

カビラ:そういうことだと思います。ラジオがパーソナルなメディアであることは、映像がないことも関係しているんですよね。動画と違って、各々が聞いて想起することができる。頭の中で見えているものは、聞いている方々一人ひとり違うんです。これはすごいことだと思います。五感の中で一番情報のカロリーが高いのは視覚だと思いますが、そのストレスがない。とても自由なんです。

ラジオを「シアター・オブ・ザ・マインド」と呼んだりしますが、あなたが心と頭で思い描いている映像をどこまでお聞かせすることができるか、僕たちはそれを日々試されているんですね。なので、紙の資料をあえて触ってみる。なんとも言えないペーパーノイズをマイクを通して聞いていただくことで「ああ、手元に紙があるんだ」と感じられる。それがアクセントになるんです。それがラジオの面白いところであり、醍醐味ですね。

ーただきれいな音が放送されればいいというわけではなく、スタジオの空気感含めてリスナーに伝わることが重要という。

カビラ:そうですね。コロナ禍で変わってしまった部分ではありますが、例えば目の前にゲストがいらっしゃったらハイタッチしちゃうとか、外の景色を説明する時にあえてマイクの前から窓際に移動して話すとか。そうやって音にグラデーションをつけて感じてもらえればと。ラジオならではの遊び心ですよね。テレビだと、カメラの前から消えることはできないですから。

ー先ほどおっしゃっていた「いかにBGMに乗るか」というのは、まず音楽が前提としてあるということで、非常にFM的、J-WAVE的ですよね。

カビラ:ジングルでも「サウンド・スケープ・オブ・トーキョー」、つまり「東京の音の稜線」といっているくらいで。音楽を作ってくださっているアーティストの皆さんには感謝しきれないです。クラシックヒットを流しても、いろんな思い出が蘇る方もいれば、初めて聞く方も必ずいらっしゃる。それが面白いですよ。

INDEX

偶然の連なりが奇跡になる、ラジオの幸福な瞬間

ーラジオは、リアルタイムにリスナーからメッセージやリアクションが届くというのも特徴です。

カビラ:まさに、皆さんで作り上げるものです。先週の放送で、Oasisの来日公演のチケットが追加されて、その先着販売がこの後始まるという情報をご紹介したんです。そしたら聞いていた方から「速攻で応募したら手に入りました!」とメッセージが来た。ナビゲーター冥利につきますよね。

ーその日の『MIDDAY LOUNGE』を聞いていなかったら買えていないですもんね。

カビラ:たまたま番組を聞いて、たまたま応募して、たまたま当たった。幾重にもフィルターがかかっているわけですよね。クールに言えばただの偶然なんだけど、僕は奇跡に感じる。その喜びを分かち合うために連絡してくれたというのもうれしいじゃないですか。こんなに幸せなことはないです。

ー他のリスナーとも喜びをシェアできるという。

カビラ:「ラッキーな人がいるんだな」ってね。あと、先日『-JK RADIO- TOKYO UNITED』でゲストの高岩遼さんが“北風小僧の寒太郎”を生演奏したら、作曲者である福田和禾子さんの息子さんからメッセージが届いたんですよ。「生前の母もこの番組を聞いていました」と書いてあって、もう号泣ですよ。この思い出を分かち合っていただけるということが、宝物です。

ーそういった奇跡的なメッセージも、何の変哲もないメッセージも、並列に紹介できるのもラジオのいいところだと思います。テレビだと、どうしても「面白いもの」に偏ってしまうので。

カビラ:その「普通」こそ、実は特別なんですよね。そういうことが共有できるのはラジオだけなんじゃないですか。ラジオではそういった「2 WAY」、つまり双方向のやり取りで番組を作っていくやり方が多いんです。

ありがちなのは「今日のメッセージテーマ」みたいなものを募って、それで番組が構成されているという。英語で言うところの「Slice Of Life」、日常の一面をみんなで共有することは興味深いし、面白いんだけど、あまりにもそれに頼っていないかと思うときもある。そのテーマに関心のない人、シェアすることがない人は置いてけぼりになってしまいますし。僕らは「リスナーコミュニティ」という言葉をよく使いますが、それをあまりに狭く定義している恐れもあるんです。

ー番組リスナーにだけ流通している言葉や話題で盛り上がってしまうと、途端に身内ウケになってしまうと。

カビラ:そこらへんの匙加減というか、デザインは本当に難しいです。そういったコミュニティが深く完璧に出来上がっている番組も、特に地方局にはありますからね。それはそれでラジオの特性の一つだし。それを徹底的に追求して、他を寄せ付けない存在になるのも価値があるとは思います。

INDEX

「僕らだからできる」スタッフと作り上げてきた、面白いラジオ放送

カビラ:今は皆さんスマホをお持ちで、それぞれシアターを携帯している時代ですが、ラジオにはそれに加えて「ライブ」と「地域」という特性がある。これは強いと思うんです。

「今、この時間」を、番組を聞いてくださっているあなたと共有することができる。もちろん録音番組もありますけど、基本的には朝から夜にかけてライブなので、例えばMLBの試合結果も速報で入りますし、災害の情報もいち早くお届けできます。交通情報についても、上からの視線ではなく「安全に行きましょう」とお伝えすることができる。稀有なメディアだと思います。

ーラジオが地域に根ざしているなら、J-WAVEも東京という街の変容に強く影響されてきたのではないかと思います。

カビラ:J-WAVEが西麻布にあった頃(※)、スタジオから湾岸方面を見ると、1棟のタワーマンションが建設中でした。(窓の外を眺めて)その頃と比べると「どうなっちゃったの?」という感じですよね(笑)。東京もニューヨークの摩天楼みたいになるのかと思いましたけど、こんなに増えるとは全くイメージしていなかったですね。

※1988年から2003年まで。2003年に現在の六本木に移転

ー街が変わればそこに暮らす人も変わりますが、その人々に向かって喋る言葉も変わるのでしょうか?

カビラ:うーん、どうですかね。29歳からラジオDJをやり始めましたが、こんな年齢になるまでやっているとは想像していなかったですし。とにかく東京の朝をどういう風に変えてやろうかという勢いだけでした。

いろんな冒険もしましたね。いきなりアメリカの地下鉄にある公衆電話にかけてみたり。一台一台に固有の電話番号があるんですよ。生放送中にかけてみたら、なかなか出ないんですけど、ガチャッと誰かが受話器を取る音がしたんです。そして、そのままガチャッと切られました(笑)。ホワイトハウスにも電話しました。「東京のラジオ局から電話している」と伝えたらラジオ担当に繋いでくれたんですよ。インタビューは断られましたけど(笑)。僕たちもドキドキワクワクしながらやっていたし、聞いている方も「こいつら何考えてるんだ」と思いながらその感覚を共有してくれていたと思います。そういった冒険心は落ち着きましたね。

ーカビラさんは世代交代を意識しますか? それとも、「まだまだ自分にしかできないことがある」と思いますか?

カビラ:「僕にしかできないこと」というのは、一度も考えたことがないです。スタッフやチームと一緒に「僕らだからできるよね」という感覚ですかね。みんなの思いと技術が結集しないと、絶対にいい番組は作れないと思うので。

ただ、「カビラならこういうことが出来るよね、こういうことはやらないよね」というイメージは覆したいなと。古い言い方だと「カビラ節」のようなものがあるとして、「それとは違うことをやりましょう」と言ってもらえる自分でありたい。「これが聞きたかった!」と「こんなこともやっちゃうの?」を天秤にかけて、バランスをとりながら続けていくのが夢ですね。

若い世代の方々には、カビラなんて意識する必要は全くないから、やり切っていただきたいですね。「Mr.J-WAVE」なんて、もう勘弁してほしい(笑)。

INDEX

放送局、そして受け手がリテラシーを試されている

ーradikoのタイムフリーやエリアフリー機能や、ポッドキャストでのアーカイブなど、ラジオの聴取環境は近年どんどん変化しています。

カビラ:現在、いろんな新しいメディアが登場し、いわばメディアの民主化が良くも悪くも極端な形で進行していて、その弊害もいろいろなところで噴出しています。ラジオは電波を使って放送しているわけですが、その周波数帯は有限で、国際的な条約で日本に割り当てられているものです。それをさらに日本国内の法律でラジオ局に割り当てているんですが、電波は政府のもの、権力のものではなく、市民のものなんです。

放送法の第一章第一条に「放送を公共の福祉に適合するように規律し」、「放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」とありますが、これが原点中の原点ですよね。そこがインターネットメディアとの違いです。J-WAVEは当初「More Music Less Talk」を標榜していましたし、新しい音楽の発見の場であることは今も変わりませんが、法律で与えられた周波数帯を公共の福祉のために使うということを絶対に忘れてはいけないんです。

ーお父様である川平朝清さんと対談しているポッドキャストがありますが、そこで朝清さんは「メディアはPublic Interest,Convenience and Welfare(公益ー公共的な興味関心、利便性、福祉)のために使われるべき」とおっしゃっていました。確かにネットメディアには「Public」という意識が希薄ですよね。

カビラ:それは強制されるものではないので、受け取る方々の感性と責任でもあります。ただ、僕はやはりファクトチェックは必ずするべきだし、YouTubeやポッドキャストを享受する私たちも本当にバランスが取れているのか気を付けないといけない。自分のメジャー=物差しを持っていないとすごく危険なことになりますよ。実際、今の日本の政治。特に地方政治を見ていると、自由の名の下に無責任な暴走が起きています。受け取る側のリテラシーが試される時代が来ていると思います。

それを教育で教えるといっても、義務教育は中学生までですから。15歳までの子供に理解してもらうには大変です。残念ながら、オーストラリアのように一定の年齢に達するまではソーシャルメディアを制限するしかないのかなとも思いますが、検閲にもつながるので、すごく難しい問題ですよね。