『Love Letter』『花とアリス』『リリイ・シュシュのすべて』など、唯一無二の世界観で日本映画界を牽引し続ける映画監督、岩井俊二が映画監督デビュー30周年を迎える。

虚構と現実の狭間にあるような世界観を、自然風景や光、音楽を駆使した映像美で表現し、ノスタルジックな作風は「岩井美学」ともよばれ世界中の人々を熱狂させる。とくに、クラシックをベースとした映画音楽は岩井作品を彩る重要な要素のひとつだ。これまで、音楽家の小林武史を音楽監督に迎えて、『スワロウテイル』をはじめ自ら「音楽映画」と位置づける作品も発表。そのほか劇伴にも携わり、音楽ユニット「ヘクとパスカル」「ikire」を主宰するなどして、精力的に音楽活動を続けている。そんな岩井監督が、長編映画デビュー作である『Love Letter』を軸に劇伴楽曲を生演奏で届けるライブを開催。特別な一夜を前に、自身の音楽的な原体験、映画と音楽の関係から30年を振り返ってもらった。

INDEX

虫プロのアニメ曲やカーペンターズ……岩井俊二監督の原風景にある音楽

─岩井俊二監督の映画音楽は、一貫したものがあるように感じます。岩井監督の音楽的な原風景は?

岩井:たしかに根本的なところは変わってないでしょうね。幼少期から好きな音楽があまり変わっていなくて、今聴き返してみても自分の好きな特徴的なコード進行が入っていることに気づかされます。

─どのような音楽に心動かされてきたのでしょうか?

岩井:具体的にこういうジャンルのこの曲、というより好きな曲の和音の進行に共通性があったり。後になって気づいたんですが。なぜ惹かれるのか自分でも理由はわからないですけど、子どもの頃から好きなコード進行というのがありましたね。

映画監督、小説家、作曲家。1963年1月24日生まれ、宮城県出身。1993年、オムニバスドラマ『ifもしも~打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』で、日本映画監督協会新人賞を受賞。1995年から順次公開された長編映画『Love Letter』は、アジア各国でも評判を得る。以降も数々の作品を手掛ける。

─周りの流行りというよりも、感覚的に自分の中で受け入れられるものが決まっていたんですね。

岩井:幼い頃、手塚治虫さんの虫プロが作っていたアニメの曲をよく聴いていた記憶があります。小学生になると歌謡曲が時代を席巻して、必然的に耳に入ってくるようになるんですが、僕にとっては虫プロの曲のほうが芳醇な感じがして。今にして思えば、ジャズの要素だったり、今風なコード進行だったりは、そっちの方に多くあって。

─世代的にはフォークソングなど歌謡曲全盛で、テレビでは音楽番組が盛況だった時代ですよね。

岩井:そうなんです。だから、音楽番組を見ていても苦痛だったというか、家や世間で流れる音楽に対する嫌悪感はありました。半強制的にテレビを見ざるを得ない環境下だったので、ちょっとトラウマにもなっていますね。 そこから小学校高学年くらいでCarpentersやユーミンの楽曲を聴くようになって、身体が再び音楽に反応したんですが、それでも好みの曲はそこまで多くなかったですね。

─ピンとくる曲を見つけるために、音楽をたくさん聴いてらっしゃったんですか?

岩井:そんなに積極的ではなかったと思います。ただ、親の影響もまったくなかったので、どこかで見つけたんでしょうね。洋画のサントラも好きでした。小学生のころ、洋画のサントラを集めた音楽集を聴いてそこから見つけることもあれば、テレビで偶然見た洋画から曲を知ることも。ゴージャスな感じのアレンジよりも、ピアノだけとか、シンプルな編成が好きでした。

INDEX

偶然カーラジオから聴こえてきた小林武史との出会い

─岩井俊二監督作品の中でも「音楽映画」と位置づけられる作品が『スワロウテイル』(1996)、『リリイ・シュシュのすべて』(2001)、『キリエのうた』(2023)。どれも小林武史さんが音楽を手がけられていますが、どのような部分で共鳴されていたのでしょうか?

岩井:『スワロウテイル』の脚本を書いていたのが1994年くらいで、1980年代が終わりを迎えた頃でした。1980年代は電子音楽機器が隆盛を極めて、電子ドラムが出てきたことでリバーブの強い音像だった。

1990年代に入るとその反動なのか、わりと乾いた音が出始めて、僕もちょうどそっちに波長があったんです。アメリカのモータウン・レコードや1970年代のキャロル・キングを好んで聴いていたので、「こういう乾いた音がほしいな」というニュアンスの希望があって、誰と組めばこういう音楽を作れるのか考えていました。それである時、カーラジオから「My Little Lover」が流れてきて、ピンときたんです。僕はサザン・オールスターズのMVも監督していたので、小林武史さんならつながりもある。音楽的な好みの部分で、遠くないんだと思います。

─小林さんとの音楽制作の進め方はどんな感じでしょうか?

岩井:『スワロウテイル』は小林武史さんがNYに持っていたスタジオで、アナログのアンプを導入したり、スタジオミュージシャンを起用したり、凄くゴージャスな環境でしたね。オーケストラの収録はヨーロッパのどこかまで行ってましたよ。あれがバブル期って奴でしょうか。編集もロサンゼルスでしたし。『リリイ・シュシュのすべて』や『キリエのうた』は普通にみんな東京で。

─岩井監督自らが音楽を担当するようになったのは『花とアリス』(2004)からですよね。

岩井:そうですね。学生の頃から音楽は好きで、自主制作映画に自分で曲をつけていましたが、本職の方々と比べたら到底及ばないレベルで。『Love Letter』(1995)、『PiCNiC』(1996)など初期作品はREMEDIOS、『スワロウテイル』は小林武史さんに音楽をお願いしていましたし、自分で映画音楽を作ろうとは思っていませんでした。

―ご自身での音楽制作はどのように始まったのでしょうか?

岩井:ある年の暮れに思い立って、ヤマハの渋谷店でPC用の音楽を作れるソフトやキーボードをお店の人に相談しながら買い揃えたんです。趣味の延長というか、遊びのつもりで。初めて作ったのが『犬神家の一族』の“愛のバラード”という曲をアレンジしたもので(笑)、やってみたら楽しくて、週末が来るたびにずっとPCの前に座って目的もなく曲を作っていました。音源が良かった。Roland SC-88という、後にレイ・ハラカミさんも同じ機材で楽曲を作っていたと知って嬉しかったんですけど、ピアノや生ギターの音が素晴らしかったんです。学生の頃の打ち込み機材だと、一生懸命作ったとしてもさほどいい感じにはならなかったんですが、10年の時が経つとここまでしっかりした曲ができるのかと。

─ご自身の作品を手がけるようになったきっかけは?

岩井:最初はCMでした。木村拓哉さん主演で、金田一耕助のパロディで。犬神家の一族風な曲を作って。本格的にやり始めたのは『四月物語』(1998)のサントラからでしたね。3ヶ月くらいかかりましたかね。時間さえかければ自分でも作れるという手応えはありました。

岩井:最初は匿名でやってました。ペンネームを毎回変えて。JASRACから名前をあまり変えないでくれと言われて、だったら本名でいいかと。

─『花とアリス』(2004)は全曲岩井監督が手がけられていて、切なく美しいメロディーが非常に印象に残っています。

岩井:ありがとうございます。コメディはけっこう大変なんですよ。多彩なスコアが必要になる。クラシック風なトーンを基調にしてやりたかったので、色々調べたり、聴いたり、研究したりしながら作りました。あの時は打ち込みにハマって、アコースティックをコンピューターで再現する方法をひたすら調べるオタク化していました。いろんな音源を試しては、ダメだ使えない、他にないか……果てしなく探し続けて。散財もして。

INDEX

作品を「商品」と捉え、普遍性という「品質管理」を大事にする意識

─音楽制作において、こだわりのようなものはあったのでしょうか?

岩井:映画は効果音や台詞が音として入ってくるので、できるだけ余計な音が入ってないほうがいいと思っている派です。ドビュッシーとか既存のクラシックでも、アレンジでフォルテやフォルテシモの部分もピアニシモに変えてしまったり。音に関してはかなりミニマリストだと思います。

岩井:『花とアリス』はコメディだったので木管楽器や金管楽器も使っていましたけど、基本はピアノとチェロさえあればほとんどのシーンは事足りると思ってますよ。『ヴァンパイア』(2012)はまさにそうですね。自分が作る音は、非常にシンプルで環境音楽的で。最近は入れっぱなしでいつもでも鳴ってても邪魔にならない音を探ったりしてます。

─誰かとご一緒される場合も、ご自身で作る場合も、どちらも映画音楽として気にかけていることはありますか?

岩井:映像が何を求めているのか? その声に耳を澄ますという感覚はあります。

岩井:どちらかと言えば、「この映画のために作りました」という匂いがするよりは、どこかにあった既成曲を映画に使ったら意外とマッチした、というのが理想かもしれません。

作品を作るときは常に「佇まい」みたいなことは気にします。映画や音楽だけじゃなく、小説を書く場合でも、常に「佇まい」を見ている。「佇まい」ってつまり、それが世に出て、どういう風にディスプレイされているかってことなので、その観点においてそれはもう「作品」というより「商品」。「商品」という観点がないと独りよがりになりがち。そういう意味では「商品」の品質管理はかなり気にしていますね。

─岩井監督作品は独自の世界観が強い印象があったので、作品ではなく商品管理という視点は意外でした。

岩井:「作品」と言ってしまうとなんでも「作品」じゃないですか。良くも悪くも。僕の身の回りにある「商品」は、誰かが品質を担保してくれるから違和感なく使えますけど、クオリティが低いと消費者はすぐに「なんだこれ」となるでしょ。どんな商品も、なんとなくあるわけじゃなくて、品質にこだわった大勢の製作者らによって作られている。

─日用品とは異なり、映画の場合は「作品」の要素が強いものだと思っていました。

岩井:世の中の日用品は、部品の一つひとつまで徹底管理され、厳しい基準で生み出されてます。そこは映画であれ、大前提ですよね。

INDEX

誰かの記憶に断片的でも残ること、作品と出会うことが喜びにつながる

─映画デビュー作である『Love Letter』の4K版が4月に再上映され、若い世代からも人気を集めています。まさに、監督の目指す「普遍性」を体現していますよね。

岩井:音楽の話ですけど、最近『花とアリス殺人事件』(2015)のテーマ曲がインドのSNSでバズったんです。『fish in the pool』という。元々は学生の時に作った曲で。巡り巡って海外の動画で使われているのに遭遇すると、感慨深いものがあります。

岩井:映画はその時々で全集中して、自分たちなりの完璧を目指して作りますけど、ひとたび世に出たらどういう見られ方でもOKなんですよね。お客さん一人一人の記憶に残った何かが作品なんだと思います。それは僕が作ったものからかけ離れているかもしれない。そこが面白い。『Love Letter』は中山美穂さんが1人で2役を演じていますが、最後までそれに気づかずに同一人物だと思って見ていた人がいました。興味深かったですね。その人にとってはそれが『Love Letter』という作品な訳で。でもそれでいいんです。

─想像もしていなかった愛され方だとしても、映画と出会っていることが大事なのでしょうか?

岩井:たとえ予告編やポスターしか見ていなくても、それでもいいんです。誰かの記憶に少しでも残るっていうのはありがたいことです。その方の脳のちょっとの隙間を間借りすることになるわけですから。そもそも映画を全編をくまなく覚えている人なんていません。どうやったって脳内で簡略化されてしまいます。どういう形でお客さんの中に昇華されて、どんな形で残るのか。これからの時代、切り抜き動画とか、映像は断片化を余儀なくされると思います。いずれにせよ、僕からすれば、スマホで見て頂いても大丈夫ですし、お気に入り登録だけしている状況でも、出会って頂いてる状況がまずありがたいです。 そこから誰か他の作家に影響を与えて、その先はオマージュでもパクりでも、自分のアイディアがバトンリレーされて、新たな作品のピースにでもなれたら素晴らしい。自分の作品がどれだけ断片化されても誰かの記憶に残ってくれれば作家冥利に尽きます。

─その人の記憶に断片的でも残ることが、作品としての喜びにつながっていると。

岩井:僕自身も積読の書籍がたくさんありますし、いつ踏み込んで読めるのか喜びを持っているわけで、出会っていることに意味があると思います。たとえ、読まずに捨ててしまっても、いるか、いらないか考える時間を奪っている。同じように自分の作品・商品は、自分が想像している以上にいろんなところで迷惑をかけていると思うので、常に細かい出会いと別れに映画が「ある」ことがものすごく貴重だなと思います。

─「オマージュでも」という話がありましたが、NJZ(New Jeans)のMVはまさに岩井俊二監督作品のオマージュが溢れていますが、どのように見ていらっしゃいましたか?

岩井:ありがたいです。昔の作品が時代を経て、今もまだ覚えてもらっているのは奇跡中の奇跡ですし、どんな形であれ嬉しいですね。『Love Letter』が最近中国でリバイバル上映されたんですけど、新作に紛れて初日で3位を記録して驚きました。韓国でも、ある単館系の映画館が『リリイ・シュシュのすべて』を再上映してくれて、ロングランヒットになり1万人入ったそうです。世代が変わって、若い人たちに見てもらえる嬉しさはすごくあります。

INDEX

対話しながら作るおもしろさから僕の監督人生は育まれてきた

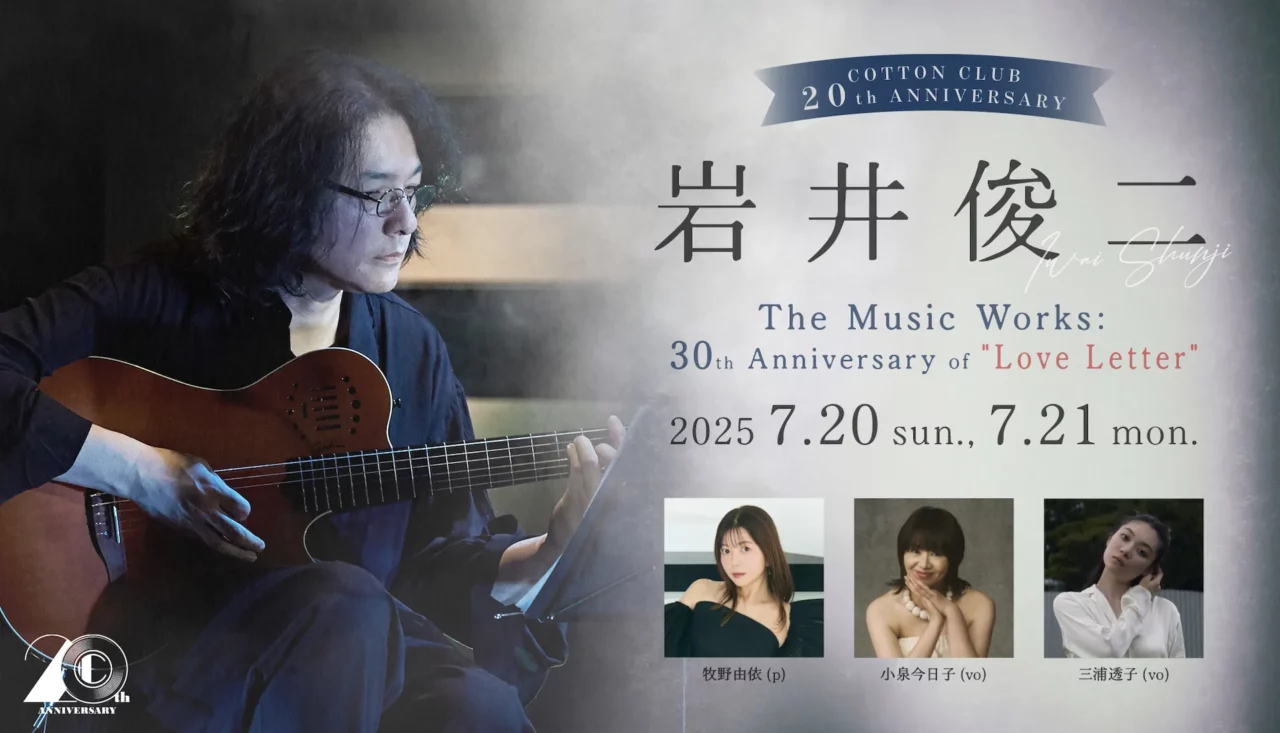

─7月20日(日)、21日(月)には丸の内のCOTTON CLUBにて監督デビュー30周年を記念した『COTTON CLUB 20th Anniversary 岩井俊二 The Music Works:30th Anniversary of “Love Letter”』が開催されるそうですね。どのような経緯で実現に至ったのでしょうか?

岩井:以前からお誘いいただいていて、何かできないか漠然と可能性を探っていたときにたまたま監督デビュー30周年という節目を迎えたので、これまでを振り返る音楽イベントをすることになりました。今回はオリジナルのスコアを中心にしたセットリストを考えました。

─30年を音楽的に振り返ってみて、新たな気付きはありましたか?

岩井:これまで一緒に音楽を作っている人は限られているんですけど、その時代で偶然組んだ人が、それぞれに素晴らしいことを改めて感じます。僕は外で音楽を学んだことはありません。これまで組んだ人たちから学んで、現場で作ったことが功を奏してと言いますか、結果、世界観がぶれずにここまで来られました。

セットリストを考えていると、いい意味で時代による変化がないというか、異なる映画でも一つのサントラとして違和感がないなと思いました。アレンジがバイオリンとチェロ、ピアノ、僕がストリングスをキーボードで足す程度のミニマムな編成なのも大きいと思います。ミニマムでも、アコースティックを大事にやってきた音楽世界なので、そこを楽しんでもらいたいですね。小泉今日子さんと三浦透子さんにも来てもらえますし、どんな風になるのか楽しみです。

─30周年を迎え、今後の展望についてお伺いできますか。

岩井:まだまだ映画化されていない企画があるので、順々に形にしていけたらいいなと思います。自分が生きている間にすべてを世に出し切ることはないと宿命的にわかっているんですけど。新しい物語も書きたいですし。

─30年間ずっと大事にされている、お仕事の「マイルール」のようなものはあるのでしょうか?

岩井:初めの頃から「仕事を選ばない」というのを守ってきました。他の仕事が埋まっていて辞退することもありますけど、『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』なんかもスケジュール的に厳しくて一度断ったんですけど、結局引き受けました。プロデューサーに粘られると、やりたくなってしまうんです。無理なスケジュールだとわかっていても。あそこで「じゃあいいです」と断られてしまったら『打ち上げ花火』は存在もしていない。それを思うとゾッとします。実は『花とアリス』もスケジュール的に数回お断りした企画で。『なぞの転校生』もそうでした。

岩井:作品って、我が子に例えられることがありますけどまさしくそうで。いつどんなタイミングで生まれて来るかわからない。親が過度な期待を寄せたりしてもうまく育たない。それぞれの作品をできるだけ生き生きと、みずみずしい状態でお届けできるかと。振り返ればそんなところに命をかけてきた気がします。

『COTTON CLUB 20th Anniversary 岩井俊二 The Music Works:30th Anniversary of “Love Letter”』

2025 7.20 sun., 7.21 mon.

[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm

[2nd.show] open 7:00pm / start 8:00pm

MEMBER

岩井俊二

牧野由依 (p)

林田順平 (vc)

荒井桃子 (vln)

【Guests】

小泉今日子 (vo)

三浦透子 (vo)

[ご予約について]

※現在チケットは完売しておりますが、キャンセルが発生した際は販売を再開する場合がございます。最新状況はWEBサイトまたはお電話にてご確認ください。

CHARGE/料金

[全席指定]

テーブル席 : ¥12,000

ボックスシート・センター (4名席) : ¥14,500

ボックスシート・サイド (2〜4名席) : ¥13,500

ボックスシート・ペア (2名席) : ¥14,000

ペア・シート (2名席) : ¥13,000

※料金は1名様あたりの金額となります。

公式HP:https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/iwai-shunji/