『国際芸術祭「あいち2025」』が2025年9月13日(土)から11月30日(日)まで開催される。同芸術祭は、2010年から開催されてきた『あいちトリエンナーレ』から数え、今回で6回目を迎える。愛知芸術文化センター(名古屋市)や愛知県陶磁美術館(瀬戸市)、瀬戸市のまちなかを会場として、テーマ「灰と薔薇のあいまに」のもと、現代美術・パフォーミングアーツ・ラーニングの3本柱で構成される。

芸術祭というと、アート好きを対象にした催しに聞こえるかもしれない。しかし『あいち2025』は手塚治虫の『来るべき世界』を始め、日本の大衆文化、小説、映画、音楽のさまざまなシーンや事例も参照しており、現代を生きる誰もが無関心ではいられないテーマを扱っている。キービジュアルは漫画家の五十嵐大介が手掛けていることからも、アート好きに限らずより広く開いていきたいという芸術祭の意図を感じる。

まずはフール・アル・カシミ芸術監督と、パフォーミングアーツ部門キュレーターの中村茜の対談から、『あいち2025』の本気に触れてみたい。

INDEX

戦後80年。戦争は現在進行形で続いている

—まずは全体のコンセプト「灰と薔薇のあいまに」についてお伺いさせてください。

アル・カシミ:掲げたコンセプトはとても重いと言われますが、それは今の世界自体の空気の重さなのだと思います。「灰と薔薇」というアドニス(※)の言葉を引用したのは、すごく詩的な表現だったからです。つまり過去には、環境と人間はいい関係を築くことができていたかもしれない。でも、それを現在は破壊し続けている。そして、すべてが破壊し尽くされた後でも、何か新しいものが生まれるんだということをアドニスは言っています。その点がすごく詩的ですよね。「あいま」というのは、現在のとても厳しい状況下において、その瞬間瞬間に、私たちはどう存在し得るのかという問題提起になると思いました。今回のテーマでは「人間と環境の関係」に焦点を当てていて、環境と共に生きているのか、あるいは対抗する形なのかという問題を扱っています。それは、パフォーミングアーツのプログラムも同じです。

※1930年シリア北部ラタキア県生まれ、現代アラブ世界を代表する詩人。1955年シリア国民党弾圧にともない、党員とみなされて6か月間投獄された後、レバノンへ移住。その後フランスへ亡命し、在住。アラビア語で詩を書き続け、世界各国の言語で翻訳されている。

モダニズムの詩人アドニスは、1967年の第3次中東戦争の後、アラブ世界を覆う灰の圧倒的な存在に疑問を投げかけ、自身を取り巻く環境破壊を嘆きました。アドニスの詩において、灰は自然分解の結果生じるものではなく、人間の活動による産物、つまり無分別な暴力、戦争、殺戮の結果なのです。環境に刻まれた痕跡を通して戦争を視覚化することで、アドニスは、直接的な因果関係や現代的な領土主義の理解ではなく、地質学的かつ永続的な時間軸を通して戦争の遺産を物語ります。したがって、アドニスにとってそれはただ暗いばかりではありません。消滅の後には開花が続くからです。

この感情は、再生と復活のためには必ず破壊と死が先行するということ、そして人類の繁栄のためには、恐怖を耐え忍びながらその道を歩まなければならないという、一般的な心理的概念を表しています。アドニスは、希望と絶望の感情と闘いながら、新たな未来、現在と過去に結びつく恐怖から解放された未来を思い描きます。戦争を国家、民族、部族、人間中心的なものよりも、集合体としての環境という視点から理解しようとすることで、アドニスは戦争の多様な顔を強調します。すなわち、人類が引き起こした戦争、地球に対する戦争、私たち自身の内なる戦争、他者との戦争、ヒエラルキー・服従・抑圧・飢饉・飢餓・搾取をめぐる象徴としての戦争、資源とエネルギーをめぐる戦争、所有権や著作権をめぐる戦争、希望・夢・想像力をかけた戦争などです。

国際芸術祭「あいち2025」公式サイトより。続きはこちらhttps://aichitriennale.jp/outline/index.html

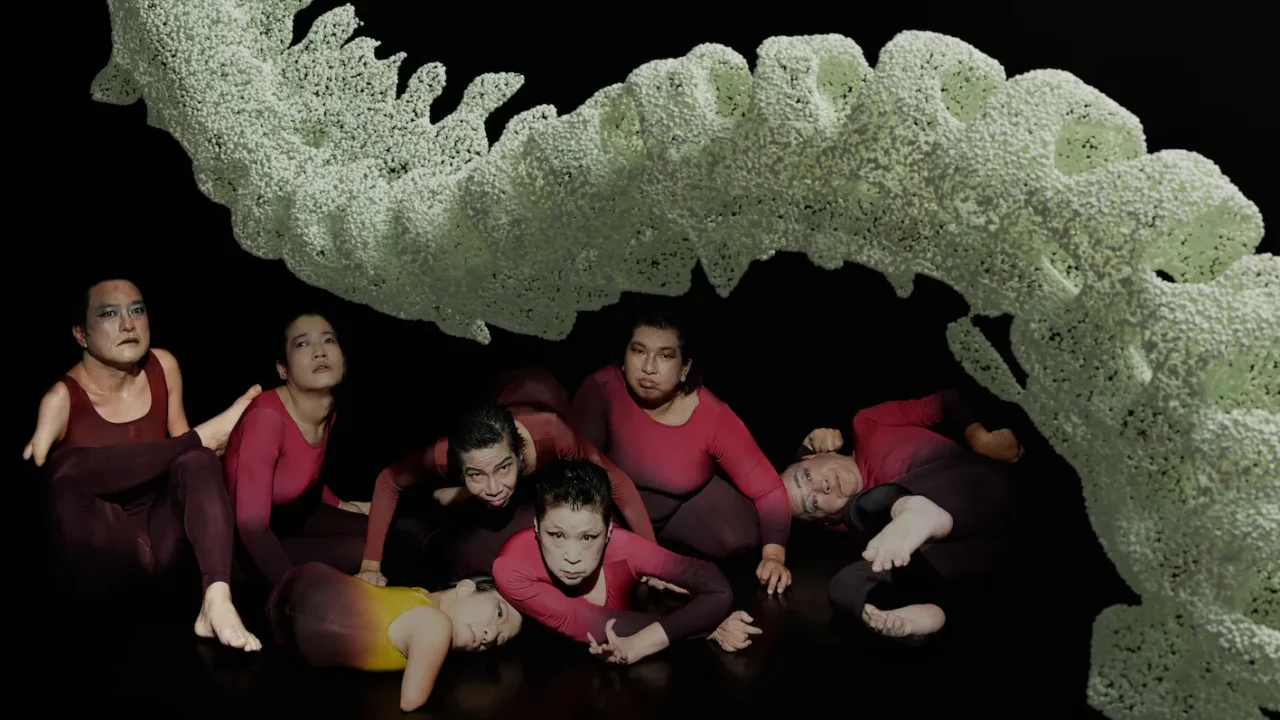

アル・カシミ:例えば、ダンスカンパニーのブラック・グレースは植民地主義や土地の支配の問題を扱っています。コンゴ民主共和国出身の振付家 / 演出家 / ダンサーであるフォスタン・リニエクラは「restoration(返還)」について。つまり植民地化でいろいろなものが奪われてきて、それを返還するというプロセスを扱っています。また、アラブ圏のコンテンポラリーダンス界における代表的なデュオであるセルマ&ソフィアン・ウィスィは人間と動物の関係、音響インスタレーションの先駆者として注目されているクォン・ビョンジュンは人間と環境との関係を深く見つめています。

シャルジャ美術財団理事長兼ディレクター / 国際ビエンナーレ協会(IBA)会長。アラブ首長国連邦をはじめ中東、そして世界中のアートを繋ぐ支援者として、2009年にシャルジャ美術財団を設立し、現在は理事長兼ディレクターを務める。新たな試みやイノベーションの支援に情熱を注ぎ、国際巡回展をはじめ、レジデンス・プログラム、コミッション・ワークや制作助成、パフォーマンスや映画のフェスティバル、建築物の調査や保存、幅広い年齢層に向けた教育プログラムまで、同財団の活動領域を広げてきた。『第6回シャルジャ・ビエンナーレ(2003)』の共同キュレーターとなって以来、同ビエンナーレのディレクターを務め、2023年の『第15回シャルジャ・ビエンナーレ』のキュレーターに就任。また、2017年には国際ビエンナーレ協会会長に選出された他、シャルジャのアフリカ・インスティテュート会長や建築トリエンナーレ会長兼ディレクターとしても活動。過去にはMoMA PS1(ニューヨーク)やユーレンス現代美術センター(北京)などのボードメンバーも歴任。

中村:今回の作家選出にあたって国際的なプログラムは主にフール(・アル・カシミ)さん、日本やアジアの作家のリサーチは私が担当しました。日本やアジアという立場から今回のテーマに基づいて自然や環境の破壊について考え、人間の存在を扱える作品に思いを巡らせました。

東京都生まれ。日本大学芸術学部在籍中より舞台芸術に関わる。2004年から2008年までSTスポット横浜プログラムディレクター、2006年株式会社precogの立ち上げに参画、2008年より同社代表取締役。2016年から2018年までアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のグランティとしてバンコクとニューヨークに滞在。現代演劇、コンテンポラリーダンスのアーティストやカンパニーの国内外の活動をプロデュースするとともに、サイトスペシフィックなフェスティバルや領域横断的な人材育成事業、動画作品をバリアフリーと多言語で配信するプラットフォーム事業などを手掛ける。海外ツアーや共同制作のプロデュース実績は30カ国70都市に及ぶ。2012年から2014年まで国東半島アートプロジェクト及び国東半島芸術祭(国東半島芸術祭実行委員会主催)パフォーミングアーツプログラム・ディレクター。2019年、True Colors Festival ~超ダイバーシティ芸術祭~(日本財団主催)アソシエイトディレクター兼副事務局長。2020年、アクセシビリティに特化したオンライン劇場「THEATRE for ALL」統括プロデュース。令和3年度(第72回)文化庁芸術選奨・文部科学大臣賞新人賞【芸術振興部門】受賞。

中村:たとえば、メンバー全員が身体障がい者のパフォーマンス集団である態変は、人間の存在を自然の一部として捉え、優生思想や能力主義に抵抗する、身体そのものの価値を作品化しています。同時に、日本は、帝国主義時代に、アジア各地に対する加害者側の立場であり、現在でも沖縄や北海道等を巡って複雑な問題を抱えています。そうした罪の意識やポストコロニアルな意識は、いまの日本では非常に曖昧に消費され続けていますが、その曖昧さを超えられるような表現を考えたいと思いました。また、今年は戦後80年ですが、破壊の象徴としての戦争を語る時、日本では歴史の中のものとして教科書に載っているような存在になっています。でも、戦争は現在進行形で続いています。いかにして現在進行形の戦争と私たち日本人の間に対話を生み出せるのかも意識しました。

アル・カシミ:日本の記者会見で「日本には戦争はありませんからね」と言われて驚いたのを思い出しました。今、その時点ではなかったとしても過去の戦争は今の日本とつながっているはず。何故、そういう風に考えられないのかと思いました。

中村:本当にそう思います。AKNプロジェクトが取り組んでいる喜劇 『人類館』も同じです。現在、大阪・関西万博が開催されていますが、1903年に同じ大阪で開催された万博(第5回内国勧業博覧会)で、アイヌや沖縄、朝鮮などを含む世界各地の人を展示した『学術人類館』が、抗議などの問題に発展したという人類館事件(※)を機に書かれた戯曲がベースになっています。「人類館」という作品の誕生から40年余りが経ち、現代にとっていかにアクチュアルなものとして作品を提示できるか挑戦しています。

アル・カシミ:愛知万博(愛・地球博)から20年で、戦後80年。振り返るにはいい時期なのかもしれませんね。