ゲームデザイナー・小島秀夫は、1987年の『メタルギア』から2025年時点での最新作『デス・ストランディング』まで、多様で革新的な数々の作品を世に送り出してきた。その影響は、ゲーム業界はもちろんのこと、広くメディア、映像、芸術分野にまで及ぶ。ゲームクリエイターで「第四境界」の総監督である藤澤仁も、そんな小島から大きな影響を受けた一人だ。藤澤が、自身の思い出と想いを交えながら、小島の革新性と功績について綴る。

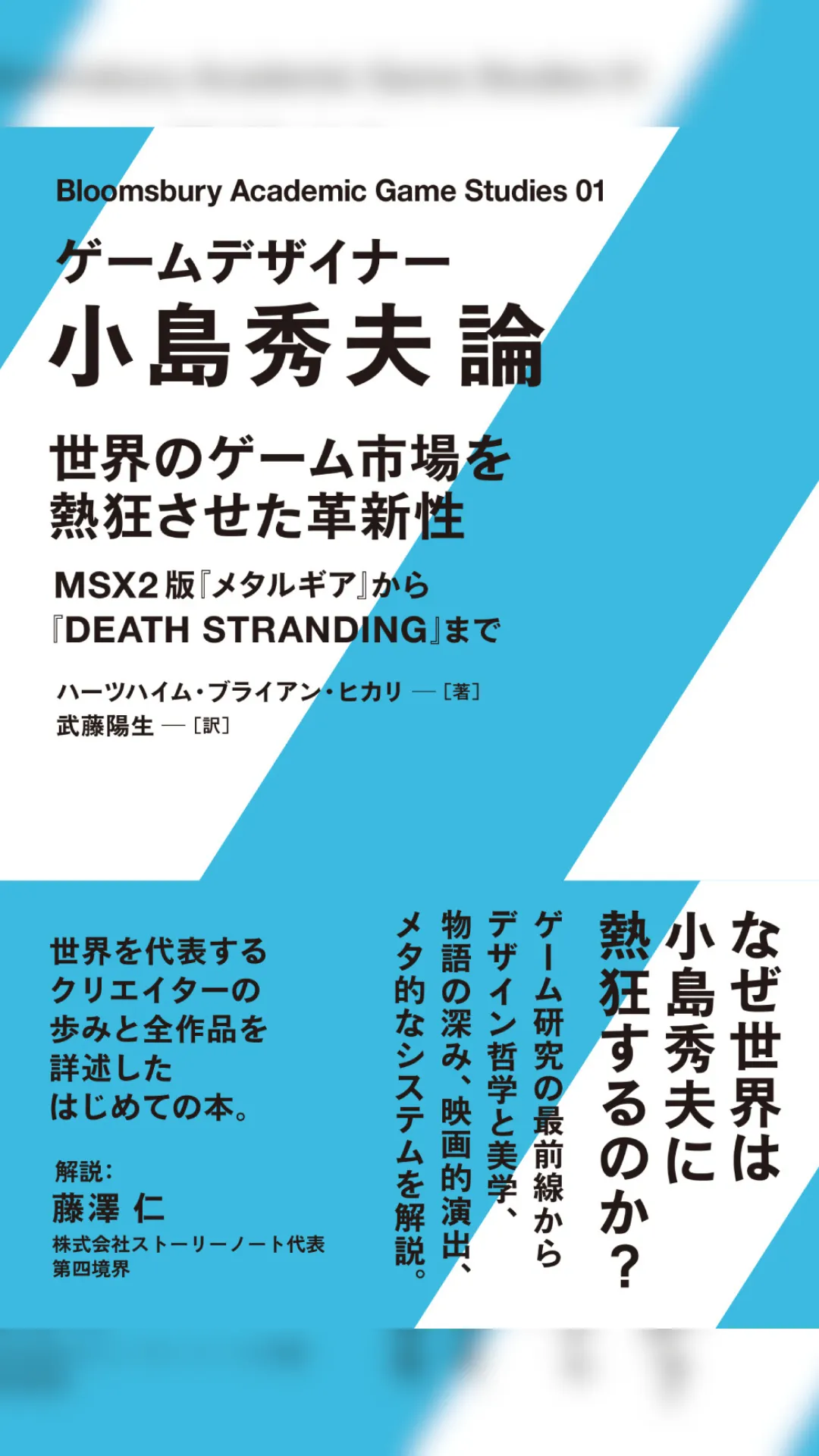

※本稿は、小島秀夫の歩みと全作品を詳述した書籍『ゲームデザイナー 小島秀夫論』(DU BOOKS)に掲載された「解説 破壊ではなく設計のためのメタ表現 ──小島秀夫監督へ(藤澤仁)」の一部を抜粋して掲載したものです。

INDEX

『メタルギア』の小島秀夫と『ドラゴンクエスト』の藤澤仁の出会い

2009年、小島秀夫監督がゲーム・デベロッパーズ・チョイス・アワードの生涯功労賞を受賞され、日本のクリエイターたちでそれをお祝いするパーティーが催された。

メディアの方のご厚意で、まだ駆け出しだった僕も、その席に加えていただいた。その日、初めてお会いした小島監督は、当時の僕にとってはただひたすら仰ぎ見るばかりの存在で、緊張のあまり、まともな挨拶すらできなかった。

パーティーは、著名なクリエイターたちが勢揃いし、賑やかな雰囲気に包まれていた。当時はまだ『ドラゴンクエストIX』が世に出たばかりで、そういう場に慣れていなかった僕は、恐らく完全に浮いていたのだろうと思う。ようやく話しかけてくれた人は、なぜか痛烈な皮肉を僕に浴びせて去っていった。時間が経つほど、その場にいるのがいたたまれない気持ちになったことをよく覚えている。

そんなとき、ふとメインテーブルに目をやると、小島監督と視線が合った。驚いた僕に、監督は笑顔で手招きをしてくれた。慌てて駆け寄ると、恐縮しきっていた僕の様子を見て、隣の席を引き、座るように促してくれた。そして、少し関西訛りのある柔らかな口調で、こう言ってくれた。

「藤澤さんのこと、聞いてますよ。『ドラクエ』で、いい仕事をされた方だって」

たぶん、反対側の隣にいたメディアの方が、僕のことを紹介してくださったのだろう。僕はその言葉にすっかり舞い上がってしまって、それに対して何と答えたのか、それから何を話したのかも、ほとんど覚えていない。

ただ、この短いやりとりの最後に小島監督がかけてくれた言葉だけは、あれから16年が過ぎた今でも、忘れがたく心に焼きついている。

1997年より『ドラゴンクエスト』シリーズのシナリオ制作に参加。以降17年間、多くの関連タイトルに関わり、ナンバリングタイトルとなる『Ⅷ』から『Ⅹ』では堀井雄二氏の右腕としてシリーズディレクターを務めた。2018年に株式会社ストーリーノートを設立。多くのゲーム、漫画、映像作品の物語を担当する。2019年、小説『夏の呼吸』上梓。2020年にARG作品『Project:;COLD』の総監督を務めたことがきっかけとなり、2024年にARGブランド『第四境界』を立ち上げ。『人の財布』や『人の給与明細』をはじめとした『人の~シリーズ』、『かがみの特殊少年更生施設』など「誰も見たことがない物語表現」の追求を続けている。

INDEX

小島が仕掛けた「パッケージの裏を見る」という、大胆なメタ表現

僕はいま「第四境界」というARGブランドを率いている。ARG──代替現実ゲームとは、現実と虚構の境界を意図的にあいまいにし、プレイヤーを物語の中に巻き込んでいく手法だ。ある意味では、メタ表現の最前線ともいえる。

ARGはまだ未成熟なジャンルで、世界的に見ても長期的に成功している事例はほとんどない。あたかも打ち上げ花火のように一瞬の熱狂で終わってしまうことが多く、定着が著しく難しいジャンルだ。僕たちは「第四境界」という名のもとで、このジャンルを持続可能なかたちで世の中に根付かせようと、日々様々な模索を続けている。代表作には、『人の財布』、『かがみの特殊少年更生施設』、『事故物件鑑定士試験』などがある。

持ち主が存在するという設定の「人の財布」を購入するところから、ゲームへの参加が始まる。財布の中身から連想されるキーワードをインターネットで検索することで作中の登場人物とコミュニケーションを取ることができる、リアリティと没入感が高い一種の謎解きゲーム。

とある少年院のウェブサイトを舞台に、隠された謎や施設の闇を解き明かしていくという、リアルとオンラインを行き来する体験型ミステリーゲーム。

メタ表現というと、かつてはそれだけで「亜流」「異端」のような評価を受けがちだった。叙述トリックの小説がそうであるように、物語の前提が天と地ほどもくつがえるような表現は、王道からは逸脱したものとして扱われてきた。だが近年、その立ち位置は変わりつつある。

10年ほど前からだろうか。物語の中にメタ的な仕掛けや視点を取り入れることが、むしろ物語に新しい視点を与える手法として受け入れられ始めた。ひとつの作品世界に正面から没入するだけでなく、そこから一歩引いたところにある構造や位置関係にも目を向ける。メタ表現は、そうした視点の切り替えを可能にする装置なのだ。

この装置は、作品と鑑賞者との関係を一度分解し、再構築するものだ。ただ物語にのめり込むだけでは見えない「舞台そのものの意味」や「語り手の立場」などが浮かび上がってくる。メタ表現とは、物語の奥行きであると同時に、その物語を通して「その世界における現実の在り方」さえも書き換えてしまえる可能性を持っている。

特に、ビデオゲームというメディアは他の物語ジャンルに比べ、プレイヤーが自らの行動で物語を推し進めるという点で、より強くメタへの意識を喚起しやすい。物語が一方通行ではなく、双方向的な体験になることで、プレイヤーはごく自然に「語りの構造」にまで関与してしまう。小島作の数々が示してきたのは、まさにその能動性に応えるための構造だった。

『メタルギア ソリッド』におけるメリルとの無線通信──ゲーム内ではなくパッケージの裏にその周波数が記されていたあの仕掛け。サイコ・マンティスとの戦いで、コントローラーを1P側から2P側に差し替えないと勝てなかったあの演出。それらは単なる意外性の演出にとどまらず、「あなたは今、このゲームの世界の中にいるんですよ」とささやきかけるような効果を持っていた。

当時の僕は、その大胆な発想に驚きつつも、心のどこかで「本当にこれをやっていいのか」という不安も同時に覚えていた。王道作品でありながら、あえてそこから逸脱するような手法。パッケージの裏を見よという仕掛けは、もはやゲームの在り方、その枠組みさえも取り払おうとする無謀な挑戦のように思えた。

小島秀夫監督作品に共通する要素。

それは膨大な量の資料と綿密な取材をベースに行う、世界観の構築だ。本作に登場するハイテク兵器・銃火器の設定は、最新の軍事情報をもとに考証された。

さらに、北米でのベースキャンプ。軍事基地、核施設などへの取材。射撃等の実地訓練。20世紀のゲーム制作としては、異例ともいえる多くの取材を敢行した。

この一切の妥協を許さない姿勢。これにより従来のゲームには無かった重厚な臨場感を生み出し、リアルで独特な近未来世界の創造に成功している。しかしこの姿勢は、いったいどこから来るのだろうか?

ただ殴り合うだけがゲームではない。エンタテインメントとは暇をつぶすだけの選択肢ではない。真の娯楽とは、楽しんだ後に心に何かが残るもの。それが小島秀夫監督がゲーム創りを行う上での信念である。

だからこそ戦争を徹底的に調査・分析した。そこから見えてきたもの…それは幸せの為にあるべき科学が、戦争を支えているという悲劇だった。

クローン、ナノテクノロジー、ハイテク兵器、そして核技術。20世紀最大の恐怖と言われた「核兵器の脅威」、21世紀初頭の「テロリズムの台頭」。

綿密な取材で集められた断片を、ゲームの世界観として構築していく。つなぎ合わされた断片は、段々とゲームの中でリアリティを発揮してくる。その濃密なリアリティをゲームを通じて体験した時、遊んでくれた人の心の中に何かが残って欲しい。KONAMI『メタルギア ソリッド』公式サイトよりhttps://www.konami.com/mg/archive/mgs/about_mgs/am04.html

INDEX

第四境界が小島秀夫に学んだ、プレイヤーとの関係性の設計

しかし今になって考えれば、浅慮なのは僕の方だった。小島監督の意図は、「破壊」ではなく「設計」だったのだ。多くのメタ表現が「第四の壁を壊す」という言い方をされる一方で、小島作品はむしろそこに「もうひとつの領域」を築こうとしていた。現実とフィクションの間に、安易には越境できない境界線を引き、そのうえで両者を響き合わせる。そうすることで、作品の品位を保ちながらも、プレイヤーとの関係性を絶妙なバランスで再設計していた。

それは、物語の外側にいるプレイヤーに語りかけるのではなく、プレイヤーが物語の中に「気づかずに入り込んでいる」という体験をもたらす。つまり、メタであることを前面に出すのではなく、あくまで没入の一部として機能させる。その絶妙なバランス感覚こそが、小島監督の作品におけるメタ表現の巧みさだったように思う。

僕たち「第四境界」が描こうとしているのも、まさにその中間領域──現実と虚構の間に立ち上がる、新たな接続点だ。そこに登場するキャラクターたちは、ときに現実の参加者に声をかけ、参加者はある瞬間から自分が物語の一部になっていたことに気づかされる。

こういった表現手法は、誰かから影響を受けて始めたものではなかった。だがあるとき、ふと気づいたのだ。──これは、小島監督がやっていることと、同じなのではないかと。

第四の壁を壊すのではなく、その壁の向こう側に人の気配を感じさせること。あるいは、境界線そのものをひとつの作品として作り上げていくこと。本書でも詳述されるように、小島監督は、ゲームという形式の中で、それを最も繊細に、最も豊かにやってのけた人だった。メタ表現とは、決して「すべてを揶揄するための視点」ではない。むしろそれは、表現を通じて築かれる「両者の関係性」をもう一段深く掘り下げるための、ひとつの視座でもある。自分がプレイヤーであることを忘れたとき、ふとその境界を思い出させてくれる。それは没入を妨げるものではなく、かえってその深度を深める作用を持つのだ。

僕自身も、かつてARGの初期作品でメタ表現を試みたとき、それが単なる「意外性狙いのトリック」として捉えられ、誤解されてしまったことがある。演出意図を十分に伝えきれなかった自分の力不足を感じつつ、それでもやはり、物語の境界に触れようとする試みはやめられなかった。なぜなら、そこにしか描けない物語があると、強くそう信じているからだ。