INDEX

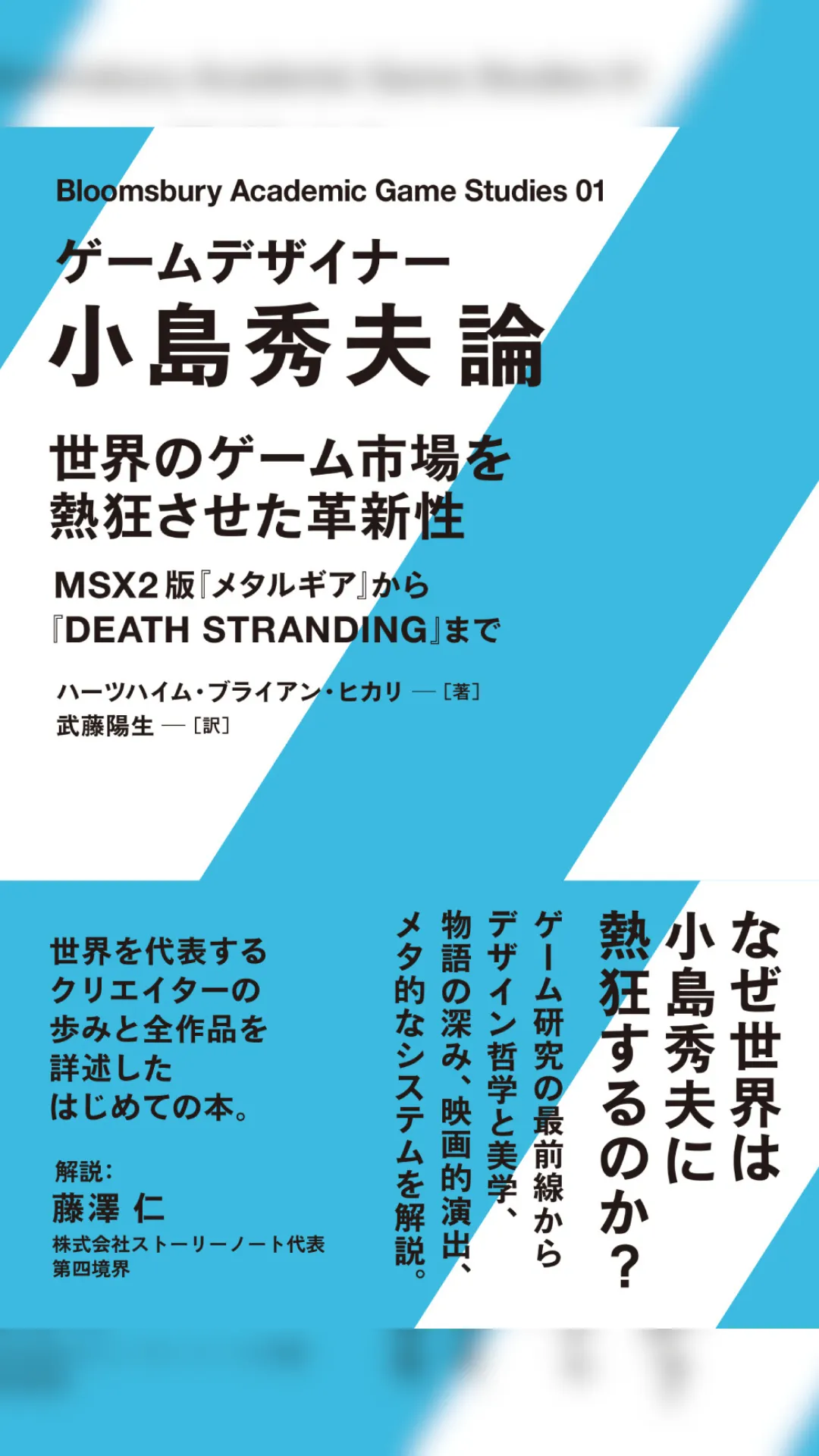

小島が仕掛けた「パッケージの裏を見る」という、大胆なメタ表現

僕はいま「第四境界」というARGブランドを率いている。ARG──代替現実ゲームとは、現実と虚構の境界を意図的にあいまいにし、プレイヤーを物語の中に巻き込んでいく手法だ。ある意味では、メタ表現の最前線ともいえる。

ARGはまだ未成熟なジャンルで、世界的に見ても長期的に成功している事例はほとんどない。あたかも打ち上げ花火のように一瞬の熱狂で終わってしまうことが多く、定着が著しく難しいジャンルだ。僕たちは「第四境界」という名のもとで、このジャンルを持続可能なかたちで世の中に根付かせようと、日々様々な模索を続けている。代表作には、『人の財布』、『かがみの特殊少年更生施設』、『事故物件鑑定士試験』などがある。

持ち主が存在するという設定の「人の財布」を購入するところから、ゲームへの参加が始まる。財布の中身から連想されるキーワードをインターネットで検索することで作中の登場人物とコミュニケーションを取ることができる、リアリティと没入感が高い一種の謎解きゲーム。

とある少年院のウェブサイトを舞台に、隠された謎や施設の闇を解き明かしていくという、リアルとオンラインを行き来する体験型ミステリーゲーム。

メタ表現というと、かつてはそれだけで「亜流」「異端」のような評価を受けがちだった。叙述トリックの小説がそうであるように、物語の前提が天と地ほどもくつがえるような表現は、王道からは逸脱したものとして扱われてきた。だが近年、その立ち位置は変わりつつある。

10年ほど前からだろうか。物語の中にメタ的な仕掛けや視点を取り入れることが、むしろ物語に新しい視点を与える手法として受け入れられ始めた。ひとつの作品世界に正面から没入するだけでなく、そこから一歩引いたところにある構造や位置関係にも目を向ける。メタ表現は、そうした視点の切り替えを可能にする装置なのだ。

この装置は、作品と鑑賞者との関係を一度分解し、再構築するものだ。ただ物語にのめり込むだけでは見えない「舞台そのものの意味」や「語り手の立場」などが浮かび上がってくる。メタ表現とは、物語の奥行きであると同時に、その物語を通して「その世界における現実の在り方」さえも書き換えてしまえる可能性を持っている。

特に、ビデオゲームというメディアは他の物語ジャンルに比べ、プレイヤーが自らの行動で物語を推し進めるという点で、より強くメタへの意識を喚起しやすい。物語が一方通行ではなく、双方向的な体験になることで、プレイヤーはごく自然に「語りの構造」にまで関与してしまう。小島作の数々が示してきたのは、まさにその能動性に応えるための構造だった。

『メタルギア ソリッド』におけるメリルとの無線通信──ゲーム内ではなくパッケージの裏にその周波数が記されていたあの仕掛け。サイコ・マンティスとの戦いで、コントローラーを1P側から2P側に差し替えないと勝てなかったあの演出。それらは単なる意外性の演出にとどまらず、「あなたは今、このゲームの世界の中にいるんですよ」とささやきかけるような効果を持っていた。

当時の僕は、その大胆な発想に驚きつつも、心のどこかで「本当にこれをやっていいのか」という不安も同時に覚えていた。王道作品でありながら、あえてそこから逸脱するような手法。パッケージの裏を見よという仕掛けは、もはやゲームの在り方、その枠組みさえも取り払おうとする無謀な挑戦のように思えた。

小島秀夫監督作品に共通する要素。

KONAMI『メタルギア ソリッド』公式サイトよりhttps://www.konami.com/mg/archive/mgs/about_mgs/am04.html

それは膨大な量の資料と綿密な取材をベースに行う、世界観の構築だ。本作に登場するハイテク兵器・銃火器の設定は、最新の軍事情報をもとに考証された。

さらに、北米でのベースキャンプ。軍事基地、核施設などへの取材。射撃等の実地訓練。20世紀のゲーム制作としては、異例ともいえる多くの取材を敢行した。

この一切の妥協を許さない姿勢。これにより従来のゲームには無かった重厚な臨場感を生み出し、リアルで独特な近未来世界の創造に成功している。しかしこの姿勢は、いったいどこから来るのだろうか?

ただ殴り合うだけがゲームではない。エンタテインメントとは暇をつぶすだけの選択肢ではない。真の娯楽とは、楽しんだ後に心に何かが残るもの。それが小島秀夫監督がゲーム創りを行う上での信念である。

だからこそ戦争を徹底的に調査・分析した。そこから見えてきたもの…それは幸せの為にあるべき科学が、戦争を支えているという悲劇だった。

クローン、ナノテクノロジー、ハイテク兵器、そして核技術。20世紀最大の恐怖と言われた「核兵器の脅威」、21世紀初頭の「テロリズムの台頭」。

綿密な取材で集められた断片を、ゲームの世界観として構築していく。つなぎ合わされた断片は、段々とゲームの中でリアリティを発揮してくる。その濃密なリアリティをゲームを通じて体験した時、遊んでくれた人の心の中に何かが残って欲しい。