INDEX

我々の中の「平家」とは。管啓次郎と安東嵩史が「近代の病」を語る第三夜

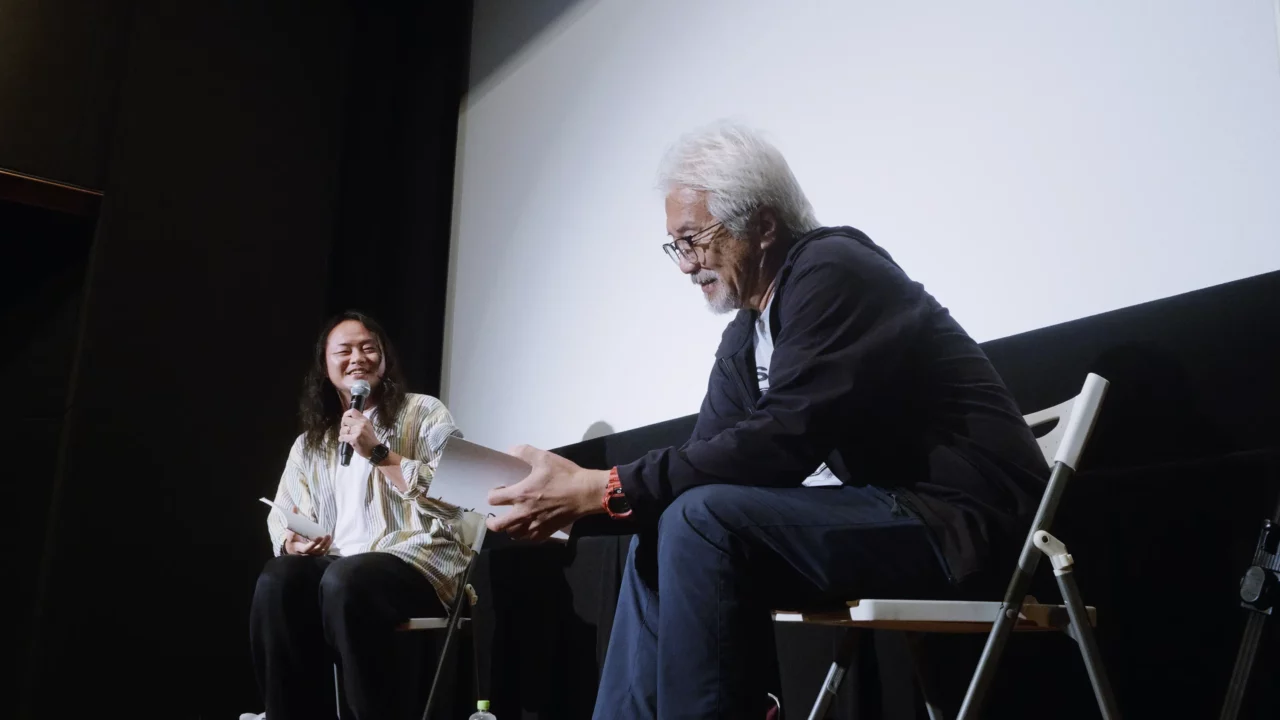

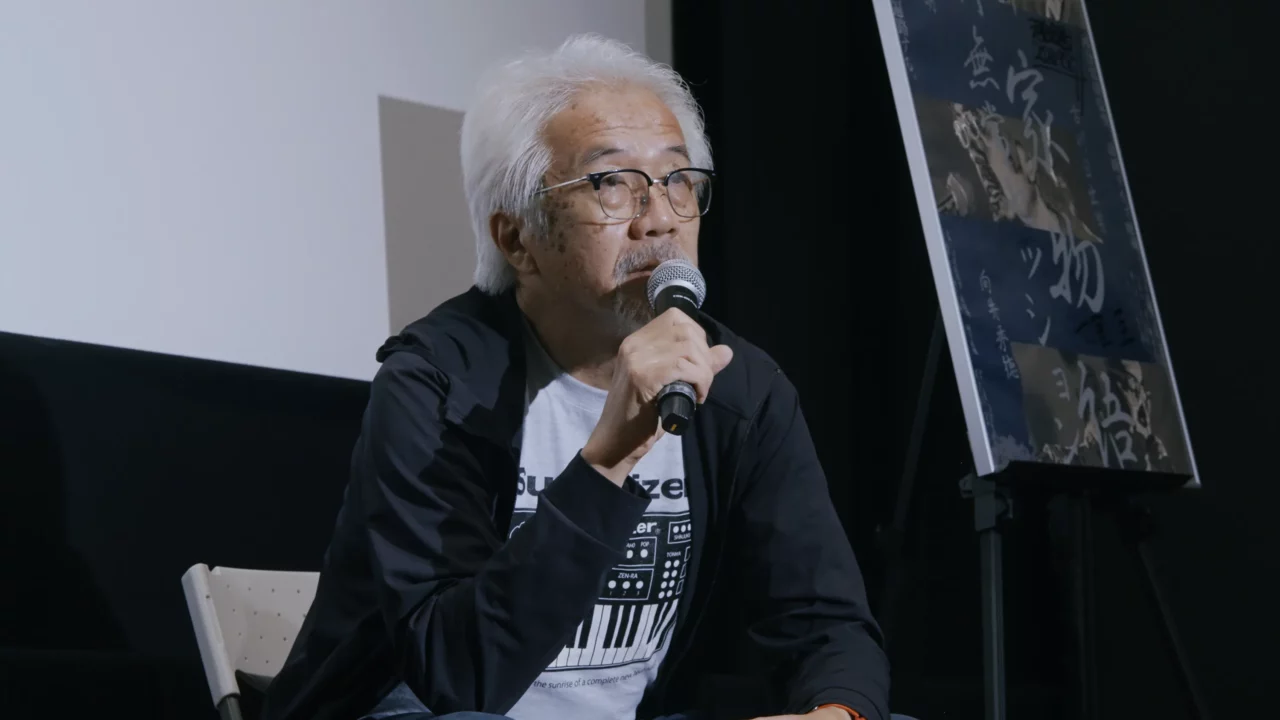

第三夜に登壇したのは、会場で販売する本作の副読本への寄稿者であり、古川と数々の朗読パフォーマンスをともにしてきた比較文学者・詩人の管啓次郎と、同書の企画・編集を務めた安東嵩史。「<落人>たちの群島、あるいはその想像力」を主題に据え、人間が繰り返す負の歴史、蹂躙された人々にとっての物語の必要性を照射した。

安東は「管さんに原稿をお願いした時に『落人の話を書いてください』と依頼したんです」と切り出し、源氏に敗れて流れ着いた平家の落人たちによって拓かれたと伝わる、ある集落について紹介。「本当にその通りかもしれないし、そうじゃないかもしれない。『平家の落人』というのは想像力を掻き立てる、非常に魅力的な物語でもありますが、きっと単なるファンタジーではない。鎌倉時代だけでなく室町から戦国を挟んで江戸時代と、ずっと現世の権力者は源氏や執権北条氏のようにその政治的な流れを汲むものという世が続く中で、『自分たちは平家なんだ』という思いが、日本列島の各所で色んな形で孤立して暮らしを営んでいる人たちを守ってきたのもしれない」と話した。

さらに、「土地の歴史というものは、余所者を排除する、もしくは余所者として排除されることで、語られ始めることがあると思うんです。その中で、何処からかやってきた余所者を自分たちの中心に据えて語り始めるということ。これはやっぱり興味深いですよね」と述べた。

管は、「孤立している人たちが『自分たちが生きていることの根拠』を求める時に、何かの物語が必要になる。その物語として一番手に入りやすかったのが、色んな形でメディア化される以前の、人間が『声の物語』として伝えてきた『平家物語』だったんじゃないかと思います」と語った。

また、「平家は敗者であり、歴史の中で取り残されていった人たち。それを自分たちのアイデンティティとして、『平家の落人』ということを語っていくというのはわかりやすい構図です。でも僕は、『本当の敗者』とは我々全員のことなんじゃないかと思っています。明治以降のごく単純化した『殖産興業』『富国強兵』といった言葉に表されているような国家の方針で、男女問わず貧しい人たちの子供の命が使い捨てにされた。そういった歴史をすっかり忘れて、『辺野古の海を埋め立てたっていいじゃない』『道路を作ればいいじゃない』『リニア新幹線作ればいいじゃない』『何やったっていいじゃない』といったことを繰り返している。全く変わっていない。僕は東日本大震災が起きた時『何か変わるんじゃないか』って思った。けど、実感がない。そして究極は、みんな『平家の人』になっていくんじゃないかと」と本心を打ち明けた。

安東は「過去を消し去って現在性のみに依拠する、つまり記憶喪失であることがあたかも正しいことであるかのような近現代において、『過去から現在に連なる記憶を保持している』ということは、いわばこの物語における平家の人々の立場に近接していくということなんですよね。『これはおかしいんじゃないか』とか『この風潮には乗れないぞ』とか、それぞれの中の『平家性』みたいなものがそこに立ち現れてくる」と繋ぐ。

最後に管は「その記憶喪失に迎合するような形になってしまったものたちっていうのは、実はすごく悲しんだかもしれない。この映画は、そういったものに触れられる力があったと思うんですよね。それはパフォーマンス自体もそうだし、河合くんが撮った映像もそうだし、人間世界を超えて、人間世界に放たれている非常に大きな循環の中の劇を見せてくれている」と本作を称賛した。