グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。

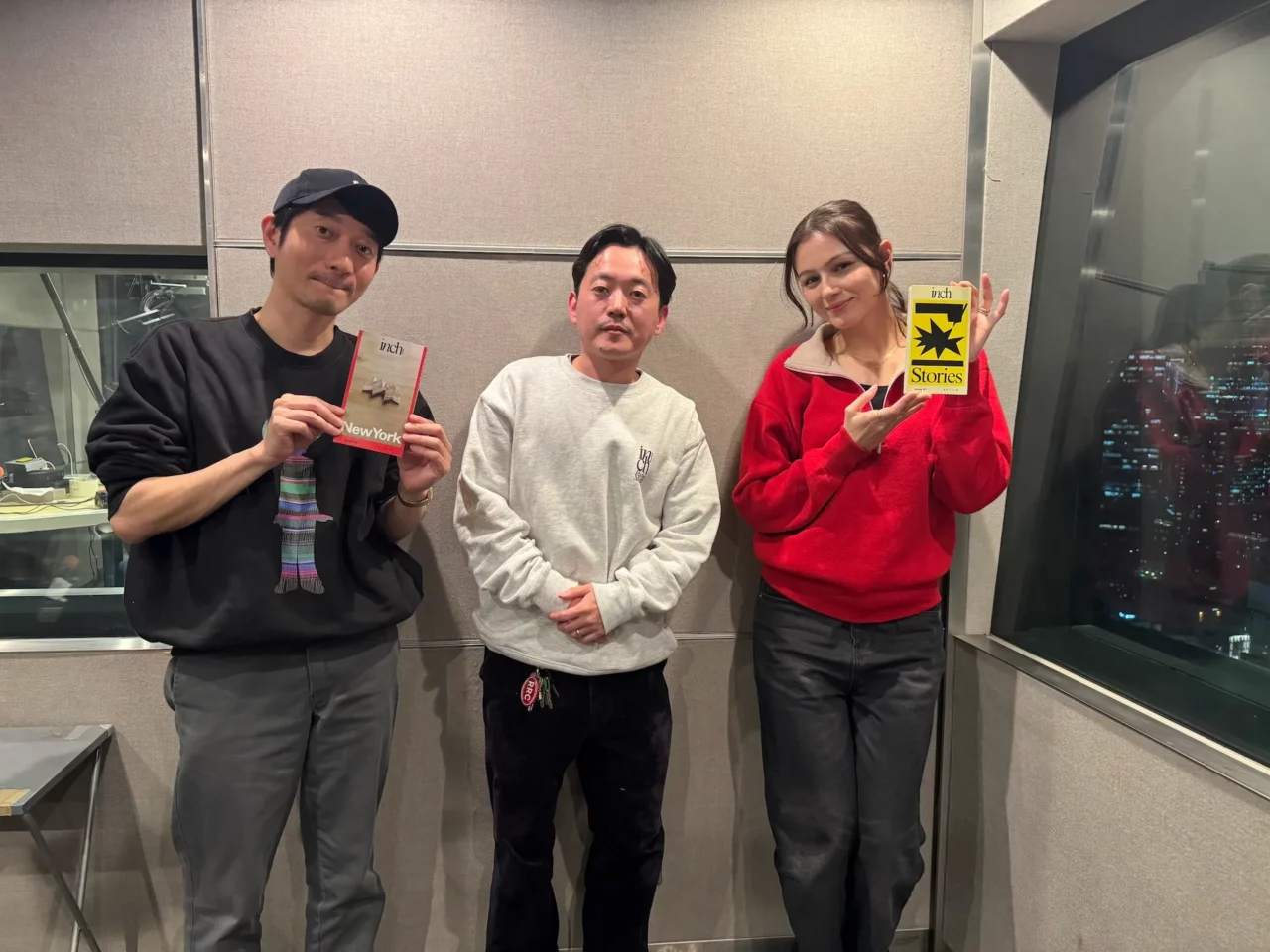

2月18日は、映像ディレクターの菊池謙太郎さんからの紹介で、『inch magazine』の菅原祐樹さんが登場。『inch magazine』で扱った過去の特集や、雑誌を作ろうと思ったきっかけなどについて伺いました。

INDEX

「カルチャーを通して、社会を考える」をテーマに、『inch magazine』を発刊

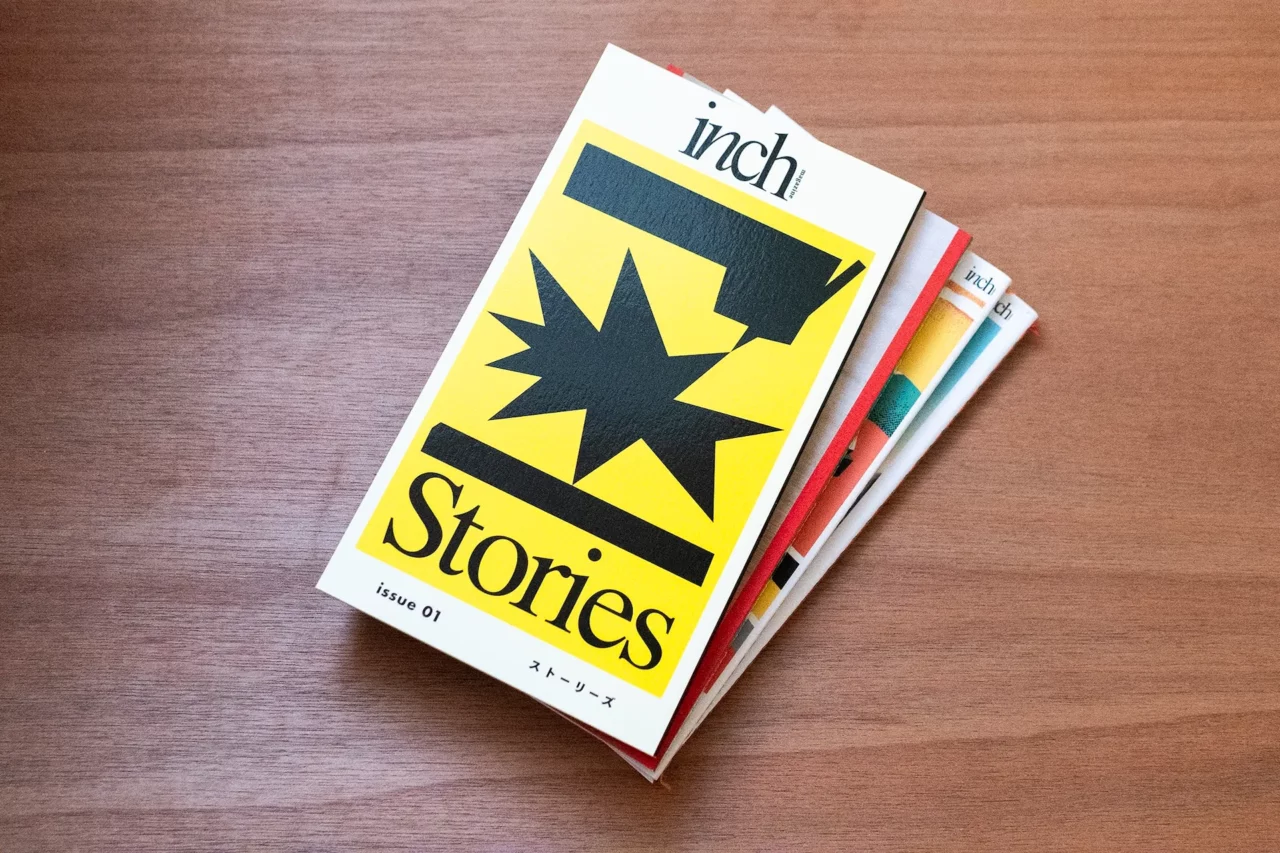

Celeina(MC):菅原さんは、インディペンデントの雑誌『inch magazine』を作られています。実際にスタジオにもお持ちいただきました。

タカノ(MC):装丁が格好良すぎないですか。

Celeina:形も短冊形でユニークですよね。

菅原:『inch magazine』という名前が、7インチレコードから来ているんです。「レコードをカットするように、軽やかにその時代の雑誌として切り取ろう」というテーマで始めました。

タカノ:そうなんですね。持ち運びもしやすそうな形です。電車とかで『inch magazine』を開いてドヤりたいくらい格好いいです。海外の雑誌のような雰囲気もありますね。

菅原:ありがとうございます。

Celeina:こちらはどんなテーマの雑誌なんですか?

菅原:テーマは「カルチャーを通して、社会を考える」です。音楽とか映画とか小説とか、そういった作品に込められたメッセージや、社会との接点を読み解いたり、解説したりするような内容になっています。

1号目では、Black Lives Matterを取り上げました。コロナ禍に、ミネアポリスで黒人男性のジョージ・フロイドさんが警察官に足で首を圧迫されてしまうという事件があったんですけども、それをテーマに人種問題を考えようという特集をやりました。 2号目では「ニューヨーク特集」をやったんですけれども、今の中東の混乱が大きくなるきっかけになった、20年前の9・11の同時多発テロを取っ掛かりに、戦争とカルチャーという観点から、ニューヨークについて考えようという内容になりました。

タカノ:すごく大事なことですよね。こういったデザインやサイズ感だと、ちょっと重たいテーマでも割とすっと入り込んで読めそうだなと思います。

菅原:そうですね。2号目の「ニューヨーク特集」では、イラク戦争に実際に行った帰還兵の方に取材をしたんですが、その方は戦争から帰ってきて、トラウマを抱えていらっしゃって。米軍のミリタリージャケットを集めて切り刻んで、それを和紙のような形にした「コンバットペーパー(Combat Paper)」という紙があるんですね。そこに米軍兵の退役軍人の人たちが自分たちの物語を書いて、トラウマを癒すという活動をされている方がいるんです。

ミリタリーファッションってクールなファッションとして定着していると思うんですけれども、それは何故かというと戦争があるからで。そういったカルチャーと社会問題の関係について紐解こうとしています。

タカノ:古着屋さんなどにミリタリーファッションが置いてありますけれども、一歩踏み込んで、その奥にある背景について考えるきっかけになるというか。

菅原:そうですね。考えるきっかけの1つになるといいです。

INDEX

『inch magazine』を作ったのは、ラップグループ「MONJU」の仙人掌の言葉がきっかけ

Celeina:そもそも、いつどんなきっかけで『inch magazine』を作ることになったんですか?

菅原:今は僕1人でやっていますが、最初は友人と始めました。あと「MONJU」というラップグループで活動する仙人掌さんという知り合いがいまして。2020年5月頃に一緒にご飯を食べていたら、ちょうどさっき言ったジョージ・フロイドさんの事件がニュースで流れてきて、ショックを受けたんです。日本でもソウルミュージック、ラップ、レゲエなどのカルチャーを独自に取り入れてきた歴史があると思うんですけど、ラッパーである仙人掌さんが、「ここで1回人種問題とか考えたらどうか」みたいなヒントをくれて、それでやってみることにしました。

仙人掌さんには、1号目に自伝的短篇『ゴーサムウェー』を寄せていただいています。母子家庭のあまり恵まれていない家庭環境の中で、いかにブラックミュージックやヒップホップと出会って救われたかというようなお話を書いてもらいました。

タカノ:なるほど。昨日の菊池謙太郎さんが出されている『LIFE HISTORY MIXTAPE 01』にもちょっと繋がるような感じもあっていいですね。

菅原:そうですね。少し近いかもしれないです。

INDEX

「西新宿パンティーズ」への取材がきっかけで、様々なカルチャーと社会との接続に着目するようになった

Celeina:「カルチャーを通して、社会を考える」をテーマに、『inch magazine』をされていると思うんですけど、このテーマに至った経緯はまた別であったんですか?

菅原:そうですね。僕はずっと雑誌の編集とかをやってきたんですが、一時期『VICE Japan』という割と事象の深いところに切り込んでいくWEBメディアでライターをやっていたんです。

Celeina:ディープに切り込んだメディアですよね。私もYouTubeで映像作品を拝見しておりました。

菅原:そうなんです。「西新宿パンティーズ」というクィアラップグループに取材させていただいたことがあるんですが、メンバーにゲイの方がいて。日本語のヒップホップとかラップの世界は、クラブシーンも含めて、マッチョな男性が強いそうなんです。なので、メンバーの方たちはゲイであることを隠しながら、それでも好きで、クラブイベントに関わっていたりしたそうです。あと、レゲエも男性的というか、同性愛嫌悪みたいな表現が多い音楽なんですが、そういったレゲエシーンにいたセクシャルマイノリティの方が、実は新宿二丁目でヒップホップとかレゲエのイベントを独自にやっていたという話を聞いて。

僕はカルチャーの1側面だけしか見てなくて、実はもっと色々な人が関わっていたりとか、社会との接続があったりするんだなということを知って、もう少し広い視野で、既存のカルチャーを見ようと思いました。

タカノ:なるほど。カルチャーを深掘りすると、戦争などの色々な過去の歴史や、差別を受けてきた人たちの背景、今社会で問題になっていることが見えてくるということに、クィアのラップクルーを取材して気がつかれたということでしょうか。

菅原:取材の時に聞いた言葉が本当にズキンときたというか。新宿二丁目のような場所でも、ラップイベントやレゲエイベントをやったりして活動されていると聞いて、全然見えてなかったな、こういう世界もあるんだなと気づいたという感じです。

タカノ:実際にアクションを起こして『inch magazine』も2号まで発行されているとのことですが、第3号は制作中ですか?

菅原:はい、今作っています。

Celeina:テーマなどお伺いできたりしますか?

菅原:イギリスの黒人の社会、ブラックブリティッシュをテーマにしようと考えています。黒人のカルチャーというとアメリカをイメージされることが多いんですけど、イギリスはジャマイカやアフリカなど、もともとイギリスの植民地だった国からの移民が多く、そういった方々が作っているドラマとか映画がすごく面白くて。例えばNetflixでやっている『トップボーイ』というドラマは、ギャングの抗争ドラマなんですけど、実はイギリスに渡ってきた人たちの構造的な差別などの社会問題を描いている結構奥深いドラマなんです。そういったイギリスの黒人社会をテーマに作っています。

Celeina:分厚い内容になりそうですね。引き続き活動を楽しみにしております。さあ、「FIST BUMP」はグータッチで繋ぐ友達の輪ということで、お友達をご紹介していただいています。どんな方をご紹介していただけますか?

菅原:代田橋駅前にある書店「バックパックブックス」店主の宮里祐人さんをご紹介します。

Celeina:明日は「バックパックブックス」店主の宮里祐人さんに繋ぎます。「FIST BUMP」、本日は『inch magazine』の菅原祐樹さんをお迎えしました。ありがとうございました。

GRAND MARQUEE

J-WAVE (81.3FM) Mon-Thu 16:00 – 18:50

ナビゲーター:タカノシンヤ、Celeina Ann