9月30日〜10月1日、長野県・ライジングフィールド軽井沢にて、新たなカルチャーイベント『EPOCHS 〜Music & Art Collective〜』が開催された。初日の模様はこちらの通り(「軽井沢で開催の新フェス『EPOCHS』(エポックス)の初日レポ。ロケーションと演出が圧巻」)。2日目はTOWA TEI、折坂悠太、水曜日のカンパネラ、MIZ、Dos Monos、maya ongakuなど総勢17組のアーティスト・DJが出演。Tempalayのアートワークも手がけるYOSHIROTTENによる、木々に映像を投影したサウンドビジュアルインスタレーションも展開された。

INDEX

レジェンド・大貫妙子が登場

この日の目玉のひとつとなったのは、大貫妙子のステージ。「なかなかこういうフェスに出る機会がなくて……というか、出てこなかっただけかもしれないですけど(笑)」と本人もいうくらいの貴重な機会。今回『EPOCHS』に出演した理由を、「軽井沢に来たいという気持ちがすごくあった」こと、そして「いつまで歌えるかわからないから今のうちにいっぱい楽しんでいただけたらなと思って」と語った。

『EPOCHS』にはアジアからもバンドが4組出演し、シティポップからの影響を感じさせる音もあった。日本国内に限らず世界中に影響を与えているレジェンド・大貫妙子が、ここに出演する意義はとてつもなく大きい。「なんとなく、みなさんこのへんが聴きたいのだろうなという曲を集めてみました」とチャーミングにいう大貫がこの日選曲したのは、“ピーターラビットとわたし”“色彩都市”“Happy-go-Lucky”“都会”“SIESTA”“ベジタブル”“Wonderland”の7曲。最近、レコード会社からマスターテープを引っ張り出して音を取り込み、昔の楽曲も演奏できるように整えたのだという。

伏見蛍(Gt)、鈴木正人(Ba)、坂田学(Dr)、網守将平(Key)、さらにフェビアン・レザ・パネがグランドピアノを弾き、そしてマネージャーでもある松井寿成がシーケンスを操り、極上な演奏を届けてくれる実に贅沢な時間だった。

INDEX

お披露目となったHedigan’s

まだ音源も発表されてなく、今日がお披露目となったHedigan’sの初ライブにも圧倒された。メンバーは、河西”YONCE”洋介(Suchmos / Vo、Gt)、栗田将治(Glider、Merchant / Gt)、栗田祐輔(Glider / Key)本村拓磨(ゆうらん船 / Ba)、大内岳(Glimpse Group、AKOGARE、Burgundy、LAIKA DAY DREAM、The9Oz / Dr)。

Hedigan’sはロックバンドであり、ブルースバンドだった。ダブ調のサウンドで<説教くさいおっさんのルンバ>と歌われる曲もあった。全6曲、すべてオリジナルソング。「世俗まみれ」とは真反対にあるような、煩悩や傲慢な欲がない、ただただ音楽に捧げるかのような演奏が続く。最後の曲をやる前に「初めてライブをやって、どんな音があなたたちに届いているのかちょっとわからないんですけど、とにかく自分たちは自分勝手に楽しませてもらいました。ありがとう、Hedigan’sでした」とだけ、YONCEは言葉を残した。

ステージで鳴らされた音以外に情報は一切なく、誰が作詞を手がけているのかも明確ではないが、世間から「華やかな世界」と呼ばれる混沌とした場に一定期間身を置いたYONCEが、今ひとりの人間として何を大切にしながら生きたいのか、それが詰まっているように私には聴こえてきた。

YONCEの歌がこれまで以上に伸びやかで深みが増していることも感動的だった。最後の“論理はロンリー”は、清らかな轟音と大内によるシンバルとバスドラの連打が壮大に広がっていく中で「生きるとは」「死とは」「幸福とは」にまつわる思考のめぐりが歌われる一曲。HSU(Suchmos)の顔が浮かんできたのは私の身勝手な感覚だろうか。音が鳴り止んだあと、一瞬動けなくなるくらいの放心状態になるほど、音楽と魂が剥き出しのまま差し出されるようなライブだった。

INDEX

トップバッターを務めたHaruy

この日トップバッターを務めたのはシンガーソングライターのHaruy。HSUのプロデュースによりデビューしたシンガーソングライターだ。木に囲まれている「ROOTS」ステージのゆったりとした空気の流れに合わせて、TAIHEI(Suchmos、賽 / Pf)と艶やかな歌を奏でた。“Snake”を弾き終えたときに「(テンポ)遅い?」(TAIHEI)、「みんな体感どう? 朝だからちょうどいいかな」(Haruy)という会話が生まれるのもこのステージと二人の演奏ならでは。大貫妙子と坂本龍一による“Tango”のカバーも届けてくれた。

アジアからの来日ライブ

海外からは、Daniel Wang(ドイツ・ベルリン)、White Shoes & The Couples Company(インドネシア・ジャカルタ)、Leo王 + 雷擎 L8ching + 雲端司機 CLOUDRIVERのスペシャルユニット(台湾・台北)が出演。

今回が念願の初来日となったWhite Shoes & The Couples Companyは、1970年代のインドネシア映画のサウンドトラック、1950〜70年代のインドネシアポップス、さらにクラシックジャズやディスコポップなどから影響を受けたバンドアンサンブルと、ボーカル・Aprilla Apsariの音に身を委ねた自由な踊りから多幸感を放出させて、ステージの前に集まったオーディエンスを満面の笑みにした。

Leo王 + 雷擎 L8ching + 雲端司機 CLOUDRIVERのセットでは、「台湾のアンダーソン・パークとも称される」とプロフィールに掲げる雷擎のドラムに、Leo王による強靭なビートを刻みながら情緒豊かにストーリーテリングするラップが混ざると、言語や意味を飛び越えて胸を打つような迫力ある音楽が生まれていた。

INDEX

トリを飾ったTempalay

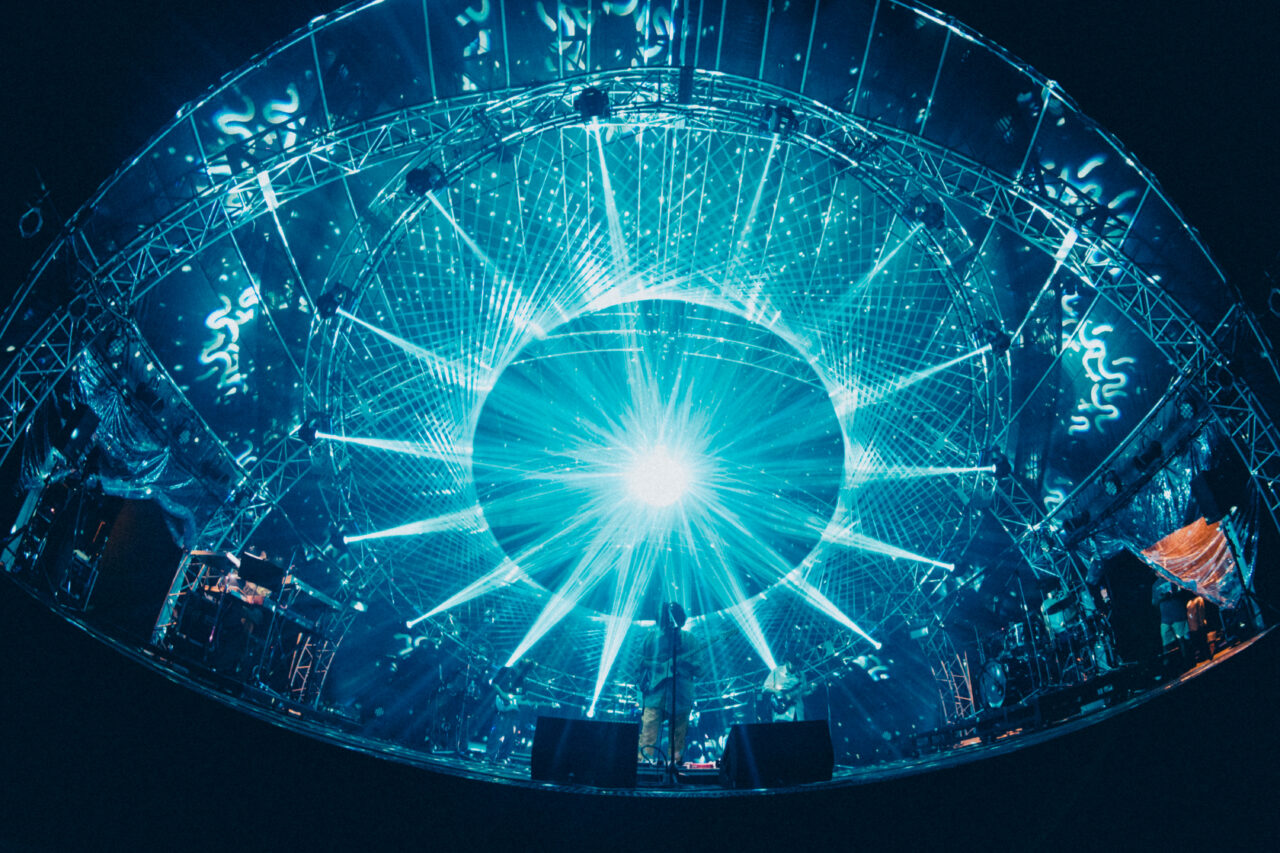

メインステージ「GRAVITY」にて2日目のトリを飾ったのは、Tempalay。サポートメンバーには榎元駿(ODD Foot Works / Ba)、OCHAN(NIKO NIKO TAN TAN / Syn)がジョイン。「GRAVITY」は屋根が半円型になっていて、天井から吊るされるドーナツ状のセットの中央にはミラーボールがあり、それが瞳のようであり宇宙のようでもあるのだが、そのセットを生かしながら楽曲にあわせて完璧にオペレートされる照明デザインがTempalayのサイケデリック、スペイシー、ときに神々しくもあるサウンドを見事に引き立てていた。

Tempalayの小原綾斗(Vo、Gt)がMCで、フェスのスタッフが楽しそうだったことを何度か語っていた。様々なフェスやイベントに足を運んでいると、音楽へのリスペクトよりも大人の事情が匂ってくるものもあるのだが、『EPOCHS』は、音楽の文脈を汲んだ良質なラインナップや遠藤治郎を起用した空間・ステージデザインなどから、普段ミュージシャンと近くで接しているスペースシャワーミュージックチームならではの「ライブ」というものに対する深いリスペクトと、クリエイティブへのこだわりが見えるフェスだった。

東京からアクセスがよく、澄んだ空気や気温が気持ちいいだけでなく、なによりそれが心地よさを生んでいた。今年が初開催だった『EPOCHS』、来年以降も続いてほしいと切に願う。