INDEX

アートが市民の心の開き方を変えた。実際の反応と手ごたえ

―これまで市民の方との関わりで印象的だった場面やプロジェクトはありますか?

いわさわ:自分たちの「キメラ遊物店」で言うと、まずは近隣の商店との関わりがあります。鰻屋さんに残された食器類等を加工して作品をつくっているんですが、他にも「松屋陶器」という最近閉店してしまったお店から看板や什器をいただきました。それらを作品の素材としてサルベージしています。

いわさわ:街の人たちがよく声をかけてくれるから、いろんな話を聞くのもおもしろい。「よく食べに来てたよ」とか「ここで同級生が働いてたんだ」とか。なんというか、その人にとって開示するきっかけのなかった記憶が、僕らのところに集まってくるんですよ。おそらく場所が持つ記憶ってそういうもの。僕らはそれをアーカイブして作品にするわけではないけど、「アートのことはよくわからない、でも何か話したくなる」と、街の人の心の開き方が変わる感覚があります。

―アーティストに対しては市民のマインドもオープンになりやすいと。

いわさわ:作品について対話していると、唐突にその人の記憶に接続できるときがあります。そうすると僕らの街の解像度もグッと上がりますし、そういう体験ができるのが街場でスペースを開く醍醐味ですね。

先日、この市場町で街歩きのワークショップをしたんですが、それをきっかけに参加者から自主的にアイデアが出て、「アーツうなぎ」や近隣の店舗を使わせてもらうマルシェ『いちばのいちば』を開催することになりました。市場町は新しくカフェができたり、老舗の和菓子屋さんが営業していたりするものの、シャッターが降りている店も多い。ただ、そういう物件に街歩きでアクセスしていくと、「芸術祭で何かやってるの?」「土日なら軒先を使っていいよ」みたいな会話が生まれる。そうすると、ワークショップ参加者がこの街のポテンシャルに気づくわけです。

―ここは県庁のすぐ側ですが、まだ空間的な余白が残っているんですね。

いわさわ:この辺は県庁のお膝元、いわゆる官庁街なので、もともと住民が少ない地域。千葉駅から一駅離れていて、店舗は減っていますが、代わりにマンションが建ち始めて、若い世代やファミリー世帯が増えています。ただ、昔からこの街で神輿を担いできたような旧住民と、最近子どもを小学校に入れたような新住民とで、地域住民が二分されているところがある。その2層をつなぐ動きが少しづつできているのかなと思いますね。

―市民との関わりを感じるプロジェクトという点で、西山さんはどうでしょう?

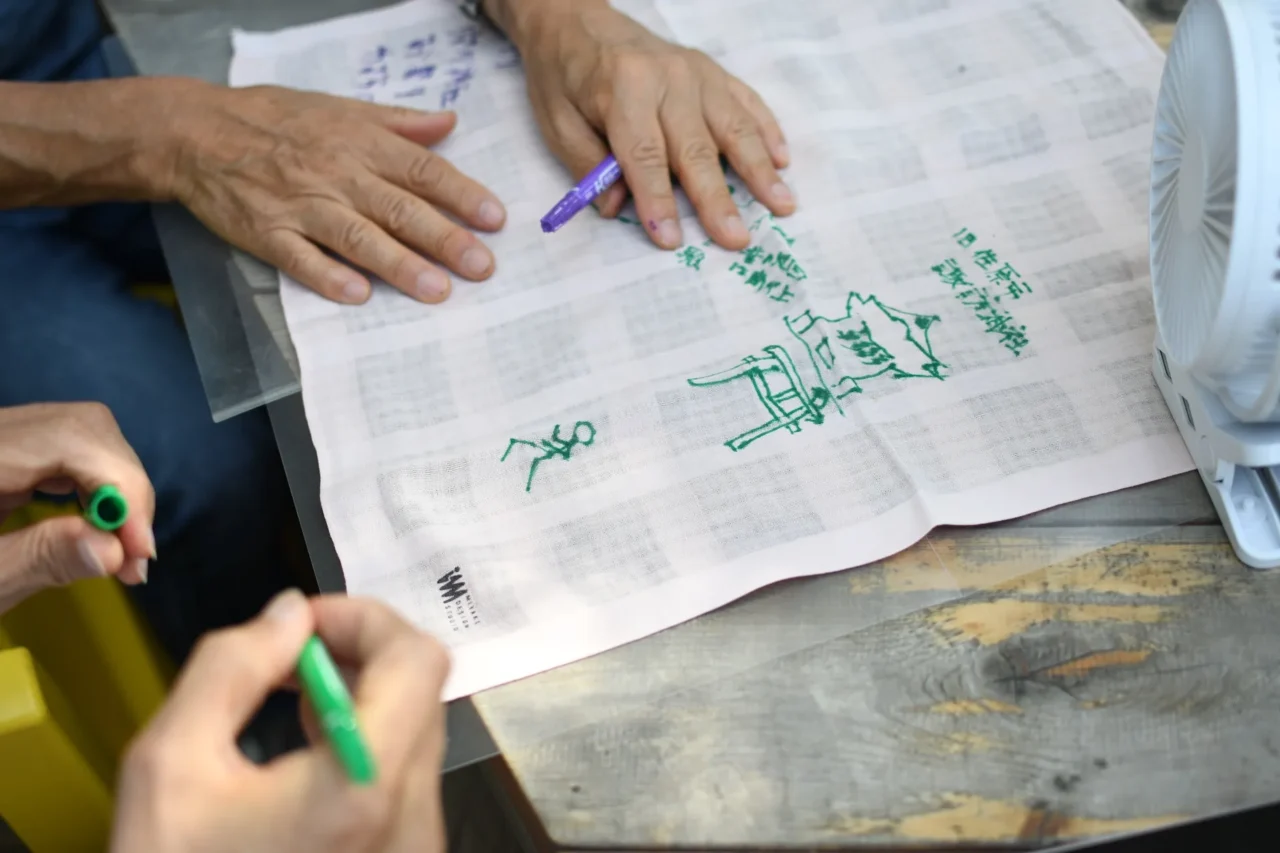

西山:たとえば前島悠太さんというアーティストが実施している「対話について」というプロジェクトが印象深いです。展示物としては文字の書かれているハンカチをつなぎ合わせた旗になります。前島さんは千葉市民たちと何度も少人数で対話の時間を持ってきました。そこでは真ん中にハンカチが置いてあって、初めて会った数人の参加者が、テーマを決めずに何らかの話をします。そのとき話しながら書き留めたメモや落書きが、対話の記録としてハンカチに残されるという仕組みです。

西山:頭の整理のつもりで書いている人、おもしろいキーワードを書き記す人、何の意味もないものを書く人といろいろ。答えや結論にたどりつくわけではない対話に、みんな頭を悩ませたり、ハッとしたり、ときにはモヤモヤしたり、そういう時間を積み重ねます。その対話した時間の痕跡として旗が立っているんです。

対話の時間を経たことで、ほとんどの方が確実に自分のなかで変化が起こったという手応えを持って帰っていました。もちろん何百人もが参加したプロジェクトではありませんが、一人ひとりの心に深く刺さり、何か変化が生まれたということに、この芸術祭を開催した意義を感じましたね。旗を鑑賞した人たちも、ふと目にしたキーワードが何か考え始めるきっかけになったりと、対話や思考の連鎖みたいなものも生まれていて。

―アーティストと市民、市民同士、そして作品と鑑賞者など、多角的に対話が生まれたわけですね。

西山:あと、西千葉エリアでやっている西尾美也さんによるプロジェクト「まちばのまちばり」は、密度の高い市民参加を実践できていると思います。西尾さんは「装う」をテーマの一つとするアーティスト。独自の洋服を装うことで新しい視点を持ち、違う自分になれたり、他者や街とのコミュニケーションや関係性が変わるきっかけづくりを目指しています。「まちばのまちばり」では、そんな西尾さんが地域のなかでテーラーを育て、晴れて「まちまちテーラー」として認定された市民が、ユニフォームや洋服のを受注するというもの。

西山:ワークショップでは毎回「〇〇の人」というお題が出ます。「音の人」であれば音が鳴る服をつくり、それを着て音を鳴らしながらみんなで一緒に街を闊歩する、「のりしろの人」であれば他者を自分側に招き入れ、新しい関係性づくりを目的に洋服を考えてみようなど、テーマはさまざまです。

服づくりのスキルというより、装うとは何なのか、自分はどんな暮らしをしたいのか、誰とどんな関係性を築きたいのかを問われます。面談の時間もあるんですが、少し自己開示もしながらアイデアを話すと、西尾さんがアーティストならではの視点で、漠然とした参加者のイメージを言語化してフィードバック。参加者はそこに大きな学びがあるとおっしゃってますね。

―なるほど、服づくりを通して自分自身を見つめ直すことができる。

西山:展示には、ワークショップを通じて参加者がつくってきた洋服が全て飾られています。展覧会はその人たちの作品発表の場であると同時に、西尾さんのインスタレーション作品でもあります。

西山:西千葉にはZOZOTOWNの本社があるので、実は参加者が制作の素材としている服は、ZOZOが回収したけど販売できない古着を提供してもらったものが多いんです。また近隣の方に持ってきてもらったものもあります。さらにワークショップのサポートをしているのは、千葉市民でもある「西千葉工作室」のスタッフたち。このようにいろんなレイヤーで市民参加が起こってるんですよ。

―「対話について」も「まちばのまちばり」も、作品展示だけでなく会期前後の市民によるコミットメントが重要になっているんですね。

いわさわ:僕のサポートしたプロジェクトで言えば、チャン・ジエさんの「街に巡る優しさ」がおもしろい。円形につくった大きな黒板を、花見川区役所の敷地内に設置しています。とくに説明は書いてないんですが、黒板とチョークの持つパワーがすごくて、日に日に絵や文字が描き込まれていく。

いわさわ:区役所内には図書館があるので親子連れも多く、子どもたちが隙間を見つけては何か描き込んでいる。それは普段、子どもたちが「やっちゃいけないこと」だと考えている「黒板に自由に好きなことを描く」という欲求に応えられる造形になっているからだと思います。長く線を引きたいとか塗りつぶしたいといった、描くことのプリミティブな喜びに溢れているんです。

しかも、黒板のなかで時間差の対話のようなものも生まれています。僕は「描くスペースがなくなったら消せばいい」と考えてたんですが、チャンさんは「隙間があれば誰かが何か描くだろうから、そのままでいい」と。実際、みなさん余白を見つけるのがうまくて、板の厚みの部分に描くことを発明した人もいる(笑)。コントロールしてないのに場が生まれていることに驚きますね。

―独特な形状の黒板が、自由に描くことを促す一種のプラットフォームとして機能してるんでしょうね。

いわさわ:もう一つ例を挙げると、宮本はなえさんの「ちから、ちへ」。芸術祭のトレードマークである「ち」のロゴを立体として切り出し、市内の福祉事業所10か所を回って色を塗ってもらうプロジェクトです。

いわさわ:宮本さんご自身も福祉施設の生活支援員で、知的障害のある方々と日々接しています。僕もワークショップに帯同しましたが、施設利用者の方が職員さんも驚くような積極性を見せていました。画材もいろいろで、利用者の方々が自分の得意なことを拡張するように制作に没頭するさまを目の当たりにできたことが、とても印象的でしたね。