見えない人や聞こえない人の知覚の鋭さ――目を見張るような力を日常的に発揮している人がいるにも関わらず、現代社会では健常者の身体が完成形だと仮定し、障害者はそこから何かの能力を差し引いた、手を差し伸べるべき存在……と捉えられてしまうことがある。でも果たしてその仮定は正しいのだろうか? 実はわれわれに染みついた価値観の幅が、極端に狭いだけかもしれないのだ。そうした凝り固まったものの見方を揺らし、発想を転換させ、見えていなかったものに光を当て、可視化するのが文化芸術の役割だ。

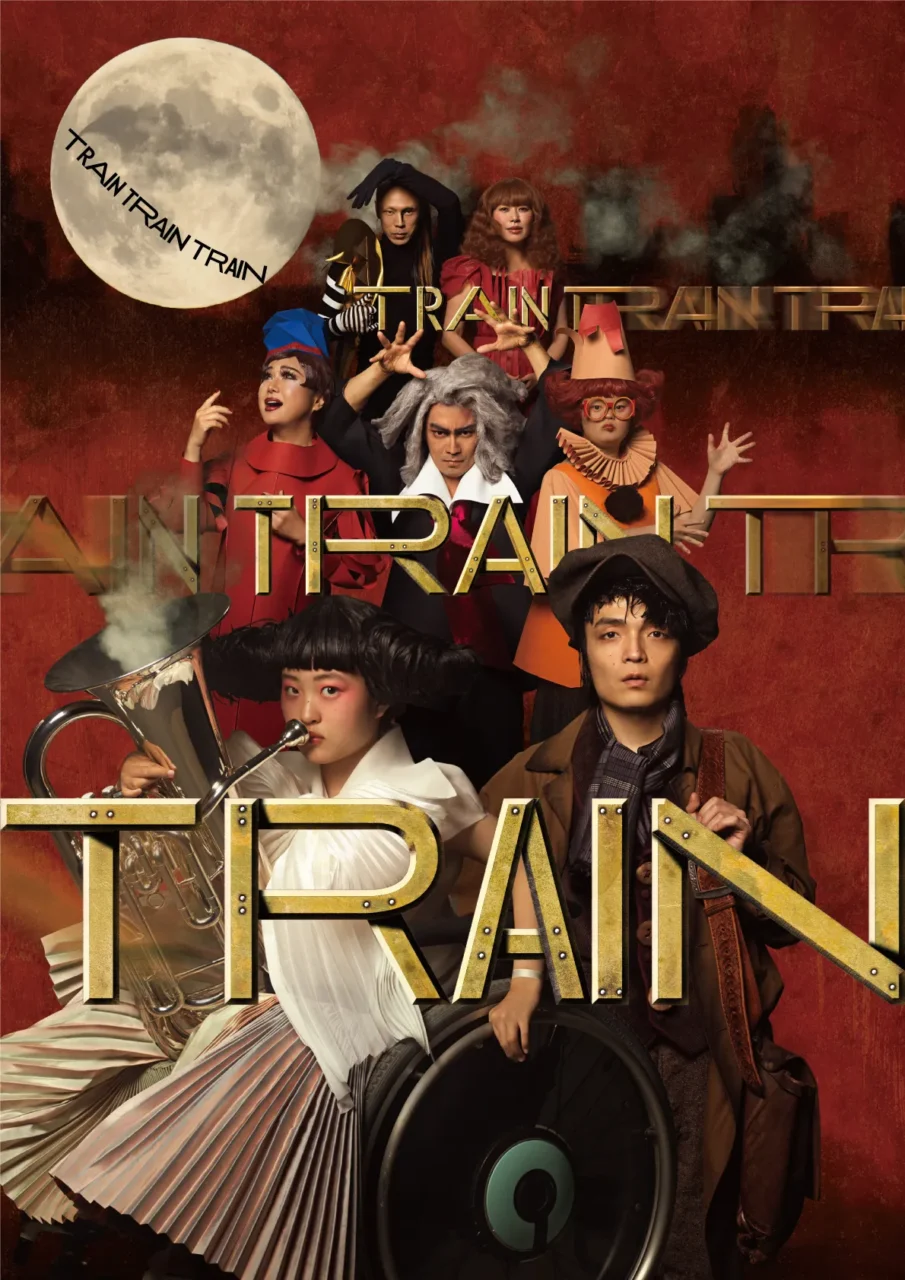

11月26日(水)、ダンサー / 振付家 / 演出家の森山開次を中心に、東京2020パラリンピック開会式での経験と知見を、未来に向かって更新する公演『TRAIN TRAIN TRAIN』が開幕。開会式で主役を務めた和合由依をはじめ、岡山天音、坂本美雨、KAZUKI、はるな愛ほか、ろう者の俳優、義足のダンサー、一輪車パフォーマーなど、総勢23名の表現者が東京芸術劇場に集結する。

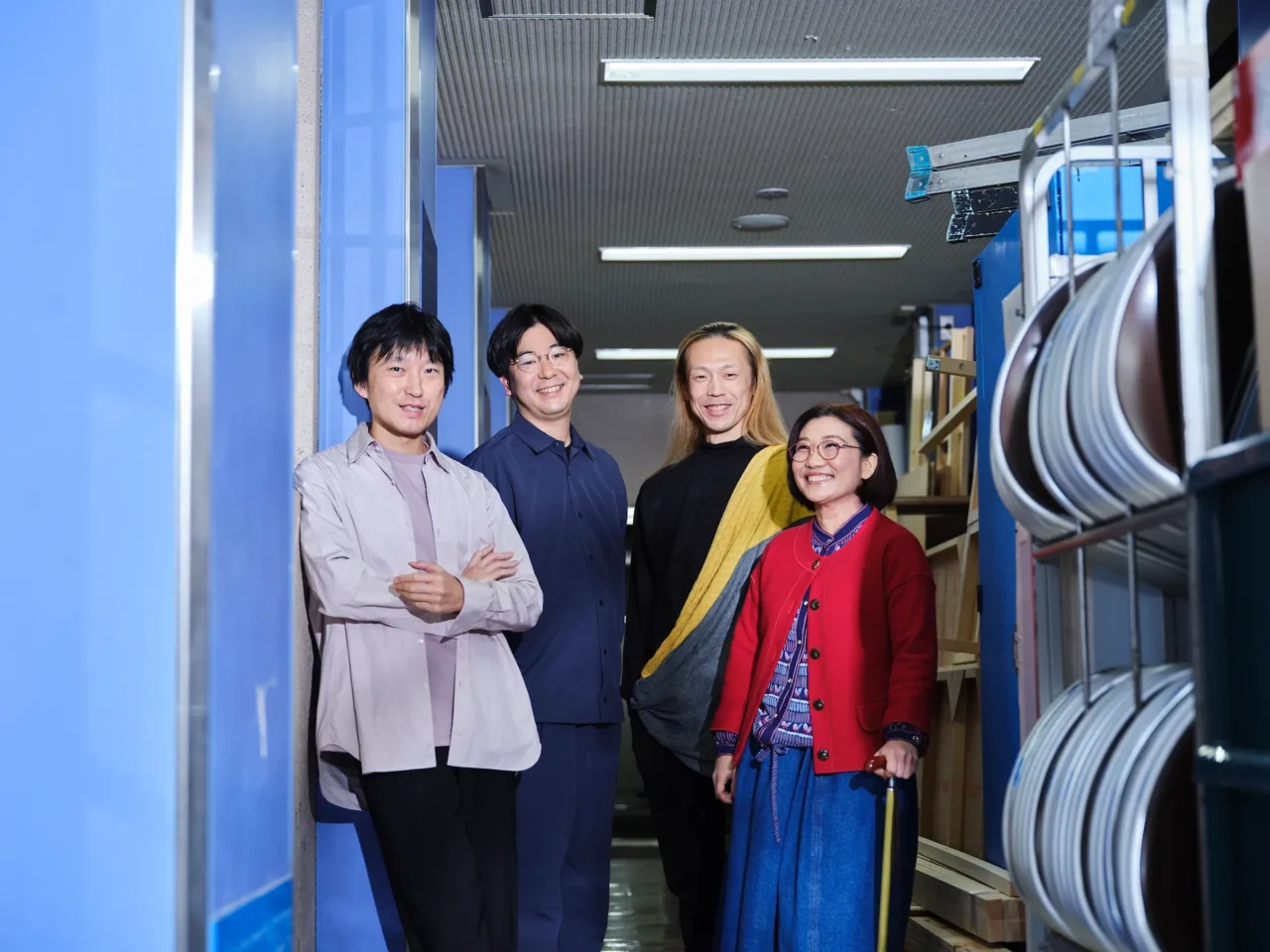

多様性、ダイバーシティという言葉ばかりが一人歩きし、「じゃあ本質は? 社会は? 私たちは変わったの?」と疑問もわいてくる昨今、自分たちの表現の足元にも思いをめぐらす、豊かなクリエイション現場にお邪魔した。パフォーマーたちの出会いによってさらに広がる、舞台芸術におけるアクセシビリティの可能性について、森山開次(振付 / 演出)、蓮沼執太(音楽)、三浦直之(脚本 / 言葉)、栗栖良依(アクセシビリティディレクター)に聞く。

INDEX

パラリンピックの得難い経験をさらに発展させるべく、新しいメンバーも迎えて再集結

―振付 / 演出の森山開次さん、音楽の蓮沼執太さん、アクセシビリティディレクターの栗栖良依さんは皆、東京2020パラリンピック開会式に携わった方々です。4年前、13歳の和合由依さんが表情豊かに「片翼の小さな飛行機」を演じた姿をご記憶の方も多くいるでしょう。今回、『世界陸上』と『デフリンピック』に合わせて上演される舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』は不思議な蒸気機関車とそこに集う個性豊かな乗客たちの旅の物語。今回はロロの三浦直之さん(テキスト)も参加し、アナザーストーリーが動き出しました。

森山:あの時の風景は忘れ難いもので、今回の舞台はその経験を次に生かすためのプロジェクトであることは確かです。でも三浦さんをはじめとする新たな出会いもありますし、さらに発展させることが重要だと考えています。あの大会を経て、それぞれが「次の活動にどう生かそう?」を考えたはずなんですよね。僕は開会式の数日後、ユーフォニアムを持った(和合)由依と動物たちが蒸気機関車に乗っている絵を描いていたんです。というのも由依のオーディション映像で見た、小さな身体で大きいユーフォニアムを抱えた姿が鮮烈な記憶として残っていたんですよね。

2005年ソロダンス『KATANA』でニューヨークタイムズ紙に「驚異のダンサー」と評され、2007年『ヴェネチア・ビエンナーレ』招聘。『曼荼羅の宇宙』にて2013年芸術選奨新人賞。同年文化庁文化交流使。主な演出振付に新国立劇場バレエ団『竜宮』、KAAT神奈川芸術劇場『星の王子さま』、全国共同制作オペラ『ラ・ボエーム』他多数。能・雅楽など伝統芸能とのコラボレーションや「TURN」プロジェクトにて福祉施設滞在の映像制作など、実験的な企画に数多く取り組む。ダンスドキュメンタリー「GIGAKU!踊れシルクロード」(NHKBS)前後編メイン出演、舞台『千と千尋の神隠し』カオナシ役、映画出演など、ダンサーと演出家の両面でジャンルを自在に横断した活動に取り組み、現代のダンスシーンを牽引するアーティストの一人である。東京2020パラリンピック開会式演出・チーフ振付。

栗栖:開会式のオーディションで、全国から5000組超の応募が寄せられたことは私の中で大きな出来事でした。その中で出会えたのが由依ちゃん。応募してきた時の写真はまだ小学6年生で、今は高校3年生ですから、成長を見守っているような感覚もあります。

今回の舞台でもオーディションを実施したのですが、「由依ちゃんみたいになりたい」と話す障害のある方々が、かなりの人数いたんです。開会式のオーディションはコロナ禍で一度中断し、1年後にどうにか再開するなど、苦労が多かったことも思い出します。

異文化の人やコミュニティをつなげ、対話や協働のプロセスで社会変革を試みる市民参加型作品を多く手がける。2010年に骨肉腫を患い障害福祉の世界に出会い、SLOW LABEL(現・認定NPO法人スローレーベル)設立。『ヨコハマ・パラトリエンナーレ』(2014 / 2017 / 2020)では総合ディレクターとして障害のある人の創作活動におけるアクセシビリティの仕組みを開発。2019年にはシルク・ドゥ・ソレイユの支援を受けて日本初のソーシャルサーカス団SLOW CIRCUSプロデュース。リオパラリンピック閉会式・旗引継ぎ式、東京2020パラリンピック開閉会式では、ステージアドバイザーとしてDE&Iを総合監修、東京芸術劇場社会共生委員、TBS「ひるおび」レギュラーコメンテーターなど。

蓮沼:コロナ禍で意見を交換すること自体も神経を使う時期で、マスク越しの対話だと相手が何を考えているのかも掴みにくく、終始緊張感がある中での作業でしたよね。でもだからこそ、相手のことを深く想像できた現場だった気もします。準備の最中はグーッと自分の中だけに集中していましたが、実際に全部が終わった後に、やはりとても大きなイベントだったことを実感しました。

1983年東京都生まれ。蓮沼執太フィルを組織して、国内外での音楽公演をはじめ、多数の音楽制作を行う。また「作曲」という手法を応用し物質的な表現を用いて、彫刻、映像、インスタレーション、パフォーマンスなどを制作する。主な個展に『Compositions』(PioneerWorks 、ニューヨーク/2018)、『 ~ ing』(資生堂ギャラリー、東京 / 2018)などがある。また、近年のプロジェクトやグループ展に『Someone’s public and private / Something’s public and private』(Tompkins Square Park、ニューヨーク / 2019)、『FACES』(SCAI PIRAMIDE、東京/2021)など。最新アルバムに『unpeople』(2023)。第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。東京2020パラリンピック開会式ではパラリンピック讃歌編曲及び障害の有無を超えたミュージシャンで構成されたパラ楽団を指揮。

―今回初参加となる三浦さんは、森山さんが振付 / 演出を手掛けたパフォーマンス『不思議の国のアリス』(2017年初演)でもテキストを手掛けました。

三浦:あの舞台で得難い経験をさせていただいたので、今回も2つ返事でお受けしました。僕、コロナ禍を経験する前まで、「お客さんが劇場に足を運んで観るものが演劇だ!」みたいなガチガチの価値観の人間だったんですね。だから主宰を務める劇団ロロで映像配信をやるアイデアが劇団員から出てきた時も、当初は反対していたんです。でもいざ配信を実施してみたら、これまで劇場に足を運べなかった方たちが作品を鑑賞してくださって、自分の狭い視野を反省しました。このタイミングでお話をいただけたことにも、運命を感じます。

宮城県出身。ロロ主宰。劇作家。演出家。2009年、主宰としてロロを立ち上げ、全作品の脚本・演出を担当する。自身の摂取してきた様々なカルチャーへの純粋な思いをパッチワークのように紡ぎ合わせ、様々な「出会い」の瞬間を物語化している。2015年より、高校生に捧げる「いつ高シリーズ」を始動。高校演劇のルールにのっとった60分の連作群像劇を上演し、戯曲の無料公開、高校生以下観劇 / 戯曲使用無料など、高校演劇の活性化を目指す。主な作品に「いつ高シリーズ vol.1〜vol.10」(2015年〜)、『BGM』(2023年)、劇と短歌『飽きてから』(2024年)などがある。そのほか脚本提供、歌詞提供、ワークショップ講師など、演劇の枠にとらわれず幅広く活動中。2019年脚本を担当したNHKよるドラ『腐女子、うっかりゲイに告(コク)る。』で第16回コンフィデンスアワード・ドラマ賞脚本賞を受賞。

INDEX

ろう者の音楽はろう者を交えてつくる。当事者性を志向した表現

―今作で皆さんが、どんな挑戦に取り組んでいるかを教えてください。

森山:私は先ほどお話した1枚の絵をスタート地点に、スケッチを絵本のように描き続け、打ち合わせを重ねていきました。その中で、ストーリーも変化し、次第に物語の核が見えてきた。

森山:ただ僕が決めた枠内で演じてもらうのではなくて、集まったメンバーをどう活かしていくかという視点を大事にしたいんですね。なので、最終的なキャストとスタッフに合わせて物語を編み直し、やっと今の形にたどり着きました。そして話し合いを続ける中で、栗栖さんからラテン語の「ムジカ」という言葉が出てきて……ここはぜひ、栗栖さんからお話いただけますか?

栗栖:開次さんが書き進める中に、聴力を失いながらも音楽活動を続けたベートーヴェンをモデルにした、「ベン」という登場人物が出てきたんですね。

その中で、耳が聴こえる開次さんが、ベンという役を想像で描いて演出してしまうこと、同じく健常者である蓮沼さんがそうした作曲家を想像しながら音楽をつくってしまう流れに、私自身疑問がわいてきました。文化芸術において、当事者性というものを意識してつくるべきではないか? と。

―歴史的に抑圧されてきたマイノリティの文化を、マジョリティが取り入れて消費する行為、いわゆる「文化の盗用」に近い行為と取られる懸念ですね。

栗栖:はい。「これをどうやってクリアしよう」と悩みながらリサーチを続けていた中で、Sasa-Marieさんという、ろう者の詩人であり、聴覚障害者の音楽鑑賞環境等について研究されている方が、カナダで学んできた「サインミュージック(手話を用いて音楽を表現するパフォーマンス)」の報告会に足を運びました。その中で「MUSIC」はラテン語のムジカ(MUSICA)が語源で、もともとは詩、ダンス、数学、宇宙といったさまざまな意味を含むものだったと知りました。

―現代社会の「音楽」の概念は、文明が発達するにつれて意味が狭められていた。

栗栖:そうなんです。結果、原初は音楽を一緒に楽しめていたかもしれないろう者が、次第に音楽を共有できなくなっていった……という話を聞いて、「私たちがこの舞台で描くべきものはムジカだ」と開次さんに提案しました。そこから「ベンがつくる音楽は、ろう者にとっての音楽にできないか?」というアイデアが生まれたんです。

そこで蓮沼さんには、「聴者が書く音楽とろう者にとっての音楽を、舞台上で対等に扱えないだろうか」とご相談しました。そして、Sasa-Marieさんにも入っていただき、サインミュージックを取り入れながら、聴こえない人から生まれる表現や文化を舞台にのせて、ムジカにまで発展させようと試行錯誤しているところです。

森山:そもそも蓮沼さん自体がムジカな方ですからね。

INDEX

蓮沼執太が向き合った、音と音色と音楽のグラデーション

―ではそんな「ムジカな」蓮沼さん(笑)、さまざまな角度からアプローチしていく創作になりそうですが、今はどんなことを構想されていますか?

蓮沼:要素がものすごく多い作品なんですよ。でも僕、そういった創作活動が普段から多い方なので、個人的な感覚で言うと、いつも通りと言ったらいつも通り(笑)。「こういうシーンだからこういうテイストの音楽が必要です」という劇伴の作り方も当然のようにありますが、それは当たり前で、今はむしろ「そうじゃない要素にどれだけ尽力できるか」、みたいなことをすごく頑張っています。

―今回は生演奏もあります。

蓮沼:はい。バンド4人で生演奏する音楽(蓮沼、イトケン、三浦千明、宮坂遼太郎)に加えて、栗栖さんがおっしゃったような、サインミュージックの概念に呼応する表現もありますし、音楽と音の境目、たとえば物を叩いて生まれるリズム、それがどうやって音楽になっていくのか? みたいなことを、観客の前でつくり上げていくことも構想しています。

蓮沼:たとえば蒸気というモチーフ一つをとってみても、ユーフォニアムから蒸気が出ていれば、それはやっぱり「音色」になる。じゃあその「音色」は、音楽なのか音なのか? とか、そうしたグラデーションをかなり丁寧に、レイヤーを細かく考えていきたい。ただこれって、普通の音楽のつくり方だと難しいんですね。だから今回は、五線譜にとらわれないクリエーションになっています。

―創作スタイルから、いわゆる「普通の音楽」の概念から外れているんですね。

蓮沼:稽古場での皆さんの声など、実は全く音楽的ではないところに音楽のヒントが詰まっているので、かなり敏感に耳をすましていて。よくアーティストが「誰も聴いたことがない音楽をつくりたい」というような表現をしますが、サインミュージックに出会ったら「そもそも、そんな発想が新しいのか?」と思ってしまったんですね。つまり「音になっていなくても、それも音楽かもしれない」なんてことを考え始めているんです。新しい創作の扉をトントンとノックしてくれるような、刺激的な現場です。

INDEX

三浦直之が向き合ったのは、3次元(舞台)から1次元(文字)への翻訳

―次は言葉に関して、三浦さんいかがですか。

三浦:普段戯曲やシナリオを書く時は俯瞰的な目で書くことが多いけれど、今回いわゆる台詞を喋るキャラクターは、(岡山)天音さんが演じる詩人レンだけなので、一人称で世界を見ていく感覚が強いかもしれないです。ストーリーに関しては開次さんと1年近く話し合いを続けていて、僕の最初のスタンスとしては、まず「最高の読者になろう」だったんですね。つまり開次さんが絵で示してくださる物語を読み解き、そこから「どんな言葉がつくれるだろう?」を考えていこうと。

―お稽古場にも通いながら言葉を紡いでいるとか。

三浦:先ほどの蓮沼さんの話を聞いて思いましたが、文字や音が、どこから言葉となり詩となるのか、「そんなプロセスが見えたらいいな」というのは、ちょうど僕も考えていたところで。今日も稽古場で開次さんと「もっと文章になる前の、ポツンとした言葉が散りばめられてもいいんじゃないか?」みたいなことも話していたところですし。これは稽古場に来ていなかったら、生まれなかったアイデアだったと思います。

―今回三浦さんは、音声ガイドの執筆も手掛けられます。

三浦:まだ取りかかり始めたばかりで、すごく難しいけど、面白い作業なんです。なぜかというと、「舞台を観るとはどういうことか」について、これまで以上に、深く深く考えなくてはいけないので。舞台という3次元のものを、文字という1次元のものに移す……例えば、背景に月が浮かんで、誰かが踊っている場面の解説を書く場合、同時に全部を文字で表示することはできないじゃないですか。その時に自分はどう書けばいいのか? という選択を、ずっと迫られていくわけですよね。舞台に自分は何を観ているのか……? ここを丁寧に見つめることは、演劇人としても大事な作業だと感じています。

INDEX

現在における、アクセシビリティのベスト

―今作のアクセシビリティを説明した文言にある「理解するためのサポート」ではなく「想像することを楽しむための工夫」という表現がワクワクするもので、とてもいいなあ、と感じました。つまり今作で私たち観客は「創造的なアクセシビリティ」を体験できる。「アクセシビリティディレクター」という仕事について、そして今公演のアクセシビリティの取り組みについて、栗栖さんに伺いたいです。

栗栖:障害のある人が出演したり、足を運んだりする作品を手がけた経験がない主催さんだと、配慮をするポイントや予算の組み方など、不明点がいっぱいあると思うんです。私の役割はそういった現場に企画段階から伴走して、アドバイスをしていく仕事ですね。

―公演ごとに、お仕事内容は多岐にわたりますね。

栗栖:オーディション一つとっても、障害のある人をオーディションするのは審査のポイントが通常と違いますから、そうしたこともプランニングします。そして音声ガイドや字幕、鑑賞サポートといった部分の設計まで、初めから最後までいろいろなパートに伴走するイメージでしょうか。今作では、パラリンピックから更に進化した、現在におけるアクセシビリティのベストを出せると考えているので、ぜひご期待いただきたいです。

「誰もが楽しめる舞台」への挑戦

・感覚をひらく、共に創る舞台

創作段階から多様な観客を想定したクリエーションを展開。「視覚と聴覚、両方駆使しなければ舞台は楽しめない」という、従来の常識を超え、「聴覚だけ」「視覚だけ」「視覚と聴覚両方でも」それぞれの方法で楽しめる舞台の創作を目ざして、構成・振付・音楽・テキスト・映像など、多彩なクリエイターとともにアイデアを凝らして創ります。・身体で奏でる、もう一つの「おんがく」

手話をベースに身体で「おんがく」を再構築する「サインミュージック(Signed Music)」を実践するろう詩人・Sasa-Marie をサインミュージックのドラマトゥルクに迎え、森山による振付とともに、〝目で見る世界を通じて「おんがく」を楽しむ”新たな舞台体験を生み出します。・想像力を導く、ひらかれた観劇体験

劇作家・演出家の三浦直之は舞台上の言葉だけではなく、音声ガイドの台本も手がけます。これは本作の大きな魅力。視覚に障害のある方のための情報保障にとどまらず、観客の誰にとっても、想像力で物語の世界を広げるガイドとなるよう制作します。・自由に選べる、観劇のスタイル

「音声ガイド」「字幕」の鑑賞サポートを、個人のスマートフォン等の端末に配信するシステムを採用することで、障害の有無にかかわらず、だれでも自由な座席から手軽に利用できるように試みます。・アクセシビリティ専門家の活躍と実践研修の提供

上記の試みを実現するために、様々なアクセシビリティの専門家が活躍しています。また、アーツカウンシル東京「芸術文化分野の手話通訳研修プログラム」を修了した手話通訳者に、実践研修の機会を提供します。舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』公式WEBサイトより

―さらには先ほどお話していたような、リサーチを助けて当事者視点の重要さを伝え、ろう者のアーティストと障害のないアーティストの間で通訳的な役割を担ったりと、演劇でいうドラマトゥルク(※)のような役割も果たしているわけですね。

栗栖:こうした公演は、いろいろなコミュニケーションが発生するんです。例えば聴覚障害者のために音楽を可視化したいと考えたときに、蓮沼さんと舞台美術の連携が必要になる場面もあるでしょう。そうした通常だとあまりないクリエイター同士のやり取りがマルチに発生するんですね。なので全体を俯瞰するのも私の仕事です。それぞれが少しずつ表現を補い合いながら、観客が誰一人取り残されることなく、それぞれの立場、それぞれの角度で作品の世界を楽しむことができる。今作はそうした、とっても優しい作品なんです。

※演劇の創作現場において生じるあらゆる知的作業に関わり、そのたびごとにサポート、助言、調整、相談役などの役割を各ポジションに対して対等に果たす役割。

INDEX

表現者にも観てもらいたい。「舞台芸術」のあり方を考える作品に

―本日の取材を通して、そうした「優しい作品」を目指すために、豊かなコミュニケーションや出会いによる化学反応が、乱反射する現場だということが伝わってきました。

蓮沼:本番は全力を出し切ってやると思うし、だからこそ、そこに至るプロセスを楽しみたいです。先ほど開次さんが僕を「ムジカな人」と呼びましたが、僕から言わせると開次さんこそ「ムジカな人」で、想像力やクリエイティビティが常に溢れ出ちゃっている人なんですよ(笑)。僕自身が常につくり続けている人間ですし、こうした感覚に触れるのは、やっぱりすごく嬉しいことなんです。元気をもらえるというか。

森山:ムジカな人って言われると、なんか悪い気はしないね(笑)。一つのパスを出したらそれを受け取った人が想像以上のパスを返してくれて、こちらもまた「よし、また面白いパスを回すぞ」と豊かなキャッチボールになっていく。そうやって作品がどんどん彩られていく実感があります。最終的にどんな音と言葉が溢れていくのかまだ想像もできませんが、『TRAIN TRAIN TRAIN』というタイトル通り、思いと可能性が連鎖し、未来につながっていくような稽古場と舞台を、旅するようにつくっていけたらと思います。

三浦:皆さんとの打ち合わせも、オーディションも、ワークショップも、全ての場面で本当に個人的な学びが多い現場ですし、稽古場でも毎日感動しています。とにかく本番が楽しみで仕方がないです。

栗栖:あらゆる方に観ていただきたい舞台ではありますが、障害のない人を前提につくられている舞台芸術のあり方……冒頭に三浦さんがおっしゃっていたような「アクセスできない人のことを考えずにつくっていたかもしれない」という気づきを、表現者の方々にもたらすことができたら嬉しいです。一緒に「舞台芸術ってなんだっけ」ということを、考えてもらいたい。ぜひ目撃してください。

舞台『TRAIN TRAIN TRAIN』

振付・演出 森山開次

音楽 蓮沼執太

テキスト 三浦直之(ロロ)

キャスト

出演:和合由依 岡山天音 坂本美雨 KAZUKI はるな愛 森山開次

/大前光市/浅沼圭 岡部莉奈 岡山ゆづか 小川香織

小川莉伯 梶田留以 梶本瑞希 篠塚俊介 Jane 田中結夏 水島晃太郎 南帆乃佳

演奏:蓮沼執太 イトケン 三浦千明 宮坂遼太郎

スウィング:鈴木彩葉 田村桃子 中村胡桃

スタッフ

アクセシビリティディレクター:栗栖良依

アクセシビリティアドバイザー:廣川麻子

スペシャル・アンバサダー:ウォーリー木下

衣装・宣伝衣装:伊藤佐智子 美術:大島広子 舞台監督:橋本加奈子 照明:櫛田晃代

音響:稲住祐平 映像:ムーチョ村松 ヘアメイク:計良宏文 演出助手:美木マサオ 振付助手:梶田留以

サインミュージック・ドラマトゥルク:Sasa-Marie アクセスコーディネーター:廣岡香織 定行夏海

稽古手話通訳:井本麻衣子 麻生かおり

委託プロデューサー:小沼知子 制作助手:加藤夏帆

宣伝美術:浜辺明弘 宣伝写真:長山一樹 宣伝ヘアメイク:新井健生

日程

2025年11月26日(水)19:00

11月28日(金)18:00

11月29日(土)12:00

11月30日(日)13:00

ロビー開場 開演の60分前 / 本開場 開演の45分前(各回)

会場

東京芸術劇場 プレイハウス

※28日~30日は「音声ガイド」・「字幕」を実施します。※全公演でヒアリングループ(磁気ループ)が客席の一部で作動します。

※託児サービスがご利用いただけます

料金(全席指定・税込)

S席 一般6,600円 25歳以下(S席)4,500円

A席 一般4,000円

こども(4歳以上18歳まで):1,000円(S・A共通)

※4歳未満入場不可

※ A席は一部舞台が見切れる場合がございます。

※障害者手帳・ミライロIDをお持ちの方は、割引料金にてお求めいただけます。ボックスオフィスまでお問合せください。

※車いすでご鑑賞を希望のお客様はボックスオフィスまでお問合せください。

※ご来場前に必ず劇場WEBサイト内の最新情報をご確認ください。

◎チケット取扱・お問合せ

東京芸術劇場ボックスオフィス https://www.geigeki.jp/t/

0570-010-296 (休館日を除く10:00〜19:00)

FAX:03-5391-2215 MAIL:train3@geigeki.jp ※FAX・メールでのチケットのお取扱いはございません。

アクセス情報

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1 JR、東京メトロ、東武東上線、西武鉄道「池袋駅」西口徒歩2分。(池袋駅地下通路2b出口直結)

【企画制作】東京芸術劇場

【主 催】東京都/東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)

文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)

独立行政法人日本芸術文化振興会

公式サイト:

https://www.train-train-train.com/

作品の世界を事前に知って、より楽しんでいただくための「乗車ガイド」

https://www.train-train-train.com/ride-guide/